🌱 導入:似て非なる「過湿」と「過乾」を正しく見分ける

鉢植え栽培では、土が乾きすぎても、湿りすぎても植物は急速にコンディションを崩します。とりわけ塊根植物や多肉植物では、葉が垂れたり色が悪くなるなど、初期兆候が「過湿(多すぎる水)」「過乾(少なすぎる水)」でよく似て見えるため、誤った対処で悪化させてしまう危険があります。ここでは目視できる部位に現れる初期サインを、植物生理学・土壌学・微生物生態学の基礎に照らして整理します。

🔬 1. 水分ストレスの基礎:葉が語るサインを生理学で読む

膨圧(細胞内の水圧が細胞壁を押す力)が十分な葉は張りがあり、低下すると萎れが始まります(Taiz & Zeiger, 2015)。乾燥が進むと植物はアブシシン酸(乾燥ストレスで増えるホルモン)を介して気孔(葉の微小な開口)を閉じ、蒸散を抑えます(Cutler ほか, 2010)。この「気孔閉鎖→光合成低下→葉温上昇」の流れは過乾で典型的ですが、過湿でも根が低酸素で吸水不能になると、地上部は実質的に水不足と同じ反応を示します。つまり「萎れている」という外観だけでは、原因の切り分けはできません。見極めには触感・色調・匂い・鉢土の挙動まで含めた多角的観察が必要です(Kramer & Boyer, 1995)。

🧱 2. 土壌物理の視点:水ポテンシャル・空気・容器特有の落とし穴

水ポテンシャル(植物が水を吸い上げる力の指標)は土が乾くほど低下し、植物が水を「楽に吸えるちょうどよい湿り具合」は、土が乾ききっておらずベタつきもしない帯です。指で軽く押すとひんやりしっとり感じ、土は形を保ちながらほろりと崩れるくらいが目安です。ここから乾きすぎに振れると根は水をつかめず、逆に濡れすぎに振れると土のすき間から空気が追い出されて根が苦しくなります。日常的には、①表土だけでなく鉢の中ほども確認する(竹串や水分チェッカーがあると確実)、②鉢の重さを覚えておき軽→乾き、重→湿りの基準にする、③水やり後は受け皿の水をためない、の3点を守れば、この「ちょうどよい帯」に保ちやすくなります。一方、過湿では空気含有率(AFP)が重要で、根の健全性には10〜20%程度の空気相が必要、10%未満では低酸素に傾きやすくなります(Handreck & Black, 2002)。さらに酸素の拡散は空気中の方が水中より約1万倍速いため、土孔隙が水で満たされると急速に根が酸欠に陥ります(Armstrong, 1979; Colmer & Voesenek, 2009)。鉢植え特有の現象として、鉢底に滞水層(perched water table)が形成されやすく、浅鉢ほど相対的に厚くなるため、同じ用土でも過湿に振れやすくなります(Raviv & Lieth, 2007)。

💧 3. 過湿(与えすぎ)の初期兆候:柔らかさ・黄変・土の匂い

🍃 葉の質感と色調の変化

過湿では根が低酸素となり吸水・吸肥が低下するため、地上部は「水があるのに水不足」の矛盾した状態に陥ります。初期は葉が柔らかく水っぽい触感になり、軽くつまむと張りよりも「ふにゃり」とした印象が強まります。やがて古い葉から黄変し、部分的に黒ずみが現れやすく、進行すると葉柄付け根からポロッと脱落することもあります(Agrios, 2005)。多肉では細胞の吸水過多による浮腫(エデーマ:水泡状の病変)が葉裏に生じることがあり、これは明確な過湿サインです(Taiz & Zeiger, 2015)。

🌱 茎・株元の触診

根圏が傷むと、地際の茎や株元が軽く押しても沈むほど軟化し、色調は茶〜黒変方向へ。健全な組織は弾性と硬さが保たれますが、過湿ではスポンジ状の「ブヨブヨ感」が早めに出ます。ここでの触診は、過乾との判別に極めて有効です(Handreck & Black, 2002)。

🦠 土の見た目と匂い

表土がいつまでも濃色で湿潤、指で触れると冷たく粘る印象が続くときは要注意です。嫌気的に傾いた土では腐敗臭やカビ臭が生じやすく、表面に白色の真菌や緑の藻が出ることもあります。水膜が持続すると卵菌(いわゆる水カビ:Pythium・Phytophthora)が遊走子(泳ぐ胞子)を放ち、根に侵入して腐敗を加速します(Erwin & Ribeiro, 1996; Agrios, 2005)。

🌤️ 4. 過乾(足りなさ)の初期兆候:張りの喪失・カサつき・土の収縮

🍃 葉の萎凋パターンと触感

過乾では葉先から項垂れるような全体萎凋が出やすく、色は緑を保ったまま張りだけが落ちるのが初期像です。触るとカサつき・パサつきが増し、葉縁から褐変の枯れ込みが進むことがあります(Kramer & Boyer, 1995)。多肉では貯水を消費しながら耐えるため、表皮の微細なシワや光沢低下が前触れになります(Nobel, 1988)。

🧪 成長停止と落葉

乾燥下では気孔閉鎖と同時に成長停止が起こり、古い葉から計画的に落葉して蒸散面積を減らします。これは防御反応であり、急激な水切れでは特に顕著です(Taiz & Zeiger, 2015)。

🏺 鉢と用土の挙動

鉢の重量が顕著に軽くなり、用土は乾燥収縮で鉢壁から剥離し、表土にひび割れが見えることがあります。強く乾いた泥炭系や繊維質は疎水化して水をはじき、一度の潅水では浸潤しません(Doerr ほか, 2000)。このときは間隔を置いた複数回の潅水で、土全体を均一に湿らせる必要があります(Raviv & Lieth, 2007)。

🧭 5. 「過湿か・過乾か」を一目で整える比較表

| 観察ポイント | 過湿(💧) | 過乾(🌤️) |

|---|---|---|

| 葉の触感 | 柔らかく水っぽい・押すとへこむ(Taiz & Zeiger, 2015) | カサつき・パサつき・微細なシワ(Nobel, 1988) |

| 葉色の変化 | 古葉から黄変→黒変が出やすい(Agrios, 2005) | 初期は緑を保ちやすいが縁から褐変(Kramer & Boyer, 1995) |

| 茎・株元 | 地際が軟化・黒変・腐敗臭(Handreck & Black, 2002) | 硬さは保たれ、締まった触感(Nobel, 1988) |

| 土の挙動 | 濃色で長く湿潤、嫌気臭、表面にカビ・藻(Erwin & Ribeiro, 1996) | 土の収縮・ひび・鉢壁から剥離、水をはじく(Doerr ほか, 2000) |

| 理学的背景 | 空気含有率10%未満で低酸素(Handreck & Black, 2002) | pFが2.5超(※)で容易可給域を外れ膨圧低下(Raviv & Lieth, 2007) |

※「pF」とは、土の中の水をどれくらいの力で植物が引っ張り出さなければならないかを示す指標です。数字が大きいほど水は土に強くしがみついており、植物にとって吸いにくい状態を意味します。一般的に「pF2.5」を超えると、土は人が触ってもかなり乾いた感触になり、見た目にも色が薄くパサついてきます。この段階では、根は水を十分に吸えず葉のハリ(膨圧)が落ち始めるため、過乾の初期兆候が出やすくなります。

🪴 6. 代表属での見極め例:アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア

🗡️ アガベ(Agave)

夜間に気孔を開くCAM型で乾燥耐性が高く、少々の水切れでは姿を崩しにくい一方、高温多湿と滞水に弱く、根腐れが進むとロゼット下位葉から黄変・黒斑が現れて株元が崩れます(Nobel, 2003)。葉は一見硬いままでも、株元の触診で軟化が感じられたら過湿疑いが強いです。

🦔 パキポディウム(Pachypodium)

幹に貯水するコーデックスで、乾燥時は落葉による節水に素早く移行します。過乾初期は新芽の停止と古葉の黄落、幹表皮の微細なシワが前駆症状です。過湿では地下部から腐敗が先行し、ある日幹がぐらつく段階で気付くことがあります(Rauh, 1995)。

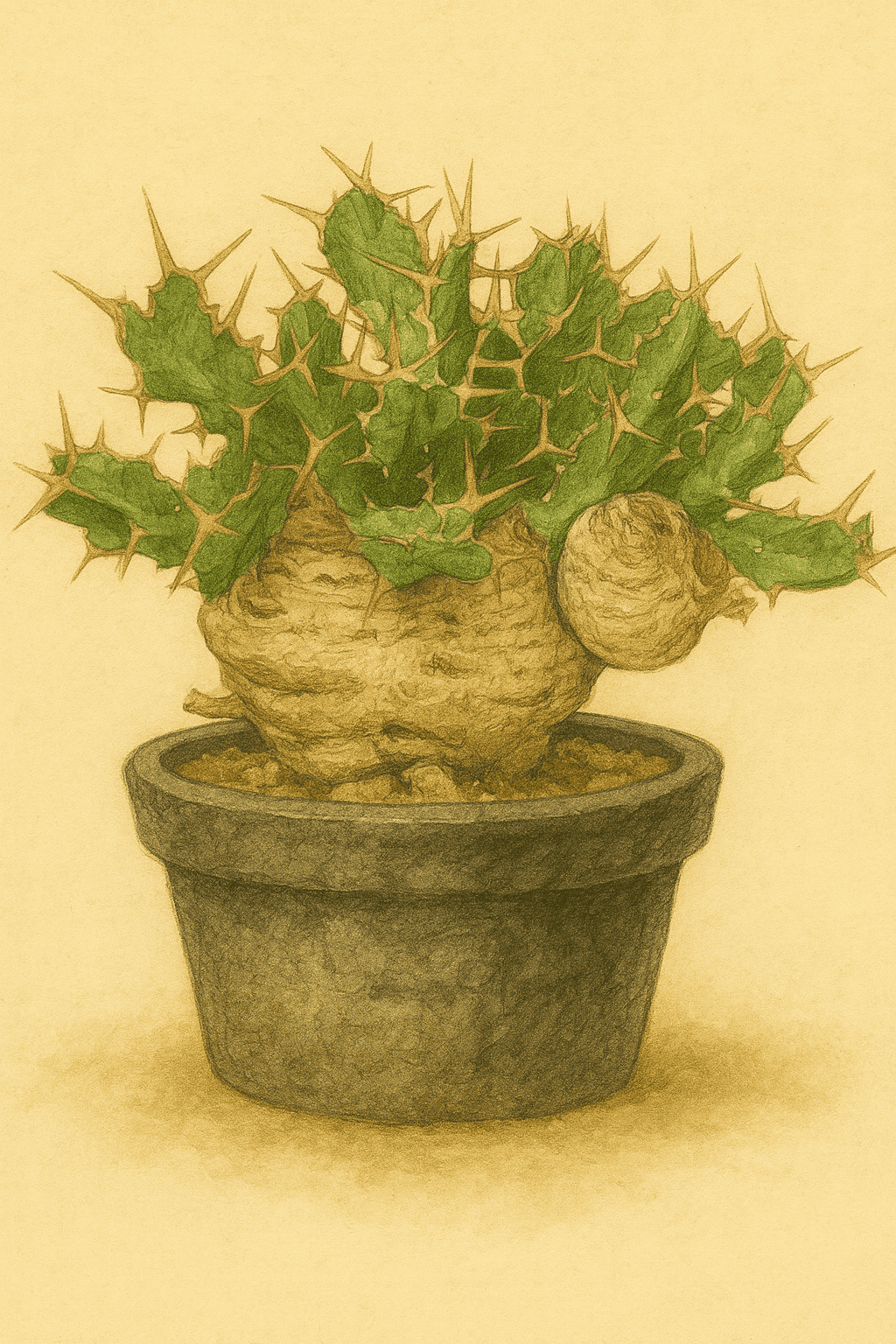

🧿 ユーフォルビア(Euphorbia)

球状〜柱状の多肉茎を持つ種類は、見た目に変化が出にくいまま内部の水収支が悪化しやすいのが注意点です。過乾では表面の艶低下と細かいシワ、過湿では茎の黒変と軟化が進行しやすく、腐敗の広がりは速い傾向があります(Eggli, 2002)。

🕵️♀️ 7. 室内〜ベランダでの診断ルーチン:迷ったら順に当てはめる

症状が似ていて迷うときは、次の観察ループで切り分けます。短時間で一巡でき、判断のブレが減ります。

- 表土・鉢底の湿り具合を指で確認し、色と温度感も見る(濃色・冷たいは湿りのサイン)。

- 葉の触感と色調を比べる(柔らかさ+黄変は過湿寄り、カサつき+緑のまま萎れは過乾寄り)。

- 茎・株元をそっと押し硬さを確かめる(軟化は過湿サイン)。

- 鉢の重量差で推定する(満水時と比べ顕著に軽ければ過乾側)。

- 匂い・見た目の異常(腐敗臭・カビ・藻)を探す(過湿側の警告)。

- 直近の環境履歴(気温・風・日射・エアコン風・潅水間隔)を思い出し、仮説を1つに絞る。

🛠️ 8. 予防と調整:用土・鉢・潅水・環境を設計する

過湿と過乾のリスクを同時に下げるには、通気と保水のバランスが取れた用土に、鉢形状・環境風の設計を重ねます。無機多孔質材(軽石・火山レキ・ゼオライトなど)は構造が崩れにくく空気相を確保し、ココ由来の繊維質は再湿しやすい水路を作るため、疎水化した乾燥用土の濡れ戻しにも有利です(Handreck & Black, 2002; Doerr ほか, 2000)。鉢は深さがある方が滞水層の相対比が小さく過湿に傾きにくい一方、乾きはゆっくりになります(Raviv & Lieth, 2007)。潅水は乾湿サイクルを意識し、容易可給域を往復するリズムで、鉢底からしっかり抜ける量を与え、真夏の高温時間帯は避けます(Kramer & Boyer, 1995)。風は葉面境界層を薄くして蒸散と気温の偏りを抑えるため、室内でも微風を保つと過湿・過乾双方の極端化を防げます(Taiz & Zeiger, 2015)。

⚠️ 9. よくある誤判定:ここで迷う

「葉が萎れた=水不足だからすぐ水」は典型的な誤りです。濡れているのに萎れているときは、根が機能不全に陥った過湿側と考え、まずは給水を止めて風と温度で乾かすのが先です(Handreck & Black, 2002)。逆に表土だけが乾いて見えるケースでは、下層が滞水している可能性があります。鉢底の状態まで必ず確認してください(Raviv & Lieth, 2007)。極端に乾いた培養土ははじいて染み込まないため、一度に大量にかけても内部は濡れず、見かけだけ「潅水済み」に見える点も落とし穴です(Doerr ほか, 2000)。

✅ 10. まとめと次の一手

過湿と過乾の初期像は「萎れる」という点で似ていますが、葉の触感(柔らかいか・カサつくか)、色調(黄変か・緑のままか)、株元の硬さ、土の匂いと挙動を束ねて判断すれば、早期に切り分けられます。背景にはpFと空気含有率、容器特有の滞水層、微生物群集の変化があり、誤判定を減らすにはこの理屈を頭に置いて日々の観察を積み重ねることが近道です。用土は通気性と保水性の両立が鍵で、無機多孔質の骨格に繊維質の水路を適度に組み合わせると、過湿と過乾の振れ幅を抑えやすくなります(Handreck & Black, 2002; Raviv & Lieth, 2007)。

その考え方に立脚した配合として、日向土・パーライト・ゼオライトの無機質75%と、ココチップ・ココピートの有機質25%で設計した培養土は、鉢内に十分な空気相を確保しつつ再湿性と保水クッションを与えるため、初期兆候の見極めを助けながら管理の難易度を下げます。詳細は以下から確認できます。

水やり関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の水やり完全ガイド【決定版】

参考文献

Agrios, G. (2005). Plant Pathology (5th ed.). Academic Press.

Armstrong, W. (1979). Aeration in higher plants. Advances in Botanical Research, 7, 225–332.

Colmer, T. & Voesenek, L. (2009). Flooding tolerance: suites of plant traits. Functional Plant Biology, 36, 665–681.

Cutler, S. R., Rodriguez, P. L., Finkelstein, R. R., & Abrams, S. R. (2010). Abscisic acid: emergence of a core signaling network. Annual Review of Plant Biology, 61, 651–679.

Doerr, S. H., Shakesby, R. A., & Walsh, R. P. D. (2000). Soil water repellency: its causes, characteristics and hydro-geomorphological significance. Earth-Science Reviews, 51, 33–65.

Eggli, U. (2002). Illustrated Handbook of Succulent Plants: Euphorbiaceae. Springer.

Erwin, D. C., & Ribeiro, O. K. (1996). Phytophthora Diseases Worldwide. APS Press.

Handreck, K., & Black, N. (2002). Growing Media for Ornamental Plants and Turf (3rd ed.). UNSW Press.

Hillel, D. (1998). Environmental Soil Physics. Academic Press.

Kramer, P. J., & Boyer, J. S. (1995). Water Relations of Plants and Soils. Academic Press.

Nobel, P. S. (1988). Environmental Biology of Agaves and Cacti. Cambridge University Press.

Nobel, P. S. (2003). Physicochemical and Environmental Plant Physiology (3rd ed.). Academic Press.

Rauh, W. (1995). Succulent and Xerophytic Plants of Madagascar. Strawberry Press.

Raviv, M., & Lieth, J. H. (2007). Soilless Culture: Theory and Practice. Elsevier.

Taiz, L., & Zeiger, E. (2015). Plant Physiology and Development (6th ed.). Sinauer. ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。