🌱 導入:なぜ「肥料焼け」と「藻の発生」が起きるのか

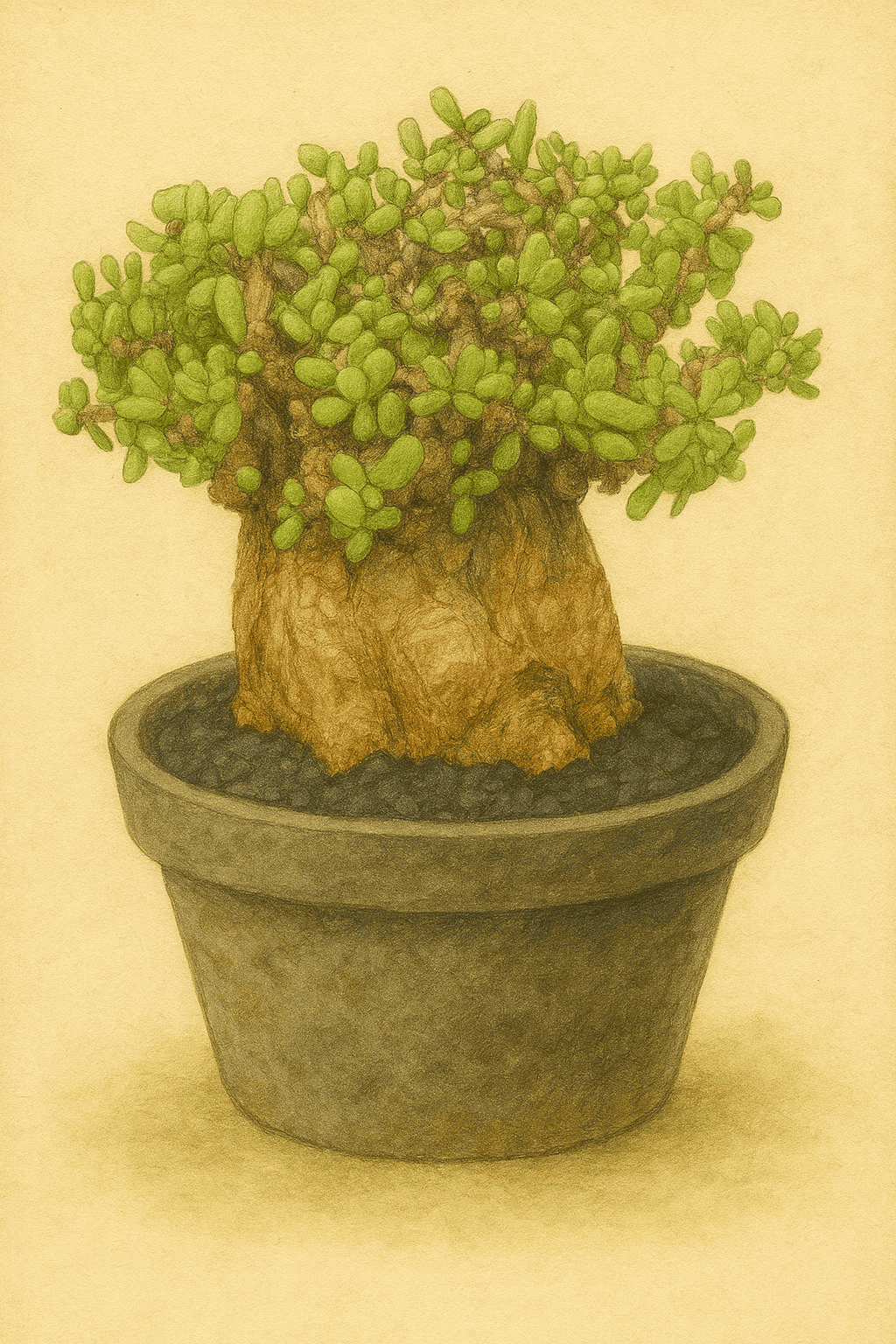

本稿では、鉢植え栽培で頻発する「肥料焼け」と「藻の発生」を、植物生理学・土壌学・物理環境・微生物生態学の視点から横断的に整理します。経験則ではなく、既知の学術知見に基づいて原因・指標・症状の見分けと再発防止の設計に落とし込みます。対象は多肉植物・塊根植物全般であり、とくにアガベ、パキポディウム、ユーフォルビア、アデニウム、アデニア、オペルクリカリア・パキプス、亀甲竜を例にとって、種ごとの反応差にも言及します。

🧂 肥料焼けの仕組み:浸透圧・イオン毒性・pHの三層構造

🧪 浸透圧の逆転が根の吸水を止める

肥料焼けとは、土壌溶液中の溶存イオン濃度が過剰になり、根の外側の浸透圧(水を引きつける力)が内側より高くなることで、根が水を取り込めなくなる障害です(Marschner, 2012)。浸透圧が逆転すると、細胞から水がにじみ出て膨圧が低下し、葉先の褐変やしおれが進みます(Taiz & Zeiger, 2010)。電気伝導度(以下EC)は土壌溶液の塩濃度の代理指標であり、観賞用コンテナ栽培ではECが高いほど浸透圧障害のリスクが上がります(Sonneveld & Voogt, 2009)。ECと浸透ポテンシャル(溶液の吸水しにくさ)は概ね比例し、EC 1 dS/mの上昇はおよそ0.036 MPaの低下に相当します(Maas & Hoffman, 1977)。

⚗️ アンモニウム過剰とガス害

窒素は重要ですが、形態によりリスクが異なります。アンモニウム態窒素(NH4+)が過剰になると、根の伸長抑制、細胞内pH撹乱、イオン輸送系の阻害が起きやすくなります(Britto & Kronzucker, 2002)。さらに高温・高pH条件ではNH4+がアンモニア(NH3)として揮散し、葉の気孔から吸収されると白化・壊死を伴うガス害を引き起こします(Sonneveld & Voogt, 2009)。一方、硝酸態窒素(NO3−)中心の施肥は相対的に安全域が広いですが、総量過多であれば浸透圧障害は回避できません。

🔬 pHと多量要素・微量要素の可給性

土壌・培地のpHは、カルシウム(Ca)やマグネシウム(Mg)など塩基の収支や窒素形態により変動します。pHが酸性側に傾くとアルミニウムやマンガンの溶出やNH4+優勢化が進み、アルカリ側では鉄・亜鉛の欠乏が顕在化しやすくなります(Marschner, 2012)。多肉・塊根植物のコンテナ栽培では、pH 5.5〜6.5を基準に、用土成分と潅水のアルカリ度に応じて緩衝設計を行います(Sonneveld & Voogt, 2009)。

📈 どこから危険域か:EC・pHの実務指標

コンテナ培地の管理では、飽和抽出法やパススルー法でEC・pHを定期測定し、施肥・潅水を調整します。下表は一般的な解釈域であり、実生・休眠前後は1段階厳しめに読みます(Cavins et al., 2000; Sonneveld & Voogt, 2009)。

| 指標 | 推奨域(多肉・塊根の目安) | 注意・危険域 | 示唆 |

|---|---|---|---|

| EC(dS/m) | 0.5–1.5(実生・敏感期)/1.0–2.5(成株) | 2.5超で要注意、3.0超で障害頻発 | 2.0超が続くと浸透圧ストレスが増します(Maas & Hoffman, 1977; Cavins et al., 2000) |

| pH | 5.5–6.5 | <5.3(Al・Mn溶出)、>7.0(Fe・Zn欠乏) | 用水のアルカリ度と施肥で緩衝します(Sonneveld & Voogt, 2009) |

| 窒素形態 | NO3−主体 | NH4+比率が高く高温ではガス害リスク | 高温期はNH4+を低めにします(Britto & Kronzucker, 2002) |

💧🌞🌬️ 失敗が連鎖する環境条件:水・光・風の相互作用

💧 乾湿サイクルと局所高濃度

乾燥寄り管理の鉢に濃い液肥を単独で与えると、土壌間隙の少量水分に溶質が濃縮して、根の接触域で局所的な高ECポケットを生みます。施肥は必ず十分な潅水とセットにし、鉢底から10〜20%の余剰排水(リーチングフラクション)を確保して蓄積塩類を逃がします(Cavins et al., 2000)。

🌞 温度・光量と代謝ペース

高温期は蒸散と代謝が上がる一方で、根圏の酸素供給が追いつかないと吸収系が鈍ります。強光下では葉の光合成回路は回りますが、根が高塩で止まると地上部の水ストレスが先行して葉先焼けが出ます(Taiz & Zeiger, 2010)。

🌬️ 通気・排水と微塵管理

通気不良は嫌気化を招き、根呼吸の失調やアンモニウムの蓄積を助長します。培地の微塵が多いと保水・保肥が過度になり、ECとpHの振れ幅が大きくなります(Sonneveld & Voogt, 2009)。中粒主体の骨格を作り、微塵はふるい落として構造安定性を高めます。

🩺 症状と原因の見分け:フィールドで役立つ対応表

| 主症状 | 疑うべき機序 | 確認ポイント | 一次対応 |

|---|---|---|---|

| 葉先・葉縁の褐変(新旧葉とも) | 浸透圧障害による脱水 | 培地ECの高止まり、潅水不足と濃肥の同時発生 | 十分な潅水で洗い流し、以後は薄肥+リーチングを徹底します(Cavins et al., 2000) |

| 若い根の褐変・停止 | NH4+過剰・低酸素 | 高温期の置肥・密閉栽培、pH酸性化 | NO3−主体へ切り替え、通気を改善します(Britto & Kronzucker, 2002) |

| 葉面の白化・縮れ(高温時) | NH3ガス害 | 高温・高pH・換気不良 | 換気・灌水・施肥位置を見直します(Sonneveld & Voogt, 2009) |

| 徒長と葉色薄化 | 窒素過多と光不足の同時発生 | EC中〜高、光量不足 | 施肥間隔を延ばし、照度・風を増やします(Taiz & Zeiger, 2010) |

🧫 藻の発生:土壌表面で何が起きているか

🌿 「緑の膜」の正体と必要三条件

鉢土表面の緑色の膜の正体は、コケではなく多くが土壌藻類(緑藻・藍藻)です。発生の三条件は水分・養分・光であり、表土が湿り続け、施肥で窒素・リンが供給され、直射・強照度が当たると急速に繁茂します(University of Maryland Extension, 2023)。

🧱 バイオフィルム化と物理障害

藻類や共存微生物が分泌する多糖質により表土がマット状に固着すると、潅水時に水を弾き、毛管浸透が阻害されます。これがかさぶた状クラストであり、ガス交換を妨げ、根の酸素供給を低下させます(Sonneveld & Voogt, 2009)。

🪰 害虫・病害との連鎖

藻やカビはキノコバエ(Sciaridae)の餌資源であり、繁茂は幼虫の増殖を助けます。幼虫は細根を損傷し、病原菌の伝播も助長します(Cloyd, 2015)。実生床では立枯病の誘因となるため、初期対応を怠らないようにします。

🌵 代表属ごとの注意点:同じ濃度でも反応が違う

アガベはCAM型で乾燥適応が高く、葉面の水分保持に優れますが、細く繊細な新根は高ECに弱いです。成株の活動期ならEC 1.5–2.5 dS/mの範囲で反応が安定しますが、植え替え直後や冬期は1.0未満から始めます(Nobel, 2001; Sonneveld & Voogt, 2009)。

パキポディウムとアデニウムは多汁質の柔組織が多く、NH4+過剰や高ECに敏感です。高温期はNO3−主体の薄肥を希釈で与え、EC 1.0–1.8 dS/mを上限の目安に置きます(Britto & Kronzucker, 2002; Cavins et al., 2000)。

ユーフォルビアは種類差が大きいですが、塊根・柱状タイプは過湿が苦手で、藻のクラスト化により浸透不良が起きると一気に根傷みが進みます。表土の乾燥時間を長めに確保します(Sonneveld & Voogt, 2009)。

アデニア、オペルクリカリア・パキプスは発根・更新根の立ち上がりが繊細で、休眠明けの高濃度施肥が失敗要因になりやすいです。EC 0.5–1.0 dS/mから段階的に上げ、根の白い伸長が確認できるまで窒素は控えめにします(Marschner, 2012)。

亀甲竜(Dioscorea elephantipes)は冬型で、休眠期の温存が最優先です。休眠前後の施肥はECの小さな上昇でも障害になりうるため、葉が動き出すまで待機し、低EC・低NH4+で開始します(Sonneveld & Voogt, 2009)。

🔧 実践:再発させない施肥・潅水・環境・用土の設計

💊 施肥設計(濃度×形態×頻度)

生長段階と季節で開始ECを決め、薄め・こまめ・NO3−主体を基本にします。高温期はNH4+比率を下げ、リンやカリは過不足なく配分します。カルシウム(Ca)・マグネシウム(Mg)を含む完全処方を使い、希釈係数と散布間隔で投与量を制御します(Britto & Kronzucker, 2002; Sonneveld & Voogt, 2009)。

🚰 潅水設計(リーチングと乾燥時間)

施肥時は必ず十分な潅水を併用し、鉢底から10〜20%の余剰水を流して蓄積塩類を洗い出します。表土は必ず乾燥期を設け、藻の三条件(水・養分・光)を同時に満たさないようにします(Cavins et al., 2000; University of Maryland Extension, 2023)。

🌬️ 物理環境(風と温度)

微風(サーキュレーター)で表面蒸発を促し、クラスト化を防ぎます。高温期は換気でNH3の逸散を促し、低温期は施肥を避けます(Sonneveld & Voogt, 2009)。

🧱 用土・資材(通気×保肥×緩衝)

中粒主体の骨格で通気・排水を担保し、過剰な微塵を排します。ゼオライトは陽イオン交換容量によりNH4+を一部吸着し、濃度ピークの緩和に寄与します。ココチップとココピートは水持ちと微量養分保持に寄与しますが、過比率は藻の誘因となるため全体バランスの中で使います(Marschner, 2012)。

🪴 表土対策(藻の遮光と物理破壊)

藻が出たら、表層のマットをほぐして除去し、乾いた無機資材(中粒)で薄くマルチします。これで光を遮り、乾燥を早めます。化粧砂や日向土中粒の薄敷きは見た目と機能を両立します(University of Maryland Extension, 2023)。

🧭 まとめ:指標に基づく「薄め・こまめ・乾かし気味」へ

肥料焼けは、ECとNH4+過多が引き金となる浸透圧・毒性・pHの複合障害であり、藻の発生は水・養分・光の三条件が揃った結果として表土に現れます。いずれもEC・pHの定期測定、NO3−主体の薄肥、施肥時の十分な潅水(リーチング)、そして表土を乾かす時間の設計で、再現性高く回避できます。品種差はありますが、休眠・植え替え直後・高温期といった敏感期には一段低い目標ECから始め、根の伸長と葉の反応を見ながら段階的に引き上げることが安全です。

肥料・栄養管理関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の肥料・栄養完全ガイド【決定版】

🔗 用土メモ

通気・排水・緩衝の三要件を同時に満たす配合は、肥料焼けと藻の同時対策に直結します。無機質75%(日向土・パーライト・ゼオライト)+有機質25%(ココチップ・ココピート)のバランスは、塩分ピークの緩和と表土の乾きやすさの両立に役立ちます。参考として、当方の培養土PHI BLENDは上記の比率設計を採用しています。

参考文献

Marschner, P. (2012) Mineral Nutrition of Higher Plants, 3rd ed.

Sonneveld, C. & Voogt, W. (2009) Plant Nutrition of Greenhouse Crops.

Britto, D. T. & Kronzucker, H. J. (2002) NH4+ toxicity in higher plants: a critical review. Journal of Plant Physiology.

Maas, E. V. & Hoffman, G. J. (1977) Crop salt tolerance—current assessment. Journal of the Irrigation and Drainage Division, ASCE.

Cavins, T. J., Whipker, B. E., Fonteno, W. C., Harden, B., Gibson, J. L. & McCall, I. (2000) Monitoring and Managing pH and EC Using the PourThru Method.

Taiz, L. & Zeiger, E. (2010) Plant Physiology, 5th ed.

Nobel, P. S. (2001) Physicochemical and Environmental Plant Physiology, 3rd ed.

Cloyd, R. A. (2015) Fungus gnat management in greenhouses. Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service.

University of Maryland Extension (2023) Algae and Mold on Soil; Fungus Gnats in Houseplants.