🌱 根腐れ(ルートロット)とは何か?

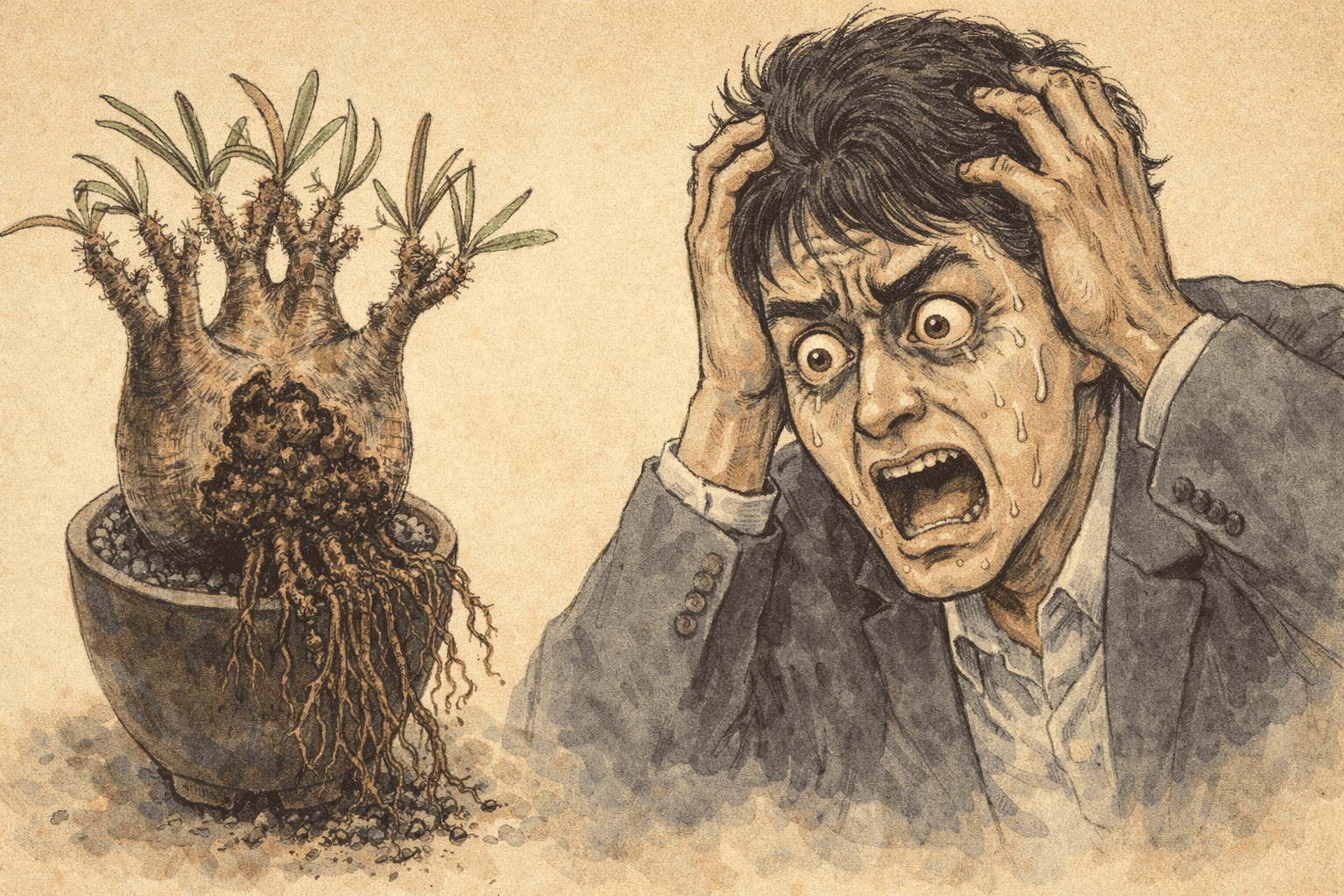

植物の根腐れ(ねぐされ)とは、その名の通り根が腐敗してしまう現象です。観葉植物から農作物まで多くの植物で起こり得ますが、特に塊根植物(コーデックス)や多肉植物では一度根腐れが進行すると株全体が短期間で枯死してしまうことも珍しくありません。

根腐れが起きると、根が黒ずんでドロドロに溶けたり(軟腐病)、あるいは乾燥したようにボロボロ崩れたり(乾腐病)します。根は植物にとって水分と養分を吸収する生命線であり、その根が機能を失うことで植物体は急速に弱っていきます。

根腐れの初期症状としては葉の萎れや生育不良、株全体の生気のない様子などが見られ、最終的には葉が黄変・脱落し、茎葉が崩れて死亡に至ります(Zentmyer, 1980)。こうした根腐れの症状と原因を科学的に理解することで、塊根植物・多肉植物を健全に美しく育てるための貴重な知見が得られます。

🔬 根腐れが起きる科学的原因

根腐れは単なる「水のやりすぎ」という俗説で片付けられがちですが、実際には複合的な科学的要因によって引き起こされます。主な原因は土壌中の酸素不足と病原微生物(病原菌)の侵入です(Tu et al., 1984)。さらに環境条件(温度や湿度)、植物の生理状態(土質への適応度、休眠状態など)も根腐れの発生に深く関与します。

💧 過剰な水分による酸素不足と根の生理障害

もっとも基本的な原因は「過湿」による根の酸素不足です。植物の根も呼吸をしており、土壌中には本来空気が含まれている必要があります。しかし水の与えすぎや排水の悪い土壌では土中の隙間が水で満たされ、土壌が酸素欠乏状態(嫌気状態)になります(Xie et al., 2021)。

水は空気と比べて酸素拡散が極めて遅く、いったん過剰な水分で土が満たされると酸素は根に行き渡らなくなります。根が低酸素ストレスにさらされると、ミトコンドリアでの正常な呼吸が阻害され、エネルギー産生が滞ります(Liao et al., 2011)。

植物は一時的に嫌気呼吸(無酸素下での呼吸)によってエネルギーを得ようとしますが、その過程でエタノール等の有毒物質が生成され組織に蓄積し、根の細胞が死んでしまいます。

このように「水に浸かった状態で根が呼吸できない」こと自体が根組織の重大な障害となり、いわば根腐れの温床が形成されます。特に砂漠性の多肉植物は乾燥と湿潤のサイクルに適応しており、長期間水に浸ることを想定していません。これらの植物を過湿環境に置くと、必要な酸素を得られず急速に弱ってしまうのです。

弱った根や既に枯死した根は、土中の微生物の餌食となりやすく、腐敗の進行を加速させます。特に鉢植え栽培では鉢底から水が抜けない状態や頻繁な潅水が酸欠の引き金となります。根腐れは単なる「水やりミス」ではなく、酸素の供給不足という物理・生理的な失調現象であることを理解することが大切です。

🦠 病原微生物の侵入と活動

根が酸素不足やストレスによって弱ると、土壌中に潜んでいた病原微生物(pathogens)が活性化し、根組織を侵食し始めます(Kamali-Sarvestani et al., 2022)。この時、根腐れの第二段階ともいえる感染性腐敗が始まり、進行が早まります。根腐れの原因微生物には主に糸状菌(カビ)、卵菌(水カビ)、細菌が知られています。

🔬 真菌(カビ)による根腐れ

代表的な病原菌として知られるのがフザリウム属(Fusarium spp.)です。この菌は多くの植物種に感染し、根腐れ、茎腐れ、萎凋病などを引き起こします。とりわけFusarium oxysporumは農業分野でも広く問題とされており、サボテン・多肉植物でも重大な被害を出しています(Lops et al., 2013)。感染した根は茶色から黒色に変色し、組織が壊死、表皮が剥がれてしまうことがあります。

近年ではNeocosmospora属(旧フザリウム)が塊根植物や多肉植物の乾腐病の原因としても注目されており、イランやアジア各地での報告が増えています(Kamali-Sarvestani et al., 2022)。多くの場合、傷んだ根や株元から侵入し、病原菌が植物体内に広がっていきます。

💧 卵菌(水カビ)による根腐れ

カビとは別系統の卵菌(Oomycetes)にも注意が必要です。特にピシウム属(Pythium)やフィトフトラ属(Phytophthora)は、水分の多い環境で急速に拡大する病原菌で、水中を泳ぐ遊走子を持つ点が特徴です(Tu et al., 1984)。

これらの菌は、長期間湿った鉢土や腰水によって増殖が活発になり、土壌中で遊走子(zoospore)を放出して植物の根へ侵入します。ピシウム菌は特に実生苗や若い株での発病が多く、立ち枯れ病(damping-off)の原因としても有名です。感染すると、根は細胞レベルで崩壊し、透明感のある黒ずみを帯び、組織が水っぽく変化します。

また、フィトフトラ属は根だけでなく地際部の茎にも感染し、茎腐れや一斉のしおれ、枯死を引き起こすことがあります。この種の卵菌は、多湿・高温・空気の滞留という三要素がそろった環境で最も活動的になります。逆に言えば、用土の通気・排水性を確保することが、これら卵菌の感染予防に直結します。

🧫 細菌による根腐れ(軟腐病)

土壌中の細菌もまた根腐れの原因となります。とりわけエルウィニア属(Erwinia)やペクトバクテリウム属(Pectobacterium)などは、植物細胞の壁を分解する酵素(ペクチナーゼ、セルラーゼなど)を産生し、急速に組織を腐らせます(Chez, 2021)。

このタイプの腐敗は軟腐病(soft rot)と呼ばれ、株元からドロドロに溶けるような腐敗が進行し、悪臭を伴うのが特徴です。多肉植物のように水分をたっぷり含んだ組織では特に発症が速く、1日で全株が崩壊することもあります。

特にエケベリア属やアデニウムなどは、強い日差しと高温下での蒸れや、傷口からの細菌侵入によって軟腐が発生しやすくなります。感染源は土壌、害虫(キノコバエ、アザミウマ)、作業道具など多岐にわたるため、衛生管理が非常に重要です。

🌡️ 環境要因と植物側の要因

根腐れの発生は、病原菌の存在や潅水ミスだけでなく、周囲の環境や植物の生理的状態とも密接に関連しています。以下のような環境要因・植物要因が複雑に絡み合うことで、根腐れが誘発されます。

🌀 温度と湿度: 多くの病原菌(特にフザリウムや卵菌)は高温多湿環境で活動が活発になります。日本の梅雨時や夏場は、日照不足と湿度過多が重なり、根腐れのリスクが急増します。逆に冬季には低温による根の吸水低下と土の乾きにくさが問題になります。例えば、冬型休眠期のアガベやパキポディウムでは、通常通り水を与えると水が土に残留し、根が窒息する原因になります。

💨 通風・換気: 鉢の置き場所に風が通らないと、蒸発が進まず土中が湿ったままの状態が長時間続きます。また、空気の流れがないと鉢内の酸素も補給されにくくなります。実際に風通しの悪い棚の下段に置いた多肉が根腐れを起こしやすいという栽培者の経験談はよく聞かれます。

🌿 植物の生理状態: 塊根植物や多肉植物の多くは、休眠期には根の吸水能力が極端に低下します。アデニウム、パキポディウム、ユーフォルビアの一部などは、冬の間葉を落とし、ほぼ断水状態で休眠します。このタイミングで水を与えると、根が吸わずに水が土中に溜まり、腐敗の起点となります。見た目には「乾いている」ようでも、鉢の中は湿気が抜けていないことがあり要注意です。

🧪 肥料・養分: 肥料のやりすぎ、とくに窒素肥料(N)過多は、植物体を軟弱にし、病原菌への抵抗力を下げることが知られています。例えば、エケベリアなどでは高濃度の液肥を頻繁に与えると、徒長と共に根腐れのリスクが増加します(Chez, 2021)。

🪴 代表的な塊根・多肉植物におけるリスクと対処例

以下に、特に根腐れが起きやすいとされる代表的な塊根・多肉植物と、それぞれの注意点や管理方法を紹介します。

🌺 アデニウム(Adenium obesum)

熱帯乾燥地原産の典型的な塊根植物で、太い根と幹に水を蓄える性質があります。冬の休眠期には葉をすべて落とし、水の需要がほぼゼロになります。にもかかわらず水を与えると、塊根の中心部から腐敗が進行する恐れがあります。根腐れを避けるには、冬季は完全断水が基本であり、また排水性の高い用土を使用することが重要です。

🌵 シャコバサボテン(Schlumbergera属)

森林性の着生サボテンで、やや湿った環境を好む反面、通気の悪い培地では腐りやすいです。フザリウム菌による地際部の黒変・崩壊が報告されており(Lops et al., 2013)、用土の工夫と乾湿管理が重要です。市販のピートモス主体の培養土は避け、バークや軽石を混ぜて構造改善するとよいでしょう。

🪨 エケベリア(Echeveria属)

ロゼット型で観賞価値が高い反面、軟腐病や根腐れが多い品種です。特に、梅雨時の蒸れや株元への水かけで病原細菌が侵入し、ロゼット中央が崩壊することがあります。対策として、通気性の高い鉢(素焼き鉢など)を使い、葉に水がかからないよう根元に注水する習慣を徹底しましょう。

🌳 パキポディウム(Pachypodium属)

乾季と雨季が明確なマダガスカルや南部アフリカ原産。太い塊根とトゲのある幹が特徴で、夏型の成長サイクルを持ちます。冬場は完全休眠し葉を落とすため、この時期の潅水が最大の根腐れリスクです。とくに植え替え直後や発根直後は根の吸水能力が弱いため、乾いていても水やりを控える慎重さが求められます。

🧱 根腐れを防ぐための土壌管理

これまで見てきたように、根腐れは単なる「水の与えすぎ」ではなく、酸素不足・病原菌の活性・植物の生理的脆弱性が複合的に関与する現象です。なかでも土壌環境の整備は、植物側の状態や水やり管理とは独立して根腐れリスクを根本的に減らせる、最も重要な予防手段の一つです。

✅ 通気性と排水性: 塊根植物・多肉植物の栽培では、「保水性」よりも「排水性と通気性」が最優先されます。微塵の多い用土や粘土質の黒土では、排水が悪くなり酸素が届きません。したがって粒径が揃っていて硬質な無機質素材を主体に配合することが重要です。

✅ 構造の安定性: 赤玉土のような有機成分を含む粒状土でも、硬質でないものは水を含むとすぐに崩れます。これは鉢中の細孔を目詰まりさせ、結果として無酸素状態を招きます。反対に、パーライト・ゼオライト・日向土・軽石といった素材は長期にわたり形状を保ち、鉢の中に酸素の通り道(空気孔)を維持できます。

✅ pHと清潔性: 一部の病原菌(例:フザリウム属、ピシウム属)は中性〜アルカリ性の土壌で活動が活発になります。弱酸性(pH5.5〜6.5)を保つことで、病原菌の増殖をある程度抑制できると報告されています(Xie et al., 2021)。また、有機物が多い土は微生物の餌となるため、培養土には完熟有機物あるいは衛生的な素材を使うことが重要です。

🧪 無機質主体の用土例:PHI BLENDの考察

塊根植物・多肉植物にとって理想的な土壌を追求する中で、筆者が注目しているのがPHI BLENDです。この用土は、まさに科学的な知見と栽培者の経験を融合して設計された、無機質75%、有機質25%のハイブリッド用土です。

✨ 無機質構成:

・日向土(4〜6mm中粒)

・パーライト(約5mm)

・ゼオライト(中粒)

🌴 有機質構成:

・ココチップ(5〜7mm)

・ココピート(顆粒状)

このブレンドは、次のような特徴を備えています:

- 🌀 速乾性: 肉厚な日向土とパーライトにより、水をためこまずすぐに排出

- 💨 通気性: 粒間空隙が保たれ、根に酸素が供給されやすい

- 🧲 微量元素供給: ゼオライトがカリウム・マグネシウム等の元素を交換供給

- 🌿 清潔性: 微生物汚染やコバエ発生のリスクが低い

また、ココチップとココピートは腐敗しにくく、pHも安定しており、有機質由来の通気構造体として理想的です。とくにココチップは土中の空隙構造を維持する「支柱」のような役割を果たします。PHI BLENDは、まさに塊根・多肉植物のために組成された、科学的で構造的に優れた用土の一例といえるでしょう。

🔚 まとめ:根腐れを防ぎ、植物本来の姿へ

根腐れは単なる管理ミスではなく、土壌物理学、植物生理学、微生物生態学といった複数の科学的分野にまたがる複雑な現象です。しかし、今回ご紹介したように、その根本には「酸素・構造・病原菌・休眠」の4要素が潜んでいます。これらを踏まえ、適切な水管理・環境調整・土壌設計を実行することで、多くの根腐れは予防可能です。

ぜひ今一度、栽培中の植物の状態や用土の構成を見直し、塊根・多肉植物が本来持つ力強く美しいフォルムを、健やかに引き出してください。

🧪 詳細な製品情報はこちら:PHI BLEND 商品ページ

水やり関連全般の整理はこちら

📚 参考文献

- Kamali-Sarvestani et al. (2022). Identification of Fusarium and Neocosmospora species associated with succulent root rot.

- Lops et al. (2013). Fusarium oxysporum on Schlumbergera in southern Italy.

- Tu et al. (1984). Pathogenicity of Pythium and Phytophthora spp. in wet soils.

- Zentmyer, G.A. (1980). Phytophthora cinnamomi and the diseases it causes.

- Liao et al. (2011). Oxygen deficiency stress responses in root tissues.

- Xie et al. (2021). Impact of low oxygen on plant mitochondrial metabolism.

- Chez, P. (2021). Managing soft rot in Echeveria under high humidity conditions.