はじめに

植物を鉢で育てていると避けて通れないのが根詰まりです。根詰まりとは、鉢内の用土が根によって占拠され、通気や保水といった本来の土の機能が著しく低下する状態を指します。この現象は単に「乾きやすさ」に影響するだけではなく、鉢内環境の物理・化学・生理・微生物にわたる複合的なストレスとして植物を弱らせます。本記事では、そのチェックポイントと解消法を科学的に整理し、アガベ・パキポディウム・ユーフォルビアといった塊根植物や多肉植物の管理に役立つ知見を紹介していきます。

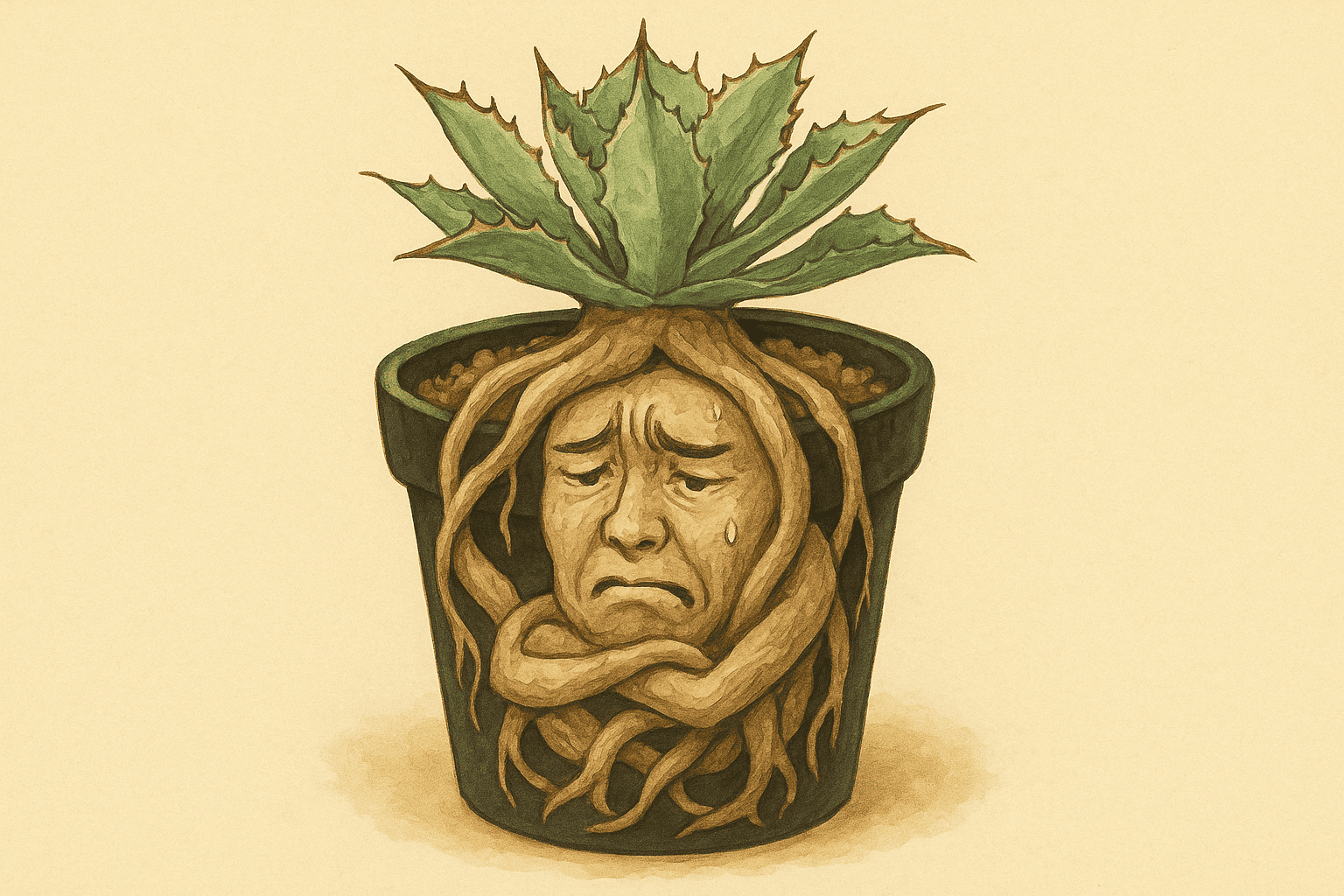

根詰まりとは何か:鉢の中で起きていること🔬

鉢植え植物は成長に伴い根が増え続けますが、鉢の容積には限界があります。根が鉢壁や底に沿って張り付き、やがてサークリングルート(輪を描くように鉢を一周する根)が形成されると、内部の土壌は根で置き換わってしまいます。その結果、可給水量(鉢に保持され実際に利用できる水の量)は激減し、潅水してもすぐに乾いてしまいます。

一方で、潅水直後には空気が排除されるため、鉢内は一時的な酸欠状態に陥ります。根は呼吸できず、酸素不足が解糖系の乱れや乳酸発生を誘発します。これが長引けば根の先端は黒変し、機能を失います。さらに古い土では有機物が分解し尽くされ養分供給力も低下します。その結果、葉は栄養欠乏で黄化し、成長が止まり、植物全体が衰弱していきます。

根詰まりの複合ストレス:水・養分・ホルモンの視点から

水分動態と乾燥ストレス💧

根が詰まると土壌水分の保持力は急激に落ちます。例えば、同じ潅水量でも根詰まり鉢は30分で乾燥し、非詰まり鉢は数時間湿り気を保ちます。この差は、用土が根で置換され毛管連結(水を保持する毛細管構造)が壊れるためです。乾きやすさは一見「水はけが良い」とも思えますが、実際には保水力の喪失に近い状態なのです。

養分と塩類の不均衡🧂

長期間植え替えをしない鉢では、窒素やリンといった主要養分は流亡・吸収で枯渇します。一方で硝酸やカリウムなどの塩類は蒸発濃縮で表面に結晶化します。この塩類集積は根に浸透圧ストレスを与え、吸水を阻害します。鉢表面の白いザラつきはまさにそのサインであり、放置すれば根の脱水や先端壊死を招きます。

ホルモンシグナルと成長制御🌿

根域が狭まると根はABA(アブシシン酸)を多く分泌し、葉へ「乾燥警報」を送ります。すると気孔は閉じ、光合成速度が低下します。その結果、新葉は小さく、葉数も減少します。つまり根詰まりは、水不足でなくても「水が足りないと錯覚させる生理信号」を生むのです。この反応はパキポディウムやアガベでも確認されており、見た目の締まりと引き換えに成長量を犠牲にします。

根詰まりの初期サインを見分ける👀

根詰まりは地下部の現象ですが、地上部や鉢から読み取れるサインがあります。

- 潅水直後でも数時間で萎れる → 可給水量の低下

- 新葉が小型化し、下葉が黄化 → 養分不足とABAシグナル

- 鉢底穴から根が噴出 → 鉢内飽和の明確な証拠

- 鉢表面の塩結晶やコケ → 塩類集積と通気不良

- 鉢が不安定で倒れやすい → 根が支えきれず、鉢サイズが小さい

これらが複数同時に見られる場合、根詰まりは深刻化しています。放置すれば衰弱や枯死に直結するため、早めの対応が必要です。

アガベ・パキポディウム・ユーフォルビアで異なる反応🌵🌴🌿

アガベ:強靭だが停滞を招く

砂漠原産のアガベは乾燥適応が強く、多少の根詰まりではすぐに弱りません。しかし2〜3年を超えて放置すると、葉色が鈍り、成長が停滞します。特にサークリングルートが形成されると、新根が外へ展開できず養水分吸収効率が落ちます。定期的な植え替えで根を切り戻し、新しい用土にリセットすることが必要です。

パキポディウム:ややタイトを好むが限界あり

パキポディウムは過湿に弱く、大きすぎる鉢に入れると根腐れを招きやすいです。そのため「やや根詰まり気味」が良いとされます。しかし限度を超えれば幹の張りが落ち、下葉が脱落しやすくなります。おおむね3年を目安に点検し、春に鉢増しか根剪定を行うのが望ましいです。

ユーフォルビア:締まるが倒伏注意

多肉性ユーフォルビアは根詰まり気味で徒長せず締まった株になる傾向があります。ただし柱状種は倒伏リスクが高いため、安定性を考えて鉢増しが必要です。過度な根詰まりは通気不良と病害を呼ぶため、2〜3年ごとの更新が望ましいです。

解消法① 一回りの鉢増し🪴

もっとも一般的な解決策は直径で2〜3cm大きな鉢に植え替えることです。ただし大きすぎる鉢は余剰の土が滞水し、酸欠を招きます。植え替え前には潅水して根を湿らせ、抜き出した根鉢では輪状根を切除します。新鉢では新鮮な用土を用い、鉢底から水が抜けるまで一度でしっかり潅水し、根と土を密着させます。

解消法② 根剪定+同鉢リフレッシュ✂️

鉢サイズを上げたくない場合は、根鉢の側面と底を1/4〜1/3程度削ぎ、古土を落として同じ鉢に戻します。これは盆栽や観葉植物でよく用いられる方法で、剪定刺激で新根が促され、外向きに再構築されます。

剪定の際は、まず黒く変色した根や腐敗臭のある根を完全に取り除きます。白く健康な根を残すようにしながら、鉢壁に沿って5〜10mm厚で全周を薄く削ぎ取ります。底部も同じく5〜10mmカットし、硬くなった層を取り除きます。さらに底面に十字(+)のスリットを入れておくと、新根が外向きに放射状に伸びやすくなります。

根を切るときは清潔な剪定ばさみやナイフを使用し、作業前後はアルコールで消毒しておきましょう。根を切った後の断面が湿っている場合は、風通しの良い日陰で半日〜1日乾燥させると傷口の感染を防げます。

ユーフォルビアのように乳液(ラテックス)が出る種類は手袋と保護メガネを着用し、滲出が止まったら切り口に園芸用硫黄粉を薄く振りかけて乾かすと安全です。植え付け直後は数日間明るい日陰で静置し、施肥は2週間控えます。潅水は剪定強度に応じて調整し、軽剪定ならすぐに、重剪定なら2〜3日おいてから初回潅水を行うのが安心です。

養生と再発防止:剪定後の管理と用土の設計🧪

根剪定後の養生は、再発防止にも直結します。最初の1週間は直射日光を避け、光合成負荷を下げながら根の再生を促します。目安として、LED管理ならPPFD 100〜200 μmol m⁻² s⁻¹の弱光に留めます。風通しは非常に重要で、サーキュレーターで常に微風が当たる程度に保つと、切り口の乾燥と酸素供給の両立が図れます。

潅水は、根の再生を確認できるまでは乾き気味管理が基本です。表土が乾いてから2日ほど待って潅水する程度が安全です。根が再生して新葉が動き出したら、徐々に通常ペースへ戻します。肥料は2週間後に低EC(0.5〜1.0mS/cm)の液肥を週1回ほどから再開するとよいでしょう。

根詰まりを再び起こさないためには、用土の構造が重要です。硬質で崩れにくい無機骨材を基盤に、微量の有機質を加えて構造と養分保持をバランスさせるのが理想です。ゼオライトは陽イオン交換容量(CEC)が高く、養分保持と塩類緩衝に効果的です。一般的に、アガベは2〜3年、パキポディウムは3年、ユーフォルビアは2〜3年での植え替えが推奨されます。

まとめ:根詰まりは「沈黙のストレス」⚠️

根詰まりは進行が目に見えにくく、気づいた時には成長が止まっています。しかし科学的な理解をもとにサインを読み解けば、適切なタイミングで対処することができます。鉢底の根・新葉サイズ・乾きの速さ・塩類析出を定期的に観察し、予定より早めに植え替えを検討することが、健康で大きく美しい株を育てる近道になります。

植替え・鉢管理関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の植替え・鉢完全ガイド【決定版】

用土選びで差が出る🌿

根詰まりは鉢サイズだけでなく、用土の構造安定性にも左右されます。PHI BLENDは無機質75%(日向土・パーライト・ゼオライト)、有機質25%(ココチップ・ココピート)の配合で、通気・排水・保水・保肥をバランスさせた設計です。根詰まりの進行を遅らせ、解消後の新根が伸びやすい環境を提供します。長期的な管理において再発を抑える選択肢の一つとなるでしょう。

参考文献

Poorter, H. et al. (2012). Pot size matters: a meta-analysis of the effects of rooting volume on plant growth. Functional Plant Biology, 39, 839–850.

Ternesi, M. et al. (1994). Root–shoot signalling in sunflower plants with confined root systems. Plant and Soil, 166, 31–36.

NC Cooperative Extension (2023). Root-Bound Plants.

Penn State Extension (2023). Container Grown Trees and Shrubs.

UKHouseplants (2020). Madagascar Palm Care Guide.