花や新芽がいつの間にか縮れたり茶色くなっていたら、それはアザミウマ(英名:スリップス)による被害かもしれません。体長1〜2mmほどの極小の害虫ですが、塊根植物や多肉植物にとっては見た目にも深刻なダメージを与える存在です。この記事では、アザミウマの生態と被害の仕組み、そして科学的根拠に基づいた実践的な対策を詳しく解説します。

🪶 アザミウマとは?見えない吸汁害虫

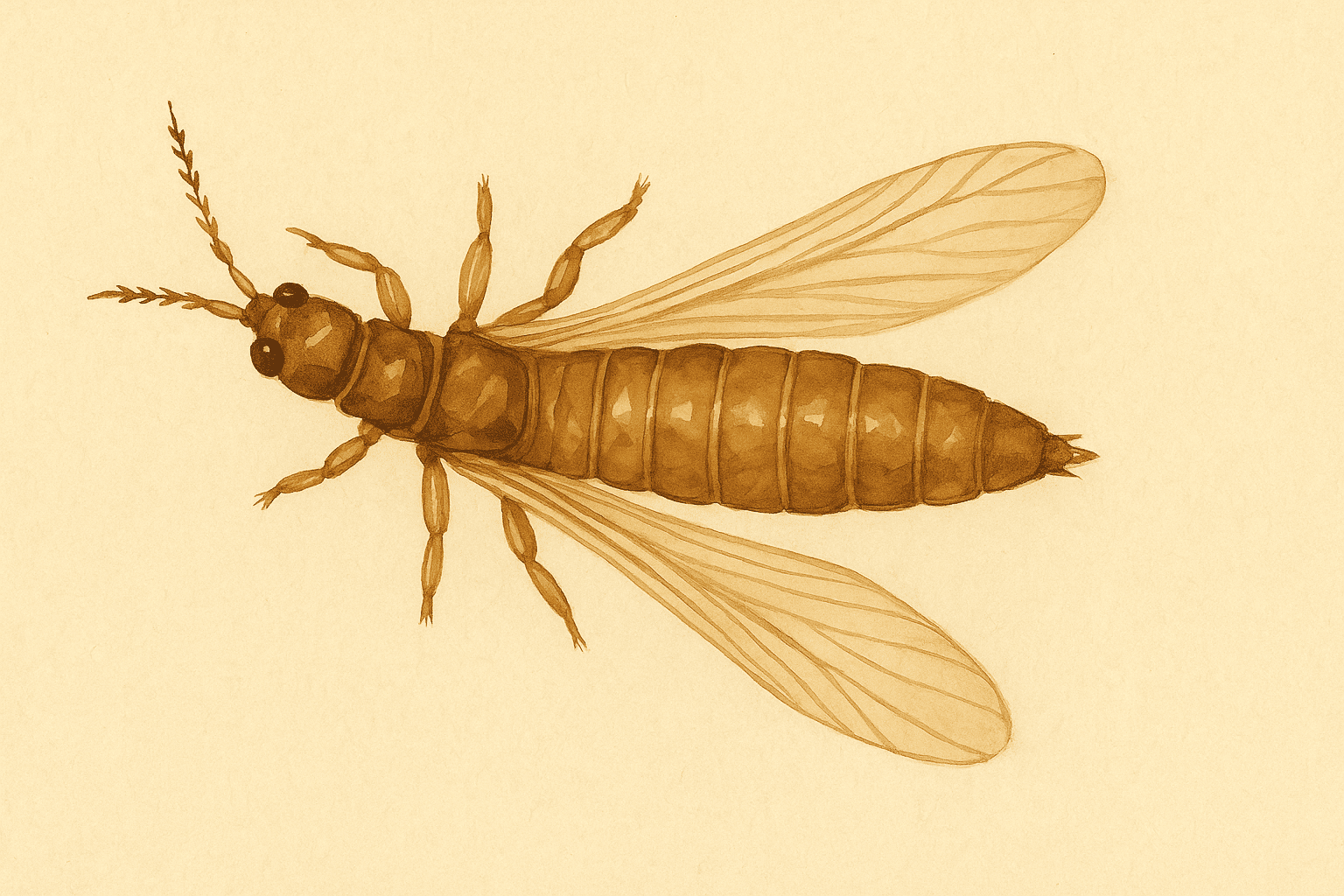

アザミウマはストロー状の口で植物の細胞を突き刺し、内部の汁を吸い取る吸汁性害虫です。成虫・幼虫ともにこの方法で植物を傷つけ、細胞が壊れた部分は銀白色に変色します。被害部位には黒い粒状のフンが付着し、葉や花弁に白いかすれ模様が出るのが典型的なサインです。

成虫は花の奥や新芽の隙間に潜み、昼間はほとんど動かないため発見が難しい害虫です。卵は植物組織内に産みつけられ、幼虫は数日で孵化します。蛹の段階では鉢土表面で過ごし、成虫になると再び株へ戻ります。25℃前後の環境では卵から成虫までおよそ2週間という短いサイクルで世代交代が進むため、温暖な屋内では年間を通して発生します。

by Kyu3 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

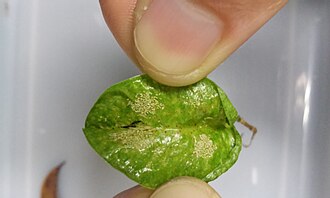

by MarcosNaoMiki via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

🌸 被害が集中する部分:花芽・新芽・生長点

アザミウマは柔らかく栄養分の多い組織を好みます。そのため被害は主に展開前の新芽や蕾(つぼみ)に集中します。吸汁によって細胞が壊されると、葉が湾曲したり奇形化し、開花前の蕾は変色したり枯れ落ちてしまうことがあります。

アガベで多い被害例

アガベのようなロゼット状の葉をもつ植物では、葉が重なって生長点が閉じた構造をしているため、アザミウマが一度侵入すると逃げ場がなくなります。数匹でも新葉の表皮細胞を傷つけ、葉が伸びると褐色の筋状の痕が残り、数年間消えないことがあります。

パキポディウムやユーフォルビアの場合

パキポディウムやユーフォルビアでは新芽や花序が柔らかく、吸汁によって葉が縮れたり花が落ちることがあります。ユーフォルビア属は乳液による防衛成分をもつものの、アザミウマは表皮を舐め取るため、この防御が効きにくい点が特徴です。

☀️ 発生しやすい環境条件

アザミウマは高温・乾燥を好みます。25〜30℃の環境で最も活発に繁殖し、特に風通しが悪く乾いた空気の場所では被害が広がりやすくなります。乾燥した植物は生理活性が下がり、防御機能が弱まるため、吸汁被害を受けやすくなります。

適度な湿度が予防に有効

高湿度の環境ではアザミウマの活動が鈍ります。葉面に軽く霧吹きをする、鉢周りに受け皿の水を置くなど、湿度を適度に保つ工夫は繁殖抑制に効果的です。ただし多肉植物では過湿による根腐れリスクもあるため、湿度と通気を両立させることが重要です。

👀 被害を早期に見つけるコツ

初期被害のサインは、葉に出る銀色の筋模様と黒い粒状のフンです。これを見つけた時点で吸汁が始まっています。特に新芽や蕾に茶色いシミや筋が出たら、すでに内部に入り込んでいる可能性があります。

発見を助けるのが青色粘着トラップです。アザミウマは青に強く反応するため、鉢や棚の近くに吊るすことで発生を早期に把握できます。週に10匹以上捕獲されるようであれば、すぐに防除を始める目安になります。

💧 物理的な対策:洗い流しと隔離

被害を見つけたら、まずは物理的除去が基本です。被害株を他の植物から離し、シャワーで葉裏や新芽を丁寧に洗い流します。強めの水流で洗うことで、多くの成虫や幼虫を落とせます。小型株なら逆さにしてバケツの水に数分沈めるのも効果的です。

アザミウマは鉢土の表面で蛹化するため、上部2〜3cmの土を新しい清潔な用土に交換すると、次の羽化を防ぐことができます。古い土は密閉して廃棄し、株の周辺を清潔に保ちましょう。

🐞 生物的な対策:天敵と微生物の利用

温室などでは、アザミウマの天敵であるヒメハナカメムシ(オリウス)やカブリダニ類が活躍します。オリウスは1匹あたり1日に約20匹のアザミウマ幼虫を捕食するとされ、定着すると個体数の抑制に大きく貢献します。

また、ボーベリア菌(Beauveria bassiana)などの昆虫病原菌を利用した微生物農薬も研究されています。高湿度条件下で菌がアザミウマの体表から侵入し、体内で増殖して駆除します。家庭では扱いにくいものの、梅雨期や湿度管理のしやすい環境では効果が期待できます。

🧴 化学的な対策:市販薬剤の活用法

アザミウマは薬剤抵抗性を持ちやすいため、作用機構の異なる薬剤をローテーションして使うことが基本です。特に浸透移行性のある薬剤は、植物体内に成分が広がり新芽や蕾内部にも効果を発揮します。

| 系統 | 有効成分 | 代表的製品 |

|---|---|---|

| ネオニコチノイド系 | ジノテフラン | ベストガード粒剤 |

| ネオニコチノイド系 | アセタミプリド | モスピラン液剤 |

| 有機リン系 | アセフェート | オルトラン粒剤・水和剤 |

| その他 | マラソン、スミチオン | ベニカXシリーズ |

スプレー剤は即効性がありますが持続性は短く、粒剤や乳剤と併用すると効果的です。特にベニカXシリーズは殺虫と殺菌を同時に行えるため、二次的な病気予防にも役立ちます。7〜10日おきに2〜3回繰り返すと、卵から成虫への移行を抑えやすくなります。

🌱 環境から整える再発防止の考え方

薬剤だけに頼らず、環境全体を整えることが再発防止の鍵です。アザミウマは乾燥した弱い株を好むため、健全な根と適度な湿度を保つことが最大の予防になります。

そのためには無機質主体で清潔な培養土が重要です。PHI BLENDは日向土・パーライト・ゼオライト(無機質75%)と、ココチップ・ココピート(有機質25%)を組み合わせた配合で、通気性・排水性・保水性のバランスが優れています。根腐れを防ぎつつ清潔な環境を維持できるため、害虫やカビの発生を抑えやすくなります。

さらに、鉢周辺をこまめに清掃し、枯葉や花殻を早めに除去することも大切です。清潔で風通しの良い環境は、害虫の侵入と繁殖を防ぐ基本になります。

🌿 まとめ:花芽と新芽を守るための3つの習慣

- 🌤️ 乾燥を避け、通風を保ちながら適度な湿度を維持する。

- 👀 週に一度は新芽や蕾を観察し、銀色の筋や黒い粒を早期に発見する。

- 💧 被害を見つけたら速やかに隔離・洗浄し、必要に応じて薬剤をローテーション使用する。

これらの習慣を積み重ねることで、塊根植物や多肉植物の花芽・新芽は健やかに育ち、美しい姿を長く保つことができます。

病害虫・衛生関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の病害虫・衛生完全ガイド【決定版】

📚 参考文献

van Lenteren, J. C. (2012). The state of commercial augmentative biological control. BioControl, 57(1), 1–20.

Altland, J. E. (2011). Influence of pumice and plant roots on substrate physical properties over time. HortTechnology, 21(5), 554–559.

Brooklyn Botanic Garden (2022). Plant health basics for indoor collections.

Jarvis, W. R. (1992). Managing diseases in greenhouse crops. APS Press.

Lacey, L. A., et al. (2015). Insect pathogens as biological control agents. J. Invertebrate Pathology, 132, 1–41.

Lewis, T. (1997). Thrips as Crop Pests. CAB International.

Raviv, M., & Lieth, J. H. (2008). Soilless Culture: Theory and Practice. Elsevier.

RHS (2025). Pests and diseases on cacti and succulents; Houseplant IPM.