徒長とは何か?美しく育たない理由を科学で読み解く

「徒長(とちょう)」とは、植物が必要以上に細長く伸びてしまう現象のことを指します。具体的には、茎が不自然に間延びし、葉と葉の間隔(節間)が広がる、葉が小さく薄くなる、株姿が乱れて倒れやすくなるといった症状が現れます。これは見た目の美しさを損なうだけでなく、植物の健康や耐病性にも悪影響を及ぼします。

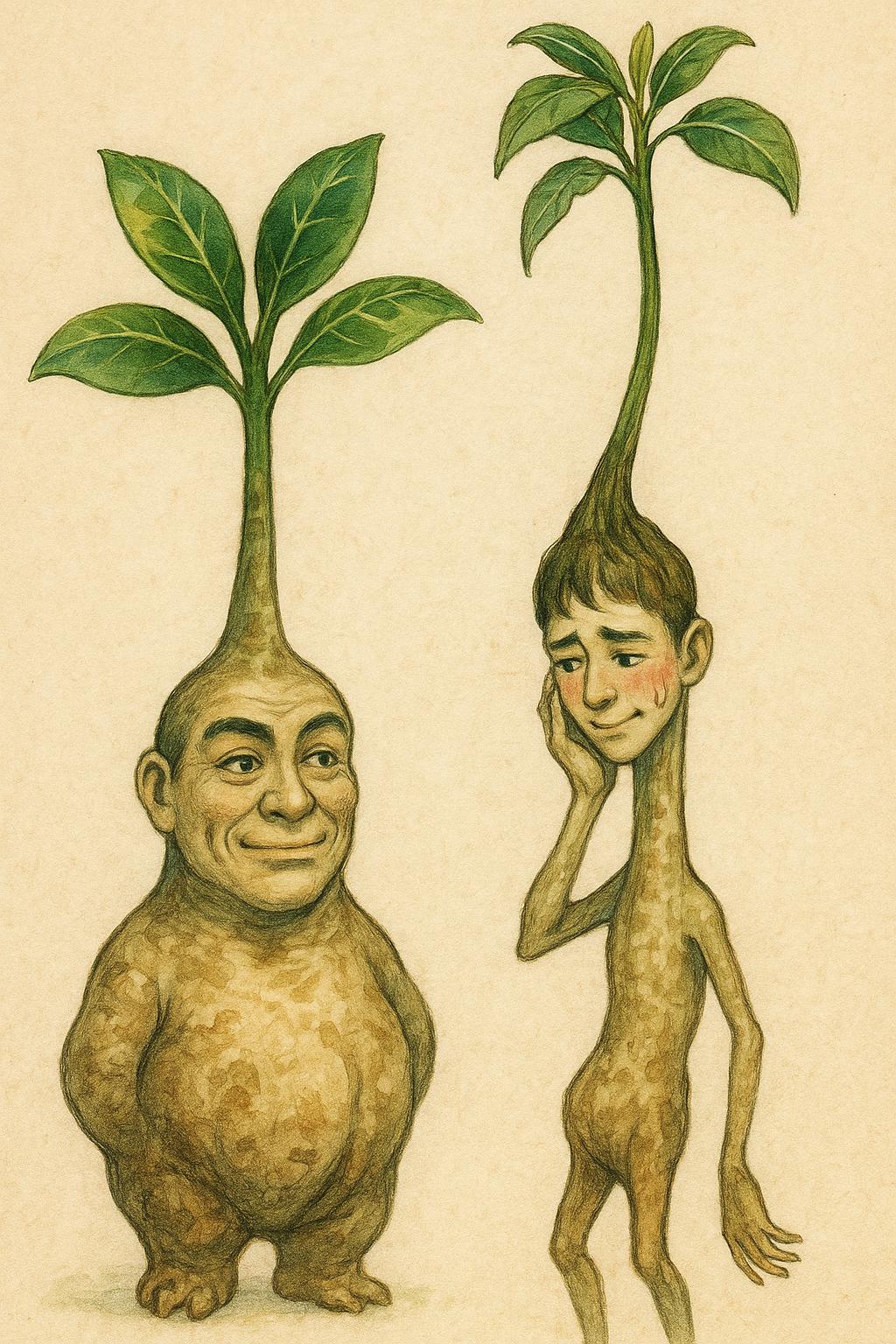

徒長は特に多肉植物や塊根植物(コーデックス)の栽培において悩みの種となります。これらの植物は、本来、乾燥地や強光環境に適応して進化した種類が多く、限られた条件下で美しく育てるには、環境の管理が不可欠です。

たとえば、アガベやパキポディウムといった品種は、強い日差しのもとでゆっくりと育ち、ずんぐりとした力強いシルエットを形成します。しかし光が不足した環境下では、この独特の姿が崩れ、ひょろひょろとした細長い茎が立ち上がる「軟弱徒長株」へと変貌してしまいます。

このような徒長は、植物の「生き残り戦略」としては自然な反応です。植物は光を求めて茎を伸ばし、葉をより高い位置に展開しようとするのです。しかし、観賞価値や健康的な育成を重視する私たちにとっては、防ぐべき問題です。

本記事では、徒長がなぜ起こるのかを、科学的・植物生理学的な視点から徹底的に分析します。主に「光・水・温度」の三大要因に焦点を当て、それぞれが植物体内のホルモンや細胞の働きにどのように影響するのかを解説します。また、代表的な品種(アガベ、パキポディウム、センナ・メリディオナリスなど)ごとの具体的な徒長リスクと対応策も紹介します。

さらに、徒長を防ぎ、理想的な樹形を維持するための環境調整の実践方法や、PHI BLENDのような高性能な専用培養土の活用例についてご紹介します。

この記事を通じて、「徒長しない」ではなく、「徒長しにくい環境を科学的に作り出す」方法を学び、塊根植物・多肉植物をより美しく、大きく、健やかに育てるヒントをお届けします。

徒長を引き起こす三大要因:光・水・温度の科学的メカニズム

光:最も重要な要素 ― 光量と光質の影響

植物にとって光は、単なる「明るさ」ではなく、情報とエネルギーの源です。多肉植物や塊根植物は、その進化の過程で強光環境に適応しており、日照が不足すると、光を求めて茎を極端に伸ばす「徒長反応」が起こります。

特に重要なのが、光の質(波長)と量(照度・日照時間)です。植物は光を感知するために光受容体(フォトレセプター)を備えています。例えば、

- 赤色光/遠赤色光のバランス(R:FR比)は、フィトクロムという受容体が感知し、「周囲に他の植物がいるかどうか」を判断します。

- 青色光はクリプトクロムやフォトトロピンと呼ばれる受容体で感知され、光の方向や強さに応じた生長調整を行います。

例えば、密植や室内栽培のようなR:FR比が低い環境では、植物は「他の植物に光を遮られている」と判断し、影回避応答(Shade Avoidance Response)として茎の伸長を促進します(Ballaré, 1999)。

また、暗闇に置かれた植物が光を求めて伸びるスコトモルフォジェネシス(暗黒形態形成)も、光不足による典型的な徒長例です。

水:潤沢すぎると徒長の引き金に

水分は植物にとって必要不可欠ですが、過湿状態は徒長の誘因になります。理由は、植物が水を豊富に得ると「生育可能な時期である」と誤認し、光が不十分でも茎を伸ばそうとするからです(Nobel, 2009)。

特に多肉植物は、葉や幹に水を蓄える能力が高く、もともと乾燥に耐える代謝構造を持っています。そのため、水の与えすぎは体内の代謝バランスを崩し、徒長を加速させます。

また、水分が過剰な状態では、根に酸素が供給されず、根腐れやエチレン発生といった副次的な問題が起こることもあります。このエチレンというガス状ホルモンは、場合によっては茎の伸長を助ける働きもあり、徒長傾向に拍車をかけます。

温度:高温はオーキシンを刺激し、徒長を促す

温度も徒長に大きな影響を与える因子です。特に25〜30℃以上の高温環境では、植物体内で成長ホルモンのひとつであるオーキシン(IAA)の合成が活性化され、細胞伸長が促進されます(Franklin et al., 2011)。

この温度応答は、植物が高温下で葉の蒸散を避けるために茎を伸ばし、葉の位置を変えようとする「熱逃避応答(Thermomorphogenesis)」の一環です。ただし、これは必ずしも植物にとって望ましいわけではなく、極端な環境では茎ばかりが成長して姿が崩れる「徒長」として現れます。

また、温度が高いほど光合成の効率が上がると誤解されがちですが、光が不足している状態では、高温はむしろ「光合成できないのに成長だけ進む」というアンバランスを生み出します。このズレが、徒長株の脆弱さに繋がります。

要因の組み合わせが徒長を加速させる

以上の要因は、それぞれ単独でも徒長を引き起こしますが、実際には光不足+高温+過湿といった複合条件が重なって作用するケースが大半です。たとえば、

- 梅雨時の室内:光不足+湿度過多+高温

- 加湿された温室:通風不足+肥料過多+高温

- 窓際での冬越し:低光+ヒーター乾燥+過水

これらの組み合わせは、特に徒長を助長しやすいため、「見た目の気候が良いから」と油断しないことが大切です。

次章では、これらの環境要因が、植物体内のホルモン(オーキシン、ジベレリン、サイトカイニンなど)にどのような影響を与えているかを、分子レベルで詳しく解説します。

徒長に関与するホルモン:オーキシン・ジベレリン・他の調整因子

オーキシン(Auxin)とは何か

オーキシンは、植物の細胞の伸長成長を制御する主要なホルモンで、徒長の中心的存在です。代表的なオーキシンであるインドール酢酸(IAA)は、主に茎頂(先端部分)や若い葉で合成され、植物体内を極性輸送という仕組みで基部方向へ移動します。

オーキシンが多く存在する場所では、細胞壁が緩みやすくなり、細胞が縦方向に伸びます(Darwin & Darwin, 1880)。つまり、オーキシンの増加は徒長=茎の過伸長の直接的な引き金となります。

光・温度・水がオーキシンをどう変えるか

- 光不足:青色光や赤色光が少ないと、オーキシン合成が活性化され、さらに光のない側へ偏って分布することで光屈性を引き起こしつつ、伸長を促進します。

- 高温:高温下ではオーキシン合成酵素(YUCファミリー)が上昇し、茎の伸びが加速します(Franklin et al., 2011)。

- 水分過剰:過湿環境ではエチレン生成が誘導され、それが間接的にオーキシンの作用を強化し、徒長傾向を高めます。

結果として、環境ストレス下ではオーキシンが「逃避行動としての伸長成長」を誘導し、植物が本来の姿から外れてしまいます。

ジベレリン(Gibberellin, GA)の役割

ジベレリンは、オーキシンと並ぶ伸長促進ホルモンで、特に節間の長さを決定する働きがあります。GAが作用すると、細胞分裂と細胞伸長が同時に起こり、植物体が全体に長くなります。

また、光が当たることでGAの合成が抑制されるという研究結果もあり(Reid et al., 2002)、光照射によってGAの活性型(GA1やGA4)が減少し、徒長がストップする仕組みが備わっていることが分かっています。

逆に光不足下では、GA合成が促進されるとともに、DELLAタンパク質という抑制因子が分解されることで、茎の伸長が加速します(Achard et al., 2006)。

サイトカイニン、ブラシノステロイド、ABAとの関係

- サイトカイニン(CK):通常は細胞分裂を促進し、葉の成長や側芽の発達を助けますが、徒長時には濃度が減少する傾向にあります。結果として、分枝が減り、主茎が細長く伸びる(Sakakibara, 2006)。

- ブラシノステロイド(BR):細胞壁を緩ませて伸長を補助するステロイド系ホルモン。GAと相乗作用を持ち、暗所での徒長(エチオレイション)には不可欠です(Zhiponova et al., 2013)。

- アブシシン酸(ABA):ストレス応答ホルモンで、乾燥や寒さのときに成長を抑制します。ABAが増加すると成長が止まり、徒長を防ぐ作用があるため、「水を切ると締まる」現象の裏付けとなります(Tardieu et al., 1996)。

ホルモンの相互作用と徒長ネットワーク

重要なのは、これらのホルモンが単独ではなく相互作用するという点です。以下のようなネットワークが知られています:

- オーキシンはGA合成を誘導する(Weiss & Ori, 2007)

- GAはDELLA分解を介してBRと協調的に作用する

- CKとABAはGAの効果を抑制するように働く

この複雑なホルモンバランスが、「同じ環境でも品種によって徒長しやすさが異なる」ことの一因になっています。

次章では、これらホルモンの作用によって、実際に植物のどの部位がどう変化するのかを、器官別に詳しく見ていきます。

徒長がもたらす植物の形態的変化:茎・葉・根の観察ポイント

茎:徒長の最も顕著なサイン

徒長が最も目に見えて現れるのが茎の伸長です。健全な状態では詰まっていた節間が、徒長株では1節1節の間隔が広がり、茎全体が細長くなります。これは、細胞の過剰な縦方向伸長によって引き起こされます。

このような茎は内部の導管や維管束の発達が不十分なため、水や養分の移送効率が低く、自重で倒伏しやすくなります。また、茎の先端に行くほど細くなるテーパ状の形態は、徒長株の典型的な特徴です。

葉:サイズ・色・厚みに変化が現れる

徒長が進行すると、葉の見た目にも変化が出ます。まず、葉が小さく薄くなるのが特徴で、これは光合成を効率的に行えない環境に植物が適応しようとする結果です。加えて、クロロフィルの生成が低下するため、葉色が淡くなり黄緑~黄白色を帯びるようになります。

また、多肉植物に特有の葉の肉厚さやロゼット状の形状も失われ、間延びしてバラバラとした配置になり、見た目の印象も大きく損なわれます。

根:地上部とのバランスが崩れる

徒長は地上部だけでなく、地下部、つまり根の発達にも影響を与えます。本来、葉で得た光合成産物が根にも運ばれて成長しますが、徒長株ではその多くが茎の伸長に優先的に使われてしまい、根が細く短くなる傾向にあります。

その結果、根張りが浅く倒れやすい株となり、水分や養分の吸収効率が低下します。特に塊根植物では、徒長によって塊根部の肥大が阻害され、美しい塊根フォルムが形成されにくくなります。

次章では、こうした変化の出やすさが品種によってどう異なるか、代表的な塊根植物・多肉植物を例に検討します。

品種ごとの徒長リスクと傾向:代表的な塊根・多肉植物の比較

パキポディウム属:特に徒長しやすい高温乾燥適応型

パキポディウムはマダガスカル原産の塊根植物で、強光・乾燥・昼夜寒暖差という過酷な自生環境に適応しています。したがって、室内の弱光環境では最も徒長しやすいグループの一つです。特にパキポディウム・グラキリスやブレビカウレなどの人気種は、徒長すると

・幹が異様に伸びて細くなる

・葉が間延びしロゼット状にならなくなる

・塊根の発達が阻害される

といった形で、樹姿のバランスが大きく崩れます。

また、高温期かつ湿潤条件で水を多く与えた場合には、旺盛な成長と相まって著しく徒長する傾向があり、夏場の管理には細心の注意が必要です。光量と断水のバランスが極めて重要な品種群といえます。

アガベ属:葉の間延びと色抜けに注意

アガベはリュウゼツラン科に属する多肉植物で、基本的に硬葉性で徒長にはやや強い一方、環境が悪いと葉の展開バランスが乱れ、葉間が開きすぎて中心部がスカスカになる、葉の厚みがなくなるといった症状が見られます。

特にアガベ・チタノタやオテロイなど、装飾的な鋸歯やコンパクトな樹形が評価される品種では、徒長によってその魅力が失われてしまいます。

・光が弱いと葉が立ち上がらず伏せて広がる

・葉色が薄くなり白粉(ワックス層)が出にくくなる

といった症状が出たら、徒長の初期兆候として要注意です。

センナ・メリディオナリス:徒長による分枝抑制が顕著

センナ・メリディオナリスは塊根と枝の美しい曲線が特徴のマメ科植物です。特に分枝と枝の硬質感が魅力のため、徒長によってその構造が崩れると致命的です。

センナは比較的光への適応力がある一方で、水分と温度に反応しやすい性質を持っており、暖かく湿った環境下では急激に茎が伸びることがあります。その際、分枝が起こらず一本棒状になりやすいため、意図的な剪定や乾燥管理による樹形コントロールが重要です。

その他:徒長しにくいが油断禁物の品種

- ユーフォルビア属:比較的徒長には強いが、過湿や窒素過多での軟弱化には注意。

- エケベリア・ハオルチアなどベンケイソウ科:弱光での徒長が非常に顕著なため、LED育成ライトなどの併用が有効。

- フォッケア・エデュリス:光量不足下でツルが極端に伸びやすく、支柱栽培の際は意図的な剪定が必要。

このように、品種ごとに「徒長の起こりやすさ」や「徒長した際の見た目の崩れ方」には大きな差があります。徒長しやすい品種ほど、環境ストレスに敏感であり、用土・光・水・風・温度すべてを最適化する必要があります。

次章では、実際の管理方法として、徒長を防ぐための環境条件の整え方と、PHI BLENDのような用土の活用法について解説します。

予防と対策:徒長させないための環境づくりと用土設計

光環境の最適化:PPFDと光質の管理

徒長を防ぐ最も重要な要素は、何と言っても光の質と量です。塊根植物・多肉植物に適した光環境とは、PPFD(光合成光量子束密度)で200~400μmol/m²/s程度を基準に、日中に十分な光量が確保されることです(Poorter et al., 2010)。

室内栽培の場合、南向きの窓辺+植物育成ライトの併用が効果的です。LED照明は青と赤のピークを含むフルスペクトルが望ましく、R:FR比も1.2〜1.5程度に保つことで徒長を抑えやすくなります。日照不足が確実な冬季には、補光を行うことで姿勢の崩れを防げます。

参考: 光合成に必要な光の質と量とは?

水やりと湿度の戦略的コントロール

水分の与えすぎは徒長だけでなく根腐れや病害の原因にもなるため、「乾かし気味」を基本に管理します。特に室内栽培では、鉢土が完全に乾いてから2~3日空けてから水を与えるくらいが適切です。

また、湿度が高い環境では蒸散が鈍くなり、植物体に余分な水分が蓄積されて徒長を助長します。相対湿度40~60%を目安に、通風と除湿を行いましょう。

温度管理と季節変動への対応

温度は植物の代謝と成長スピードを決定づける要因です。25~28℃を越える高温下では、茎が急激に伸びるリスクがあるため、夏季の高温時は遮光+通風+水控えめの管理が有効です。

遮光と徒長の関連を少し補足します。

夏場の高温時には、遮光(50%程度)が徒長防止に有効です。これは単に「日差しが強いから」という理由ではなく、植物の代謝バランスと深く関係しています。

- 強光×高温の条件では、葉温が40℃を超えてしまい、光合成に必要な酵素が不活化することで光合成効率が低下します。

- 一方で、植物体は光を求めて茎を伸ばそうとする反応(影回避・熱逃避)を起こすため、結果的に徒長につながります。

- 特に日本の夏は「高温・多湿・無風」という環境であり、強光そのものが酸化ストレスや葉焼けの原因にもなり得ます。

このため、光合成に十分な光量(PPFDで800~1000μmol/m²/s)を保ちながら、遮光ネットなどで過剰な直射光を緩和することが重要です。これは「遮る」というより「調光する」という考え方です。

強光が必要な品種であっても、真夏だけは遮光+通風+水控えめの3点セットで管理することで、植物の姿勢を保ち、病害や徒長を防ぐことができます。

一方、冬季は5~12℃程度に保ちつつ断水気味にすることで休眠状態を維持し、徒長を抑えることが可能です。ヒーターで加温する場合も、温度が高すぎると徒長リスクがあるため、光とのバランスを意識してください。

通風と鉢配置:風は「第4の環境要素」

風の存在は徒長防止に極めて有効です。通風があると、植物体内のエチレン濃度が下がり、蒸散が促されることで、細胞伸長が抑制されます。また、茎や葉に微弱なストレスが加わることで、幹が太く締まった株に育ちやすくなります(Jaffe, 1973)。

風のない室内では、扇風機やサーキュレーターで緩やかな気流を作りましょう。植物同士の間隔を十分に空けることで、密植による遠赤色反射=影回避応答の抑制にもつながります。

PHI BLENDの活用:用土の物理性で徒長を防ぐ

用土の選定も、実は徒長の予防に密接に関係します。特に重要なのが、排水性・通気性・保水性・物理構造の安定性です。これらをバランスよく備えることで、過湿による水ストレスや根腐れ、病原菌の発生を抑えられ、間接的に徒長リスクも軽減されます。

PHI BLENDは、以下のような設計思想に基づいてブレンドされています:

- 無機質75%(日向土・ゼオライト・パーライト):構造安定性と速乾性に優れ、根に酸素を供給しやすい。

- 有機質25%(ココチップ・ココピート):適度な保水力と微生物活性を担い、根張りを促進。

- 粒度分布が最適化されており、排水と保水のゾーニングが自然に生まれる構造。

このブレンドは特に、室内管理における徒長・根腐れ・病気の予防に効果を発揮しやすく、光や風など他の環境要因が万全でない場合の「保険」として機能します。

次章では、本記事の内容を総括し、具体的な管理チェックリストとして落とし込むとともに、科学的な理解を通じた「美しい塊根植物育成」への道筋を提案します。

まとめ:徒長を科学で防ぎ、美しく育てる

徒長とは「管理の結果」である

本記事では、徒長という現象について、光・水・温度といった環境要因がどのように植物のホルモンに影響を与え、結果として茎・葉・根の形態に変化をもたらすかを科学的に分析してきました。

徒長は、単なる「育ちすぎた」ではなく、植物の環境応答と生理反応の表れです。裏を返せば、環境を制御すれば徒長を防げるということでもあります。

チェックリスト:あなたの栽培環境を見直そう

- 十分な光量(PPFD 200~400μmol/m²/s)が確保できているか?

- 育成ライトの光スペクトルとR:FR比は適切か?

- 水やりは「乾いてから数日後」を守れているか?

- 湿度・通風は足りているか?空気がこもっていないか?

- 温度が高すぎて、光とのバランスが崩れていないか?

- 鉢内の用土構造が物理的に安定しているか?

これらを定期的にチェックし、植物の姿に変化があれば「なぜそうなったか」を論理的に考察する習慣が、健全な育成には不可欠です。

徒長を「育種の記録」に変える視点

徒長は失敗ではありません。それは植物が環境にどう反応するかという「育種の記録」です。徒長してしまった経験も、環境と生理の因果関係を学ぶ貴重な教材になります。

科学的知識をベースに、再現可能な育成管理を実践することで、誰でも「綺麗に、大きく、健康に育てる」ことが可能です。本記事がその一助となれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

光環境関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の光環境完全ガイド【決定版】