🌱 はじめに

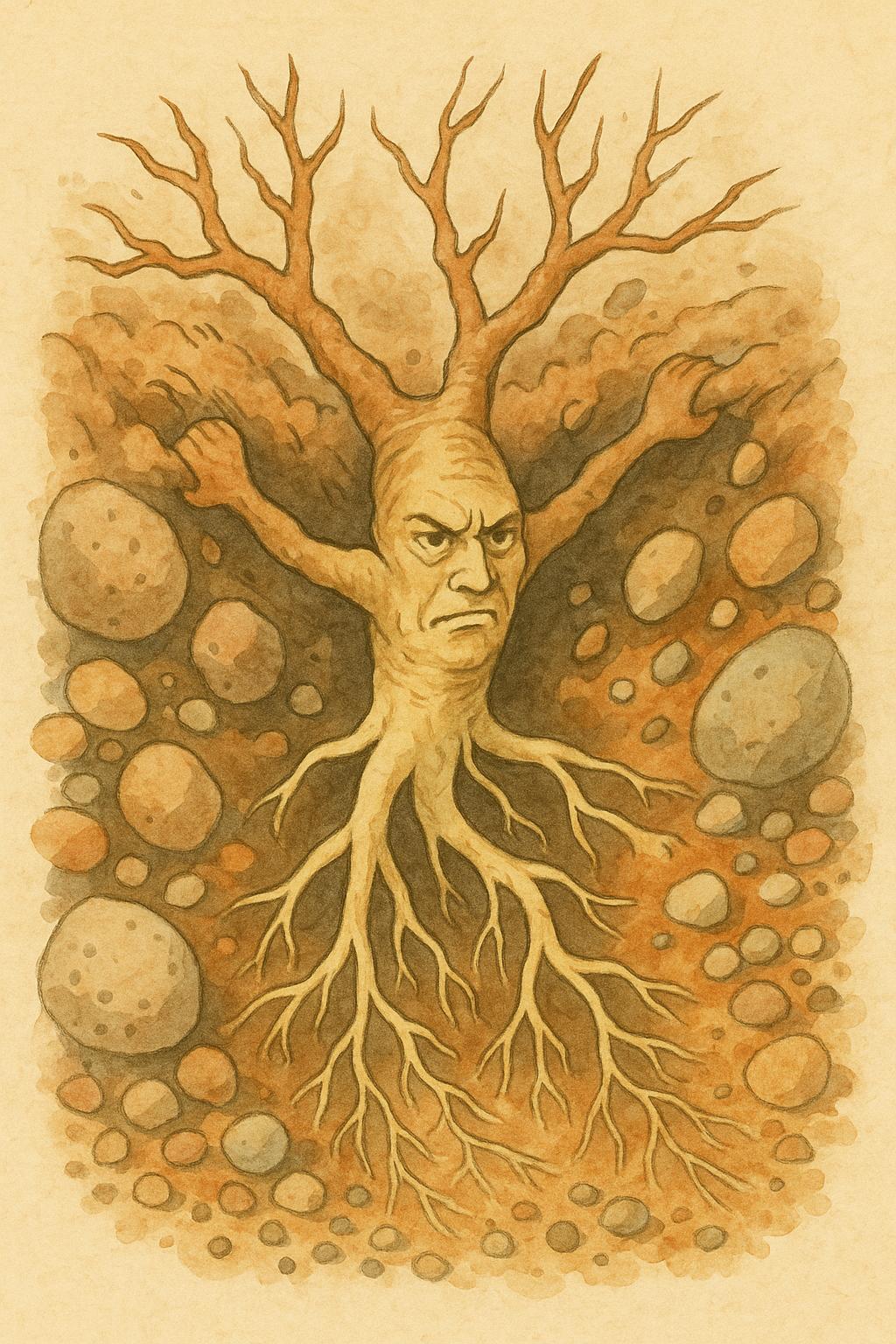

💡根の侵入性と空気環境は粒径で決まる:根の先端は非常に柔らかく、直径もわずか数百マイクロメートル程度しかありません。したがって、孔隙が狭すぎる土壌では物理的に根が伸びられず、根の太さや分枝パターンが変化してしまいます(Wiersum, 1957)。また、空気不足になると側根や根毛の形成が抑制され、根系が貧弱になることも分かっています(Neira et al., 2015)。

🌀 粒径のばらつきがもたらすゾーニング効果

実際の土壌や培養土は、単一の粒径で構成されていることはほとんどありません。大小さまざまな粒子が混在することで、土の中には通気性に優れたゾーンと水分を保持しやすいゾーンが自然に形成されます。これを「粒径によるゾーニング」と呼び、根はその中で最適な位置を探して伸長していきます。

🌾 この現象は塊根植物の栽培において特に重要です。乾燥を好むアガベやパキポディウムは、排水性の高い粗粒ゾーンで根の酸素供給を確保しつつ、必要な水分を細粒ゾーンから吸収する戦略をとっています(Colombo et al., 2018)。

🧬 品種によって異なる根張りと好適粒径

📌 塊根植物の品種ごとに異なる根張り特性:同じ塊根植物でも、品種によって好む粒径構成や根張りのパターンには違いがあります。たとえばアガベ・オテロイのような浅根性の品種は、表層に排水性の高い粒子(5mm以上)を多く含む用土を好みます。一方、パキポディウム・グラキリスは中層まで根を伸ばしやすく、構造安定性の高い中粒主体のゾーンを必要とします。

いずれにしても共通して言えるのは、「微塵(1mm以下の粉状粒子)が過剰に含まれていると根の酸素不足を引き起こし、結果として根腐れや塊根の肥大不良を招きやすくなる」という点です。

🏺 鉢植えにおける粒径設計とその制限

地植えと異なり、鉢という限られた空間では、根が伸びる方向も深さも制限されます。そのため、鉢内での「空気と水のバランス」を粒径によって丁寧に設計することが非常に重要になります。

⚠️ 注意ポイント:特に注意すべきは、鉢底に発生しやすい「滞水層」の問題です。粒径が細かすぎると、鉢底に水が長時間滞留し、根が常に水没した状態になってしまいます。これを防ぐには、鉢全体で通気性と排水性を確保できるよう、5mm以上の粗粒素材を主成分にしつつ、保水性のある細粒を全体の20〜25%程度にとどめることが推奨されます。

🧪 PHI BLENDに見る粒径バランスの設計例

「PHI BLEND」は、塊根植物・多肉植物の鉢植え栽培を想定して設計された、無機質75%・有機質25%の配合用土です。

本ブレンドは、複数の粒径と機能を持つ素材を組み合わせることで、通気性・排水性・保水性を高度に両立するように設計されています。主成分には硬質で崩れにくい無機質素材を用い、補助的に有機質素材を適度に配合することで、根の健全な呼吸環境と栄養保持ゾーンを同時に確保しています。

この構成は、大粒主体による高い通気性と排水性を確保しつつ、ゼオライトやココピートによって必要最小限の保水性と保肥力を付加したバランス設計となっています。さらに、素材はいずれも構造安定性が高く、長期栽培においても崩れにくいため、植え替え頻度を抑えることも可能です。

まとめ

✔️ 結論:土の粒径は、単なる「用土の質感」ではなく、植物の根の形や広がり、最終的には塊根の美しさにも直結する極めて重要な因子です。粒径の違いは根の侵入性・酸素供給・水分保持のメカニズムに深く関わり、それらが根の分枝や伸長パターンを決定づけます。

塊根植物・多肉植物を「綺麗に大きく育てる」ためには、品種ごとの根の性質に合わせて、用土の粒径構成を丁寧に設計する必要があります。そのうえで、PHI BLENDのような科学的に設計された用土を活用することは、失敗の少ないスタートを切るうえで有効な選択肢となるでしょう。

用土全般の整理はこちら