🌱 はじめに:なぜ「植え替え後の水やり」が問題になるのか?

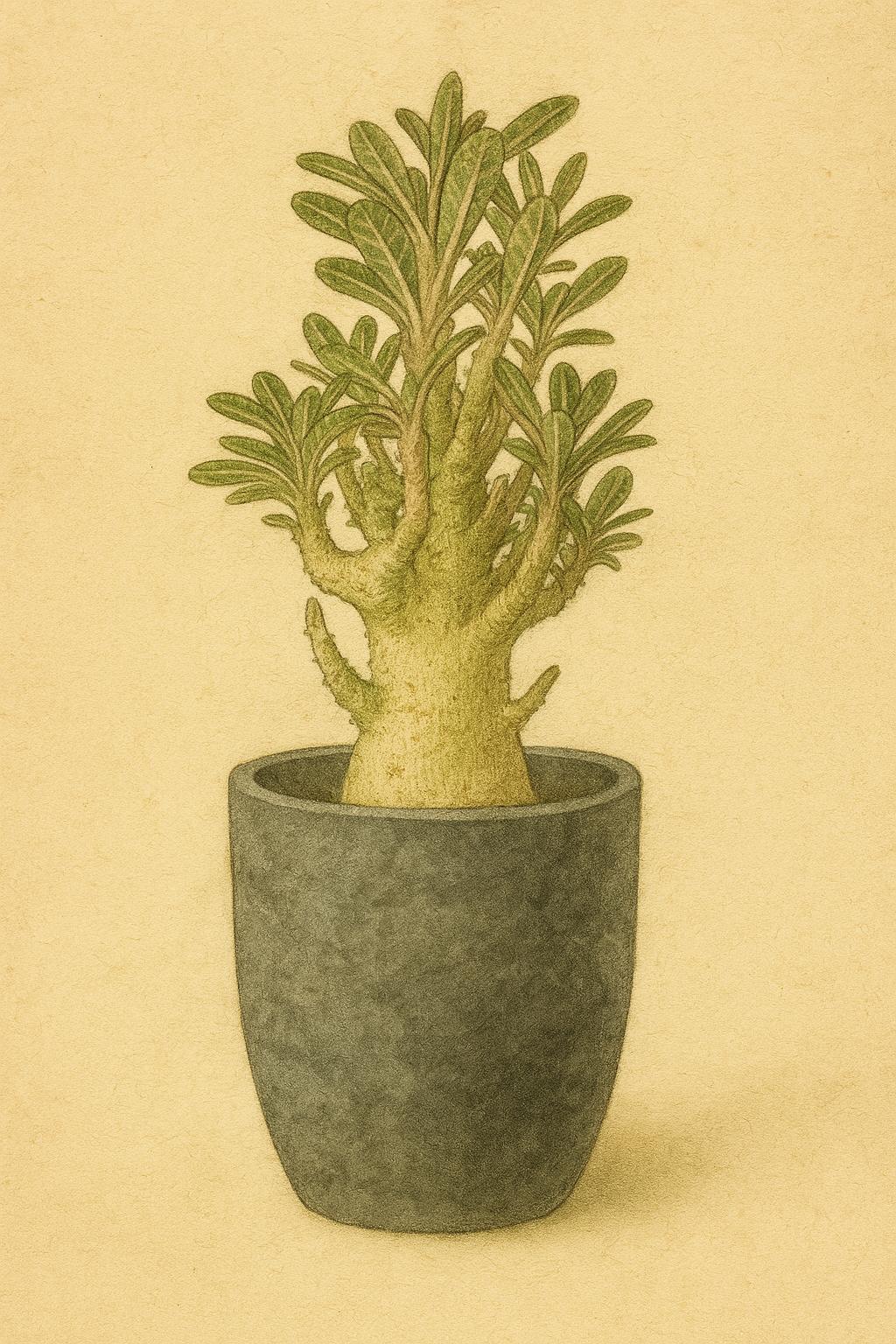

パキポディウムやアガベ、ユーフォルビア、アデニウム、ハオルチアといった塊根植物・多肉植物は、その美しいフォルムとたくましい生命力で、多くの愛好家を魅了しています。

しかし、それらの植物を室内の鉢植え環境で「綺麗に、そして大きく育てる」ためには、単なる日常管理にとどまらない“科学的な理解”が必要になります。

その中でも特に重要でありながら、誤解や経験則が先行しがちなのが、「植え替え直後の水やり」というテーマです。

多くの栽培ガイドや愛好家のノウハウでは、「植え替え後は数日~1週間水を与えない方がよい」とされていますが、なぜ水を与えてはいけないのか?という科学的な背景は、あまり語られてきませんでした。

本記事では、この「水やりを控えるべき理由」について、植物生理学・微生物生態学・植物病理学・土壌科学といった多角的な観点から徹底的に検証します。

また、具体的な属(パキポディウム、アガベ、アデニウム、ユーフォルビア、ハオルチア)ごとの対応例も紹介しながら、論理的かつ実践的な水管理術を明らかにしていきます。

専門用語には簡潔な定義を添えながら、中学生でも理解できるよう丁寧に説明していきます。

一方で、内容は中級者から研究者レベルの方にも通用する深度を目指し、査読論文や大学の技術資料などに基づく科学的根拠を随所に取り入れています。

植物は「水があればあるほど良い」という単純なものではありません。

特に根の状態が不安定なタイミングでは、水分はむしろ“毒”になりうるのです。

それでは、なぜ「水やりを控えること」が植物の生育にプラスに働くのか、その根拠を順にひも解いていきましょう。

🧪 根の傷と水分の関係:植え替え直後の生理的プロセス

植物の根は、単に水分や養分を吸収するだけの器官ではありません。根の先端部には分裂組織(メリステム)があり、常に成長と更新を繰り返しています。しかしこの精密な器官は非常に繊細であり、植え替え作業で根を崩す際に必ずと言っていいほど傷がつきます。

このような「根の傷つき」が生理的にどのような反応を引き起こすのかを理解することが、「水やりを控えるべきか否か」を考える出発点になります。

🔬 カルス形成とは?植物が自らを癒す仕組み

カルス(callus)とは、植物が傷を受けた際に形成する“肉芽状の再生組織”のことを指します。

特に根や茎が物理的に損傷したとき、細胞が急速に分裂を開始し、切断面を覆うようにコルク化した防御組織を作り出します。

このカルス形成は、単なる“かさぶた”ではなく、病原菌の侵入防止や水分の漏出抑制といった役割を担う重要な防御反応です。研究によれば、カルス形成は損傷から数時間〜数日のうちに開始され、(Ikeuchi et al., 2017)、乾燥環境で促進されることが分かっています。

反対に、湿潤な環境ではカルス組織の形成が遅れたり、未完成なまま細菌が侵入するリスクが高くなります。つまり植え替え直後の灌水は、傷口の癒合プロセスを妨げる要因となり得るのです。

🌿 オーキシンと発根ホルモンの働き

植物ホルモンのうち、オーキシン(auxin)は発根や細胞分裂を促す重要な因子です。

オーキシンは根の先端部で合成され、損傷を受けた箇所に集中的に輸送されることで、カルス形成や新たな根の発生(=再生)を誘導します(Chen et al., 2016)。

ここで注目すべきなのが、オーキシンの活性は水分環境に大きく左右されるという点です。

過湿状態では酸素不足(嫌気環境)が発生し、根の代謝が鈍るだけでなく、エチレンという阻害系ホルモンが蓄積されてしまいます。エチレンは根の伸長を妨げる作用があり、オーキシンの効果を打ち消してしまうことが知られています(Koukounaras et al., 2013)。

また、根が傷ついた際に一時的に上昇するサイトカイニン(細胞分裂を促すホルモン)は、過剰になると不定根の形成を阻害するという逆効果もあります(Ikeuchi et al., 2017)。

そのため、ホルモンバランスを安定させ、オーキシン優位の状態を保つためには、土壌を乾燥気味に保ち、根に過剰な刺激を与えないことが重要なのです。

これらの生理反応を踏まえると、「水やりを控えること」が植物の根再生を助けるという理屈は、生理学的にも完全に筋が通っているといえます。

🦠 根が水に触れることによる病原菌リスク

植え替え直後の根は、非常にデリケートな状態にあります。

物理的な損傷を受けた根の断面や細根の裂け目は、いわば“開いた傷口”のようなものであり、そこに水分が触れることは決して無害ではありません。

なぜなら、湿潤な環境は病原微生物(バクテリア・カビ・卵菌など)にとって理想的な繁殖条件であり、特に傷口からの感染リスクが飛躍的に高まるからです。

🧬 細菌・カビ・卵菌の感染メカニズム

最も典型的な例が、Erwinia属やPectobacterium属の細菌による「軟腐病(soft rot)」です。

これは多肉植物の軟らかい茎や根に浸透し、細胞を溶解させてドロドロの腐敗を引き起こすことで知られています(Ayala, 2019)。

軟腐病菌は水滴や湿った土壌中を移動しやすく、傷口から極めて容易に侵入します。

特に植え替え直後のように、カルス形成が完了していないタイミングで水を与えると、微細な切断面が細菌の“入り口”となってしまうのです。

また、土壌中のPythium属やPhytophthora属といった卵菌(oomycetes)も、根腐れや立枯れの主因となります。

これらはいわゆる「水カビ」と呼ばれるグループで、土壌が高湿度になることで一気に活性化します(Hausbeck et al., 2017)。

卵菌は遊走子(ゆうそうし)と呼ばれる運動性を持つ胞子を発生させ、水の中を泳ぐように移動して根の表面に定着し、感染します。

つまり、根に傷がある状態で水を与えると、「感染が起こるチャンスを最大化してしまう」ことになるのです。

💨 乾燥が果たす防御的役割

こうした病原菌の性質を踏まえると、植え替え直後に水を控える最大の目的は、「菌を活動させない環境を保つこと」にあります。

乾燥状態では細菌やカビ、卵菌の胞子は増殖も移動もできません。また、植物の側でもカルス形成が進み、外的侵入に対する物理的防御力が高まります。

加えて、乾燥状態は根の表面における微生物のバイオフィルム形成も阻害します。バイオフィルムとは微生物が作る保護膜のようなもので、これが形成されると除去が難しくなります。

乾燥はこのような構造の初期形成自体を抑え、「発芽させない・定着させない・侵入させない」三段階の防御を同時に果たしてくれます。

このことから、植え替え後の乾燥期間は植物自身が傷口を閉じる時間であり、かつ病原菌が行動できない「静寂の時間」でもあるといえるでしょう。

水を与えたい気持ちをぐっと抑え、数日間の「乾かし期間」を設けることは、まさに植物の自然治癒力と微生物リスク制御を両立する、理にかなった管理手法なのです。

🧫 培養土の微生物動態と植え替え初期のリスク

植え替え時には、植物だけでなく「土」も一新されるのが一般的です。

このとき使用される新しい用土は、無機質を主体としたブレンドや高温処理された滅菌済みの培養土であることが多く、見た目には清潔で安心感があります。

しかしこの“一見無菌的な環境”こそが、実は植え替え直後の根にとって最も危険な状況を生み出す可能性があります。

🦠 新しい用土の“無菌状態”がもたらす危うさ

健康な植物の根のまわり(根圏)には、常に微生物の群集が共生しています。

この中には、病原菌だけでなく拮抗菌(きっこうきん)や植物成長促進菌(PGPR)、菌根菌(きんこんきん)など、植物にとって有益な微生物も多数含まれています。

ところが、植え替えによってこの環境は一度リセットされてしまいます。

特に滅菌済みの用土では、有益菌も病原菌も存在しない“微生物空白地帯”となっており、これが外来微生物にとって格好の定着場所となるのです。

たとえば空気中や手指・鉢底などから侵入した病原菌が、競争相手のいない土壌内で一気に増殖してしまうことも珍しくありません。

これは「土壌の生物的防御力」が低下している状態であり、根が傷んでいるときには特に深刻なリスクとなります(Jiang et al., 2021)。

💧 水を控えることで微生物リスクを減らす

このような微生物リスクに対して、最も手軽で効果的な対処法が「乾燥」です。

ほとんどの細菌・カビ・卵菌は、高湿度と自由水の存在を必要とするため、土壌が乾燥していれば繁殖力を大幅に失います。

さらに、乾燥状態では根圏での微生物間の競争も起こりにくく、結果として病原菌の定着スピードを遅らせることができます。

これは、植物が根のカルス形成や発根準備を行う“準備期間”としても理想的です。

また、最近の研究では、乾燥状態で微生物は一時的に代謝活動を休止(休眠)しやすいことも分かっています(Jiang et al., 2021)。

つまり、植え替え後にしっかりと乾燥期間を設けることで、根が防御力を高める時間を稼ぎ、外部からの微生物の侵入に耐えられる状態に整えていくという理屈が成り立つのです。

土の中は目に見えませんが、そこで起こっている微生物の攻防戦は、植物の健康を大きく左右します。

だからこそ、「水を与えない」という選択は、根と微生物との健全な関係性を再構築するための、重要な時間的バッファとなるのです。

🌍 土壌物理と水分環境:呼吸・酸素・発根の関係

植物にとって「水」は不可欠な資源ですが、同時に「酸素」もまた、根の生存と成長には欠かせない要素です。

土壌の状態によって、酸素が行き届かない環境が生まれると、根の呼吸は止まり、細胞が壊死し、発根が阻害されてしまいます。

特に植え替え直後のように根が損傷している状態では、「どれだけ酸素を供給できるか」が発根の成否を左右します。

水を与えすぎてしまうと、この重要な酸素供給が根本的に遮断されてしまうのです。

💨 通気性と酸素供給が根に不可欠な理由

植物の根は、細胞内でミトコンドリアによる有酸素呼吸を行っています。

この呼吸によって、根は細胞分裂・伸長・カルス形成に必要なエネルギー(ATP)を生産しています。

ところが、土壌中の空隙がすべて水で満たされてしまうと、酸素は供給されません。

このような「過湿状態」は、根にとって酸欠状態(低酸素ストレス)を引き起こし、結果として発根が著しく遅れたり、根腐れを招いたりします。

特に多肉植物の根は組織が多肉質で内部に空気が通りにくい構造であるため、外部からの酸素供給が生死を分けるといっても過言ではありません。

🚫「水切れ」ではなく「酸素切れ」が問題になる

植え替え直後に水をたっぷり与えると、根が水分を吸えないどころか、酸素不足によって代謝すらできなくなることがあります。

このとき、植物体の地上部ではしおれが見られることがあり、初心者はこれを「水切れ」と誤解してしまいがちです。

しかし実際には、これは「酸素切れによる根の機能停止」が原因であることが少なくありません。

根が死んで水を吸えなくなっているため、葉がしおれる──という本末転倒の悪循環です。

こうした事態を防ぐためには、植え替え後の土壌を適度に乾燥気味に保ち、通気性を確保することが必要です。

土中の空気層が維持されていれば、根の先端に酸素が届きやすくなり、傷口の修復や新根の形成に必要なエネルギー産生が可能になります。

また、特に無機質主体の用土(例:PHI BLEND)は、水はけと通気性に優れているため、こうした酸素供給の安定化に貢献します。

このように、植え替え後の灌水を控えることは、水分を節約する以上に「酸素を守る」ための行為でもあるのです。

📚 実例で学ぶ:属ごとの断水期間と再開の目安

植え替え直後に水やりを控えるべき理由が理論的に理解できたとしても、実際には「いつまで水を控えればいいのか?」という実践的な疑問が残ります。

その答えは、植物の属や種によって異なります。以下では、代表的な塊根植物・多肉植物における断水の目安期間と再開のコツについて、具体的な知見を紹介します。

🌵 パキポディウム・アデニウム・ユーフォルビア

パキポディウム(Pachypodium)は、根が非常に脆く腐りやすいため、植え替え後の断水管理が極めて重要です。

一般的には7日〜10日間の完全断水が推奨されており、その後、土の表面に軽く霧吹きをする程度から潅水を再開します。根の切断が大きかった場合は、さらに断水を延ばす判断も必要です。

アデニウム(Adenium)も同様に、塊根部が柔らかく傷口からの腐敗リスクが高い植物です。

最低でも1週間、できれば10〜14日間の断水が安全とされ、傷口のカルス形成が確認できるまで水を与えるべきではありません。初回の水やりもごく少量から行い、数回に分けて様子を見ながら増量します。

ユーフォルビア(Euphorbia)の場合、茎や根から分泌される乳液(ラテックス)が自然の止血剤として機能しますが、やはり腐敗には弱く、5〜7日程度の断水が基本となります。

乾燥によって乳液が凝固し、細菌感染のリスクが大幅に減少するため、十分に乾かした後で植え込み、水はさらに2〜3日後から開始するのが理想です。

🌱 アガベ・ハオルチアの例外的対応

アガベ(Agave)は乾燥に強く、切り離した子株や根の断面がしっかりとカルス化してからであれば比較的早く発根します。

通常は5〜7日程度の乾燥期間を設けてから植え込み、さらに植え付け後2〜3日は水を与えずに管理し、その後徐々に潅水を再開します。

一方でハオルチア(Haworthia)はやや例外的な存在です。

葉に多くの水分を蓄える一方で根は細く繊細であり、長期間の乾燥に耐える力が他の多肉に比べてやや弱いという特性があります。

そのため、植え替え後は3〜5日程度の断水を経てからごく軽く潅水し、根の状態を観察しながら通常のサイクルに戻すというやや慎重な管理が求められます。

ただし、葉が膨らんでおり貯水量が十分な株については、10日程度水を控えても耐えられるケースも多く報告されています。

このように、各属の特性に応じて「水の再開タイミング」を調整することが、植え替えの成功と植物の健全な成長に直結します。

水やりの再開は、以下のようなサインを観察して行うと安全です。

- ✔️ 根の切断面が乾燥して白く硬化している

- ✔️ 土壌が完全に乾ききっている(サラサラと音がする)

- ✔️ 植物体にしおれや軟化の兆候がない

- ✔️ 新芽の動きなど、地上部に成長のサインがある

これらの判断を総合的に見極めながら、植物のリズムに合わせた潅水管理を行うことが、健全な発根と活着の鍵を握ります。

📝 まとめ:根の回復を促すための水管理術

ここまで見てきたとおり、塊根植物・多肉植物において「植え替え後の水やりを控えるべき理由」は、単なる経験則ではなく、植物生理学・病理学・微生物生態学・土壌物理学といった複数の科学的根拠に支えられた理論的かつ合理的な判断です。

植え替えによって損傷した根は、カルス形成を通じて傷口を修復し、新たな発根の準備を整えます。

この繊細なプロセスは、乾燥と酸素供給を必要とし、湿潤と低酸素に非常に弱いという特性があります。

さらに、病原菌の侵入リスクや、微生物バランスの不安定性といった外的要因も、植え替え直後の潅水によって悪化しやすく、これが根腐れや活着不良の主要因

逆にいえば、適切な断水期間を設けることで、以下のような効果が得られます。

- ✅ 傷口のカルス形成と防御構造の強化

- ✅ 発根ホルモン(オーキシン)の活性化

- ✅ 微生物リスクの一時抑制と定着の安定化

- ✅ 土壌中の酸素供給維持と呼吸代謝の促進

ただし、どれくらいの期間水を控えるかは、植物の属・環境・傷の程度によって大きく変わります。

そのため本記事では、具体的な品種ごとの対応例と判断基準も示しました。

最も重要なのは、「水を与えること」が植物への愛情であるという固定観念をいったん脇に置き、植物の生理に寄り添った“待つ勇気”を持つことです。

室内栽培で美しく健康に育てるには、過保護ではなく、科学的理解に基づく適切な管理が求められます。

植え替え後の数日間は、あえて水を与えず静かに見守る──それが、根の力を最大限に引き出すもっとも誠実なケアとなるのです。

植替え・鉢管理関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の植替え・鉢完全ガイド【決定版】

🧵 あわせて読みたい:PHI BLENDで健やかな活着を

植え替え後の根の再生を促し、病原菌や過湿のリスクを抑えながら、植物本来の生命力を引き出すためには、用土そのものの物理性と清浄性も極めて重要です。

Soul Soil Stationが開発したPHI BLENDは、室内環境で塊根植物・多肉植物を健やかに育てるために設計された用土で、無機質75%、有機質25%のバランスに基づき、通気性・構造安定性・清潔性を重視しています。

日向土、ゼオライト、パーライトといった無機素材に加え、ココチップ・ココピートなど繊維構造の有機材を組み合わせることで、植え替え直後でも根の酸素確保を助けつつ、病原リスクを抑えた“再出発にやさしい土”となっています。

植え替えの成否は「作業の一瞬」ではなく、その後数週間にわたる環境管理で決まります。

その第一歩として、根の生理と整合する用土選びにも目を向けてみてください。

🔗 製品ページはこちら:

https://soulsoilstation.co.jp/products/

水やり関連全般の整理はこちら