水耕・水苔から土耕へ——「やっと発根した株」をいつ・どう移すかを根の生理で決める

長いあいだ水耕や水苔で養生して、ようやく白い新根(発根直後の根)が伸びてきた瞬間は、とても嬉しい出来事です。ただ、そのままの環境で伸ばし続けるべきか、思い切って土に植え替えるべきかという判断は、多くの栽培者が迷う難所です。本稿はその迷いを解くために、🔬根の生理学に基づいて「いつ」「どんな段取りで」土耕へ移行するかを、家庭で実践できる手順に落とし込みます。結論を先取りして断定するのではなく、まずは水耕・水苔と土の環境差を整理し、次に時間軸と根の形の違いから、移行適期を見極める方法を組み立てていきます。

用語の最初のすり合わせ:この記事で使うキーワード

水耕根(hydro-root)=水耕や常湿の水苔内で形成された根で、表面が滑らかで半透明〜白く、環境変化に敏感なことが多い根を指します。一般に根毛(root hair)が繊弱で、空気中で乾きやすい性質を示します(Steudle, 2000)。

土耕根(soil-root)=土中で形成された根で、表皮のコルク化(スベリン沈着)や外皮(エクソデルミス)の発達により乾湿変動に比較的強い性質を示します(Evans, 2003)。

低酸素(ハイポキシア)=根の周囲の酸素が不足し、呼吸が低下する状態を指します。水に満たされた隙間では酸素の拡散が空気中より約1万倍遅いため、過湿で起こりやすくなります(Armstrong & Drew, 2002)。

再酸素化ストレス(リオキシ)=低酸素状態から急に酸素が戻る局面で発生する活性酸素(ROS)のバーストなど二次障害を指します(Considine et al., 2021)。

まず環境差を理解する:水耕・水苔と土耕は「水と酸素の配分」が逆になる

水耕や水苔では、常に水が豊富に存在し、空気は溶けた酸素のかたちで供給されます。エアレーションが十分であれば、根は低酸素を避けて生長できます。一方、土耕では水と空気が同じ隙間を奪い合うため、潅水直後は空隙が水で埋まり、酸素供給が滞りがちになります(Armstrong & Drew, 2002)。この逆転した前提の差が、移行時のつまずきの大半を説明します。水耕根は水が豊富で酸素も供される世界で鍛えられているのに対し、土耕根は乾く瞬間と濡れる瞬間が交互に来る世界に適応します。したがって、環境を変えるだけでなく、⏳時間をかけて根のタイプを“作り直す”という視点が重要になります(Yamauchi et al., 2019)。

時間軸で見るリスク:乾燥は「分〜時間」、低酸素は「数時間〜1日」で進む

移植作業で根を空気にさらすと、繊弱な水耕根の根毛は数分〜数十分の乾燥でも機能を落としやすく、細根全体の生存性は数十分〜数時間で急落することがあります(園芸・造園の実務報告に一致)。逆に、鉢に植えたあと過湿に偏ると、土中の酸素は数時間で不足域に達し、感受性の高い種では24時間前後でエネルギー破綻に近づきます(Mustroph & Albrecht, 2003; Mancuso & Marras, 2006)。低酸素を検知する仕組みはN末端則による転写因子の安定化として理解され、これは分〜時間スケールで作動します(Licausi et al., 2011)。こうした「時間で進む危険」を踏まえると、移行日は乾かさない段取りと酸欠にしない用土・潅水の両方を同時に満たすことが肝心になります。

「もう土に移してよい」と判断する4条件——家庭で見極める実用基準

次に、実際に水耕・水苔から土へ移す適期を、家庭でも判断できる観察指標に落とし込みます。これらは生理学的背景に基づく実務の経験則としてまとめています。

✅根の本数と長さ:主根・側根を合わせて2〜3本以上が明瞭に伸び、各根が2〜5 cm程度に達していることを目安にします。長さが1 cm前後だと、植え付け時の微小な乾燥・剪断に耐えられないことが多いです(North & Nobel, 1991)。

✅分岐の有無:どれか1本でも一次分岐が見られると、根系の作り直しが早く進みます。分岐がない「針のような根」だけでは、しばしば水耕根としての性質が強く、土中での再配線に時間がかかります。

✅根の質感と色:半透明のガラス質から乳白色〜クリーム色に変わり、表面がほんの少しだけマットになっていると、乾湿変動への耐性が上がってきたサインです(Evans, 2003)。

✅地上部の張り:午前の比較的涼しい時間帯(例:10時前後)に葉がしっかり張るなら、最低限の吸水ができている目安になります。終日ぐったりする場合は、もう数日水耕・水苔側で根量を増やしてから臨むと安全です。

移行の基本設計:乾かさず、窒息させず、ゆっくり“土仕様の根”に作り替える

移行の原則はシンプルです。第一に、作業中の乾燥ダメージを防ぐこと、第二に、植え付け後の低酸素を防ぐこと、第三に、数日〜数週間のスパンで土耕根への作り替えを促すことです(Armstrong & Drew, 2002; Considine et al., 2021)。

💡実務では、粗い骨格の無機主体用土で空気の通り道を確保しつつ、薄い水膜を維持して根毛を保護することが効果的です。砂漠性多肉ではアエレンキマ(通気空間)の発達が一般に限られるため、用土設計で酸素を届ける発想がとくに重要になります(Yamauchi et al., 2019)。

ステップ・バイ・ステップ移行プロトコル(水耕・水苔から土耕へ)

以下は、家庭で再現しやすい10日間の移行プロトコルです。品種差の章も参照しながら、自分の株に合わせて微調整してください。

| 日 | 操作 | ねらいと注意 |

|---|---|---|

| 前日 | 用土をあらかじめ湿らせておく(握ると固まらず、指先がしっとりする程度)。鉢と資材を準備し、作業面に霧吹きと湿ったキッチンペーパーを用意します。 | 根毛は分単位で乾くため、植穴ができたらすぐ置ける段取りにします(Licausi et al., 2011)。 |

| Day 0 | 株を水耕・水苔から出し、流水でそっと洗うか、湿ったペーパーで付着物を軽く落とします。根は決して乾かさず、都度ミストで湿らせます。鉢に置いたら周囲から用土で包み込むように充填し、仕上げに少量の定着水だけ与えます。 | 過度なじゃぶ濡れは通気を奪います。定着水は根の周囲に薄い水膜を作る程度にとどめます(Armstrong & Drew, 2002)。 |

| Day 1–3 | 半日陰+微風で維持します。表土が乾いたら、鉢の縁から少量ずつ与え、鉢底に水が滞らない量で止めます。 | 低酸素を避ける最重要期です。重さで潅水の要否を判断し、常に“重すぎない”状態を保ちます(Mustroph & Albrecht, 2003)。 |

| Day 4–7 | 明るい半日陰に移し、潅水は根域を狙った小分けを続けます。昼の葉の張りが安定してきたら、一度だけやや多めに与えて土全体を湿らせ、翌日は完全に乾くまで待ちます。 | 「一回しっかり+乾かす」のサイクルで土耕根の形成を促します(Evans, 2003)。 |

| Day 8–10 | 光量を徐々に戻し、潅水は重さと竹串で判断します。根の抵抗感(軽いタッグテスト)が出てきたら、通常管理に移行します。 | 再酸素化ストレスを避けるため、強光と過湿の同時刺激を避けます(Considine et al., 2021)。 |

水苔を外すか残すか:再湿困難(疎水化)と酸素の両立を考える

古い水苔を完全に外すか薄く残すかは、根の質と苔の状態で決めます。水苔は乾ききると再湿しにくくなる一方、厚く残すと土中で水の滞留層になって低酸素を招くことがあります(Armstrong & Drew, 2002)。苔が新しく繊維が立つなら、根を覆う“薄い包帯”のイメージで1〜2 mm程度残し、外層は通気性の高い無機主体用土で囲います。苔が劣化して黒ずみ、ぬめりがある場合は根を傷めない範囲で可能な限り取り除きます。いずれの場合も、💧最初の定着水は少量・分割にして、苔のスポンジ性に頼りすぎないことが重要です。

水耕からの移行で起こる“根の作り替え”:生理の裏づけ

水耕根は、水と酸素が十分な環境に合わせて低い抵抗で水を通す構造を優先します(Steudle, 2000)。土に移すと、繰り返す乾湿と酸素の制限の中で、表皮のコルク化や外皮のバリア、場合によっては通気空間(アエレンキマ)の形成が進みます(Evans, 2003; Yamauchi et al., 2019)。この切り替わりの数日〜数週間は、代謝的にも低酸素→再酸素化の往復が起きやすく、活性酸素の制御が鍵になります(Considine et al., 2021)。したがって、🌬️微風で通気を底上げし、🌥️過度な強光を避け、🪣潅水を小分けにするという地味なオペレーションが、根の再設計を静かに後押しします。

代表属ごとの移行指針:Agave/Pachypodium/Euphorbia

Agave(アガベ)

アガベは砂漠性のCAM植物で、降雨に合わせて側根(雨根)を一気に伸ばす「メリハリ型」の戦略を持ちます(Kirschner et al., 2021)。水耕・水苔で伸びた水耕根は、土に慣れる過程で一部が入れ替わりますが、再水和で水力伝導度が回復しやすい若い根があれば前向きに移行できます(North & Nobel, 1991)。適期は2〜3本・各2〜5 cm+分岐ありを目安にし、粗い無機骨格の用土で半日陰+微風を基本とします。過湿に弱いため、鉢皿の溜め水や腰水の長時間放置は避けます(Armstrong & Drew, 2002)。

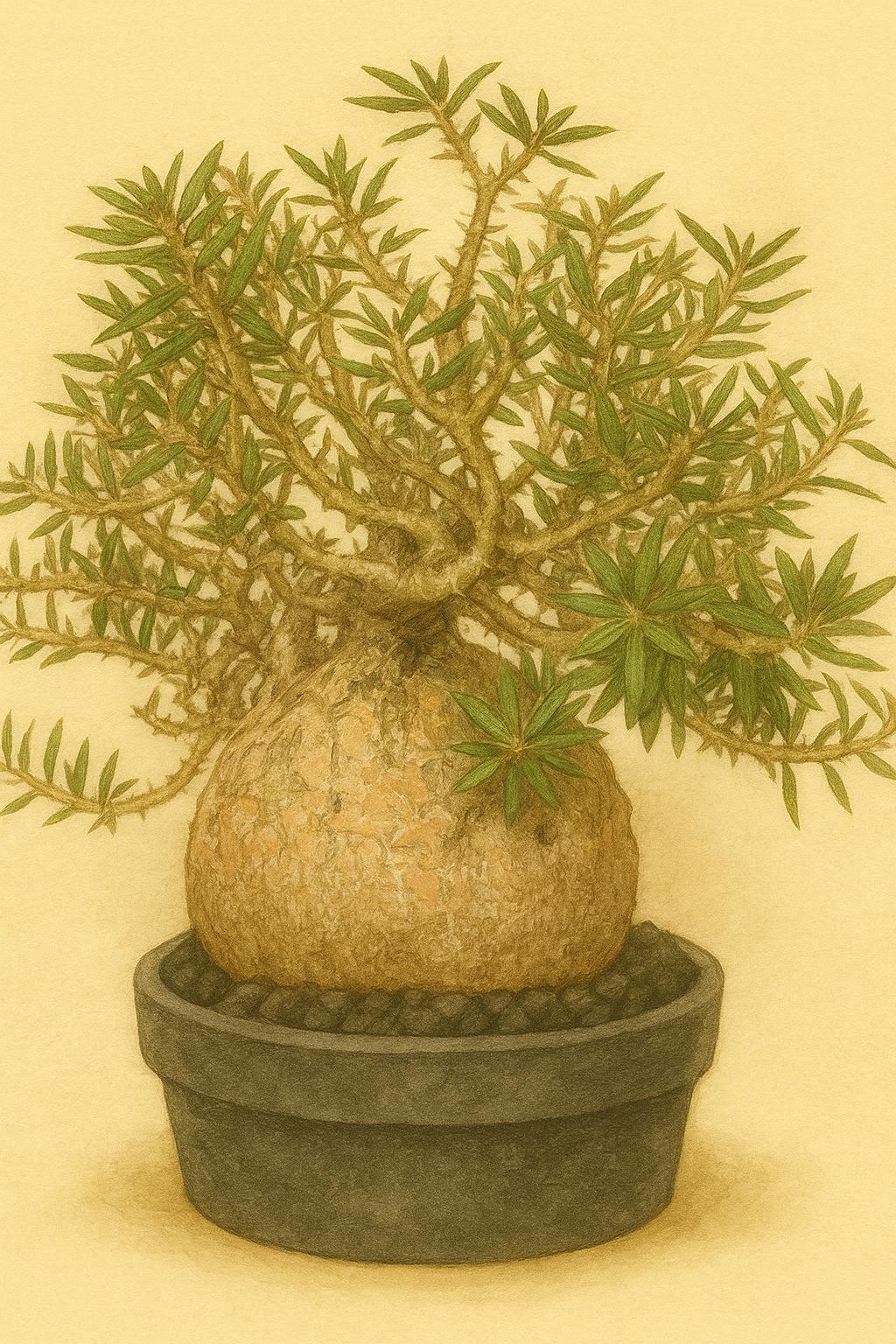

Pachypodium(パキポディウム)

パキポディウムは塊根(幹)に水を蓄えるタイプで、根の新陳代謝が速い細根に依存します。水耕根から土耕根への作り替え期間に地上部の水分需要を幹の貯水で緩和できる一方、低酸素耐性は高くないと考えられます(乾燥適応群の一般傾向)。適期はアガベより根量を多めに取り、分岐の見える根が3本以上で臨むと安全です。潅水は特に小分けを意識し、「濡らす日」と「乾かす日」をはっきり分けると根の作り替えが進みます(Evans, 2003)。

Euphorbia(ユーフォルビア)

多肉性ユーフォルビアは過湿に弱い傾向がはっきりしており、判断に迷うなら少し早めに土へ移して、乾燥寄りの管理で根の作り替えを促す選択が無難です。適期の指標はアガベと同様ですが、移行直後の強光ストレスに反応しやすい個体があるため、遮光下で10日間の順化期間を確保すると失敗が減ります(Considine et al., 2021)。

「失敗の三大パターン」と回避策

① 作業中に乾かしてしまう:根毛は分単位で機能を失うことがあり、これが初動の停滞を招きます。解決策は単純で、ミストを切らさない段取りを徹底し、植穴を先に作って置いてから詰める動作を早く行います(Licausi et al., 2011)。

② 植え付け直後に水を与えすぎる:通気が奪われ、数時間で低酸素が進みます。初日の水は定着水のみにとどめ、重さと竹串で次の潅水タイミングを決めます(Mustroph & Albrecht, 2003)。

③ 古い水苔が“滞留層”になる:厚く残すと水の逃げ道を塞ぎます。薄く包帯状に残すか、劣化が強い場合はできるだけ除去します。潅水は分割少量でスポンジ的に溜め込ませない運用に切り替えます(Armstrong & Drew, 2002)。

計測器がなくてもできる判定法:重さ・匂い・触感で管理する

⚖️重さの基準化:潅水直後の重さと、数日乾かした後の軽さを手で覚え、その中間を狙います。移行1週間は「重すぎないが軽すぎない」を意識します。

👃匂いでの早期察知:酸欠土では酸っぱい・硫黄様の匂いが出ることがあり、そう感じたら通気・水抜きの見直しサインです。

🥢竹串・割り箸法:中心部まで刺して10分後に抜き、湿り気を指で確かめます。表面が乾いていても芯が湿っているなら我慢して待つのが安全です。

✋タッグテスト:軽く株を引いて、抵抗が出てくれば新根が用土をつかみ始めた合図です。抵抗が弱いあいだは過度な潅水と強光を避けます。

用土選びの要点:通気の“骨格”と薄い水膜を両立させる

水耕・水苔からの移行初期は、「水は欲しいが、酸素も欲しい」という一見矛盾したニーズを満たす必要があります。その解決策は、粗い無機粒で空気の通り道を確保しつつ、薄い水膜を長く保てる有機繊維を適量だけ組み合わせることです。砂漠性・多肉性の根はもともとアエレンキマ依存の耐湿性が低く、物理的通気の確保が耐低酸素の第一歩になります(Yamauchi et al., 2019; Armstrong & Drew, 2002)。

この考え方に沿った配合例として、PHI BLEND(無機質75%:日向土・パーライト・ゼオライト/有機質25%:ココチップ・ココピート)があります。5 mm前後の骨格粒で通気を担保しつつ、ココ由来の繊維が根毛を覆う薄い水膜を支えます。水耕根から土耕根へと作り替える1〜2週間に、「乾かさず、窒息させない」バランスをとりやすい設計です。詳細はPHI BLEND 製品ページをご覧ください。

まとめ:適期は「根の形」と「時間」に聞き、移行は“少量・分割・微風”で進める

水耕・水苔から土耕への移行は、根のタイプを環境に合わせて作り替えるプロセスです。適期は、2〜3本・各2〜5 cm・分岐ありという実用指標と、根の色・質感・地上部の張りで見極めます。作業中は乾燥の分単位リスクを忘れず、植え付け後は低酸素の数時間リスクを避け、数日〜数週間をかけて土耕根へと誘導します。アガベは早めの切り替えと通気優先、パキポディウムは根量多め・小分け潅水、ユーフォルビアは乾燥寄りの順化が要点です。最後に、🌬️微風・💧少量分割潅水・🌥️段階的に光を戻すの三本柱を守れば、やっと出た新根を守りながら、土耕での健全な成長へスムーズに橋渡しできます。

発根・発芽関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の発根・発芽完全ガイド【決定版】

参考文献

Armstrong, W. & Drew, M. C. (2002). Root growth and metabolism under oxygen deficiency. In: Plant Roots (eds. Waisel, Eshel & Kafkafi).(水中での酸素拡散が空気の約1/10,000という物理的制約の整理)

Considine, M. J., et al. (2021). The hypoxia–reoxygenation stress in plants. Journal of Experimental Botany, 72(16), 5841–5851.(低酸素からの再酸素化で生じるROSと対処)

Evans, D. E. (2003). Aerenchyma formation. New Phytologist, 161, 35–49.(根表皮のバリア形成と通気空間の総説)

Licausi, F., Kosmacz, M., Weits, D. A., et al. (2011). Oxygen sensing in plants is mediated by an N-end rule pathway for protein destabilization. Nature, 479, 419–422.(植物の酸素センシング機構の中核)

Mancuso, S., & Marras, A. M. (2006). Adaptive response of grapevine roots to anoxia. Plant and Cell Physiology, 47(3), 401–409.(無酸素下の代謝とエネルギー維持の限界)

Mustroph, A., & Albrecht, G. (2003). Tolerance of crop plants to oxygen deficiency: fermentative activity and photosynthetic capacity under hypoxia and anoxia. Physiologia Plantarum, 117(4), 508–520.(低酸素・無酸素での時間スケール)

North, G. B., & Nobel, P. S. (1991). Changes in hydraulic conductivity and anatomy caused by drying and rewetting roots of Agave deserti. American Journal of Botany, 78(7), 906–915.(乾燥と再水和での水力伝導度の回復)

Steudle, E. (2000). Water uptake by roots: effects of the apoplastic pathway. Journal of Experimental Botany, 51(350), 1531–1542.(根の水輸送の基礎と環境応答)

Yamauchi, T., et al. (2019). Aerenchyma formation in crop roots. Frontiers in Plant Science, 10, 258/259.(根皮層でのガス空間形成と耐湿性)

注記:本文の時間・長さの指標は、温度・光・風・個体差で広く変動します。家庭で再現する際は、本稿のレンジを安全側に解釈し、重さ・竹串・葉の張り・匂いといった非破壊の観察を組み合わせて判断してください。