要約(結論)💡:冬の室内は「乾燥×静電気×ハダニ」を同時に見る

冬の室内栽培では、暖房による低湿度(相対湿度40%未満)が続くと静電気が発生しやすく、帯電した微細なホコリが葉に付着します。このホコリは光を遮り、気孔のはたらきを鈍らせ、ハダニの足場にもなります(Thompson, 1984)。一方で湿度を上げすぎると夜間の結露・病害リスクが高まります。したがって相対湿度40〜60%を基本目標に、微風(ごく弱い気流)と短時間の換気を組み合わせ、葉面清掃と用土水分の「極端なゼロ化」を避ける運用が要点です(NASA-STD-8739.7 推奨域;Proctor, 2011)。品種差として、アガベなどCAM型は夜間の過乾燥に弱く、パキポディウムやユーフォルビアは休眠期でも完全乾燥を避けると安定します(Males & Griffiths, 2017;Horn et al., 2014)。

導入:乾燥が引き起こす「連鎖」を断ち切る🌬️

冬の室内は暖房で温度が上がる一方、空気は乾き、葉の周りの空気層(境界層:葉のごく近くで滞留する薄い空気の層)も厚くなりやすくなります。乾燥は静電気(帯電)を助長し、帯電したホコリが葉に付きやすくします。ホコリが積もった葉は光を取り込みにくく、微細孔である気孔(きこう:ガス交換の開口部)が目詰まりを起こし、光合成や蒸散が鈍化します(Thompson, 1984)。乾燥は同時にハダニ(Tetranychus urticaeなど)の増殖速度を上げ、被害の進行を早めます(Varenhorst et al., 2021)。本稿では、「湿度」「風(気流)」「清掃」そして「用土水分」という四つのハンドルで、この連鎖を断つ実装指針を示します。

乾燥→帯電→ホコリ→光合成低下…の物理学と生理学🔌

静電気はなぜ起きる?

乾燥空気では、物体表面の表面抵抗率(電気が逃げにくさ)が上がり、摩擦や剥離で帯びた電荷が逃げにくくなります。工学分野の静電気管理では、相対湿度が上がるほど表面抵抗が指数関数的に下がり、帯電が抑えられることが示され、相対湿度40〜60%が推奨帯として広く採用されています(Proctor, 2011)。園芸環境でも同様に、過度の低湿度は帯電しやすく、ホコリ吸着を助長します。

ホコリは葉に何をする?

葉面に堆積した粉じんは、遮光(光をさえぎる)と気孔の物理的閉塞を生み、光合成速度を低下させます。古典研究ですが、薄い粉じんでも光合成が有意に低下することが報告されています(Thompson, 1984)。近年の研究でも、粉体付着が最大光合成速度(PNmax)を低下させる例が示され、実務上は「葉を清潔に保つ」ことがシンプルかつ効果的な生育改善策になります(Li et al., 2021)。

低湿度がハダニを加速させる仕組み🕷️

乾燥が有利になる生態

ハダニ類は温暖・乾燥条件で世代時間が短縮し、短期間で個体数が急増します。乾燥下ではハダニを抑える微生物(病原性糸状菌など)が働きにくく、天敵圧が弱まることも増殖を後押しします(Varenhorst et al., 2021)。一方で高湿が長時間続くと病原菌の活性が高まり、ハダニ集団が崩壊する現象も報告されていますが、室内栽培で常時高湿(85〜90%以上)を維持するのは現実的ではありません(MSU Extension, 2007)。

「湿度は上げればよい」ではない理由

乾燥を嫌うからといって過湿に振ると、夜間の結露(表面温度が露点を下回り水滴化)や葉面滞水を招き、灰色かび病などの病害のリスクが上がります。よって過乾燥も過湿も避ける中庸が大切で、後述の40〜60%RHを基本帯としたうえで、夜間の温湿度推移を設計します。

設計指針①:湿度40〜60%を「軸」にする💧

目標帯と運用のコツ

静電気抑制と葉面衛生、病害抑制の折り合いから、まずは相対湿度40〜60%を基本帯とします(Proctor, 2011)。40%未満が続くなら加湿器や水トレー、植物のグルーピング(群植)で局所湿度を底上げします。60%を超えがちな部屋では、夜間の短時間換気と微風で結露を回避します。日中は光合成を安定させるため、午前中に湿度を立ち上げ、夜は上がりすぎを抑える日周リズムを意識します。

| 時間帯 | 目安湿度 | ポイント |

|---|---|---|

| 日中(点灯/採光時) | 45〜55% | 静電気とホコリを抑えつつ光合成を安定🟢 |

| 夜間(就寝前) | 40〜50% | 過湿を避け、微風+短時間換気で結露予防🟦 |

設計指針②:微風と換気で「ムラ」を消す🌀

ごく弱い気流が効く理由

微風(0.1〜0.5m/s程度)は、葉面の境界層を薄くし、局所的な過湿・過乾をならします。空気が動くと帯電粒子やホコリが滞留しにくく、葉に落ちても再飛散しやすくなります。サーキュレーターは直風を植物に当てず、壁や天井に当てて部屋全体に回すと短絡風(行って帰るだけの偏流)を避けられます。就寝前の5〜10分換気は、夜間の湿度上振れを抑え、翌朝のべたつきを防ぐ小さな工夫です。

設計指針③:葉面を清潔に保つ(ホコリ×ダニ対策の交点)🧴

「汚れた葉」を見逃さない

葉のくすみや照りの低下は粉じん付着のサインです。柔らかい布でのドライ拭き→軽い霧吹き→乾いた布で仕上げの順で、ワックス質(ブルーム)のある葉は擦りすぎないようにします。トゲや微毛のある種は柔らかい刷毛やブロワーを使うと安全です。清掃は光合成効率を上げるだけでなく、葉裏のハダニの足場を崩し、卵・幼虫の物理除去にも寄与します(Thompson, 1984;Li et al., 2021)。

設計指針④:用土の「極端なゼロ乾燥」を避ける🪴

疎水化と帯電のダブルパンチを防ぐ

用土が長く完全乾燥すると、有機成分が疎水化(はっ水化)し、潅水しても水を弾いて鉢底へ抜ける現象が起きやすくなります。水が染み込まないと帯電粉じんも舞い、乾燥→帯電→ホコリ堆積のループを助長します。冬は生育が緩むため潅水は控えめでよいものの、ゼロに近い乾きまで放置せず、鉢心までわずかに水分が残るサイクルへ調整します。通気と保水の両立は、無機:有機をおよそ3:1に配した配合で得やすいとされます(Shamshiri et al., 2018)。

品種差への落とし込み🌱

アガベ(CAM型):夜間の過乾燥に敏感

アガベなどCAM型(夜に気孔を開いてCO₂を取り込む代謝)は、夜のVPDが高すぎると気孔が閉じ、夜間同化が鈍りがちです。目標は夜にRH 50〜65%程度、微風で結露は回避しつつ、過乾な空気を避ける運用が有効です(Males & Griffiths, 2017)。

パキポディウム:休眠期も「完全乾燥」は避ける

パキポディウムは落葉・休眠の間は蒸散が少ない一方、幹・根の萎縮を避けるために、完全乾燥の長期継続は避けます。軽い霧吹きやごく少量の潅水でシワを予防し、発根初期は特に穏やかな湿度(夜間RH 55〜60%目安)から立ち上げると安定します(CAM系統のレビューを踏まえた運用;Males & Griffiths, 2017)。

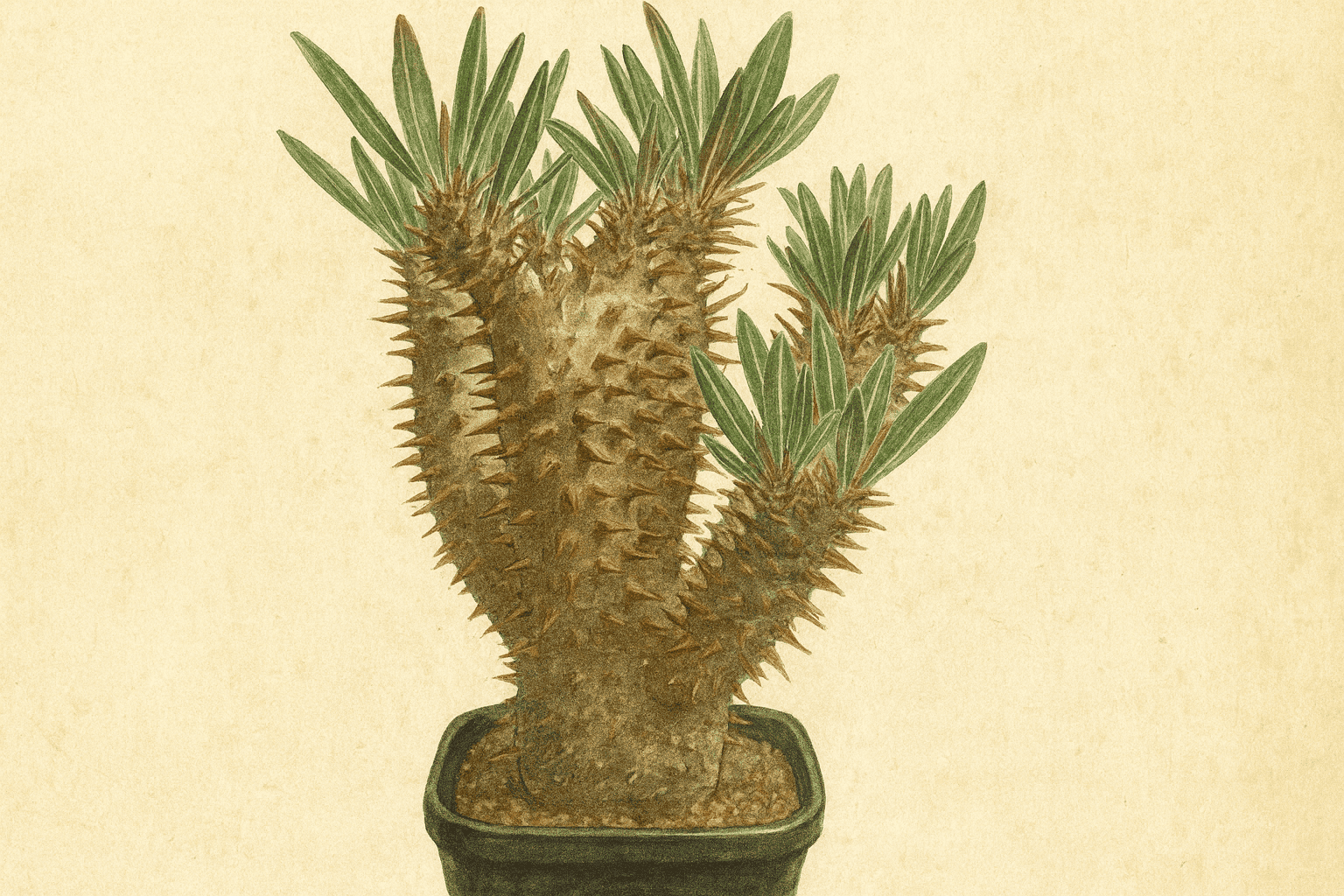

ユーフォルビア:多様な代謝型に合わせる

ユーフォルビアはCAM・C4・中間型など代謝が多様です(Horn et al., 2014)。柱状の多肉茎タイプはCAM傾向が強く、アガベに準じて夜間の過乾燥を避けます。葉状・草姿の種は日中の気孔活動が主体のため、日中の過乾・過熱を避け、夜は結露しない範囲でやや高めの湿度に寄せると落ち着きます。

実装チェックリスト(最小限)🛠️

- 湿度計を株と同じ高さに置き、40〜60%の帯に入っているか毎日確認する。

- サーキュレーターは壁や天井に当てる向きで、ごく弱い風を常時回す。

- 就寝前に5〜10分換気し、夜間の湿度上振れと結露を抑える。

- 葉は週1回を目安に拭き上げ(ブルームは擦らない)。

- 用土は完全ゼロ乾燥を避け、冬用の水分サイクルへ微調整する。

ケース別トラブルと対処例🧭

ケース1:湿度35%前後で葉がくすむ・静電気が起きる

加湿器を低出力で常時運転し、群植と水トレーで局所湿度を底上げ。サーキュレーターを併用してミスト滞留を避け、夜は短時間換気。葉は清掃ルーティンを設定。

ケース2:湿度60%超で夜に窓や鉢が結露する

就寝前の換気と微風を強化し、加湿器はタイマーで日没後に出力を落とす。鉢周りを壁から離し、冷たい面での露点到達を避ける。

ケース3:ハダニが点在、再発を繰り返す

隔離→葉裏の物理除去(濡れ布/シャワー)→乾かしながら微風→環境湿度を40〜55%に維持。発生源のホコリ対策を徹底し、再発期(乾燥・高温・停滞気流)を作らない。

用土設計と冬の安定性:通気×保水×構造🧱

冬は成長が緩むため給水も緩やかになります。ここで効くのが無機質:有機質=約3:1の配合です。無機(例:日向土・パーライト・ゼオライト)の通気・排水と、有機(例:ココチップ・ココピート)の緩やかな保水を両立し、完全乾燥による疎水化や過湿の停滞を避けます(Shamshiri et al., 2018)。用土の「設計」と「環境制御(湿度・風・換気)」がかみ合うことで、冬の乾燥由来トラブルは大きく減らせます。

まとめ:四つのハンドルで「冬の乾燥連鎖」を断つ✅

①湿度40〜60%を軸に(日中は45〜55%、夜は40〜50%目安)、②微風+短時間換気でムラと結露を抑え、③葉面清掃でホコリとダニの足場を断ち、④用土の極端なゼロ乾燥を避ける。この四つを淡々と回せば、帯電・ホコリ・ダニの連鎖は切れ、冬の室内でも塊根・多肉は健やかに育ちます。

風・湿度管理関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の風・湿度完全ガイド【決定版】

参考文献

Thompson, J. R., et al. (1984). The effect of dust on photosynthesis and its significance for roadside plants. Environmental Pollution, 34, 171–190.

Li, L., et al. (2021). Similar effects as shade tolerance induced by dust deposition on leaves. Forestry Research, 1, 9.

Proctor, M. A. (2011). ESD Prevention for GSFC Hardware. NASA NEPP White Paper(NASA-STD-8739.7 の湿度推奨域40–60%を含む)。

Varenhorst, A., et al. (2021). Dry Conditions Are Ideal for Spider Mite Activity. SDSU Extension.

MSU Extension (2007). Spider mite control. Michigan State University Extension.

Males, J., & Griffiths, H. (2017). Stomatal biology of CAM plants. Plant Physiology, 174, 550–560.

Horn, J. W., et al. (2014). Phylogenetics and photosynthetic pathway evolution in Euphorbia. Evolution, 68, 3485–3504.

Shamshiri, R. R., et al. (2018). Advances in greenhouse automation and controlled environment agriculture: A transition to plant factories and urban agriculture. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 11(1), 1–22.

PHI BLENDのご案内

冬の乾燥期にも通気と適度な保水のバランスを取りやすい配合として、無機質75%・有機質25%(日向土・パーライト・ゼオライト/ココチップ・ココピート)の培養土をご用意しています。PHI BLEND 製品ページをご覧ください。