💡サマリー

室内棚で多肉・塊根植物を健やかに育てるには、換気回数(ACH:1時間あたりの空気交換回数)を確保し、室内のCO₂濃度を外気並み(おおむね400ppm前後)から大きく下げないことが重要です。強光下では葉の周囲でCO₂が急減しやすく、送風で葉面の「境界層」を薄くしつつ、1〜2時間に1回以上の全開換気を目安にすると光合成が安定します(Taiz & Zeiger, 2015; Poudel & Dunn, 2023)。CAM植物(例:アガベ)は夜間に気孔が開くため、就寝前の短時間換気などで夜のCO₂を補って成長を後押しできます(Nobel, 2009)。換気は同時に湿度過多と病害を抑え、根圏の好気環境を保つ助けになるため、通風・温湿度・用土の通気性を一体で最適化することが要点です(Ward Gauthier & Pfeufer, 2016; Gliński & Stępniewski, 1985)。

🌿導入:なぜ「換気回数」と「CO₂」が室内栽培の核心なのか

室内では外気との入れ替えが限られ、光が当たると植物は周囲のCO₂濃度を急速に消費します。葉のすぐ外側には空気が滞留しやすい薄い層(境界層)があり、これが厚いとCO₂の供給が追いつきません(Nobel, 2009)。このため、同じ照度でも換気と送風の設計次第で光合成速度が大きく変わるという現象が起きます。さらに高湿度・停滞空気は病原菌や土壌の嫌気化を招くため、CO₂管理と換気は「光合成」と「衛生」を同時に律する基盤となります(Ward Gauthier & Pfeufer, 2016; Gliński & Stępniewski, 1985)。

📈CO₂と光合成の基礎:しきい値と代謝型の違い

CO₂濃度の目安と補償点

一般に外気のCO₂濃度は約400ppm前後です。多くのC₃植物(光合成の最も一般的な型で、日中にCO₂を取り込む植物)では補償点(光合成によるCO₂固定量と呼吸による放出量が釣り合う濃度)がおおむね40〜60ppmの範囲にあり、これに近づくほど純同化量がゼロに近づきます(Taiz & Zeiger, 2015)。300ppm近辺まで低下すると多くの種で光合成速度の顕著な低下が観察され、強光条件ほどその影響が大きくなります(Lambers, Chapin & Pons, 2008)。

代謝型(C₃/C₄/CAM)の違いと室内運用

C₃植物は昼にCO₂を取り込み、CO₂低下の影響を受けやすい一方、CAM植物は夜に気孔を開いてCO₂を取り込む特性があります(Nobel, 2009)。多肉・塊根ではCAMまたはCAM傾向を持つ種が多く、夜間のCO₂確保が成長の鍵になります。特に長時間密閉された寝室などでは夜間にCO₂が枯渇しやすいため、就寝前の短時間換気や弱い連続換気が有効です(Nobel, 2009)。

💨換気回数(ACH)の考え方と実装:自然換気を主軸に

換気回数(ACH)は「その空間の空気が1時間に何回入れ替わるか」を表す指標です。居住空間では0.5回/時前後が一般的な基準ですが、光合成でCO₂を消費する栽培棚では、1〜2回/時以上を目安にするとCO₂低下を抑えやすくなります(Poudel & Dunn, 2023; Lambers, Chapin & Pons, 2008)。送風で葉面の境界層を薄くしながら、短時間の全開換気を1〜2時間に1回以上組み込むと、CO₂補給と湿気の排出を同時に達成できます(Nobel, 2009; Ward Gauthier & Pfeufer, 2016)。

| 運用条件 | CO₂維持の実務目安 | 根拠の要点 |

|---|---|---|

| 中〜高照度(LEDや窓際) | 毎時1〜2回の全開換気+常時送風 | 強光下はCO₂消費が速く境界層影響が大きい(Nobel, 2009) |

| 低〜中照度(居室照明中心) | 2〜3時間に1回の全開換気+時々送風 | CO₂消費が緩やかでも滞留で局所不足が生じる(Lambers ほか, 2008) |

| 夜間にCAMが優勢(アガベ等) | 就寝前数分の全開換気、微弱連続換気があると理想 | 夜にCO₂需要が高まる(Nobel, 2009) |

送風・配置の基本

扇風機やサーキュレーターで「葉がわずかに揺れる程度」の気流を作ると、葉面の境界層が薄くなりCO₂と水蒸気の交換が円滑になります(Nobel, 2009)。棚の上下循環を意識して上→下へ空気が巡る経路を作ると、棚間の濃度ムラを抑えられます。鉢を壁際に密集させず、鉢と鉢の間に指1本分以上のすき間を確保すると空気が通り、乾きも安定します(Ward Gauthier & Pfeufer, 2016)。

💧湿度・温度・VPD:換気がもたらす副次効果

蒸散は根から吸い上げた水が葉から出ていく過程で、気孔の開閉と空気状態に依存します。過湿・停滞空気では葉面が冷えて結露し、カビ病の発生リスクが高まります。施設園芸では日中の相対湿度70%以下を一つの目安として、換気と送風で結露を避けます(Ward Gauthier & Pfeufer, 2016)。同時に、VPD(蒸気圧差)を適度(多肉では概ね0.8〜1.5kPaが安定域)に保つと、過度の水分ストレスや気孔閉鎖を防げます(Nobel, 2009)。換気は湿気の排出と温度調整に直結するため、CO₂管理と不可分です。

🦠土壌の嫌気化と微生物:空気が「根」を助ける仕組み

根と多くの土壌微生物は好気的に呼吸します。空気が滞り過湿になると土は酸素が不足して嫌気化し、根腐れや有害物質(硫化物など)の蓄積を助長します(Gliński & Stępniewski, 1985)。一方、根圏に空気を届けると根の伸長が促進され、有益微生物の多様性が高まることが示されています(Liang ほか, 2024)。室内では「上からの換気+棚内の送風+通気性の良い用土」の三位一体で、根圏まで空気が行き渡るように設計すると効果が最大化します。

🌙🌞季節と時間帯で最適化:実務シナリオ

夏(高温期)

強光と高温で光合成速度が上がり、CO₂需要も増えます。朝夕の涼しい時間帯に短時間の全開換気を1〜2回/時組み込み、日中は送風で境界層を薄く保ちます。屋内が湿りやすい日は、換気→除湿→送風の順で安定させます(Ward Gauthier & Pfeufer, 2016)。

冬(低温期)

長時間の密閉は湿気とCO₂不足を同時に招きます。日中の暖かい時間に数分の全開換気でCO₂と乾いた外気を取り込み、その後に加温・加湿で適温に戻します。CAMが多い場合は就寝前の短時間換気を入れて夜のCO₂を補います(Nobel, 2009)。

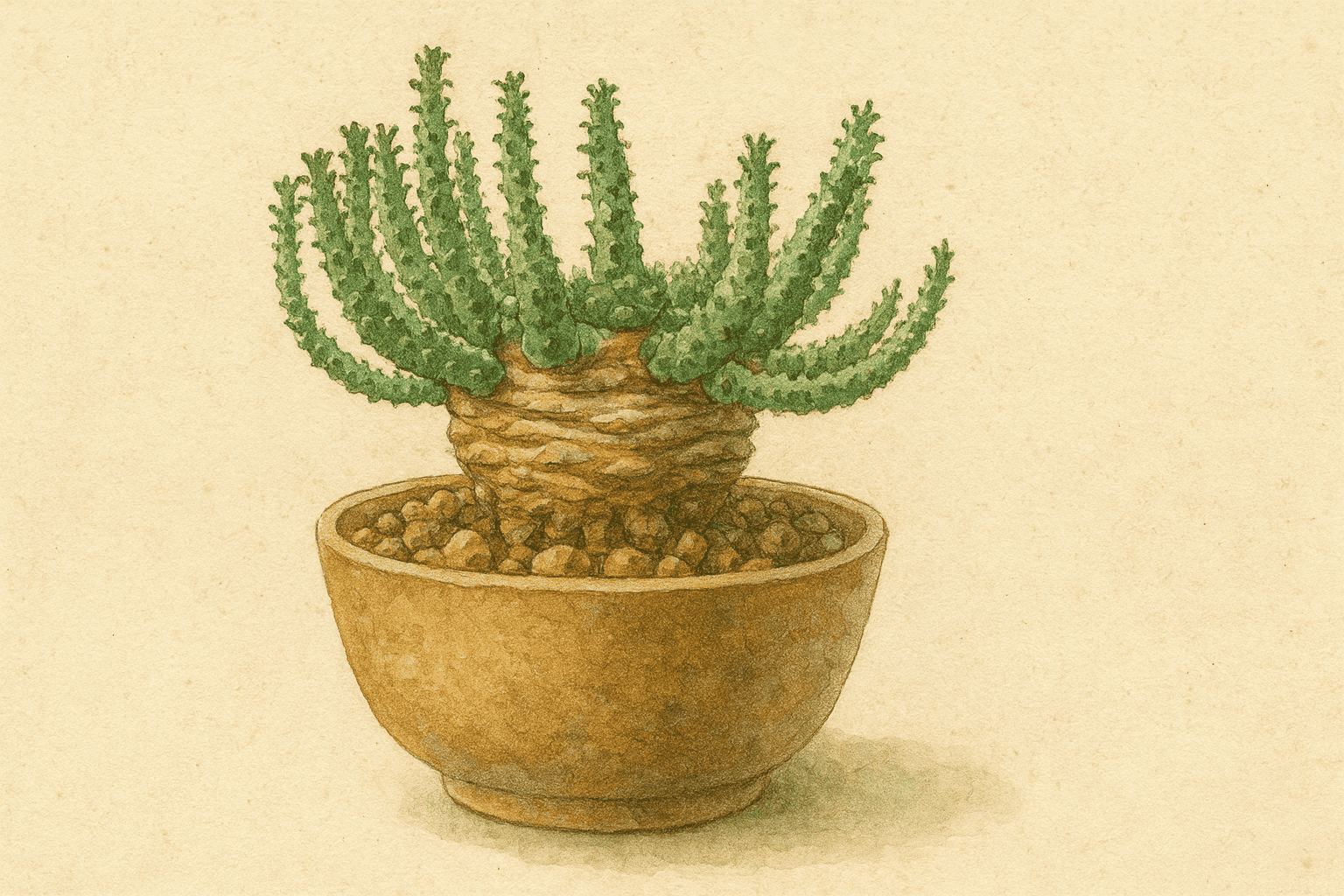

🪴代表属の運用ポイント(アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア)

| 属 | CO₂と換気の要点 | 温湿度・送風の要点 |

|---|---|---|

| アガベ(多くがCAM) | 夜にCO₂需要が高い。就寝前換気や微弱連続換気が効く(Nobel, 2009)。 | 強光に耐えるが過湿は苦手。葉がわずかに揺れる送風で結露を抑える(Ward Gauthier & Pfeufer, 2016)。 |

| パキポディウム(CAM傾向/C₃併用例あり) | 成長期の日中はCO₂消費が大きい。午後にも換気を差し込み、夕方は夜の準備換気を行う(Taiz & Zeiger, 2015)。 | 高温期はVPDを確保。通風で徒長を抑え、潅水後は乾きやすい気流を作る(Nobel, 2009)。 |

| ユーフォルビア(多肉性の種が多い) | 種により代謝型や耐湿性が異なる。CO₂不足と過湿の同時回避を意識する(Lambers ほか, 2008)。 | 蒸し暑さに弱い種では除湿と送風を優先。日中RH70%以下を一つの目安に保つ(Ward Gauthier & Pfeufer, 2016)。 |

🔁計測とフィードバック:過不足の可視化

CO₂は可視化して初めて運用が安定します。簡易CO₂モニターで400ppm付近を維持できているかを確認し、照明点灯直後や灌水直後、就寝前後など変化が大きいタイミングで記録すると改善点が見えてきます(Poudel & Dunn, 2023)。相対湿度と温度からVPDを算出し、送風と換気の入れ方を微調整すると、蒸散と同化のバランスが整います(Nobel, 2009)。

🧪用土との相乗効果:通気性を味方に

換気で空気を整えても、用土が密で水が滞れば根は酸欠に陥ります。物理性に優れる基質(軽石・日向土・パーライト・ゼオライト等)を主体にすると空気相が確保され、根の呼吸と微生物代謝が安定します(Gliński & Stępniewski, 1985)。通気性の良い配合に少量の有機成分を組み合わせると、有益微生物の住処と栄養が確保され、換気の効果を根圏まで確実に伝えられます(Liang ほか, 2024)。

✅まとめ:室内の新鮮空気を保つ運用フレーム

強光時のCO₂低下と過湿の同時管理が、室内棚栽培の要点です。1〜2時間に1回以上の全開換気+常時または間欠送風を基軸に、夜間はCAMへの配慮として就寝前換気を入れます。日中はRH70%以下と適正VPDを目安にして病害を抑え、通気性のよい用土で根圏の好気環境を維持します。これらを組み合わせると、アガベ・パキポディウム・ユーフォルビアなど多様な多肉・塊根植物をより美しく大きく育てられます(Taiz & Zeiger, 2015; Nobel, 2009; Ward Gauthier & Pfeufer, 2016; Poudel & Dunn, 2023)。

風・湿度管理関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の風・湿度完全ガイド【決定版】

🧺製品のご案内

通気性と保水性のバランスに優れた培養土として、PHI BLENDをご紹介します。構成は無機質75%(日向土・パーライト・ゼオライト)+有機質25%(ココチップ・ココピート)で、換気・送風と組み合わせることで根圏まで新鮮な空気を行き渡らせやすくなります。詳細は製品ページをご覧ください。

📚参考文献

- Gliński, J., & Stępniewski, W. (1985). Soil Aeration and Its Role for Plants. CRC Press.

- Lambers, H., Chapin III, F. S., & Pons, T. L. (2008). Plant Physiological Ecology (2nd ed.). Springer.

- Liang, H., et al. (2024). Rhizosphere ventilation effects on root development and bacterial diversity of peanut in compacted soil. Plants, 13(6), 790.

- Nobel, P. S. (2009). Physicochemical and Environmental Plant Physiology (4th ed.). Academic Press.

- Poudel, M., & Dunn, B. (2023). Greenhouse Carbon Dioxide Supplementation (HLA-6723). Oklahoma State University Extension.

- Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., & Murphy, A. (2015). Plant Physiology and Development (6th ed.). Sinauer Associates.

- Ward Gauthier, N., & Pfeufer, E. E. (2016). Managing Greenhouse & High Tunnel Environmental Conditions to Reduce Plant Diseases (PPFS-GH-1). University of Kentucky Cooperative Extension.

- 厚生労働省 (2020). 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法.