はじめに:風は「見えない肥料」

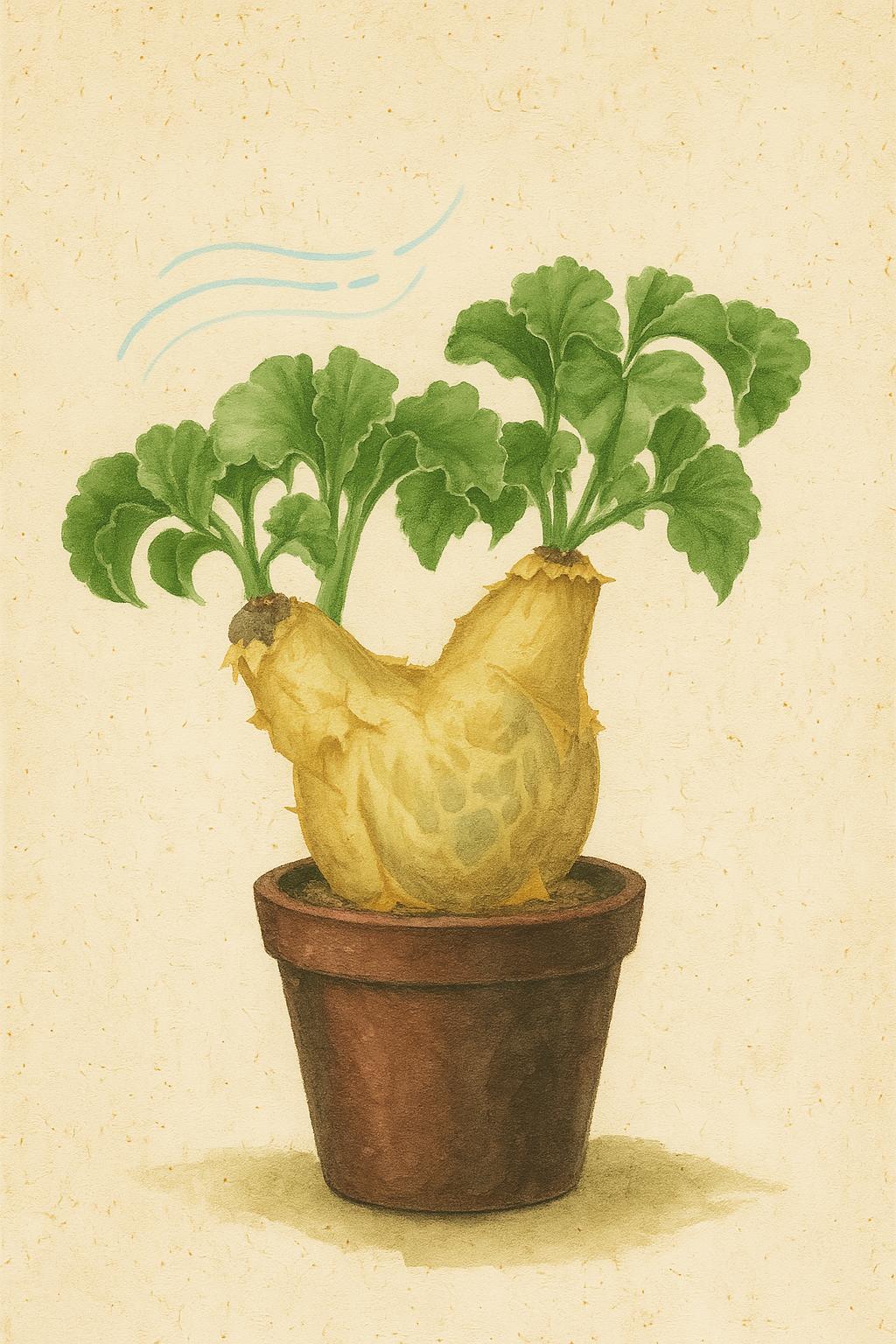

私たちはしばしば、植物の生育にとって「光・水・肥料」が重要だと考えがちですが、実はもうひとつ見落としがちな要素があります。それが「風(空気の流れ)」です。特にアガベやパキポディウム、ユーフォルビアなどの塊根植物・多肉植物は、乾燥地帯原産であり、風通しのよい環境に適応して進化してきました。本記事では、植物生理学・土壌学・病理学の観点から『風』の重要性を科学的に検証し、室内での管理方法まで丁寧に解説します。

風が植物の生理機能に与える影響

1. 気孔の開閉と光合成効率

植物の葉には「気孔(きこう)」と呼ばれる小さな孔があります。ここからCO2を取り込み、酸素や水蒸気を排出します。このガス交換は光合成や蒸散に不可欠です。風があると、葉の表面に停滞する湿った空気(境界層)を取り除き、気孔周辺の空気が新鮮なものに入れ替わります(Koukounaras et al., 2013)。その結果、気孔が開きやすくなり、CO2の取り込み量が増加。光合成が活発になります。

2. 蒸散の促進と葉温の調節

風によって葉の周囲の水蒸気が拡散されると、蒸散(じょうさん:葉から水分が蒸発する現象)が促進されます。これは植物の体温調節にも役立ちます。蒸散による「気化熱」が葉の温度を下げ、暑さによるダメージを防ぐのです。特に夏季や直射日光下では、風による冷却効果が葉焼け防止に直結します(PMC5030302)。

3. CO2供給の円滑化

無風環境では、光合成によって植物自身が放出した酸素が葉周囲に滞留し、CO2が不足しやすくなります。風があることでCO2が継続的に補充され、光合成の材料が安定的に供給されるため、成長が促進されます。

通風がもたらす病害・根腐れ予防の科学的メカニズム

1. 湿度抑制と病原菌の制御

風があることで空気中の湿気が飛ばされ、葉や鉢土の表面が早く乾きます。これにより、カビ菌や細菌の発芽・定着が防がれます。特に灰色かび(Botrytis)や軟腐病は、高湿度下での結露を好むため、通風は病害予防に効果的です(umass.edu)。

2. 病原体の拡散・希釈効果

無風環境では、胞子や菌が植物表面や鉢土に停滞し、感染リスクが高まります。風があれば、それらが拡散・排出され、密度が下がることで感染の確率が大きく減少します(apego.jp)。

3. 根腐れ防止と土壌環境の改善

通風により土壌表面が乾きやすくなり、さらにわずかに土中の空気も入れ替わります。これにより根の呼吸に必要な酸素が供給され、嫌気的な病原菌の繁殖が抑制されます(maff.go.jp)。

無風環境で生じる3つのリスク

1. 生理機能の低下

ガス交換や蒸散が滞ると、光合成や呼吸に必要なCO2・酸素の供給が阻害されます。結果として成長が遅れ、場合によっては停止します(maff.go.jp)。

2. 徒長と形態異常

風による揺れという機械的刺激がないと、植物は茎や幹を強化せずに徒長(不自然に伸びて軟弱になる現象)します。特に日照が弱い室内ではこの傾向が顕著です。

3. 病害の多発

空気が停滞して湿度が高い状態が続くと、結露や水滴が発生し、カビや細菌が繁殖しやすくなります。無風状態は「病気の温床」となります。

室内栽培における風の設計と実践

1. 適度な風速:0.1〜0.5 m/sの微風

植物が自然に感じる程度の微風で十分です。人間が「風を感じる」レベルの強さは必要ありません。気流があるかどうかは、鉢の上に軽くティッシュを置いてみるとわかります。

2. サーキュレーターと配置方法

直接風を当てるのではなく、壁や天井に向けて風を反射させることで、室内全体に優しい気流を循環させます。首振り機能を活用して風向きを変化させましょう。

3. タイマー運転と時間帯管理

夜間や湿度の高い時間帯に重点的に風を送ることで、結露を防ぎ病害を抑制できます。日中は適度に、夕方から朝にかけては重点的に稼働させるのが理想です。

4. 他の要素との統合管理

風だけでなく、光・温度・水やり・用土といった環境要素すべてをバランス良く整える必要があります。鉢の間隔をあける、水はけのよい培養土を使う、夜までに表面が乾くよう朝に水やりするなど、基本の管理もあわせて行いましょう。

品種ごとの風に対する感受性の違い

当然品種や原産地によって風に対する感受性は異なります。以下、ほんの一例ですが、原産地の風状況を記載します。

| 品種 | 原産地と適応 | 風の管理のポイント |

|---|---|---|

| アガベ・オテロイ | 乾燥地の岩場/風通し良い環境に適応 | 結露に非常に弱いため夜間送風が必須 |

| パキポディウム・グラキリス | マダガスカルの高原地帯/昼夜の寒暖差と風 | 夏季の高温時に風による冷却が重要 |

| ユーフォルビア・ホリダ | 南アフリカの乾燥地帯/日射と風を好む | 蒸散が多くなる夏場は通風と水分管理の両立が重要 |

まとめ:風の力で美しく育てる

風は、光や水と同様に、植物にとって不可欠な成長要因です。特に塊根植物・多肉植物のような原産地環境に依存する種にとっては、「空気の動き」こそが生育の鍵を握っています。

室内でも風環境を設計し、「風を育てる」ことができれば、植物はより自然に近い姿で健康に育ち、美しさを最大限に引き出せるでしょう。

風・湿度管理関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の風・湿度完全ガイド【決定版】

通風と相性の良い培養土:PHI BLENDのご紹介

適切な風とともに、排水性・通気性・構造安定性に優れた用土を選ぶことも非常に重要です。PHI BLENDは、無機質75%・有機質25%で構成されたプレミアムブレンド土壌です。日向土・パーライト・ゼオライト・ココチップ・ココピートの粒度バランスが、風による蒸散促進と鉢内の酸素供給に対応できるよう設計されています。室内通風と組み合わせることで、根腐れや徒長のリスクを抑え、植物の美しい成長をサポートします。