はじめに:温度と塊根植物の関係を科学的に紐解く

塊根植物や多肉植物を「綺麗に大きく育てる」ためには、光、水、土に加えて温度管理が極めて重要です。特に塊根植物のように乾燥地原産で、昼夜の寒暖差が大きい環境に適応している種では、気温の変動が代謝に大きな影響を与えます。本記事では、植物生理学・気象生態学の観点から、温度が植物の代謝・成長・休眠・ストレス応答にどう作用するかを科学的に解説します。あわせて、代表的な塊根植物種(アガベ・パキポディウム・アデニウム等)の温度適応性や、日本の四季における具体的な管理法も紹介します。

1. 温度が植物の代謝・ホルモンに与える影響

1-1. 酵素反応と温度の最適帯

植物の代謝活動は基本的に20〜30℃で最も活発になります(Koukounaras et al., 2013)。この温度帯では光合成・呼吸・タンパク質合成といった主要な酵素反応が効率よく進行し、成長が促進されます。一方、15℃を下回ると代謝反応が鈍化し、光合成速度や養分吸収が低下します(planthealth.es)。

1-2. 高温・低温とホルモンバランスの変化

高温ストレス下ではエチレンやアブシジン酸(ABA)の生成が活発になり、老化や気孔閉鎖が促進されます(mdpi.com)。一方、低温下ではABAが蓄積し、耐寒性向上や休眠維持に関与します。これにより、植物は外的ストレスに対してホルモン応答を通じた自己防御システムを作動させます。

1-3. 温度変化と細胞膜の流動性

細胞膜は温度によって流動性(fluidity)が変化します。低温では脂質が凝固して透過性が下がり、高温では流動性が上がりすぎて安定性が損なわれます(nature.com)。植物はこの変化に適応するため、膜脂質の不飽和度を変化させることで流動性を調整します。

2. 塊根植物とCAM型光合成:夜温の重要性

多くの塊根・多肉植物(アガベ、ウチワサボテン、パキポディウムなど)はCAM型光合成(景天酸代謝)を行います。これは夜間に気孔を開き、CO2を取り込む仕組みで、夜温が重要なファクターとなります。

例えば、アガベ属では夜間14〜20℃でCO2吸収量が最大となり、25℃を超えると同化効率が下がるという報告があります(link.springer.com)。日本の夏のように夜間も高温が続く環境では、CAM植物の成長が抑制される可能性があります。

3. 高温ストレスとその影響

3-1. 光合成の効率低下とHSPの発現

30〜40℃を超える高温では、光合成の酵素であるルビスコの活性が低下し、光呼吸が促進されます。また、細胞内では熱ショックタンパク質(HSP)が合成され、傷ついたタンパク質の修復を行います(nature.com)。

3-2. 蒸散制御と気孔の反応

多肉植物は蒸散量を制御して水分を節約しますが、高温時には気孔が閉じて葉温が上がり、蒸散異常が起こる場合もあります(pmc.ncbi.nlm.nih.gov)。このようなストレス下では、風通しの良い環境を作ることが重要です。

4. 低温ストレスとその影響

4-1. 低温による代謝抑制と休眠誘導

0〜15℃程度の低温では、酵素活性が著しく低下し、光合成や呼吸が滞ります。特にCAM植物は夜間のCO2固定が不十分になり、成長が停滞します。また、アブシジン酸の上昇により休眠状態に入ることが多く見られます(mdpi.com)。

4-2. 氷点下での凍害リスク

氷点下にさらされると細胞内の水が凍結し、細胞膜が物理的に損傷します(planthealth.es)。特に水分を多く含む多肉植物はこの影響を受けやすく、葉や茎が壊死する原因となります。

5. 代表的な属ごとの温度耐性

| 属名 | 原産地 | 生育最適温度 | 最低耐寒温度 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| アガベ属 | 北中米(メキシコ〜アメリカ南部) | 20〜30℃ | 0〜5℃(種類により異なる) | CAM型光合成。夜温高いとCO₂固定が低下 |

| パキポディウム属 | マダガスカル、南部アフリカ | 25〜35℃ | 5〜10℃ | 全般に耐寒性が低く、冬季は断水と加温が必要 |

| アデニウム属 | 東アフリカ〜アラビア半島 | 25〜35℃ | 10〜15℃ | 熱帯原産。寒さに非常に弱く、加温必須 |

| ユーフォルビア属 | アフリカ全域・マダガスカル・中東 | 20〜35℃ | 5〜10℃(種により異なる) | 多様性が高く、耐寒性も大きく異なる |

| リトープス属 | 南アフリカ・ナミビア | 10〜25℃ | 0℃前後 | 冬型生育。夏季は休眠し、断水が基本 |

| コノフィツム属 | 南アフリカ西部 | 10〜22℃ | 0〜5℃ | 高温と多湿に非常に弱い |

| オトンナ属 | 南アフリカ・ナミビア | 10〜25℃ | 3〜8℃ | 冬型塊根。夏の遮光と断水が必要 |

| サルコカウロン属 | 南アフリカ(ナマクアランド) | 15〜28℃ | 5℃前後 | 中間型。通年管理しやすいが寒さに弱い種もある |

| プレイオスピロス属 | 南アフリカ中〜西部 | 12〜25℃ | 0〜5℃ | 冬型種。夏場の直射日光・多湿を避ける |

6. 日本の四季と生育型に応じた温度管理

生育型別:代表的な塊根・多肉植物の分類

- 夏型(春〜秋に生育し、冬に休眠)

- アガベ属(例:アガベ・チタノタ、アガベ・オバティフォリア)

- パキポディウム属(例:グラキリス、ラメリー、デンシフローラム)

- アデニウム属(例:アデニウム・オベスム)

- ユーフォルビア属(例:ユーフォルビア・ホリダ、ユーフォルビア・オベサ)

- 冬型(秋〜春に生育し、夏に休眠)

- リトープス属(例:リトープス・カルルソニアエ)

- コノフィツム属(例:コノフィツム・ビロバツム)

- オトンナ属(例:オトンナ・ヘレー、オトンナ・ユーフォルビオイデス)

- プレイオスピロス属(例:プレイオスピロス・ネルソニー)

- 中間型・通年型

- ユーフォルビア属の一部(例:ユーフォルビア・バリダ)

- サルコカウロン属(例:サルコカウロン・ヘレーリ)

- デロニクス属(例:デロニクス・プミラ)

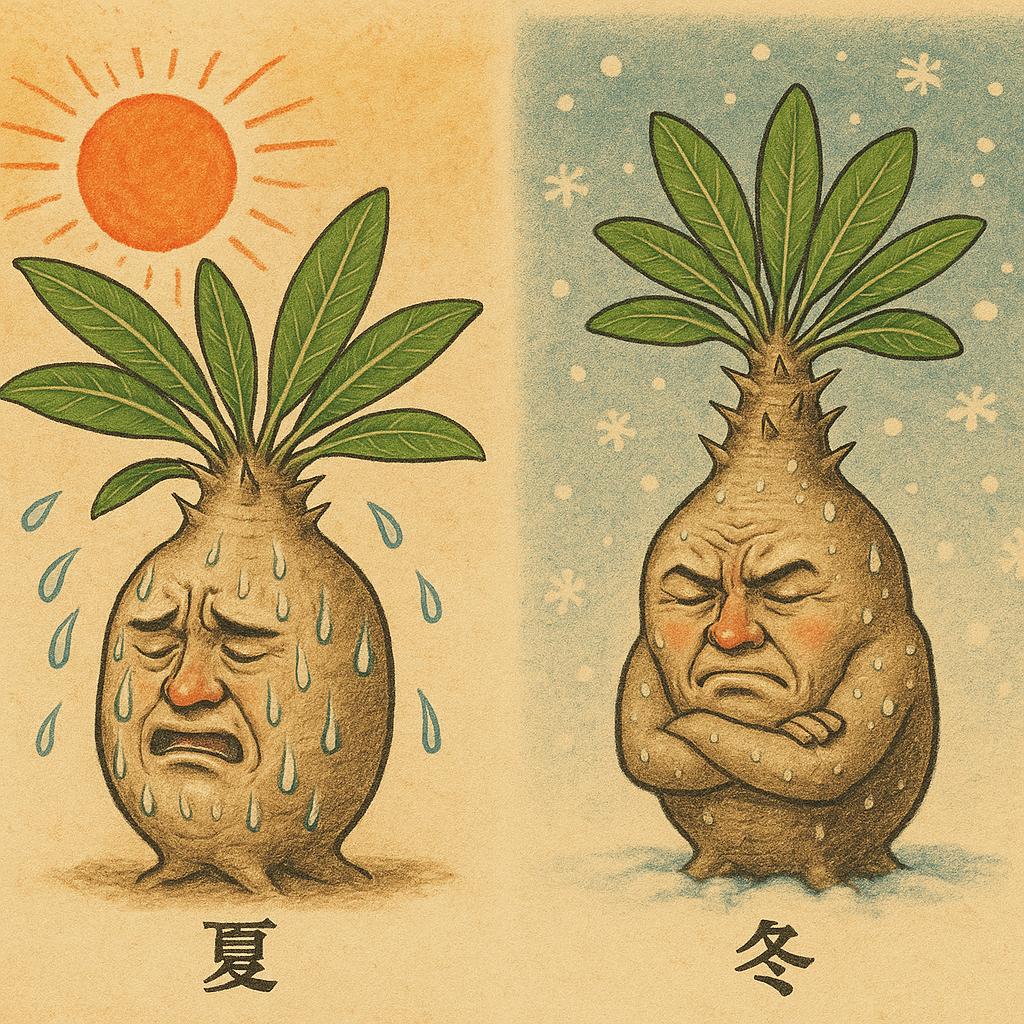

日本の気候は四季がはっきりしており、それぞれの時期に異なる温度・湿度環境が現れます。塊根植物・多肉植物はその多様性ゆえに、夏型(春〜秋に生育し、冬に休眠)、冬型(秋〜春に生育し、夏に休眠)、通年型や中間型など、種によって成長サイクルが異なります。そのため、温度管理も一律ではなく、種の生育型に応じた調整が重要です。

例えば、夏型のアガベやパキポディウムは春〜初秋に成長し、冬には5〜10℃程度で断水して休眠させます。逆にリトープスやオトンナのような冬型種では夏の高温期に休眠し、秋〜春にかけての10〜25℃で生育を行います。

こうした特性を踏まえ、以下のような考え方が有効です:

- 春と秋: 昼夜の寒暖差を活かし、光合成とCAM代謝を促進する好機。生育型を問わず管理しやすい。

- 夏: 高温多湿への対策が重要。夏型は活性期だが高湿度と夜間高温に注意。冬型は断水と遮光で休眠管理。

- 冬: 夏型は断水と防寒を徹底し、根腐れ防止に注力。冬型は加温不要で穏やかな潅水と日照確保。

つまり、温度管理とは「外気温に合わせる」ことではなく、「植物のタイプに応じて季節ごとに調整する」ことなのです。

7. 湿度と温度の交差点:塊根植物の蒸散と病害リスク

温度と湿度は植物の生理機能において密接に関係しています。特に塊根植物・多肉植物では、温度による代謝活性の変化と同時に、湿度による蒸散・気孔開閉・病害発生リスクが大きく左右されます。

空気中の湿度が高すぎると、葉面や土壌表面からの水分蒸発が抑制され、植物体内に余分な水がこもることで浮腫(edema)や軟腐病が発生しやすくなります。逆に空気が乾燥しすぎていると、葉からの蒸散が過剰になり、水分喪失が激しくなるため水分ストレスを引き起こします。

特にCAM型植物(アガベやパキポディウムなど)は夜間に気孔を開いてCO2を取り込むため、夜間の湿度が高すぎると気孔の開閉機能が乱れやすく、呼吸やガス交換がスムーズに行われなくなります(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)。また、長時間高湿度状態が続くと、葉面の気孔構造そのものが怠惰化し、湿度変化への応答性が低下することも報告されています。

加えて、日本の梅雨〜夏季にかけては「高温+高湿度」の環境が続き、蒸散による体温調整ができず過湿障害や日射病的な葉焼けが生じやすくなります。これは温度と湿度が同時に極端になることで植物の水分バランス調節機能が破綻するためです。

したがって、温度管理とともに湿度の調整も極めて重要であり、特に室内栽培では送風や除湿の導入、過湿を避ける用土設計が成功のカギを握ります。

8. PHI BLENDとの関係:温度・湿度変化に強い用土設計

塊根植物の温度ストレスを軽減するには、用土の構造安定性と通気性も重要です。PHI BLENDは75%無機質・25%有機質で構成され、過湿による根腐れを防ぎつつ、夏場の通風性を高め、冬場の断熱性も維持できるバランス設計となっています。日向土・パーライト・ゼオライトなどの硬質無機素材が鉢中の構造を保ち、ココチップ・ココピートが緩やかな保水性を与えるため、温度変化に起因する根腐れや萎れを抑える効果が期待できます。

9. おわりに

塊根植物・多肉植物の栽培成功には、日照や水分だけでなく、「温度帯の最適化」が不可欠です。特に日本のように四季が明瞭な地域では、昼夜温度差・季節変動を理解し、それに応じた対応が必要になります。本記事が、皆さんの栽培環境の改善と、美しく力強い株作りの参考になれば幸いです。

より安定した栽培環境を整えたい方には、機能性を追求したPHI BLENDの導入も一案です。

温度・季節管理関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の温度・季節完全ガイド【決定版】