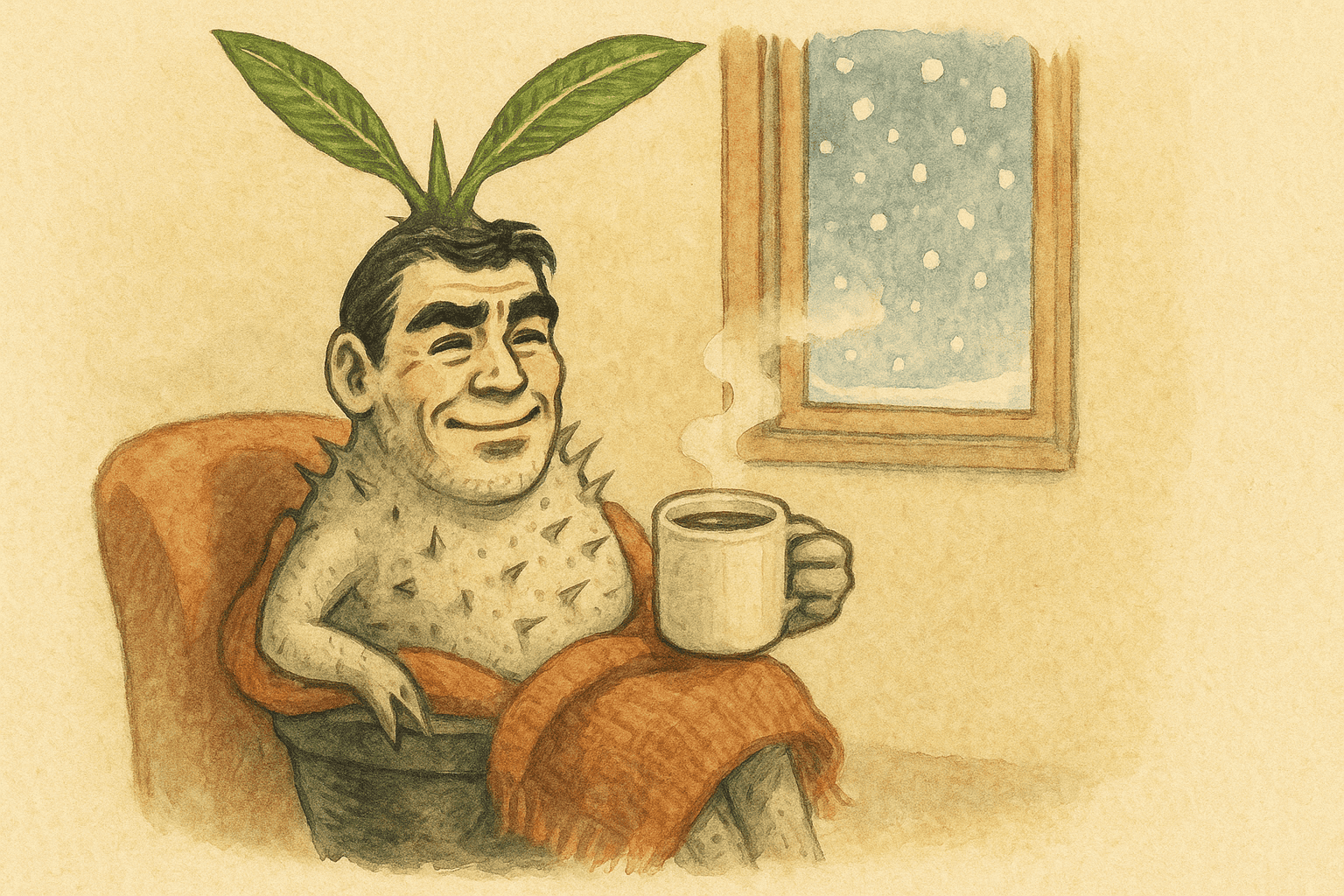

🌿 はじめに:冬でも葉が残る「半休眠」にどう向き合うか

冬の室内で暖房を使い、室温が15〜25℃の範囲にあると、夏型の塊根・多肉植物が落葉(季節に適応して葉を捨てる現象)を完全に終えず、葉を部分的に残したまま半休眠(成長をほぼ止めつつ代謝を低めに維持する状態)で過ごすことがあります。この「中途半端」に見える状態は故障ではなく、光(どれだけ作れるか)と温度(どれだけ消費するか)のバランスがズレた結果として起こります。この記事では、室温が保たれる冬の室内で、落葉しきらない株を「水」「光」「土」の三方向から整え、春につながる健康を守る実践を整理します。

🧭 冬の室内で起きること:光合成と呼吸のズレを見極める

🌞 光が足りないのに暖かいと何が起こるのか

光合成は葉が光を使って糖を作る反応で、十分な光と適温が必要です。一方で呼吸は作った糖をエネルギーとして使う反応で、温度が高いほど速く進みます。冬の室内は「光が弱いのに温度は高い」ことが多く、このとき植物は作れる量<使う量になりやすく、蓄えたエネルギーを食い潰しがちです(Runkle, 2021)。このエネルギー赤字が続くと、徒長や黄化、病害リスクの増加につながります。

🕰️ 日長・温度・乾燥シグナルのせめぎ合い

夏型の落葉性塊根は、短日や乾燥、低温などの組み合わせで休眠に入る性質を持ちます。熱帯性の樹状多肉では、日長が13時間を超えると芽が動き、12時間を下回ると停止するような光周性(季節の合図)も観察されています(Borchert & Rivera, 2001)。一方で、乾燥で増えるアブシシン酸(乾燥ストレスに反応するホルモン)は成長を抑え、落葉や休眠を助長します(Zhang ら, 2016)。暖房で温度は高いのに、日長が短く光が弱い冬の室内は、「休む合図」と「動ける温度」が同居するため、結果として半休眠に落ち着きやすくなります。

💧 水管理:断水か、微量潅水かの設計

🪴 原則:活性が低いほど水は減らす

半休眠の株は蒸散(葉や茎からの水の放出)が減り、根の吸水も鈍くなります。土が湿り続けると根は酸素不足に陥り、根腐れの引き金になります。最低でも「乾いてから与える」を徹底し、室温が高くても常湿(いつも湿っている状態)を作らないでください(Runkle, 2021)。

🌡️ 室温帯と潅水頻度の目安(若株と成株で差配)

| 室温帯(概略) | 若い株(貯水が少ない) | 成株(貯水が多い) | ポイント |

|---|---|---|---|

| 15〜17℃ | 完全乾燥は避け、 月1回ごく少量 | 原則断水〜月1回ごく少量 | 晴れた昼前後に湿らす程度。夜間の濡れを回避 |

| 18〜21℃ | 月1〜2回ごく少量 | 月0〜1回ごく少量 | 葉がしわ寄り・萎れたらシグナルとみなす |

| 22〜25℃ | 月2回前後の微量潅水 | 月1回前後の微量潅水 | 「常湿」厳禁。鉢内通気を最優先 |

若株は体内貯水量が少ないため完全断水での枯死リスクが上がります。成株は貯水組織が発達しており、冬季の乾燥耐性が高い反面、過湿での腐敗に弱くなります。いずれも「晴れ・日中・少量・鉢全体に行き渡らせない」潅水が基本です。

💡 光管理:弱めるのではなく、赤字を埋める

🏠 室内の現実に合わせた「光の底上げ」

半休眠であっても、光は赤字を補う収入です。冬の窓辺は入射角が低く、室内照度は想像以上に不足します。できる限り明るい窓辺に置き、必要に応じて補光(植物用LEDなど)で底上げします。長日操作が可能なら、日長13時間相当の点灯が休眠打破に寄与した例もあります(Borchert & Rivera, 2001)。ただし、無理に夏の成長を再現する必要はありません。目的は「赤字縮小」であり、「成長促進」ではありません。

🧪 光と温度の整合をとる小技

暖房で温度が上がる夕〜夜に照明を重ねると、呼吸>光合成になりやすい時間帯の赤字を圧縮できます。逆に、日中に室温が上がりすぎると呼吸が加速するため、暖房の風を直接当てない配置や、カーテン越しの散光での安定化が有効です。葉の縁が赤紫に色づくアントシアニンの発現は、強光や低温ストレスに対する保護応答であり、日照不足の徒長サインとは区別して観察します(Demmig-Adams & Adams, 1992; Murchie & Lawson, 2013)。

🧱 土と鉢:酸素・水・塩の三者バランス

🌬️ 冬は通気優先:酸素が根の生命線

根は呼吸のために酸素を必要とします。冬は蒸散が弱まり、鉢内の滞水が長引きやすく、根圏の酸素が不足しやすくなります。粗めの骨格を持つ粒状用土は空隙(空気の通り道)を保ち、過湿のリスクを下げます。無機主体で微塵が少ない配合は、冬季の酸欠→腐敗を抑えるのに合理的です(Runkle, 2021)。

🧂 塩ストレスの回避:与えるなら薄く、間隔を空ける

半休眠期は吸肥も鈍く、肥料分が土壌溶液に溜まりやすくなります。濃度が上がると浸透圧で吸水が阻害され、さらに根傷みのリスクが増します(Raviv & Lieth, 2008)。冬季は基本無施肥、どうしても与えるなら濃度を大幅に下げ、潅水は十分乾かしてからにします。

🌱 属ごとの現実解:アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア

🗡️ アガベ(Agave)

常緑の多肉で、夜にCO₂を取り込むCAM型光合成が多い属です。夜温が高い室内では代謝がある程度維持されますが、光が乏しい冬は新葉形成が赤字になりがちです。葉が青く張りがあるうちは断水気味を維持し、葉先から縦ジワが出たら晴天の午前に少量潅水でリカバーします。鉢内が冷える夜に濡らさないことを徹底します。

🌵 パキポディウム(Pachypodium)

多くが乾季落葉性です。室内が明るく温かければ葉を保持する個体もありますが、一般的な室内日照では葉を残すメリットより消耗リスクが勝ちやすいです。秋から潅水間隔を延ばし、黄変・落葉が始まったらきっぱり断水して春まで休ませます。若株は完全乾燥で痩せやすいので、月1回の霧吹きや用土表面に「触れて冷たさがない程度」の微量潅水で体力を温存します。

🌿 ユーフォルビア(Euphorbia)

種差が大きい属です。落葉性の潅木型は、短日・低光・低温で葉を落としやすく、葉がある間は月1〜2回の微量潅水で維持します。完全落葉後は断水が基本ですが、茎が柔らかく萎む前の軽いサインで少量潅水を挟みます。多湿に弱いため、粒度の揃った排水・通気型の用土が安全です。

🦠 冬の室内リスク:病害虫とどう付き合うか

🧫 根腐れ・カビ対策

半休眠中は防御物質の合成が落ち、病原体に脆くなります。15〜25℃で活動する菌類・細菌は冬の室内で増殖可能です。常湿回避・枯葉除去・風の微循環が基本で、植替えは温暖期まで避けます。どうしても心配なら、秋のうちに予防的な処置を行います。

🕷️ ハダニ・カイガラムシ

暖房で乾燥した室内はハダニが好む環境です。葉裏の白い斑点・クモの巣状の糸がサインで、加湿・葉水が物理的抑制に役立ちます(Sanchez, 2021)。早期に綿棒で拭い、必要に応じて適切な薬剤で対処します。カイガラムシも同様に、発見初期の除去が被害拡大を防ぎます。

🛠️ 具体的な運用設計:冬の一週間をデザインする

📅 例:室温18〜21℃のリビングで半休眠を維持する

朝はカーテンを開け、葉面と窓面に散光を確保します。日中は直風を避けて暖房を使い、夕方以降は暖房で上がる呼吸に合わせて補光を2〜3時間追加して赤字を圧縮します。潅水は晴れた午前のみに限定し、週単位では完全ドライ期間を必ず挟みます。週末に葉・茎の張りと害虫を点検し、必要ならピンポイントで微量潅水や葉水を実施します。

💡 例:室温25℃前後+十分なDLI(LED補光あり)で「冬も維持成長」

DLI(1日光量子積算)は、1日に植物が受ける光子量の合計(単位:mol ㎡⁻² 日⁻¹)であり、平均的なPPFD(光合成有効光量子束密度)に点灯時間(時間)を掛け、さらに係数0.0036を乗じて求めます(Runkle & López, 2015)。室温が25℃前後で安定している環境では、呼吸速度が高まりやすいため(Runkle, 2021)、DLIを十分に確保して光合成による収支を赤字にしない設計が重要です。冬期の維持成長を狙う目安として、DLIは最低12 mol ㎡⁻² 日⁻¹、可能であれば15〜20 mol ㎡⁻² 日⁻¹を確保します(Runkle & López, 2015)。

例えば、平均PPFDを300 µmol ㎡⁻² s⁻¹で13時間点灯するとDLIは約14 mol ㎡⁻² 日⁻¹、400 µmol ㎡⁻² s⁻¹で14時間点灯すると約20 mol ㎡⁻² 日⁻¹になります(Runkle & López, 2015)。長日(13時間前後)の設定は、短日で停滞しがちな芽の動きにとっても有利に働く場合があります(Borchert & Rivera, 2001)。

| タイミング | 照明・温度の設計 | 水・肥料の運用 | 観察・手入れ |

|---|---|---|---|

| 毎日(午前) | LED点灯開始。PPFDは300〜400 µmol ㎡⁻² s⁻¹を基準に、鉢位置で実測しながら高さを微調整。室温は日中24〜26℃で安定化。 | 潅水は原則しない。用土表面と鉢重量を確認し、明確に軽く乾いているかを判断。 | 葉色・張り・徒長の兆候を確認。送風機で微風を当て、葉面境界層を薄く保つ。 |

| 毎日(夕〜夜) | 点灯を継続し合計13〜14時間を確保。夜間は22〜24℃へ2〜3℃下げて呼吸過多を抑制(Runkle, 2021)。 | 潅水は行わない。加湿器で相対湿度50〜60%を目安に維持し、ハダニ対策(Sanchez, 2021)。 | 葉裏を簡易チェック。害虫の初期兆候があれば速やかに除去。 |

| 2〜3日に1回 | PPFD実測(簡易センサー可)でDLIを再計算し、器具高さや点灯時間を微修正(Runkle & López, 2015)。 | 鉢の軽さ・葉の軽度のしわを総合判定し、必要時のみ少量潅水(鉢底から軽く排水する程度に留める)。 | 枯葉・落葉は早めに除去し、病原体の足場を減らす。 |

| 週1回(晴れの午前) | 点灯開始前後に日照を取り込める位置へ一時移動してもよい(ガラス越しの直射は葉焼けに注意)。 | 維持成長が明確(新葉展開・根の伸長サイン)なら、通常濃度の1/8程度の薄い液肥を月1回目安で補う。無理な多施肥は避ける(Raviv & Lieth, 2008)。 | 徒長(節間の過伸長)や葉の薄化があれば、PPFD↑または点灯時間↑、あるいは夜温↓で収支の是正。 |

| 隔週 | 器具の清掃・照射ムラの点検。鉢の向きを90°回転し、均一な形づくりを促す。 | 用土の乾きが遅い場合は潅水量をさらに減らすか、鉢底の通気を見直す。 | 株元の通気確保。必要に応じて支柱やスペーサーで葉と用土の接触を回避。 |

この設計は、冬の「赤字最小化」を基本にしながら、DLIが十分に確保できる場合に限って維持成長へ寄せるアプローチです。強い光と高温で無理に夏同様の成長を狙うのではなく、光・温度・水の整合をとり、徒長や過湿を避けつつ、春の勢いにつながる健全な同化を積み上げます(Borchert & Rivera, 2001; Runkle, 2021; Runkle & López, 2015)。

🧩 まとめ:冬の目的は「守ること」

冬の室内で落葉しない株は、光と温度の合図が噛み合わずに半休眠へと落ち着いた結果です。ここで必要なのは、夏の再現ではなく、赤字を最小化する設計です。すなわち、通気のよい用土で常湿を避ける、水は微量か断水、光は可能な範囲で底上げ、病害虫は早期発見。この4点を守れば、春の立ち上がりは見違えるように安定します(Borchert & Rivera, 2001; Runkle, 2021; Zhang ら, 2016)。

温度・季節管理関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の温度・季節完全ガイド【決定版】

🪵 PHI BLENDの位置づけ

冬季管理で重要な通気と保水の線引きに、無機主体の粒状配合は有効です。PHI BLENDは、無機質75%(日向土・パーライト・ゼオライト)と有機質25%(ココチップ・ココピート)を組み合わせ、微塵が出にくい設計で鉢内の空気を確保しつつ、最小限の保水性を残します。冬の「常湿回避」と「根の酸素」を両立させたい場面で、実務的な選択肢になります。

参考文献

・Borchert, R. & Rivera, G. (2001). Photoperiodic control of seasonal development and dormancy in tropical stem-succulent trees. Tree Physiology, 21(4), 213–221.

・Demmig-Adams, B. & Adams, W.W. (1992). Photoprotection and other responses of plants to high light stress. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 43, 599–626.

・Murchie, E.H. & Lawson, T. (2013). Chlorophyll fluorescence analysis: a guide to good practice and understanding some new applications. Journal of Experimental Botany, 64(13), 3983–3998.

・Raviv, M. & Lieth, J.H. (2008). Soilless Culture: Theory and Practice. Elsevier.

・Runkle, E. (2021). Maximizing Photosynthesis, Minimizing Respiration. Greenhouse Product News, March 2021.

・Runkle, E. & López, R. (2015). Daily Light Integral for greenhouse crops: concepts and applications. Michigan State University Extension.

・Sanchez, N. (2021). How to recognize and manage spider mites in the home garden. Oregon State University Extension.

・Zhang, X., et al. (2016). ABA receptor PYL9 promotes drought resistance and leaf senescence. PNAS, 113(7), 1949–1954.