🧭サマリー

冬の管理では、非耐寒性の塊根植物・多肉植物を夜間5〜10℃の帯に保ち、基本は断水で外的休眠に置くのが標準的な安全マージンです。低温では光合成と呼吸の収支が縮み、根の吸水・吸肥が著しく低下するため、潅水は「吸えない水を土に溜める」行為になりやすく、根腐れや低温障害を招きます(Yamoriほか, 2014/Ambroiseほか, 2019)。含水の多い組織は凍結すると体積膨張により細胞壁が押し広げられ、破裂や裂傷を起こしやすくなります。こうした氷の膨張による物理的損傷を“機械ストレス”と呼びます。(Levitt, 1980/Sakai & Larcher, 1987)。鉢・用土の物理対策としては、側面の放射冷却と床面の底冷えを断ち、通気性の高い基質に適度な保水を残す配合が冬越しの事故を減らします(Markhamほか, 2011/Nambuthiriほか, 2015)。

❄️導入:冬という「守りの季節」を丁寧に設計します

冬は、植物体の代謝が自然にブレーキを踏む季節です。気温が下がると酵素反応は遅くなり、夜間にCO2を取り込むCAM型光合成(夜に吸気し昼に固定する方式)でも、夜温が低すぎると気孔開度や同化効率が落ちます(Yamoriほか, 2014)。園芸で「休眠」と呼ぶ停止現象の多くは、環境要因によって動きを止める外的休眠(条件が整えばすぐ再開できる静止状態)に該当し、適切な温度帯に置けば無理なく守れます(Cookeほか, 2012)。本稿では、植物生理・土壌物理・微生物生態の視点を束ね、冬の最低温度の標準安全帯と断水の意味を、代表属の運用例とともに丁寧に掘り下げます。

🧪低温で起きること:代謝の減速と「水の居場所」

温度が下がると光合成・呼吸の収支は縮小し、純同化は小さくなります。とくに夜温の低い環境では、CAM型でも夜のCO2取り込みが細り、昼の固定に回せる炭素が減ります(Yamoriほか, 2014)。同時に、根では膜流動性・酵素活性が低下して吸水・吸肥が鈍くなり、地温が一桁まで落ちると根の成長そのものが強く抑制されます(Alvarez‑Uría & Körner, 2007/Lahtiほか, 2005)。このため、冬の潅水はしばしば「吸えない水を鉢に滞留させる」結果となり、低温下の過湿=嫌気化を招きやすくなります。

もう一つの軸は凍結です。植物体は0℃付近でも非凍結性低温障害(凍らない寒さでの膜障害・代謝障害)を受けますが、氷点下で氷結が進むと、細胞外氷の成長に伴う脱水ストレスや、含水の多い組織にかかる機械的ストレスが障害の主因になります(Levitt, 1980/Ambroiseほか, 2019)。組織含水が少ないほど氷が占める体積が減り、細胞は凍害に耐えやすくなります(Sakai & Larcher, 1987)。このため冬の断水は、単に根腐れを避けるだけでなく、凍害に対する備えという意味もあります。

🌡️「最低温度の標準安全帯」:夜間5〜10℃に置く理由

非耐寒性の塊根・多肉を夜間5〜10℃に置くと、凍結域から十分距離を取りつつ、代謝を大きく動かさない安定ゾーンを作れます。夜温が上がるほど呼吸コストが増え、弱光の室内では徒長と消耗に振れがちです。反対に0℃近くまで攻めれば確かに動きませんが、放射冷却や冷気の直撃で局所的に氷点下へ落ちるリスクが現実的です。したがって、設備に頼り切らず再現しやすい夜間5〜10℃が、冬の「守り」を成立させる実用的な幅になります(Yamoriほか, 2014/Ambroiseほか, 2019)。

💧冬は「断水寄り」が基本です:生理と病理の両面から

冬の断水には三つの理由があります。第一の理由は、「吸えない」からです。根の機能は低温で著しく低下し、5〜10℃域では根の伸長が大きく制限されます(Alvarez‑Uría & Körner, 2007)。吸水が立たれている株に水を与えると、鉢中に滞水が残り嫌気状態(酸素が乏しい状態)をつくります。第二の理由は、「凍りにくくする」ためです。含水の少ない組織は凍結に強く、乾かすほど凍害耐性は上がります(Levitt, 1980/Sakai & Larcher, 1987)。第三の理由は「病原の場をなくす」ためです。低温多湿の温室ではPythium(ピシウム:卵菌類による根腐れ要因)が問題化しやすく、とくにP. ultimumは5℃程度でも生育を開始できる一方、冷涼条件で競合微生物が抑えられると優勢になりがちです(Moorman, 2002)。乾かしておけば、嫌気化や遊走子の移動が抑えられ、病勢は進みにくくなります。

🔧属別運用ガイド(アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア)

🗡️アガベ|夜間5〜8℃・断水が基調

多くが夏型で、冬は外的休眠に置くのが安全です。夜間は5〜8℃を目安に保ち、潅水は基本停止します。日中が暖かい晴天日にごく薄く湿す「様子見の水」は、夜までに表土が乾く範囲に限定します。鉢側面の放射冷却と床面の底冷えを切り、黒ポットの直射を避けると根域温度(RZT)の極端を抑えられます(Markhamほか, 2011/Nambuthiriほか, 2015)。

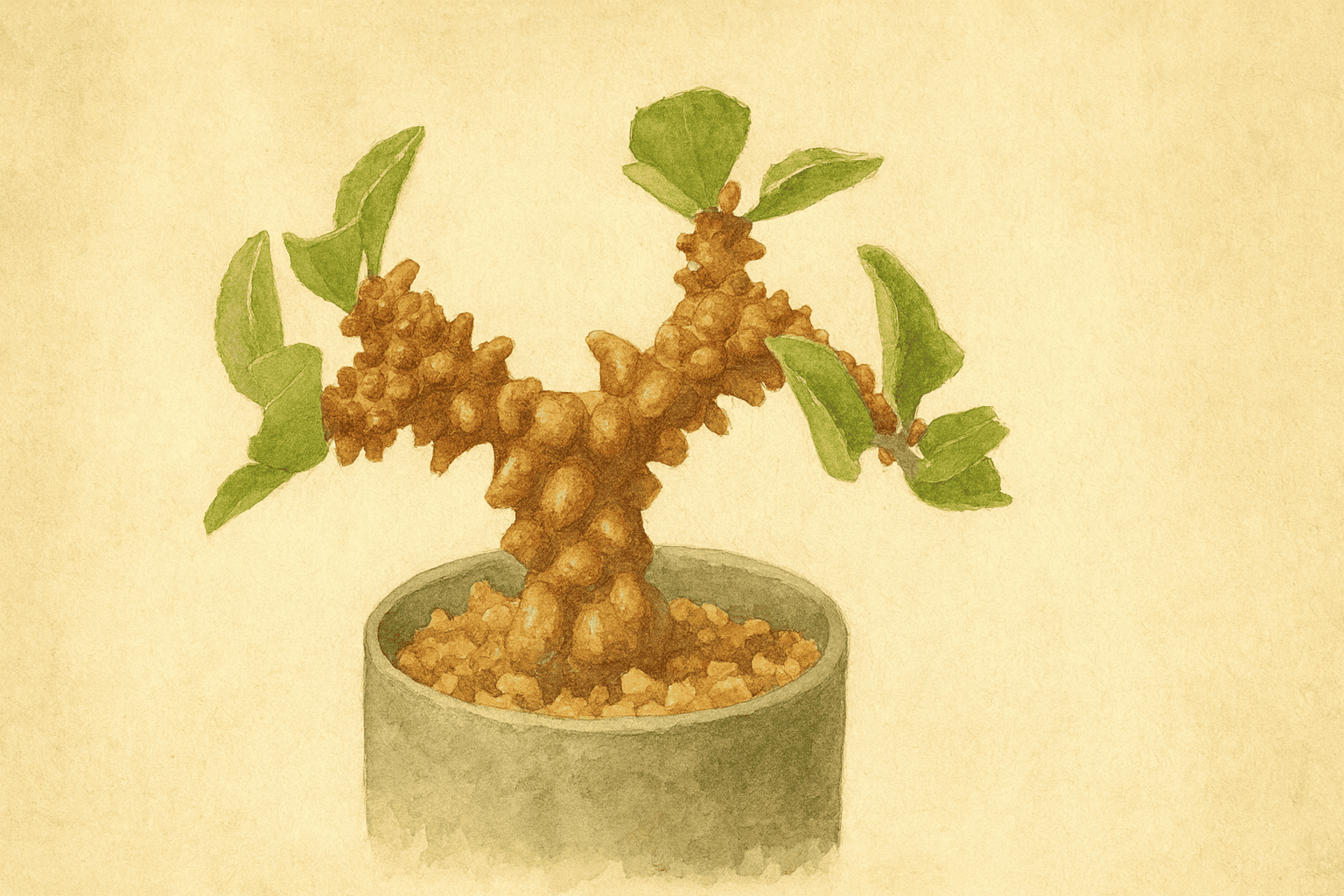

🪨パキポディウム|夜間8〜10℃・落葉後は完全乾燥

肥厚した塊根は低温+過湿にきわめて弱いため、落葉後は完全乾燥で越冬させます。夜間は8〜10℃を割らない運用が安全で、春は霧吹き→縁水→軽潅水と段階的に再湿し、根圧や芽動きを確認してから通常潅水へ移行します。徒長を避けるには、夜の冷えでDIF(昼夜温度差)を確保するのが有効です(Myster & Moe, 1995)。

🌿ユーフォルビア(多肉種)|夜間8〜10℃・断水寄りで静かに

種によりC3主体からCAM的挙動まで幅がありますが、共通して低温+過湿に弱い根を持ちます。夜間は8〜10℃を目安に保ち、葉が残る種でも弱光室内の潅水は徒長と軟腐に直結するため、断水寄りで守ります。春は微量潅水で根の反応を確かめ、段階的に戻します(Yamoriほか, 2014)。

🧊(参考)冬型メセン等|夜間0〜5℃・生育期でも潅水は控えめ

冬が生育期のため乾かし過ぎは禁物ですが、凍結域に接近するほど放射冷却の影響が大きくなるため、覆いや囲いで冷気の直撃を避けつつ、潅水は暖かい日中に必要最小限とします。

🏠室内で「夜間5〜10℃」をつくる、現実的な工程

まず温湿度計で家の最低温度スポットを探します。玄関奥、北側の廊下、階段下、非暖房の納戸など、暖房の影響が薄い場所に一晩ずつ計器を置き、冷え込みの強い日に夜明け前の最低を記録します。次に、鉢を床から2〜3cm浮かせるだけでも底冷えは大きく減ります。発泡スチロール板や木製スノコ、段ボールで十分です。窓際は夜間の放射冷却で急落しやすいため、ガラスから距離を取り、必要に応じて簡易の囲い(衣装ケースを逆さに被せる、ラックにビニール+上部に排気スリット)をつくり、冷風の直撃を避けます。屋外ベースなら、ビニール+不織布の二重被覆と床断熱で最低5℃を死守し、警戒夜のみ短時間の補助加温を検討します。密閉しすぎは結露=過湿の温床なので、朝だけ換気や弱送風で水膜を作らない工夫が効果的です(Myster & Moe, 1995)。

🪴用土と鉢の物理:凍みにくく、腐らせない

根域温度(RZT)は鉢の生死を分ける主因です。黒色のコンテナは日射を集めやすく、夏はRZTを過剰に上げ、冬は夜間の放射冷却で急降下させます。白色塗装や白色コンテナは黒に比べて基質中心温度が約3.5〜3.8℃低いという報告があり、根密度や総根量も高まる傾向が示されています(Markhamほか, 2011)。さらに、白容器やエアプルーニング容器は、黒容器に比べて38℃・46℃といった臨界域に滞在する時間が短いというデータもあります(Witcherほか, 2020)。冬は逆に温度の極端を避ける断熱が効きます。二重鉢やカバーで側面の放熱を抑え、床面から浮かせ、直撃風を避けるだけでも、RZTの急落をなだらかにできます(HO‑119)。

用土は通気性(排水性)を背骨に据えつつ、冬でも再湿しやすい適度な保水を残す配合が安全です。無機100%は乾き過ぎて春の再湿で水が通りにくくなり、有機過多は冬に乾かず嫌気化を招きます。無機と有機を組み合わせ、乾き過ぎず湿り過ぎない「中庸」をつくることが、冬の断水運用と矛盾しない鉢内環境を生みます。

🚨トラブルの初期サインと、すぐできる手当て

非凍結性低温障害では、葉の透明化・水浸状斑・しおれが出ます。原因はたいてい低温+過湿か、夜間の急冷です。凍結障害では、急性の軟化・褐変・壊死が現れます。窓辺で冷気に当たった片側だけ傷む、といった局所パターンは放射冷却や気流直撃のサインです。根腐れの初期は、鉢が軽いのにしおれる、潅水後に回復せずむしろ悪化する、といった矛盾で疑えます。対処は、夜間最低の実測・断水・断熱・弱送風の四点に立ち返ることです(Sakai & Larcher, 1987/Moorman, 2002)。

🌱春の「再起動」は段階を踏みます

冬のあいだ縮退した根は、温度が上がってもすぐには全開で吸えません。晴れて日中が二桁に安定したら、まず霧吹きで表土と株元を湿らせ、その反応(芽鱗の緩み、微弱な根圧、葉の張り戻り)を見ます。つぎに鉢縁から少量の水を回し、乾きの早さを確認します。ここまで問題がなければ軽潅水へ進み、新根の伸びを確信してから通常潅水に戻します。この「三段階の再湿」は、休眠ブレーキを静かに解いていく操作です(Cookeほか, 2012)。

🧪専門用語の最小メモ

📌外的休眠:温度・水分・光など環境の不適合で停止する状態。条件が整えばすぐ再開します(Cookeほか, 2012)。

📌CAM型光合成:夜に気孔を開きCO2を取り込み、昼に固定を完了する方式。夜温が低すぎると取り込みが鈍ります(Yamoriほか, 2014)。

📌根域温度(RZT):鉢内の基質温度。側面の放射と床の伝導に強く影響されます(Markhamほか, 2011)。

📌嫌気状態:土中の酸素が乏しい状態。過湿・低温・滞水で起こり、根腐れの要因になります(Moorman, 2002)。

🧩まとめ:測り、整え、待つ

冬は「動かす季節」ではありません。夜間5〜10℃の標準安全帯に置き、断水寄りで含水を絞り、鉢と用土の物理でRZTの極端を避ける。春は段階的に再湿し、根に合図を送る。園芸は感覚の芸術でありながら、冬越しだけは科学の手順がよく効きます。温度計で実測し、小さな調整を積み重ね、植物の時間に合わせて待つことが、春の美しい再起動につながります。

温度・季節管理関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の温度・季節完全ガイド【決定版】

🧪PHI BLENDのご案内

冬越しに適した用土を一から配合するのが難しい場合は、通気と再湿のバランスを重視して設計したPHI BLENDも選択肢になります。構成は無機質75%・有機質25%で、無機は日向土・パーライト・ゼオライト、有機はココチップ・ココピートです。断水寄りの冬管理でも団粒構造を保ちやすく、春の再湿で水が素直に走る性質を目指しています。詳細は製品ページをご覧ください。PHI BLEND 製品ページへ

📚参考文献

- Alvarez‑Uría, P. & Körner, C. (2007). Low temperature limits of root growth in deciduous and evergreen Fagus sylvatica. Functional Ecology.

- Ambroise, V., Legay, S., Guerriero, G., et al. (2019/2020). The roots of plant frost hardiness and tolerance. Plant and Cell Physiology.

- Cooke, J. E. K., Eriksson, M. E., & Junttila, O. (2012). The dynamic nature of bud dormancy in trees. Plant, Cell & Environment.

- HO‑119(University of Kentucky Extension). Reducing Heat Stress to Container‑Grown Plants.

- Lahti, M., Aphalo, P. J., Lehto, T., et al. (2005). Effects of soil temperature on shoot and root growth in Betula pendula. Tree Physiology.

- Levitt, J. (1980). Responses of Plants to Environmental Stress, Vol. 1: Chilling, Freezing, and High Temperature Stresses. Academic Press.

- Markham, J. W. III., Tilt, K. M., & Bethke, J. (2011). Effect of container color on substrate temperatures and growth. HortScience.

- Moorman, G. W. (2002). Pythium root rot in greenhouses. GPN Magazine.

- Myster, J. & Moe, R. (1995). Effect of diurnal temperature alternations on plant morphogenesis. Scientia Horticulturae.

- Nambuthiri, S., et al. (2015). Substrate temperature in plastic and alternative nursery containers. HortTechnology.

- Sakai, A. & Larcher, W. (1987). Frost Survival of Plants. Springer.

- Witcher, A. L., et al. (2020). Container type and substrate affect root zone temperature. Horticulturae.

- Yamori, W., Hikosaka, K., & Way, D. (2014). Temperature response of photosynthesis in C3, C4 and CAM plants. Journal of Experimental Botany.