施肥濃度(EC)と頻度:低濃度連用の是非 🌿

要点まとめ🌟:低濃度の液肥を定期的に与えると、根圏の養分濃度が安定し、塩類ストレスを避けながら着実な肥大・形の締まり・色つやを両立しやすくなります。目安としてはEC(電気伝導度:培地や潅水液に溶けている塩類の総量を示す指標)をおおむね0.5〜1.0 mS/cm前後に保ち、週1回前後の頻度で薄めの液肥を継続します。高濃度を間欠的に与える方法は、施肥直後の過剰とその後の欠乏という「栄養の波」を作りやすく、鉢内の小さな根圏には不利になりがちです(Warncke & Krauskopf, 1983 / Kang & van Iersel, 2009)。🪴

なぜ「低濃度×継続」が理にかなうのか? 🔁

塊根植物や多肉植物は、野生下でしばしば低栄養環境に適応してきました。ただし「低栄養に耐える」ことと「施肥が無意味」であることは同義ではありません。栽培下では十分な光・温度・水分とともに適切な養分を与えると、葉肉の充実、幹(塊根)の肥大、発根、花芽形成などが明らかに改善します(Sánchez-Mendoza et al., 2022)。その際鍵になるのがEC管理です。ECが高すぎると浸透圧ストレス(根が水を吸いにくくなる現象)が起こり、いわゆる肥料焼けにつながります。一方、必要量を下回ると葉色が褪せ、成長が止まります。そこで「薄く、切らさず」という戦略が光ります。✨

鉢栽培では、与えた液肥が次の潅水で流出しやすく、根圏に欠乏期間が生まれがちです。そこで各回を薄くし、頻度を上げると、根圏の養分濃度が大きく揺れず、吸収・同化が安定します。園芸生産で古くから採られているコンスタントフィード(毎回または高頻度での薄い施肥)は、まさにこの考え方に基づきます(Kang & van Iersel, 2009)。📈

ECの目安と測り方:数値の「置き換え」を正しく 📏

一般的な観葉・花きの培地ECは1〜3 mS/cm程度が管理の目安とされますが(Warncke & Krauskopf, 1983)、多肉・塊根では0.5〜1.0 mS/cm前後でも十分に良好な生育が得られます。ここで重要なのは測定方法です。培地ECは手法によって読み値が変わるため、方法を混同せず、同じ方法で推移を見ることが肝要です。🧪

実務で扱いやすいのはPourThru法(鉢に既定量の水を注ぎ、鉢底から出た浸出液のECを測る方法)です(Cavins et al., 2000)。他に1:2抽出法(培土1に対し水2を混ぜた懸濁液の上澄みを測定)などもあります。同じ鉢・同じ時間帯で測り、季節や施肥頻度を変えても手法は固定しましょう。読み値を横比較し、段差的な上昇(塩類蓄積)や急落(欠乏)を早期に察知できます。📊

濃度設計:ppm Nの作り方とECとの関係 🧮

薄め方を迷いがちな窒素濃度(ppm N)は、次の扱いが実用的です。目安として50 ppm Nは「薄いけれど効く」レンジ、100 ppm Nは「短期間の増量」や屋外の強光期に一時的に使うレンジと考えると運用しやすくなります(Kang & van Iersel, 2009)。🧰

希釈計算の基本は、必要量[g/L] = 目標ppmN ÷(肥料中のN% × 10)です。例えばN-P-K=20-20-20(N=20%)で50 ppm Nを作るとき、50 ÷ (20 × 10) = 0.25 g/L となります。ECは塩組成で変わりますが、50 ppm Nの液肥はおおむね0.4〜0.6 mS/cm、100 ppm Nで0.8〜1.2 mS/cmに収まることが多いという経験則が知られています(同一メーカー内での比較などで確認しましょう)。🔎

| 肥料表示(例) | N含有率 | 50 ppm Nに必要な量 | 100 ppm Nに必要な量 | ECの目安 |

|---|---|---|---|---|

| 20-20-20 | 20% | 0.25 g/L | 0.50 g/L | 約0.4〜0.6 / 約0.8〜1.2 mS/cm |

| 10-10-10 | 10% | 0.50 g/L | 1.00 g/L | 配合により変動 |

| 6-6-6 | 6% | 0.83 g/L | 1.67 g/L | 配合により変動 |

窒素は硝酸態とアンモニウム態の比率でも作用が変わります。アンモニウムが多いとpHが下がりやすく、硝酸態が多いと相対的に徒長しにくい傾向があります。多肉・塊根では硝酸優位の処方が扱いやすい場合が多く、過度のアンモニウムは避けた方が無難です。⚖️

頻度設計:週1回の低濃度施肥を軸にする 🗓️

本記事の前提である週1回の頻度は、家庭栽培で運用しやすく、かつ塩類蓄積のリスクも管理しやすい現実的なラインです。成長期には50 ppm N前後を基本に、屋外の強光・高温期は一時的に75〜100 ppm Nに引き上げてもよいでしょう。逆に弱光・低温の時期や植え替え直後、根が活発でない局面では、施肥を中止するか25 ppm N程度に落として「養生」します(Kang & van Iersel, 2009)。🌤️

高濃度を月一で与えるより、低濃度を週一で続ける方が、根圏の濃度差が小さく、吸収が安定しやすいことが試験的にも示されています(同)。栄養の波が小さいほど、形が締まり、色が落ちにくく、徒長を招きにくくなります。📈

塩類集積とリセット:上がり続けるECをどう抑えるか 🚿

毎回薄いとはいえ、蒸散・蒸発が続くと塩類は徐々に残留し、培地のECがじわりと上昇していきます。そこでリセット潅水(大量の清水で鉢を洗い流し、塩を押し出す操作)を2〜3か月に1度程度挟みます。鉢底から十分に排水させ、「いつもより多く」与えるのがコツです。屋外管理で雨に当てられる場面があるなら、それ自体が自然のリセットとして働きます。💧

上昇傾向が続くときは、希釈濃度を一段階下げる、頻度を一時的に落とす、潅水量を増やしてロイチング(洗い流し)を強化する、などを組み合わせます。ECメーターを活用し、数値で管理すると判断が早くなります。📟

用土とEC:排水・通気・保肥のバランスが決め手 🧱

低濃度連用の効果は、用土の物理性(排水性・通気性)と化学性(保肥力=CEC:陽イオン交換容量)に強く依存します。無機主体の用土は乾きが良く根が呼吸しやすい一方、肥料分が流れやすい欠点があります。ここにゼオライトのような高CEC材が加わると、アンモニウムやカリウム、マグネシウムといった養分カチオンを吸着・保持し、根が要求したときに放出する「バッファー」として働きます(Cation exchange の基礎機能)。🪨

またココピートなどの有機由来素材は、微量ながら養分の保持と水分の保持を助け、微生物群集の場にもなります。過度の有機物は室内で不潔になりやすいので注意が必要ですが、25%程度までの適量混和は、低濃度連用での養分の「持ち」を改善します。🧫

光と温度との同調:肥料だけを増やしても株は締まらない ☀️🌡️

肥料設計は、光と温度の供給能力と必ず同調させます。強い光(十分なPPFD / DLI)と適温が確保されているときほど、与えた肥料が同化(光合成産物を体づくりに回す過程)に活かされます。逆に弱光・低温下では、肥料を増やしても使い切れず、塩類蓄積や徒長のリスクを高めます。したがって、季節・置き場所・照明環境に応じて、同じ「週1」でも濃度を振ることが大切です。🧭

代表属でみる最適化のコツ 🧑🌾

アガベ(ロゼット型)

アガベは施肥反応がわかりやすい属です。強光・通風・適温が揃う環境では、50 ppm Nの週1を基本に、盛夏は75〜100 ppm Nに一時的に引き上げると、葉肉が厚く、棘がシャープに決まりやすくなります。窒素は過剰にせず、相対的にカリウム(浸透圧・耐ストレス)とカルシウム(細胞壁)を手薄にしない配合を意識します(Warncke & Krauskopf, 1983)。🌵

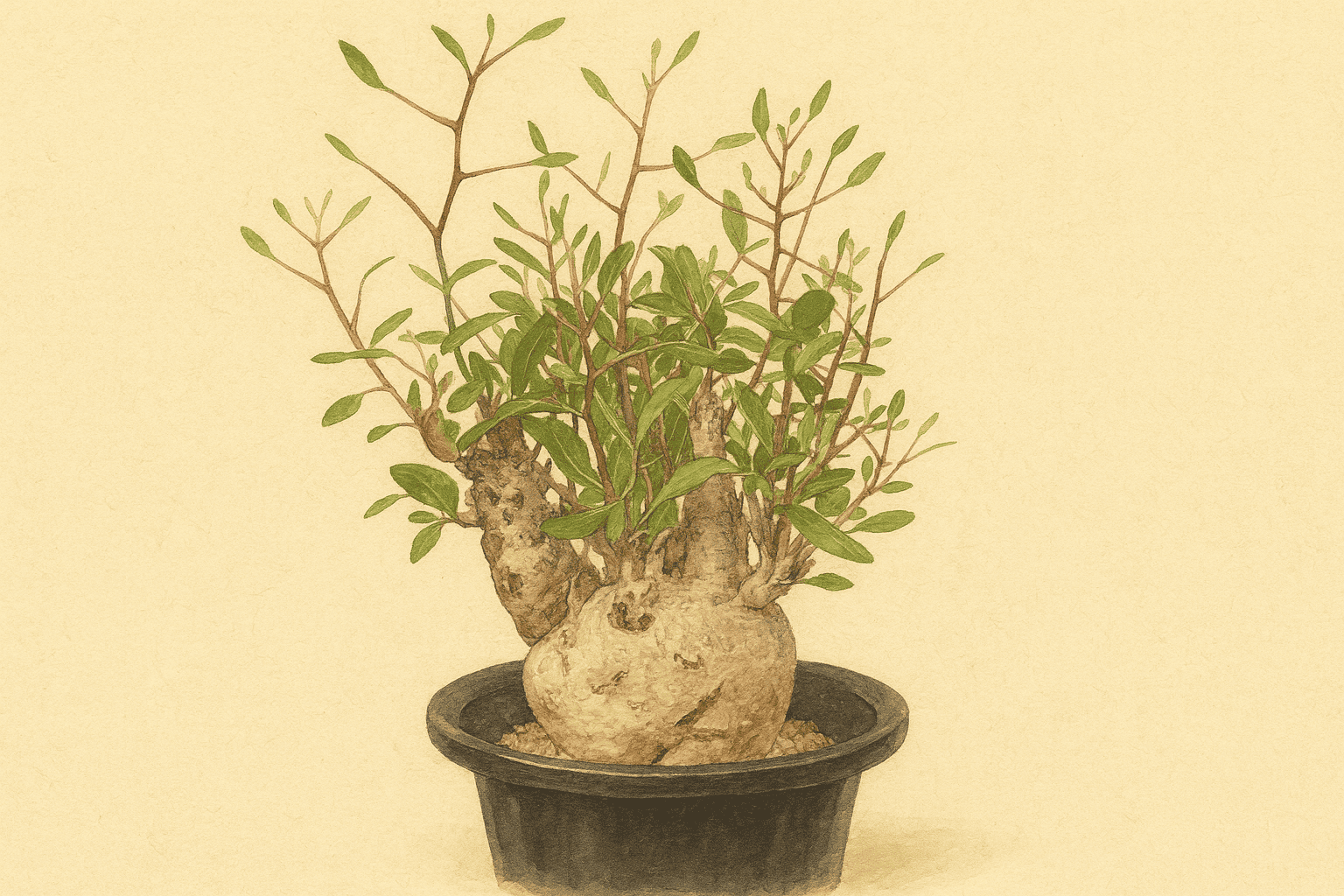

パキポディウム(塊根型)

春〜初夏に一気に動く性質があり、根が動き出したら切らさない施肥が有効です。開始は25〜50 ppm Nで慎重に立ち上げ、葉がよく回る段階で50〜75 ppm Nへ。窒素過多は枝葉偏重を招き、塊根の太りが鈍ることがあるため、カリ・カルシウム・マグネシウムのバランスを崩さないよう気を配ります。🪵

ユーフォルビア(多様な形態を含む)

耐貧栄養性の高い種類もありますが、葉を持つタイプは薄い施肥で花つきが顕著に改善することがあります。幹割れのリスクがある種では急激な濃度引き上げを避け、50 ppm Nのまま週1を堅実に続けます。強光期のみ一時的に75 ppm Nに上げ、秋口には速やかに落として休眠に備えます。🌼

週1・低濃度運用レシピ(実務手順) 🧩

まず、狙う濃度を決めます。成長期の基準は50 ppm Nです。使用する液肥のN%を確認し、上の式で必要量を算出します。清潔な計量スプーンや電子秤で毎回きちんと量り、溶解が不十分にならないようよく攪拌します。潅水は鉢全体をむらなく濡らす量を与え、鉢底から軽く流出させます。これは根圏に均一な濃度を行き渡らせるとともに、微量の塩を押し出して蓄積を抑える狙いがあります。🌀

次に、観察と測定をルーティン化します。葉色がやや淡ければ欠乏寄り、先端が焦げたり白い結晶が用土表面に出るなら過剰寄りです。月1回程度、PourThruでECを測り、0.5〜1.0 mS/cmの範囲に収まっているかを確認します。0.3未満が続くなら濃度を上げ、1.2を超える傾向があるなら濃度か頻度を下げ、またはリセット潅水を実施します。📊

休眠の気配が出たら、施肥を止める判断をためらわないでください。成長が止まった株は肥料を利用できず、塩だけが残ってストレスを増やします。潅水が必要なときも、清水に切り替えます。再始動時は25 ppm N程度からやり直し、根の反応を見て50 ppm Nに戻します。🛌

よくある失敗と対策 🛠️

「効かせたい」と焦って一気に濃度を上げると、短期的に葉色は濃く見えても、中長期では根が疲れて伸びが止まることがあります。逆に、怖がって全く与えないと、葉は小ぶりで色が抜け、模様も浅くなります。どちらも極端です。薄く、切らさず、しかし休ませる時期にはしっかりゼロにする。このメリハリが、最短で美しい株姿への近道です。🎯

まとめ:形を崩さず、大きく、美しく ✨

低濃度連用は、塊根・多肉の「締まり」と「サイズ」を両立させる現実解です。週1回・50 ppm N・EC 0.5〜1.0 mS/cmを基準とし、光と温度に合わせて上下させます。2〜3か月ごとにリセット潅水を挟み、休眠はゼロ施肥。用土は排水と保肥のバランスがよい配合を選びます。測って、記録し、少しずつ調整する。これだけで株の表情は驚くほど整います。🌿

肥料・栄養管理関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の肥料・栄養完全ガイド【決定版】

参考文献(学術・拡張資料) 📚

- Warncke, D.D., & Krauskopf, D.M. (1983). Greenhouse growth media: Testing and nutrition guidelines. Acta Horticulturae, 126, 243–257.

- Cavins, T.J., Whipker, B.E., Fonteno, W.C., Harden, B., McCall, I., & Gibson, J.L. (2000). Monitoring and managing pH and EC using the pour-thru extraction method. North Carolina Cooperative Extension.

- Kang, J.G., & van Iersel, M.W. (2009). Managing fertilization of bedding plants: Constant fertilizer concentrations vs. constant leachate EC. HortScience, 44(1), 151–156.

- Sánchez-Mendoza, S., Bautista-Aparicio, G., & Bautista-Cruz, A. (2022). Inorganic fertilization improves Agave potatorum growth and nutrition. Int. J. Agric. Nat. Resour., 49(3), 147–156.

PHI BLENDのご紹介 ⭐

低濃度連用と相性のよい用土として、無機質75%(日向土・パーライト・ゼオライト)と有機質25%(ココチップ・ココピート)を配合したPHI BLENDをおすすめします。排水性と保肥力のバランスにより、根圏の濃度変動を小さく保ちやすく、安定した栄養管理に寄与します。製品詳細はこちら:https://soulsoilstation.co.jp/products/ 🪴