塊根植物――その独特のフォルムと存在感で、多くの愛好家を魅了してやまない存在です。中でもパキポディウムやアデニウム、ユーフォルビアといった品種は、幹や根が大きく肥大化した「塊根(コーデックス)」を持つことで知られています。しかしながら、単に水やりや日照だけで美しく太い塊根が形成されるわけではありません。その鍵を握るのが「栄養設計」です。

本記事では、塊根植物を美しく健康的に肥大させるための栄養管理について、植物生理学・肥料学・ホルモン制御・微量要素の科学的知見を交えて解説します。施肥のタイミング、三大要素(N-P-K)の役割、用土の特性と施肥設計の連動、光合成産物の輸送、さらにはホルモンの働きまで、論理的かつ実践的に掘り下げていきます。

なお、本記事の内容は、PHI BLENDという用土製品(公式サイト)の設計思想とも深く関係しており、適宜その特徴もご紹介します。

塊根とは何か?その構造と肥大のメカニズム

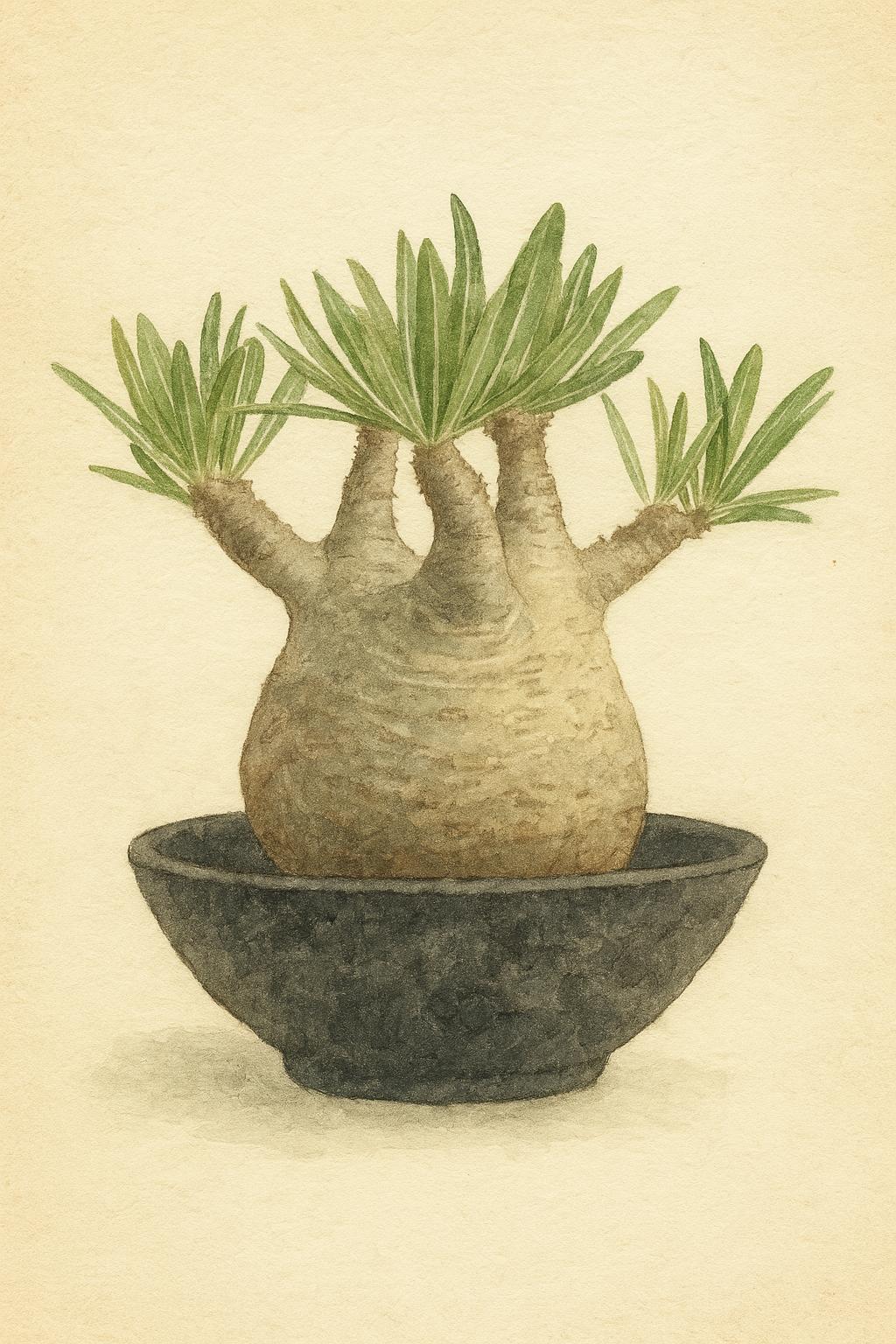

まず「塊根」とは何かを正確に理解しておく必要があります。塊根植物とは、根や茎の一部が塊状に肥大化し、そこに水分や養分(特にデンプン)を蓄える性質を持つ植物群のことを指します。パキポディウム、アデニウム、ユーフォルビア属が代表的な塊根植物として知られています。

塊根部(コーデックス)は、外見的には丸みを帯びた太い幹または根に見えますが、その内部構造は非常に特異です。研究によれば、外周部の皮層に柔組織細胞が著しく発達し、木部には繊維組織よりも柔らかな貯蔵細胞が多く存在します(Romero, 2022)。これらの細胞が水とデンプンを効率よく蓄え、乾季や成長停止期のエネルギー源となるのです。

塊根の肥大には主に2つのプロセスがあります。1つ目は、形成層(カンビウム)における細胞分裂による組織の増加(=細胞数の増加)。2つ目は、貯蔵細胞自体の体積増加(=細胞肥大)です。前者によって根や幹が「年輪」のように太くなり、後者によって柔らかな内部組織が肥厚していきます(Romero, 2022)。

このように、塊根とは単なる水分のストックではなく、植物体が戦略的に構築する貯蔵インフラであると言えます。したがって、この器官の健全な成長には、「どの栄養素を、どのタイミングで、どのように与えるか」という設計が極めて重要です。

N-P-K三要素のバランスが塊根の運命を決める

植物にとって不可欠な三大栄養素、すなわち窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)は、それぞれ異なる役割を担っています。これらのバランスは塊根の肥大にとって決定的な意味を持ちます。以下では、それぞれの要素がどのように塊根の成長に影響するのか、科学的に掘り下げていきます。

窒素(N)― 成長を促すが、与えすぎは禁物

窒素は植物体において主にタンパク質と葉緑素の合成に関与しており、葉や茎を旺盛に生長させる働きを持ちます。しかし、窒素を過剰に与えると徒長(ひょろ長い成長)を引き起こし、結果として塊根の発達が阻害されることが報告されています(Garver, 2012)。

実際、サツマイモやジャガイモなど塊茎・塊根作物でも窒素過多は問題視されており、窒素過剰時には光合成産物が葉や茎に偏って配分され、貯蔵器官である塊根に糖が蓄積されにくくなる現象が確認されています。さらに、窒素過多は植物体内でのカリウム・カルシウム・マグネシウムの吸収を阻害し、バランスを崩す原因にもなります(Garver, 2012)。

したがって、塊根植物における窒素施用は「控えめ〜中程度」にとどめるのが基本です。特に成長後期には窒素を制限することで、同化産物が塊根へ優先的に転流されやすくなります。

リン酸(P)― 根を張らせる土台作り

リン酸は細胞のエネルギー代謝(ATP)や核酸合成に必要不可欠な栄養素です。とりわけ根の初期成長を促進する働きがあり、塊根植物にとっても生育初期の健全な根系形成に必要不可欠です。

ただし、リン酸は土壌中で不溶化しやすく、鉄や亜鉛など他の微量要素の吸収を妨げるという性質もあるため、与えすぎには注意が必要です。塊根植物では、リン酸は塊根の直接的な肥大促進因子ではないものの、根系の基礎体力を支える不可欠な要素と考えると良いでしょう。

カリウム(K)― 塊根肥大の主役

カリウムは植物の浸透圧調節、酵素活性制御、光合成産物の転流促進に関わる非常に重要な元素です。とりわけ塊根植物では、カリウムが十分に供給されていると、葉で合成されたスクロース(可溶性糖)がデンプンに変換され、根部に蓄積しやすくなることが研究で示されています(Li et al., 2025)。

例えば、ジャガイモの研究では、カリウムの適切な施用によって茎が太くなり、塊茎(イモ部分)の重量も増加したことが報告されました(Li et al., 2025)。また、カリウムは窒素過剰による軟弱な茎葉の生成を抑え、植物体全体の健全性を保つ効果も持っています(Schwartzkopf, 1972)。

塊根を美しく肥大させたい場合、施肥設計の中でカリウム比率をやや高めに設定するのが有効です。目安としては、N:P:K = 1:1:2あるいは2:3:6など、K比率を明確に優位にする配合が理想とされています。

最適なバランスと施肥タイミング

以上を踏まえると、塊根肥大のための基本的なN-P-K設計は以下のようになります。

- 春〜初夏(成長初期):Nを中程度、PとKをやや強化 → 根と葉の基礎体力形成

- 夏〜秋(成長後期):Nを減らし、Kを強化 → 光合成産物を塊根へ誘導

このような時期ごとのNPK比の調整を通じて、塊根への資源転流を最大化できます。市販の多肉植物用肥料でも、窒素控えめ・カリウム高めの設計(例:5-10-10, 2-5-7など)が多く流通しており、これは理にかなった配合と言えるでしょう。

中量・微量要素が支える「美しい塊根」の裏側

三大要素(N-P-K)にばかり注目しがちですが、塊根植物の健康な肥大には、中量要素(Ca、Mg)と微量要素(Fe、Zn、B など)の役割も非常に大きな意味を持ちます。これらはわずかな量で劇的な効果を発揮する「縁の下の力持ち」とも言える存在であり、欠乏時には即座に成長障害として現れることも少なくありません。

カルシウム(Ca)― 細胞壁を強化し、根の先端を守る

カルシウムは、植物の細胞壁構造の強化に重要な役割を果たします。特にペクチンと結合して細胞間の接着を高めるため、組織全体の強度が向上します(Cellmax, 2021)。これにより、塊根が水っぽく軟弱な形になるのを防ぎ、しっかり締まった美しい形状を維持できるようになります。

また、カルシウムは根の先端部である「分裂組織」の細胞分裂に欠かせない栄養素であり、不足すると根の成長そのものが停止します(Mosaic Crop Nutrition, 2018)。特に新しい根や根毛の形成が阻害されると、養水分の吸収効率が大きく低下するため、塊根の成長が停滞します。

カルシウムは一度細胞に取り込まれると移動しにくいため、生長期の初期から安定的に供給することが重要です。pHが低い酸性土壌ではCaが流出しやすいため、必要に応じて苦土石灰などで補うと良いでしょう。

マグネシウム(Mg)― 光合成の「心臓部」を支える

マグネシウムは、クロロフィル(葉緑素)の中心原子であり、光合成におけるエネルギー吸収に不可欠な元素です。Mgが不足すると、特に古い葉から黄化(クロロシス)が生じ、光合成能力が著しく低下します(Cellmax, 2021)。

また、マグネシウムは多くの酵素の補因子として働き、デンプン合成、ATP合成、糖の再配分など、塊根への同化産物の転流にとっても極めて重要です。Mgが十分にあることで、光合成で得た炭水化物を効率的に塊根に送り込むことができます。

カルシウムとマグネシウムは土壌中で拮抗関係にあり、Ca過多の土壌ではMg吸収が抑制されるため、施肥設計ではCa:Mgのバランス(例:5:1〜3:1)にも注意が必要です。

鉄(Fe)― 葉緑素合成を支える縁の下の力持ち

鉄は直接クロロフィルには含まれませんが、その合成を促進する酵素群の構成要素として不可欠です。Feが不足すると、新芽が黄化(白化)し、光合成が著しく低下するため、結果的に塊根への糖供給が不足します。

特にアルカリ性の土壌や硬水での灌水ではFeが不溶化しやすいため、定期的にキレート鉄(EDTA-Feなど)の施用、もしくは微量要素入り液肥による葉面散布が効果的です。

亜鉛(Zn)とホウ素(B)― 根の分裂とK吸収をサポート

亜鉛は、オーキシンという根の成長を司る植物ホルモンの生合成に必要な微量要素であり、Znが不足すると根や茎の伸長が抑制され、結果として塊根が細くなります。また、Znはタンパク質合成や細胞分裂にも関与しているため、全般的な生育停滞の原因にもなります。

ホウ素は、細胞壁の形成に必要不可欠であり、特に根の先端では欠乏数時間で成長が停止するほど敏感な要素です(Mosaic Crop Nutrition, 2018)。また、ホウ素はカリウムの吸収を促進する役割もあり、K施肥の効果を最大化するにはBの存在が鍵となります。

いずれの微量要素も、必要量と過剰量の差が小さいため、基本的には市販の「微量要素入り液肥」や「ミックストレース」などを用いて、ごく薄く・定期的に与える形が安全です。

このように、中量・微量要素の管理は塊根肥大における「目立たぬ主役」であり、目に見える症状が出る前にケアしておくことが、塊根を綺麗に育てるコツでもあります。

塊根が太るタイミングとその条件

塊根植物を育てるうえで、どの時期に塊根が肥大しやすいかを理解しておくことは、栄養管理の戦略を立てるうえで極めて重要です。これは「いつ施肥するか」「どのような施肥設計にするか」といった判断を左右します。一般に、塊根植物の肥大は生長周期の後半に起こりやすいという特徴があります。

成長前半は枝葉・根の構築、後半は塊根への転流

多くの塊根植物(パキポディウム、アデニウム、ユーフォルビアなど)は、春〜初夏にかけて枝葉や根を盛んに伸ばし、構造を構築します。ここでは光合成能力や水分吸収能力の土台を整えることが最優先です。

一方、成長後半(盛夏~秋口)には、同化産物が塊根部に集中的に蓄積される傾向があり、この時期が塊根肥大の「勝負どころ」となります。これは植物が花芽形成や休眠への準備を始め、リソースを「一時的な器官」から「貯蔵器官」に移行させる生理的な現象です。

光合成産物の貯蔵は日長・温度・栄養状態に左右される

塊根への転流(糖の移動)を促すためには、十分な光合成が行われていることが前提です。つまり、日照量(DLI)と葉の健康状態が最も重要な要素となります。ここでマグネシウムや鉄といった微量要素の重要性が再び浮かび上がります。

また、根圏温度も塊根肥大に大きく影響します。観葉植物や塊根植物の研究によれば、22〜25℃の範囲で根の成長と塊根のデンプン蓄積が最大化されることが分かっています(GrowerTalks, 2023)。逆に、夜間の低温や低地温では、光合成産物が地上部に停滞し、根部の代謝活動が鈍くなってしまいます。

ABA(アブシジン酸)と季節的なストレスの活用

植物ホルモンの中でも、ABA(アブシジン酸)は貯蔵器官の形成を促すホルモンとして知られています。成長の後期、特に日長が短くなり始める時期にABAの濃度が高まり、ジベレリン(GA)とのバランスが変化することで、植物は塊根や塊茎の肥大へと舵を切ります(Koda et al., 1984)。

このため、塊根植物栽培では、成長後期に軽い乾燥ストレスを加えることで、ABAの上昇と肥大促進を間接的に誘導するというテクニックも存在します。ただし、これはあくまで“軽度のストレス”に限り、強すぎる乾燥や日照制限は逆効果となるため注意が必要です。

塊根が太るための三条件

総合的に見て、塊根が肥大しやすくなる条件は以下の3つに集約されます。

- 高い光合成能力(日照量と葉の健康状態)

- 活発な根代謝(適温の根圏、十分な酸素供給)

- 適切な栄養設計(K主導・N制限型施肥と微量要素のバランス)

これらが揃ったとき、塊根植物は「太る準備が整った」と判断し、根や茎の貯蔵器官を充実させるプロセスに入ります。

このタイミングを逃さず、施肥設計や水管理を調整することで最大限に塊根のポテンシャルを引き出すことができるのです。

光合成産物はどう運ばれるか?ソースとシンクの戦略

塊根を太らせるうえで欠かせないのが、葉で生産された光合成産物(主に糖類)を、効率的に塊根に届ける仕組みです。これは植物体内における「ソース・シンク関係」として理解されており、いわば“稼ぐ場所(ソース)”と“貯める場所(シンク)”をつなぐ物流網のようなものです。

ソース:光合成の場である「葉」

「ソース(Source)」とは、植物が光合成によって炭水化物を生産する器官、主に成熟した葉を指します。ここで生産されたスクロース(可溶性糖)は、師部(篩管)を通じて他の部位へと輸送されます。輸送先は、生長中の新芽や花、実、根など、そのとき最も需要が高い器官になります。

このとき、カリウム(K)はソースで作られた糖の輸送をスムーズにし、スクロースのデンプンへの転換も促進する役割を担っています(Li et al., 2025)。カリウムが不足すると、糖がソースに滞留し、塊根への転流が滞るため、Kの適切な施用は必須です。

シンク:同化産物を受け取る「塊根」

「シンク(Sink)」とは、光合成産物を受け取り、消費または貯蔵する器官のことです。塊根植物の場合、このシンクは文字通りの「塊根」であり、デンプンとして糖を貯める巨大な“貯蔵倉庫”に相当します。

同化産物がこのシンクに優先的に送り込まれるためには、塊根自身が「強い需要シグナル」を発する必要があります。この“シンク強度”は植物ホルモンや発達段階に左右され、オーキシンやサイトカイニンがこの過程に関与することが知られています(ScienceDirect, 1984)。

高窒素環境ではシンクが分散しやすい

注意すべきは、窒素を多く与えすぎると、新芽や茎葉が旺盛に成長し、それらが新たなシンクとなってしまうことです。こうなると、塊根への転流が分散され、肥大が進みにくくなります。つまり、過剰な栄養供給が“貯蔵より成長を優先する植物体”を作り出してしまうのです。

このような状況を避けるためには、成長後期に窒素を制限し、カリウムを強化するという栄養設計が理にかなっています。

輸送環境の健全化:根の状態と土壌環境

光合成産物を送り込むシステムがあっても、受け取り側(塊根)が機能不全に陥っていれば意味がありません。たとえば、過湿や酸素不足によって塊根部が嫌気状態にあると、輸送された糖は代謝されず、腐敗の原因となります。

そのため、塊根部には十分な酸素供給と適切な温度、pH、微生物バランスを整えることが求められます。通気性の高い用土や、排水性を確保する鉢設計、加温や遮熱などの根圏温度管理が非常に重要です。

「光合成で稼ぎ、塊根で貯める」循環を回す

以上のように、光合成→糖生成→転流→塊根蓄積という流れをスムーズに維持するには、ソースとシンク両方の健全性、そしてそれらをつなぐ輸送環境が整っている必要があります。

この循環を回すためには、適度な光・肥料・水のバランスに加え、微量要素やホルモンバランスといった「見えない栄養設計」も大きな役割を担っています。塊根植物栽培では、この循環こそが“肥大のエンジン”なのです。

用土の保肥力・pH・CECと施肥設計の連携

塊根植物の栽培では、通気性や排水性の良い用土が好まれますが、それと引き換えに養分の保持力(CEC:陽イオン交換容量)やpHの安定性が不足することも少なくありません。特に無機質主体の用土を使用している場合には、施肥設計をこの土壌特性に合わせて最適化する必要があります。

CEC(陽イオン交換容量)とは?

CECとは、土壌がカリウム(K)やカルシウム(Ca)などの陽イオンを保持し、植物に供給する能力を数値化したもので、単位はmeq/100gで表されます。CECが高い土壌は肥料分をしっかりと保持できるため、施肥後も成分が流れにくく、植物が徐々に吸収していけるメリットがあります。

一方、塊根植物に多用される赤玉土や軽石、パーライト、ゼオライトなどはCECが比較的低く、施肥しても成分が早く流亡しやすいという欠点があります。このため、CECの低い用土では、施肥回数や濃度を工夫する必要があります。

CECが低い用土では「薄く・頻繁に」が鉄則

CECの低い環境での基本的な施肥方針は、「薄めの液肥を頻繁に」です。たとえば、通常の液体肥料を2000倍〜3000倍に希釈して、1〜2週間に一度の頻度で与えるといった方法が効果的です。これは一度に大量の養分を与えても保持できず、逆に塩類集積(肥料焼け)の原因にもなるためです。

一方で、もし腐葉土やバーク堆肥などの有機物がある程度含まれたCECの高い用土を使っている場合は、緩効性肥料(固形肥)を月1回程度与える方式も選択肢となります。

pHと養分吸収の関係

pH(ペーハー)は、土壌中の酸性・アルカリ性の度合いを示す指標です。多くの塊根植物はpH6.0〜7.0(弱酸性〜中性)の環境で最も良好に栄養吸収を行います。pHが高すぎる(アルカリ性)と、鉄(Fe)やマンガン(Mn)、ホウ素(B)などの微量要素が不溶化して欠乏症を引き起こすリスクがあります。

逆に、pHが低すぎる(強酸性)と、カルシウム(Ca)やマグネシウム(Mg)、モリブデン(Mo)などの吸収が阻害されるほか、アルミニウムやマンガンの溶出による根障害が生じやすくなります。

したがって、用土のpHは定期的に測定し、必要に応じて苦土石灰(Ca + Mg供給)で補正するのが望ましいです。とくに長期間同じ用土を使っている場合や、水質が硬水(アルカリ寄り)である場合には、pHの変化に敏感になる必要があります。

PHI BLENDにおける設計思想

Soul Soil Stationが提供するPHI BLENDでは、日向土・パーライト・ゼオライトなどの無機質75%と、ココチップ・ココピートといった有機質25%のバランスを採用しています。この配合は、通気性・水はけ・清潔性・構造安定性を重視しつつも、微生物が活動できる最低限の有機分と、ゼオライトの持つCECによって、施肥の効率を維持できる構造を持っています。

とくにゼオライトは、CECが高くカリウムやアンモニウムイオンを吸着・保持する能力に優れており、PHI BLENDの無機質系用土として、ただの「排水性」ではなく機能性をもった保肥力を提供しています。

このように、用土そのものが持つ物理化学的特性を理解し、施肥の頻度や濃度を「土に合わせて」設計するというアプローチが、塊根肥大の成功につながるのです。

ホルモンの力で塊根をコントロールする

植物の成長や器官形成を司るのは、単に栄養だけではありません。植物体内で生成されるホルモン(植物ホルモン)の濃度バランスもまた、塊根の肥大に大きな影響を与えます。特に、ジベレリン(GA)、アブシジン酸(ABA)、オーキシン(IAA)、サイトカイニンといったホルモン群の動きは、塊根形成の“スイッチ”となります。

ジベレリン(GA)― 徒長と塊根形成のトレードオフ

ジベレリンは、植物の茎や葉の伸長成長を促進するホルモンです。適量であれば健全な背丈の成長に寄与しますが、過剰なジベレリンは塊根や塊茎の形成を抑制することが多くの研究で示されています(Koda et al., 1984)。

例えばジャガイモでは、GA濃度が高いと茎が過度に伸び、塊茎への転換が起こらなくなります。同様に、塊根植物でもGAが高まる環境下(たとえば弱光や窒素過多など)では徒長傾向が強まり、肥大が停滞する傾向があります。

したがって、塊根植物の肥大を促したい場合には、ジベレリンの合成を抑える環境制御――すなわち、強光・低窒素・適度な乾燥などが重要なポイントとなります。

アブシジン酸(ABA)― 塊根形成を後押しするホルモン

アブシジン酸は、植物が環境ストレス(乾燥、低温など)に反応して生成するホルモンで、休眠誘導や貯蔵器官の形成に関与しています。特にABAは、GAとのバランスによって塊根や塊茎への転流を促進する役割を持つことが報告されています(Koda et al., 1984)。

栽培者がABAを直接施用することは難しいですが、季節の変化を意識した乾湿の波や、日長短縮を利用することで、ABAの自然な上昇を促すことができます。秋口の“緩やかなストレス”は、塊根形成を誘導する鍵となるかもしれません。

オーキシンとサイトカイニン― 成長と転流のバランサー

オーキシン(IAA)は、主に根の分化や維管束の形成を促すホルモンで、根や茎の太さを出すための細胞分裂を活性化します。オーキシンは、植物の先端部(頂芽)から根へ向かって極性移動する性質があり、剪定や根の傷つけなどによって局所的に分泌が促されることがあります。

一方で、サイトカイニンは細胞分裂や細胞肥大を活性化し、器官サイズの拡大やシンク強度の増強に寄与します。特に、サイトカイニンの濃度が高いと、植物は塊根などの貯蔵器官により多くのリソースを配分するようになります。

このオーキシンとサイトカイニンのバランスは、植物体内で常に調整されており、剪定や施肥、光量の調整などによって間接的に操作することが可能です。

剪定や根切りの効果はホルモンバランスによる

園芸家の間で知られる「枝を剪定すると塊根が太る」という経験則には、科学的な裏付けがあります。剪定により頂芽からのオーキシン供給が減少すると、その反動で根や塊根にサイトカイニン優位の環境が生まれ、肥大が進むというメカニズムです。

ただし、剪定しすぎて光合成能力(=葉)が不足すれば、同化産物が足りなくなり逆効果です。あくまでバランスを取るための操作として剪定や根切りを活用するのが望ましいです。

まとめ:ホルモンと栄養は密接に連動する

ホルモンと栄養は、互いに影響し合いながら植物体の成長を制御しています。たとえば、窒素過多=ジベレリン過剰=徒長という構図が成り立ちます。つまり、栄養設計を工夫すること自体が、間接的なホルモン制御でもあるのです。

塊根肥大のためには、GAを抑えつつABAやサイトカイニンを活かす「環境と施肥の設計」が求められます。植物ホルモンは目に見えませんが、植物の姿(姿勢、色、葉の密度)をよく観察することでその状態を間接的に把握し、より効果的な管理が可能になります。

有機質肥料と無機質肥料、それぞれの真価

塊根植物における施肥設計では、有機質肥料と無機質肥料の使い分けが重要なテーマとなります。両者にはそれぞれ異なる特性と利点・注意点があり、育成環境や植物の成長段階によって、適切に使い分けることで塊根の肥大をより効率的に導くことができます。

無機質肥料の特性― 精密なコントロールと即効性

無機質肥料(化学肥料)は、主に硝酸塩・リン酸塩・カリ塩など、水に溶けやすい形で元素を含む肥料です。最大の利点は、成分の濃度と配分が明確であり、即効性がある点にあります。生育期に栄養が必要なタイミングで施用することで、迅速に植物に吸収され、明確な効果が期待できます。

一方で、無機肥料は根の吸水スピードや用土の排水性に対して敏感なため、施用濃度を誤ると浸透圧障害や肥料焼けを起こすリスクがあります。特にCEC(陽イオン交換容量)の低い用土を使っている場合は、塩類濃度の蓄積(ECの上昇)にも注意が必要です。

このため、無機肥料を使う際は、希釈倍率を高くして(例:2000倍~3000倍)頻度を調整する「マイクロドージング」的なアプローチが効果的です。EC値の目安は1.0〜1.5 mS/cm未満が望ましく、月に1回程度のフラッシング(洗い流し)で塩類集積を防ぐことが推奨されます(UMass Extension, 2019)。

有機質肥料の特性― 緩やかな供給と土壌改良効果

有機質肥料は、菜種粕、油粕、骨粉、鶏糞、魚粉、堆肥など、動植物由来の素材から作られる肥料です。これらは微生物の分解作用により徐々に栄養を放出するため、効果が穏やかで持続性があるという特長があります。

有機肥料には、肥料としての栄養供給に加えて、土壌微生物の活性を高めることで団粒構造を促進し、土壌の通気性や保水性、保肥力を改善する副次的な効果もあります。特に、トリコデルマ菌や放線菌といった有用菌の定着を助けることで、根の活性化や病原菌の抑制にも貢献します。

ただし、成分含有量が明確でないこと、分解速度が温度や微生物環境に依存すること、そして屋内栽培では臭気や虫の発生リスクがあるといったデメリットもあります。

PHI BLENDとの相性とおすすめの使い分け

PHI BLENDのような無機質主体+清潔な有機質構成の用土は、土壌微生物が生息できる最低限の有機環境を維持しつつ、肥料によるリスクを最小化するよう設計されています。そのため、基本的には液体無機肥料のマイクロドージングと、補助的な有機肥料の置肥という併用スタイルが有効です。

例えば、春の生育初期には液肥で立ち上げ、中期以降は油かす+骨粉の発酵固形肥料バチルス菌・トリコデルマ菌配合の有機ペレットを使うことで、土壌環境の健全化を図ることができます。

有機と無機のハイブリッドが最も効果的

近年では、農業現場でも有機質肥料と無機質肥料の併用(Integrated Nutrient Management)が注目されています。塊根植物のように生長が遅く、貯蔵器官に長期間かけて栄養を集積する作物では、特にこのアプローチが効果を発揮します。

大切なのは、「今、植物が何を必要としているか」という観察に基づき、肥料の種類と量、時期を最適化して使い分けることです。栄養過多も不足も、塊根肥大の足を引っ張ります。緩やかに、しかし確実に蓄積させる施肥設計が、美しい塊根へと導くカギとなるのです。

施肥のタイミングと濃度管理:「いつ・どれだけ」が塊根を決める

塊根植物における施肥設計の最も重要な原則の一つが、「タイミング」と「濃度」の管理です。栄養素の過不足だけでなく、いつ与えるか、どのくらいの濃度で与えるかによって、塊根の肥大は促進も抑制もされます。この章では、成長ステージに応じた施肥のタイミングと、安全な濃度管理の方法について、科学的根拠を踏まえて解説します。

基本原則:成長期に集中し、休眠期は完全停止

塊根植物は多くが季節に応じて明確な成長期と休眠期を持っています。パキポディウムやアデニウムなどの夏型種では、春〜秋が成長期、冬が休眠期となります。この生理的リズムに合わせた施肥が何よりも重要です。

成長初期(春)には、Nを中心に根と葉の展開を支える施肥を行い、成長後期(夏後半〜秋)にはK主体に切り替えて塊根への転流を促します。そして、落葉が始まった時点で完全に施肥を停止し、鉢内に肥料成分が残らないようにします。休眠中の施肥は、根の塩ストレスや腐敗の原因となるため厳禁です。

濃度設計:薄めでじわじわ、が基本戦略

塊根植物は、一般的な草花や野菜に比べて、吸水量が少なく肥料に対する耐性も低い傾向があります。そのため、液体肥料を施す際は必ず2000〜3000倍希釈を基本とし、必要に応じてさらに薄めて使用します。

施肥濃度の目安としては、培養土のEC(電気伝導度)値が1.0〜1.5mS/cm以下に収まっていれば、塊根植物にとってストレスが少ない状態とされています(UMass, 2019)。EC測定器がない場合でも、「葉の縁が焦げる」「新芽が縮れる」といった症状があれば肥料濃度過多のサインと判断できます。

頻度設計:CECに応じて設計する

CECの低い用土では、肥料が速やかに流亡するため、「薄く、頻繁に」というスタイルが適しています。例として、週1回のごく薄い液肥や、2週間に1回の微量要素補給などが標準的な施肥サイクルです。

CECが高めの用土(腐葉土や堆肥を含むブレンド)では、月1回の緩効性肥料でも十分なことがあります。ただし、長期間与え続けると肥料分が蓄積しやすくなるため、定期的なフラッシング(大量の水で洗い流す)を行うと安全です。

幼苗と成熟株で施肥を変える

播種から1ヶ月以内の実生苗や、挿し木直後の株は根がまだ弱く、吸収能力も未熟です。この段階での施肥は控えめにし、1/4濃度〜1/8濃度の極薄液肥から始めるのが安全です。

一方、しっかりと根が張り、葉数も増えた成熟株では、前章までに紹介したNPKバランスに応じて時期ごとの濃度調整を行いながら施肥を続けます。

症状を見ながら調整する「観察施肥」

施肥設計はあくまで「基礎方針」であり、最終的には植物個体の様子を見ながらの微調整が必要不可欠です。たとえば、

- 葉色が薄い・黄ばんでいる → 窒素や鉄不足を疑い、少し濃度を上げる

- 葉先が焼けている、新芽が縮れる → 肥料濃度過多のサインで、施肥を一時停止または希釈率を上げる

- 塊根が締まらず柔らかい → 窒素過多の可能性があり、カリウム優先設計へ切り替える

このように、植物からの“声”に耳を傾けながら、施肥スケジュールを調整していくことが、塊根肥大の鍵となります。

塊根植物ならではのリスクと注意点

塊根植物の栽培には、他の草花や観葉植物とは異なる特有のリスクや注意点が存在します。施肥設計が正しくても、季節管理や水分制御、土壌の蓄積塩分といった外的要因によって、塊根の健康状態や肥大が阻害されることがあります。本章では、塊根植物の特性に基づいた注意事項を整理します。

成長の停滞・休眠期の肥料は厳禁

塊根植物の多くは、乾季を生き抜くための休眠期を持っています。たとえばパキポディウムやアデニウムなどは、冬に葉を落とし、水分と栄養の吸収を完全に停止する時期に入ります。このタイミングで肥料を与えてしまうと、未吸収の肥料分が土中に残り、根に浸透圧ストレスを与える原因となります。

休眠期直前(落葉し始めた時期)や休眠明け直後(新芽が動き出す直前)も、根が本格的に活動していないことが多く、肥料を施すべきではありません。肥料を与えるのは、成長が明確に始まり、葉の展開や根の動きが観察された後に限るべきです。

塩類集積とそのリセット方法

鉢栽培では、肥料成分が土中に蓄積される「塩類集積」がしばしば問題になります。これは、施肥後の十分な排水やフラッシングが行われていない場合に、硝酸塩やカリ塩が鉢内にとどまり、根に塩害を引き起こす現象です。

これを防ぐためには、月に1度程度、鉢底から大量に水を流す「フラッシング」を実施し、余剰の塩分を排出する必要があります。また、1~2年に1回のペースで行う植え替え(リポッティング)も、塩類蓄積をリセットする有効な手段です。

剪定や根切りと塊根肥大の関係

塊根植物は、光合成源(葉)が少なすぎても、逆に多すぎてもバランスを崩しやすい植物です。枝葉が茂りすぎると、同化産物の配分が分散され、塊根への蓄積が鈍くなることがあります。その一方で、剪定しすぎると光合成能力が著しく低下し、根の維持すら難しくなります。

そのため、「育てる→切る→貯めさせる」というサイクルを意識し、地上部と地下部のバランスを取ることが重要です。剪定の後は、光合成能力が低下する分を、強めの日照や適度な施肥で補完する工夫も必要になります。

根圏微生物との共生戦略

近年注目されているのが、根圏微生物(特に菌根菌や有用バクテリア)との共生です。アデニウムやユーフォルビアの一部は、アーバスキュラー菌根菌(AM菌)と共生することが知られており、これによりリン酸や微量要素の吸収効率が高まるとされています(Mycorrhizae.com, 2017)。

市販されている菌根菌資材やトリコデルマ菌入りペレットを用いることで、土壌の健全性が高まり、塊根の肥大を助ける可能性があります。ただし、これらは高リン環境では共生しにくいため、リン酸を抑えた施肥設計との併用が重要です。

塊根の水分管理と浸透圧障害

塊根部はスポンジのように水分を蓄えていますが、肥料濃度が高すぎると根から水分が逆流し、塊根がしぼむといった「高浸透圧障害」が生じることがあります。これは、高濃度の肥料が塊根表面の水分を奪ってしまうことが原因です。

この現象を防ぐには、前述したように濃度を必ず薄め(2000〜3000倍)に設定し、同時に施肥後の数日は鉢が過湿にならないよう注意することが必要です。

また、夏場の高温期は夕方や朝の涼しい時間帯に施肥し、葉焼けや蒸れによる二次障害を防ぎましょう。

おわりに:科学と観察の両輪で塊根を太らせる

塊根植物を「綺麗に、太く、健康に」育てるためには、単に肥料を与えるだけではなく、植物生理学・土壌学・ホルモン学・微生物生態学といった多面的な視点から育成環境をデザインすることが求められます。

本記事では、三大要素(N-P-K)のバランスに始まり、中量・微量要素の役割、施肥のタイミングと濃度、ホルモンの調節メカニズム、用土の物理化学的特性との連動、さらには塊根植物ならではの休眠と根圏微生物との関係に至るまで、体系的に解説しました。

最終的に重要となるのは、「設計された栄養環境」と、「植物の様子を丁寧に観察すること」の両輪です。科学的な知識は施肥の方針を支える羅針盤となり、日々の観察はその修正と最適化を可能にするセンサーの役割を果たします。

PHI BLENDが目指す栽培基盤

Soul Soil Stationの製品であるPHI BLENDは、こうした多角的な知見に基づいて設計された用土です。無機質主体の構成により清潔性・構造安定性・通気性・排水性を確保しつつ、ゼオライトと有機分の適度な混合によって、保肥力と微生物環境のバランスを両立しています。

肥料設計と環境制御を行ううえで、PHI BLENDは施肥の効率性とリスク低減の両方をサポートする、機能的な培地として活用できます。特に室内管理下で美しく育てたい方や、施肥設計を精密に行いたい中〜上級者にとって、信頼できる栽培基盤となるでしょう。

最後に

塊根植物は「育て方に正解がない」と言われがちですが、だからこそ、その「正解」を科学の視点から少しずつ積み上げていく価値があります。本記事が、読者のみなさまが理想とする塊根植物を育てる一助となり、観察と科学が交差する園芸の面白さを再発見するきっかけとなれば幸いです。

知識に根を張り、感性で育てる。それが塊根植物栽培の真髄なのかもしれません。

▶肥料・栄養に関する網羅的な知識はコチラ↓