🌱 導入:微量要素不足は「色と形」にサインが現れる

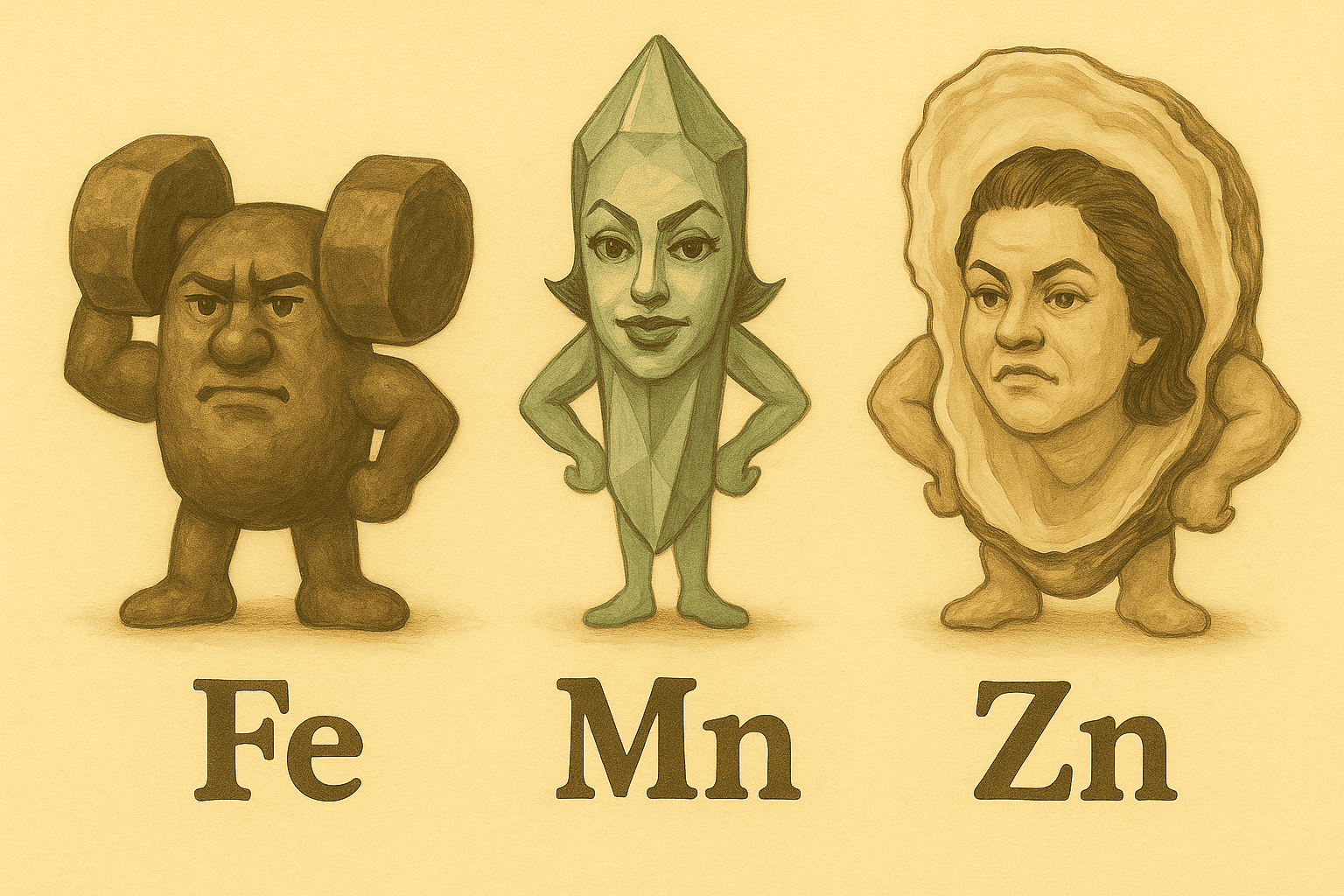

観葉としても人気の塊根植物や多肉植物(アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア等)では、鉄(Fe)・マンガン(Mn)・亜鉛(Zn)の不足が葉色の異常や形態の変化として現れます。これらは光合成や酵素反応を支える必須元素であり、欠乏すると黄化(クロロシス)や小葉化、節間の短縮などが連鎖的に進みます(Marschner, 2012)。本稿では、科学的知識に基づいて、症状の見分け方と原因、診断と対処を体系的に整理します。

🔬 基礎知識:用語と生理の最小限

📖 用語の定義

微量要素:植物が生育に必須とするが要求量がごく少ない元素の総称です(Marschner, 2012)。本稿では鉄・マンガン・亜鉛に焦点を当てます。

葉脈間クロロシス:葉脈は緑のまま残り、葉脈間が黄~白色に抜ける症状です。クロロフィル合成や金属補因子の不足で生じます(Mengel & Kirkby, 2001)。

移動性(体内移行性):葉内や器官間で要素が再配分されやすい性質です。Fe・Mn・Znはいずれも体内移行性が低く、新葉に先行して症状が出やすい傾向を示します(Marschner, 2012)。

拮抗作用:一方の栄養が過剰になると他方の吸収や利用を妨げる現象です。たとえば過剰リンは亜鉛欠乏を誘発しやすく、過剰石灰はマンガン・亜鉛の吸収を阻害します(Alloway, 2008; Lindsay, 1979)。

土壌pH:根圏の酸性/アルカリ性の指標です。pHが高いと鉄・マンガン・亜鉛はいずれも不溶化しやすく、欠乏リスクが上がります(Marschner, 2012; Lindsay, 1979)。

🧭 症状の全体像:Fe・Mn・Znの見分け方

🔎 不足した場合、まず「どこに」「どのような」黄化が出るかを確認する

三者は似た黄化でも模様や形態変化に差があり、観察の順番を決めて見分けると診断精度が上がります。

| 要素 | 主な症状(新葉優先) | よくある誘因 | 代表属での傾向 |

|---|---|---|---|

| 鉄(Fe) | 鮮明な葉脈間クロロシス(進むと白化)、葉が薄く脆くなる | 高pH・石灰過多、過剰リン、過湿による根機能低下 | アガベ:ロゼット中心の若葉が黄白化/パキポ:頂芽の展開停滞/ユーフォルビア:新葉が小型で淡色 |

| マンガン(Mn) | 淡い黄化に微細な灰点状斑、網目様の淡緑化 | 過剰石灰(オーバーライム)、高pH、有機質泥炭での固定 | アガベ:中心部がくすむ黄緑化/パキポ:新葉の斑点と早期落葉/ユーフォルビア:淡黄化ののち落葉 |

| 亜鉛(Zn) | 葉脈間黄化+小葉化、節間短縮(ロゼット化)、帯状の淡色 | 高pH、過剰リン、銅過剰、砂質で有機力が低い基質 | アガベ:新葉が細く小型化/パキポ:頂芽の葉が密に小型化/ユーフォルビア:箒状樹形と小葉化 |

鉄不足は「鮮明な黄白化」、マンガン不足は「淡い灰点や網目」、亜鉛不足は「小葉化と節間短縮」を軸に見分けると整理しやすくなります(Marschner, 2012; Alloway, 2008; Mengel & Kirkby, 2001)。

🧪 鉄欠乏(Fe deficiency):なぜ新葉が白く抜けるのか

⚙️ 生理学的背景

鉄はクロロフィル合成と電子伝達に不可欠で、欠乏すると新葉のクロロフィル生成が追いつかず葉脈間クロロシスが進行します。体内移行性が低いため新葉から先に症状が出ます(Marschner, 2012)。

🧱 土壌側の要因

pH上昇に伴い鉄の溶解度は指数関数的に低下し、カルサイト存在下(カルサイトは石灰岩や石灰資材の主成分で、pHを強くアルカリ性に傾けます)では石灰性クロロシスが起きやすくなります(Lindsay, 1979)。また過剰リンはリン酸鉄の形成や体内バランスの攪乱を通じてFe欠乏を助長します(Marschner, 2012)。過湿や低温は根の酸化還元バランスと輸送を乱し、症状を悪化させます(Mengel & Kirkby, 2001)。

🩺 実務の目安

多くの作物で葉中に鉄がおよそ50 ppm以下になると欠乏リスクが顕著に上がります(Jones et al., 1991; Marschner, 2012)。

🛠️ 矯正と予防

高pH条件ではEDDHAキレート鉄が最も安定に効きます(Lucena, 2003)。用土pHを弱酸性に調整し、灌水過多を避けながら根圏を健全に維持すると吸収が回復します(Marschner, 2012)。

🧪 マンガン欠乏(Mn deficiency):淡い網目と灰点のサイン

⚙️ 生理学的背景

マンガンは光化学系IIの水分解複合体に関与し、酸化還元酵素の補因子として働きます。欠乏では淡い網目状の黄化や灰点状の微細斑が現れます(Marschner, 2012)。

🧱 土壌側の要因

過剰石灰でpHが上がるとマンガンは酸化物として不溶化し、利用性が急低下します。泥炭質の高有機物基質でもマンガンは固定され、可給態が減ります(Mengel & Kirkby, 2001)。

🩺 実務の目安

多くの植物で葉中マンガンが20–25 ppm以下になると欠乏症状が増えます(Jones et al., 1991; Marschner, 2012)。

🛠️ 矯正と予防

アルカリ条件下では硫酸マンガンやキレートMnの葉面散布が有効です。土壌pHを6前後に保ち、オーバーライムを避けると再発を減らせます(Marschner, 2012)。

🧪 亜鉛欠乏(Zn deficiency):小葉化と節間短縮が鍵

⚙️ 生理学的背景

亜鉛は多数の酵素とホルモン生合成に関わり、細胞分裂と伸長を支えます。欠乏では葉脈間黄化+小葉化、節間短縮(ロゼット化)が典型です(Alloway, 2008; Marschner, 2012)。

🧱 土壌側の要因

高pHや過剰リンで亜鉛は不溶化・拮抗され、吸収が進みにくくなります(Alloway, 2008)。砂質で有機力の弱い基質や銅の過剰蓄積でも発生しやすくなります(Marschner, 2012)。

🩺 実務の目安

一般に葉中亜鉛が15 ppm以下で小葉症のリスクが高まります。20–100 ppmが多くの正常域として報告されています(Jones et al., 1991; Alloway, 2008)。

🛠️ 矯正と予防

土壌施用は固定化で効きにくいため、亜鉛の葉面散布を成長フラッシュに合わせて反復し、過剰リンを避けることが有効です(Alloway, 2008; Marschner, 2012)。

🧫 根圏のしくみ:物理性・化学性・微生物の三位一体

💧 物理性(通気と水分)

過湿は根の呼吸と能動輸送を阻害し、鉄・マンガン・亜鉛の欠乏を助長します。逆に乾きすぎは溶脱ではなく移動水の不足で吸収が滞ります。多肉植物では「速乾すぎず、停滞水を作らない」灌水設計が重要です(Mengel & Kirkby, 2001)。

⚖️ 化学性(pHと拮抗)

pH 5.8–6.5付近は鉄・マンガン・亜鉛の利用性が総じて良好です。過剰リンや過剰石灰は拮抗を通じて欠乏を誘発するため、主要要素と微量要素の比率を設計します(Marschner, 2012; Lindsay, 1979)。

🧪 微生物(キレートと可溶化)

根圏細菌はシデロフォアや有機酸を分泌して鉄や亜鉛を可溶化し、菌根菌は微量要素の取り込み界面を拡大します(Crowley, 2006; Marschner, 2012)。無機100%基質ではこの機能が弱くなりやすいため、微生物が働ける適度な有機画分が恩恵をもたらします。

🪴 代表属の要点:アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア

🌵 アガベ

石灰岩地帯原産種でも栽培下で中心の新葉からの黄白化が現れることがあります。鉄欠乏では縞状の白帯が目立ち、亜鉛欠乏では新葉が細く小型化します。ロゼット中心の観察が早期発見につながります(Marschner, 2012)。

🌳 パキポディウム

頂芽付近の新葉がまず失調し、Fe・Mn欠乏で淡黄化、亜鉛欠乏でロゼット状の小葉束が現れます。生長期に要素が不足すると展葉自体が止まるため、葉面散布で直接補う方法が実務的に有効です(Alloway, 2008)。

🌿 ユーフォルビア

鉄欠乏で小型淡色葉が続き、マンガン欠乏では灰点様の淡黄化が混じります。亜鉛欠乏では節間が詰まり箒状の株姿になりやすく、鑑賞価値を損なう前に診断と補給が必要になります(Mengel & Kirkby, 2001)。

🧰 診断と処方:段階的アプローチ

🩺 ステップ1:観察と仮説

- 新葉優先の葉脈間黄化か、灰点が混じるか、小葉化と節間短縮を伴うかを確認します。

🧪 ステップ2:pHと施肥歴の確認

- 用土・灌水のpH、および直近の石灰やリン酸施用量を見直します。高pHや過剰リンがあれば一次仮説を立てます(Lindsay, 1979; Alloway, 2008)。

📊 ステップ3:葉身分析の目安(臨界域)

| 要素 | 葉中濃度の実務目安 | 典型的な所見 | 参考 |

|---|---|---|---|

| 鉄 | < 約50 ppmで欠乏リスク上昇 | 鮮明な葉脈間クロロシス、白化 | Jones et al., 1991; Marschner, 2012 |

| マンガン | < 約20–25 ppmで欠乏リスク上昇 | 淡い網目状黄化、灰点 | Jones et al., 1991 |

| 亜鉛 | < 約15 ppmで小葉症リスク | 小葉化・節間短縮・帯状淡色 | Jones et al., 1991; Alloway, 2008 |

💡 ステップ4:矯正の優先順位

- まずpHを6前後へ是正し、過剰リンや過剰石灰を抑えます(Lindsay, 1979)。

- 鉄はEDDHAキレートを根圏または葉面、マンガンと亜鉛は葉面散布が即効的です(Lucena, 2003; Alloway, 2008)。

- 反復が必要な場合は生長フラッシュに合わせて少量多回で実施します(Alloway, 2008)。

🧱 用土設計の勘所:保持と通気のバランス

🧲 保持:ゼオライトと有機画分

ゼオライトなど高CEC鉱物はK・NH4+だけでなくFe2+・Mn2+・Zn2+の保持と緩放出に寄与します(Ming & Mumpton, 1989)。少量の有機画分は微生物活性とキレート物質供給を支え、微量要素の可給性を底上げします(Marschner, 2012; Crowley, 2006)。

🌬 通気:過湿と乾燥の両リスクを避ける

排水と通気を確保しつつ、極端な乾燥継続で溶質移動が止まらないように水分管理を設計します。塊根植物では「潤して乾かす」の振幅設計が重要です(Mengel & Kirkby, 2001)。

🧾 まとめ:見分け・原因・処置

新葉の鮮明な黄白化なら鉄、淡い網目と灰点ならマンガン、小葉化と節間短縮なら亜鉛を第一候補に置きます。高pHや過剰リン・過剰石灰など土壌化学の乱れが背景にある場合が多いため、pH是正と拮抗の解消を最優先に進めます。そのうえで鉄はEDDHA、マンガン・亜鉛は葉面散布を迅速に当て、用土側ではゼオライトと適度な有機画分で微量要素の保持・供給と微生物活性を支えます。これらを丁寧に積み上げると、塊根・多肉植物は「色が冴え、姿が締まり、綺麗に大きく」育ちます(Marschner, 2012; Alloway, 2008; Lindsay, 1979)。

🪴 PHI BLENDという選択

無機質75%・有機質25%、無機に日向土・パーライト・ゼオライト、有機にココチップ・ココピートを組み合わせた培養土は、通気と保持、微生物環境のバランスを取りやすく、微量要素の安定供給に役立ちます。詳細は製品ページをご参照ください。PHI BLEND 製品情報

参考文献

Marschner, P. (2012). Mineral Nutrition of Higher Plants (3rd ed.). Academic Press.

Alloway, B. J. (2008). Zinc in Soils and Crop Nutrition (2nd ed.). IZA & IFA.

Mengel, K., & Kirkby, E. A. (2001). Principles of Plant Nutrition (5th ed.). Kluwer Academic.

Lindsay, W. L. (1979). Chemical Equilibria in Soils. Wiley.

Lucena, J. J. (2003). Fe chelates for remediation of Fe chlorosis in strategy I plants. Journal of Plant Nutrition, 26, 1969–1984.

Jones, J. B., Wolf, B., & Mills, H. A. (1991). Plant Analysis Handbook. Micro-Macro Publishing.

Ming, D. W., & Mumpton, F. A. (1989). Zeolites in soils. In Minerals in Soil Environments. SSSA.

Crowley, D. E. (2006). Microbial siderophores in the plant rhizosphere. In Iron Nutrition in Plants and Rhizospheric Microorganisms. Springer.

▶肥料・栄養に関する網羅的な知識はコチラ↓