🌱 有機用土と化成肥料——相反する要素は共存できるのか?

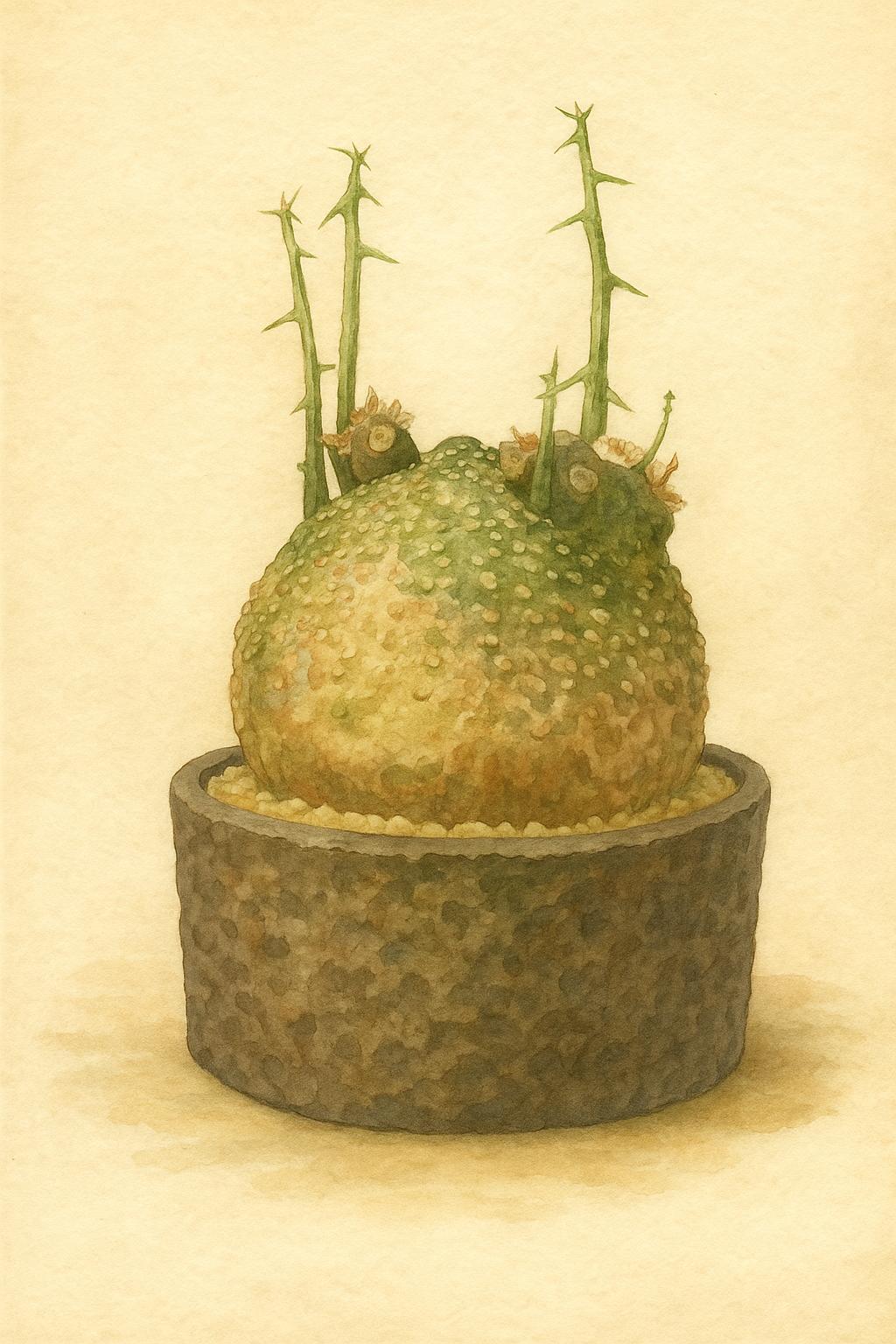

塊根植物や多肉植物の美しさに魅了され、鉢植えでじっくりと育てる愛好家が増えています。特にパキポディウムやアガベ、ユーフォルビアなどの植物は、その独特のフォルムと生命力が強い存在感を放ちます。しかし、こうした植物を単に生き永らえさせるだけでなく、「綺麗に大きく育てる」ためには、表面的な栽培テクニック以上の、土と栄養管理の深い理解が求められます。

中でも、栽培者を悩ませるテーマのひとつが「有機用土と化成肥料の相性」です。

有機質は通気性や微生物環境を改善し、保肥性を高める一方で、未熟なものを使えば病害や腐敗のリスクを生みます。逆に化成肥料は即効性が高く便利ですが、誤った使い方をすれば根焼けや塩害の原因にもなります。では、有機用土と化成肥料は本質的に相容れないものなのでしょうか?それとも、条件次第で共存し、相乗効果を生むことができるのでしょうか?

本記事では、この問いに対して科学的な観点から答えていきます。

植物生理学・土壌科学・微生物学・肥料学といった複数の分野の知見を総動員し、土のなかで起きている複雑なプロセスを丁寧に紐解きます。栽培初心者でも理解できるよう用語は丁寧に解説しつつも、上級者や研究者が納得できるような科学的密度と根拠をもって記述しています。

さらに、後半では一般的なホームセンターで購入可能な市販の肥料(例:ハイポネックス、マグァンプK、IB化成など)との相性についても触れながら、実践的な管理の指針もご紹介します。

植物は黙って育ちません。

鉢の中の土壌環境を正しく理解し、植物にとって「心地よい世界」をつくることが、美しく大きく育てるための第一歩となります。この記事が、あなたの栽培スタイルを一段深めるヒントとなれば幸いです。

🌿 有機用土とは何か?――その正体と働きを科学的に理解する

「有機用土」と聞くと、園芸初心者の方はふわっとしたイメージを持たれるかもしれません。しかし、有機用土とは単に「自然素材の土」ではなく、生物由来の成分を含み、微生物や植物の栄養循環に深く関わる特性を持つ土壌成分です。塊根植物や多肉植物の栽培においても、適切に使えば肥料効率の向上・通気性や構造安定性の改善・微生物バランスの健全化に寄与しますが、使い方を誤ると病害や過湿、根腐れの要因ともなり得ます。

📘 有機用土の定義と構成要素

有機用土とは、文字どおり「有機物(=炭素を含む生物起源の物質)」を含む用土のことを指します。代表的な素材としては以下が挙げられます。

- 腐葉土:落ち葉などを発酵・分解させたもの

- バーク堆肥:樹皮を発酵処理したチップ状の素材

- ピートモス:ミズゴケなどが堆積した泥炭を乾燥・粉砕したもの

- ココピート:ヤシの実の繊維を粉砕・洗浄して得られる素材

- ココチップ:ヤシの殻部分を粗く刻んだチップ状の素材

これらの有機資材は、それぞれ分解速度・保水性・通気性・pH・陽イオン交換容量(CEC)などの特性が異なります。たとえば、ココピートはリグニン含有率が高く、分解されにくいため、栽培期間中に構造が崩れにくい安定した素材とされています。また、適切に洗浄されたものは塩分濃度も低く、多肉植物や塊根植物のような塩類ストレスに敏感な植物にも向いています。

🧪 有機用土が果たす3つの主要機能

有機用土の主な役割は、以下の3点に整理できます。

- ① 保肥性の向上:有機物にはCEC(陽イオン交換容量)があり、窒素・カリウム・カルシウムなどの肥料成分を吸着して保持する力があります。

- ② 微生物活性の促進:分解される過程で、土壌微生物のエサとなり、根圏(根の周囲)の微生物バランスを活性化させます。

- ③ 土壌構造の改善:細かな有機粒子が鉢内で団粒構造を作り、水はけ・通気性・根張りをよくします。

ただし、これらの効果を得るには、素材選びと処理状態が重要です。未熟な腐葉土や不衛生な有機資材は、病原菌や害虫の温床になり得ます。特に室内栽培では清潔性が要求されるため、使用する有機用土には「発酵済み・殺菌済み・粒径調整済み」の品質が求められます。

🧭 塊根植物・多肉植物における有機用土の使い方

塊根植物や多肉植物は、過湿を嫌う性質があり、従来は「無機質オンリーが安心」とされてきました。しかし、近年の研究や実践では、清潔で粒度調整された有機質を用土の2〜3割程度にとどめることで、適度な保肥性と通気性の両立が可能であることが示されています。

たとえば、ココチップ(粗めのヤシ殻チップ)は通気性が高く、粒状の構造を長く保つため、空気を含んだ乾きやすい層を用土に形成することができます。一方、ココピートは細かく、CECが高いため肥料の流出を抑え、微量要素の保持にも貢献します。

こうした素材をバランス良く組み合わせ、過湿や肥料過多を防ぎながら根を健全に育てるために開発された用土の一例が、PHI BLENDです。これは無機質75%・有機質25%の比率で設計され、日向土・ゼオライト・パーライトなどの硬質素材と、粒径調整済みのココチップ・ココピートがブレンドされています。単なる有機・無機の混合ではなく、主に室内栽培に最適化された機能的ゾーニングがなされている点が特長です。

🔄 有機質と化成肥料の相互作用――鉢の中で起きている“化学と生物”の対話

有機用土と化成肥料は、一見するとまったく性質の異なる存在に思えるかもしれません。

有機用土は「緩やかで自然」、化成肥料は「即効で人工的」。しかし、この両者が鉢の中で互いに影響しあい、複雑な反応を起こしながら植物の根に養分を届けていることは、あまり知られていません。ここでは、有機物が化成肥料の効き方にどのような変化を与えるのかを、科学的根拠に基づいて紐解きます。

⚗️ 腐植がもたらす“緩衝機能”と“キレート効果”

有機用土中には、フミン酸やフルボ酸と呼ばれる腐植質(ふしょくしつ)が含まれています。これは植物の枯死組織や微生物の代謝物が長期間分解された結果生まれる、高分子の有機酸です。腐植質は非常に興味深い化学的性質を持っており、化成肥料中の陽イオン(NH₄⁺、K⁺、Ca²⁺など)を吸着・保持する能力があります(Koukounaras et al., 2013)。

この作用により、化成肥料を無機質のみの土に投入した場合と比べ、腐植を含む土では肥料成分がより長く土中にとどまり、ゆっくりと植物に供給されるようになります。これは、植物にとっての肥料濃度の“ピーク”を和らげる緩衝効果

また、腐植質には鉄や亜鉛などの微量要素を可溶化し、根に吸収されやすい状態に保つ「キレート作用」もあります。たとえば、ピートモスやココピートにはこのキレート機能が強く、鉄欠乏症(クロロシス)を防ぐための土壌改良資材としても利用されます。

🧫 微生物との連携:肥料を一時“借りる”働き

有機物を含む土壌では、微生物が活性化します。これらの微生物は、化成肥料中の窒素やリンを自身の体づくりに使い、一時的に植物から“奪う”ようなかたちになります。これを窒素の「固定化」と呼びます。

しかしこの現象は、決してマイナスばかりではありません。微生物が死んだ後には、体内に取り込まれていた栄養素が「鉱化(こうか)」されて再び土中に放出されます(Jones et al., 2005)。つまり、肥料の一部が微生物に一時保管された後、緩やかに植物に返却されるサイクルが成立しているのです。

この“緩やかさ”こそが、多肉植物のように成長速度が遅く、根が繊細な植物にとっては非常にメリットの大きい環境といえます。化成肥料が急激に効くより、ゆるやかに供給されることが、徒長や根傷みを防ぎ、フォルムを崩さず育てるうえで重要になります。

🌡️ pHの緩衝とアンモニアの揮散防止

化成肥料、特にアンモニア態窒素(NH₄⁺)を含む肥料(例:尿素や硫安)は、施用時に局所的なアルカリ性環境を作りやすく、その結果アンモニア(NH₃)ガスとして空中に逃げてしまうことがあります。これをアンモニア揮散(きさん)と呼びます(Sommer and Hutchings, 2001)。

しかし、有機物が土壌に含まれていれば、そこに存在する酸性官能基(カルボキシル基など)がpHを緩衝し、アンモニアの揮散を抑える作用があります。加えて、腐植がアンモニアを化学的に“つかまえる”ことも知られており(Sposito, 2008)、肥料成分が無駄になりにくいという利点があります。

🧠 総合的に見ると? 有機+化成はむしろ相性が良い

ここまでの解説からも分かるように、有機物は化成肥料の“暴れ”を抑える制御装置のような働きを担っています。無機質オンリーの土壌に肥料を入れると、一気に効いて一気に消えるという傾向がありますが、有機物を含む用土では、肥料成分がバッファリングされ、ゆっくりと放出されるという安定性が生まれます。

これは、室内の鉢植え環境のように土壌量が限られていて根が“肥料に触れすぎる”リスクが高い状況では、特に重要な特性です。そして、こうした相互作用を前提に設計された用土が、たとえばPHI BLENDのような、無機75%・有機25%のバランスを持ったブレンドというわけです。

🧬 微生物の視点から見る有機物と肥料の関係

土の中は、目に見えない微生物の世界が広がっています。実は、有機用土と化成肥料の“相性”を語る上で、この微生物の働きこそが核心になります。微生物は単なる分解者ではなく、植物の根とともに栄養素の受け渡しや病原菌とのバランスを担う生態系の仲介者でもあります。

この章では、有機物が微生物の活動にどう影響し、またその結果として肥料成分がどのように変化するのかを追いかけていきます。

🦠 有機物が微生物の“えさ”になるメカニズム

有機用土に含まれる素材、たとえばココピートやバーク堆肥には、微生物にとっての炭素源(主にセルロースやリグニン)が多く含まれています。これらは微生物の活動を促すエネルギー源であり、微生物が繁殖するためには、同時に窒素・リン・硫黄などの無機養分も必要になります。

このとき、もし用土中の窒素分が不足していれば、微生物たちは化成肥料中のアンモニウム態窒素や硝酸態窒素を積極的に取り込んで体を構成しようとします。これを窒素の固定化(immobilization)と呼び、施した肥料の一部が一時的に微生物に“吸収される”形になります。

重要なのは、これはロスではないということです。微生物は一定期間で死滅・分解され、その体内にあった栄養素は再び土に戻るからです。このプロセスは鉱化(mineralization)と呼ばれ、長期的に見れば「一時的に預けて返してもらう」ような肥料の使われ方をしているのです(Jones et al., 2005)。

🔄 植物と微生物の“栄養バランス争い”

ただし、短期的には植物と微生物が同じ肥料分を競合している状態にもなり得ます。とくに成長期のパキポディウムやアガベなどが肥料を求めているタイミングで、微生物が過剰に活性化していると、植物のほうに栄養が届かないということが起きるのです。

そのため、特に有機質を新たにブレンドした用土では、微生物の初期爆発的繁殖(初期分解相)を考慮して、施肥タイミングを少し遅らせる、あるいは緩効性肥料を併用して微生物と植物の両方にゆっくり効かせるといった工夫が必要です。

例としては、植え付け時にマグァンプK(中粒)を用土に混ぜ込み、2週間後からIB化成などを追肥として追加する、という管理が現場ではよく行われています。

🧫 土壌微生物の多様性と病原菌抑制

有機物が増えると、微生物の種類も増加します。これは必ずしもリスクではなく、むしろ病原菌の発生を抑える「拮抗効果」を生むことが多くの研究で報告されています(Hoitink & Boehm, 1999)。

たとえば、放線菌(アクチノマイセス)やバチルス属細菌は、フザリウムやピシウムといった病原菌と栄養や空間を奪い合うだけでなく、抗菌物質を産生して病原菌の繁殖を抑制することがあります。こうした“味方”の微生物を定着させるためにも、有機質の投入は非常に有効です。

ただしここでも重要なのは有機物の清潔さと分解段階です。未熟な腐葉土や腐敗臭のあるバーク堆肥は、逆に病原菌や害虫の温床になり得ます。清潔で処理済みの素材(例:熱処理済みココピート、熟成済みバーク)を選ぶことで、微生物の“味方”を増やし、敵を減らす土壌環境が整います。

🌿 微生物は“肥料効率の調整役”である

総じて言えるのは、微生物は肥料の敵でも味方でもなく、栽培者のマネジメント次第でどちらにもなり得る存在だということです。有機用土が微生物を育て、微生物が肥料の使われ方を調整し、その結果として植物がより健康に、美しく育つ――この一連の流れを正しく理解することで、施肥の失敗やトラブルは大きく減少します。

次章では、こうした微生物や肥料の動きが鉢内の物理環境(通気性・水分・温度)によってどう左右されるのかを、科学的に検討していきます。

🌡️ 鉢内環境が変える肥料の効き方

どれほど優れた肥料を用い、計算された用土配合を行っても、それが実際に植物の根に「効く」かどうかは、鉢の中の物理環境――すなわち通気性・水分量・温度によって大きく左右されます。とくに室内栽培では環境の自動調整機能が乏しく、人の管理によって左右される部分が多いため、その理解と調整が一層重要になります。

💨 通気性:微生物と根の「呼吸」の場を確保する

通気性は、植物の根と微生物にとって“呼吸できる空間”を提供する重要な要素です。酸素が供給されていなければ、好気性微生物(酸素を必要とする微生物群)は活動を停止し、代わって嫌気性微生物が増殖します。これにより、硝酸態窒素の脱窒(ガス化)による窒素ロスや、根腐れ病原菌の活性化といった問題が引き起こされます。

例えば、排水不良な土ではフザリウム属やピシウム属といった土壌病原菌が優勢になり、肥料どころか根の生存自体が危ぶまれる状況になります(Hoitink & Boehm, 1999)。

そのため、通気性の高い素材(例:パーライト、日向土、ココチップ)を主体に構成された用土は、肥料を安全に使ううえでの“土台”とも言えます。

💧 水分量:過湿も乾燥も肥料の効きを妨げる

肥料の溶解と移動は水によって起こるため、適度な水分がないとそもそも肥料が植物に届かないことになります。一方で、水が多すぎれば通気性が低下し、前述のような嫌気環境が生じます。

理想的なのは、用土の含水率が40〜60%程度に保たれている状態(Otten et al., 2001)であり、この範囲であれば微生物も活発に働き、肥料成分が緩やかに分解・鉱化され、根に届きやすくなります。

水分が不足すると、根の吸水力が低下し、肥料成分を取り込む力も弱まります。また、肥料成分が濃縮されて肥料焼けを起こす原因にもなります。そのため、乾燥が続いた後に肥料を与える場合は、まずは潅水して土を湿らせてから施肥するのが鉄則です。

🌡️ 温度:化学反応と微生物活性の速度を決定づける

温度は、微生物活動や肥料の溶出速度を左右する基本因子です。たとえば、緩効性肥料の代表であるマグァンプKは、温度が高いほど溶出が速まり、低温下ではゆっくりと溶け出す性質を持っています。

また、微生物の活動最適温度は20〜30℃程度とされ、これを下回ると鉱化や有機物分解が停滞し、結果として肥料があっても植物に届かない状態になります。一方で、35℃を超えるような高温環境では、植物自身が光合成と蒸散を抑え、成長を止めてしまう(休眠)こともあります。

このため、室内での温度管理は肥料効率に直結します。特に暖房の風が直接当たる鉢や、直射日光の温室効果で過剰加温された室内などでは、想定以上に肥料が早く溶けて局所過濃度が生まれやすくなります。肥料を入れる時期や量も、こうした温度を見ながら調整するのが望ましいです。

📊 鉢内環境の複合効果と用土設計の工夫

通気・水分・温度の三者は互いに影響し合って肥料のふるまいを決めるため、どれか一つの管理では不十分です。そのため、構造的に通気と排水に優れつつ、微量の有機質で緩衝力を持たせた用土が理想とされます。

たとえばPHI BLENDでは、日向土・パーライト・ゼオライトによる通気性と排水性、ココチップとココピートによる保水性とCECのバランスが設計されており、鉢内の物理環境を安定させながら肥料効率を高める構成となっています。

このような配慮がなされた用土であれば、IB化成やマグァンプKのような一般的な化成肥料でも、安全かつ持続的な栄養供給が実現しやすくなります。

次章では、こうした肥料と環境の関係の裏側で、思わぬ落とし穴となる「病原菌と未熟な有機物」の問題について、科学的に掘り下げていきます。

⚠️ 病原菌と未熟有機物――避けるべき落とし穴

ここまで、有機用土が持つ肥料緩衝機能や微生物との好相性について解説してきました。しかし、有機資材にはもうひとつの側面があります。特に室内栽培において軽視できないのが、「未熟な有機物」が病原菌や害虫の温床になるリスクです。

この章では、有機用土が適切に処理されていないときに何が起こるのか、そしてそれが肥料の効きや植物の健康にどう関わるかを掘り下げていきます。

🧫 未熟な有機物に潜む“目に見えない脅威”

一般に、市販の安価な腐葉土や未発酵のバーク堆肥には、発酵が不十分な有機残渣(ざんさ)や、病原菌の胞子・虫卵・雑菌が残留していることがあります。特に問題となるのは以下のような病原菌です。

- フザリウム属(Fusarium): 土壌伝染性の代表格。根から侵入し、茎や塊根を腐敗させる。

- ピシウム属(Pythium): 根腐れや苗立枯れ病の原因。高温・多湿環境で増殖。

- リゾクトニア属(Rhizoctonia): 底黒症・茎腐れを引き起こす真菌。

これらは特に、酸素が乏しく水分が多い環境を好みます。つまり、通気性の悪い鉢に、未熟な有機用土を入れてしまうと、病原菌にとって理想的な発生環境を提供することになるのです。

🦟 害虫の発生源にもなりうる

未処理の有機用土は、キノコバエやコナジラミ、ヨトウムシの幼虫などの発生源になることもあります。特にキノコバエ類(Bradysia spp.)は、湿った腐植質の中に卵を産み、孵化した幼虫が細根を食害して成長を妨げるケースも報告されています。

また、湿度が高い環境では、こうした虫の発生だけでなくカビ臭や腐敗臭といった人にとっての衛生上の不快感にもつながり、室内環境全体の質を損なう原因にもなります。

🧪 有機物の分解過程と植物への毒性

有機物が分解される過程では、酢酸・アルコール・フェノール類などの中間生成物が生じることがあります。これらは分解が進めば無害になりますが、未熟な状態で用土に含まれていると、植物の根にとっては強い毒性を持ちます(Brady & Weil, 2002)。

特に繊細な根を持つ塊根植物では、こうした有機酸や揮発性フェノールの影響で根が黒変し、水を吸えなくなるといった症状を示すことがあります。そのため、「腐葉土を入れたら数日で枯れた」という事故の多くが、未熟有機物の毒性によるものと考えられています。

🧼 清潔な有機資材を使うためのチェックポイント

これらのリスクを回避するには、以下のようなポイントを満たす清潔な有機資材を使用する必要があります。

- 「完熟」「発酵済み」「殺菌済み」と明記されている製品を選ぶ

- カビ臭・アンモニア臭がしないことを確認する

- 室内使用前に日光消毒・熱湯処理などを施す(場合によって)

たとえば、ココチップやココピートは、製造工程で十分に洗浄・殺菌処理された製品であれば、pHが安定し、病害リスクの少ない安全な有機資材として利用できます。そのため、市販のブレンド用土を選ぶ際にも、どのような有機物がどのような処理を経て含まれているのかを確認することが非常に重要です。

🧩 PHI BLENDにおけるリスク回避の設計思想

PHI BLENDでは、有機成分としてココチップとココピートのみを採用し、腐葉土・バーク堆肥・牛ふん堆肥といった雑菌の多い素材は一切使用していません。また、粒径調整と乾燥処理を徹底することで、水分による腐敗や未分解残渣の蓄積を防いでいます。

このように、有機物のリスクを排除しながら、メリットだけを引き出すための設計こそが、有機用土と化成肥料を共存させるうえでの理想的なアプローチといえるでしょう。

次章では、あらためて無機質オンリーの用土と比較したとき、有機物入り用土が肥料の効き方・安全性にどう影響するかを見ていきます。

⚖️ 無機質オンリーの用土と比較したときの肥効とリスク

塊根植物や多肉植物の愛好家の中には、「有機物は一切使わない」という強いポリシーを持つ方も少なくありません。たしかに、赤玉土・軽石・日向土・ゼオライトなど、無機質資材だけを使った用土は、清潔で通気性もよく、病害のリスクが低いという点では非常に魅力的です。

しかし、肥料管理の視点から見たとき、無機質オンリーの用土には「保肥性の乏しさ」という弱点があります。この章では、有機物入りのブレンドと比べて、肥料の効き方、安全性、植物の反応にどんな違いが出るのかを科学的に整理していきます。

🧪 無機質用土の特徴とその限界

無機質素材には、それぞれ以下のような特性があります。

- 赤玉土: 保水性と通気性のバランスがよいが、崩れやすく保肥力は中程度

- 軽石: 排水性と通気性に優れるが、CEC(陽イオン交換容量)はほぼゼロ

- 日向土: 硬質で構造安定性が高く、通気性も良好。やや保肥力がある

- ゼオライト: 微量要素供給源・吸着剤として優秀。CECは高めだが持続力は限定的

これらの資材はどれも分解されない・清潔・軽量という利点を持ちますが、同時に窒素・カリウム・カルシウムといった栄養素を保持できる力が弱く、肥料が流れやすいという側面もあります。

⚠️ 無機質オンリー用土の施肥におけるリスク

保肥力の低い用土では、肥料を与えた直後は効きが強く出る一方で、吸収されなかった分がそのまま鉢底に流れ出る可能性が高くなります。これにより、以下のようなトラブルが生じやすくなります。

- 根焼け: 施肥直後に局所的な高濃度環境が生じ、根の細胞が脱水・損傷を受ける

- 塩類集積: 流れきれなかった肥料成分が鉢中に残留し、乾燥時に結晶化して根に悪影響を与える

- 肥効切れ: 流亡が早いため、追肥の頻度を上げないと栄養不足になる

とくに夏季の高温下では緩効性肥料の溶出が加速しやすく、乾いた土にIB化成や液肥を与えた直後に根が焼けるという事故は非常に多く報告されています。これは用土が肥料成分を保持せず、ダイレクトに根へ作用してしまうためです。

🌱 有機物がもたらす緩衝機能との違い

一方、有機物(例:ココピートや熟成バーク)を含む用土では、腐植が肥料成分を吸着し、“溜めてから、ゆっくり出す”というバッファ機能を発揮します。これにより、以下のような違いが生じます。

| 項目 | 無機質オンリー | 有機物入り |

|---|---|---|

| 肥料の保持力 | 低い(CEC小) | 高い(腐植による保持) |

| 根焼けリスク | 高い(濃度ピークが鋭い) | 低い(緩衝作用が働く) |

| 施肥頻度 | 高い(追肥が必要) | 低め(効果が持続) |

| 病原リスク | 低い(清潔) | 管理次第で変動(処理済みが前提) |

📌 栽培目的によって使い分けるという選択

以上を踏まえると、「どちらが正解か」ではなく、「どのように育てたいか」に応じて選ぶ」という視点が重要になります。たとえば:

- フォルム重視でゆっくり育てたい: 無機質オンリー用土+微量の液肥

- サイズアップを狙って大きく育てたい: 有機物入り用土+緩効性肥料

後者の目的に対しては、PHI BLENDのような無機75%・有機25%のハイブリッド構成が、安全性と肥料効率のバランスを両立させる選択肢となり得ます。

次章では、そうしたバランス設計の一例として、PHI BLENDにおける用土設計の意図とその科学的根拠について詳しく見ていきます。

🧪 PHI BLENDに見る、理想的なバランスと設計思想

ここまで、有機用土と化成肥料の科学的な相互作用、そして無機質オンリー用土との比較について丁寧に見てきました。こうした知見を背景に、鉢植えで塊根植物・多肉植物を美しく、かつ大きく育てることを目的として設計された用土が、PHI BLENDです。

この章では、PHI BLENDがなぜ無機質75%・有機質25%という配合バランスを採用しているのか、また、その構成素材がどのように肥料との相性を最適化しているのかを科学的に読み解いていきます。

📐 構成素材の内訳と役割

PHI BLENDは以下のような素材で構成されています:

- 日向土(中粒): 硬質で構造安定性が高く、通気性と排水性に優れる。CECは中程度。

- パーライト(中粒): 極めて軽量で排水性が高く、鉢中の空気層を確保する素材。無菌性で清潔。

- ゼオライト(中粒): 高い陽イオン交換容量を持ち、肥料成分(特にアンモニウム)を保持しやすい。微量要素(Ca, Mg, Fe等)の供給源にもなる。

- ココチップ(粗目): 通気性に優れ、構造が崩れにくい。空気層を作り、根の呼吸と水分調整を助ける。

- ココピート(顆粒状): 緩やかに保水しつつ、CECが高いため肥料を保持して放出する性質を持つ。pHは中性〜弱酸性で、植物に優しい。

この配合により、PHI BLENDは肥料分を保持しつつ根に優しく届ける“緩衝ゾーン”と、根腐れを防ぐ通気・排水構造を両立しています。

🌊 粒度と機能のゾーニング設計

PHI BLENDでは、素材ごとの粒径と比重の違いを活かし、鉢内に自然な機能的ゾーニングを形成するよう設計されています。これは水が浸透・滞留しやすい場所と、空気が滞留しやすい場所を意図的に分けることで、

- 過湿を防ぐ

- 根が“呼吸”しやすくなる

- 肥料成分が一気に流れ出さず、留まりやすくなる

といったメリットを生み出します。実際、ココチップとゼオライトは水分の保持力が異なるため、層状に滞留ゾーンと排水ゾーンができることが観察されています。この分布が、緩効性肥料(例:マグァンプK)や液肥(例:ハイポネックス)を“効きすぎず、切らさない”状態に近づけてくれます。

🧼 病原リスクへの配慮

PHI BLENDで使用されているココ系素材(ココチップ・ココピート)は、殺菌・洗浄処理済みの清潔なものであり、腐葉土や未熟バーク堆肥にありがちな雑菌・病原菌の混入を防止しています。

また、腐敗臭や未発酵のリスクを避けるため、原料段階から粒度調整とpHチェックを行い、室内栽培でも安心して使用できる品質管理が徹底されています。これにより、化成肥料を安心して併用できる土壌環境が成立しています。

🧲 肥料との相性:吸収効率と安全性のバランス

ここまで述べてきたように、PHI BLENDの設計思想には、

- 無機質の清潔さ・通気性・構造安定性

- 有機質の保肥性・緩衝力・微量要素保持機能

という両立しづらい長所を、あえて25:75というバランスで共存させるという発想が貫かれています。これは、「有機vs化成」という対立的な関係ではなく、両者の力を引き出すための舞台を作るという考え方です。

たとえば、植え付け時にマグァンプKを仕込み、成長期にIB化成を追肥するといった管理でも、PHI BLENDは肥料成分を優しく保持し、濃度変動の暴れを抑えて根を守る役割を果たします。

🌿 美しく、健やかに育てるために

塊根植物や多肉植物は、生長がゆっくりで繊細な根を持つ反面、適切な環境では驚くほど美しく育つ力を秘めています。PHI BLENDは、その力を引き出すために、有機と無機、肥料と微生物、水と空気というすべての要素を調和させるよう設計された用土です。

もちろん、すべての栽培者にとって万能な用土は存在しません。しかし、科学的根拠と実践的ノウハウに裏付けられた土の設計は、あなたの鉢の中の小さな生態系にとって、ひとつの確かな選択肢となるはずです。

次章では、このような設計思想の集大成として、有機用土と化成肥料の“正しい付き合い方”をまとめ、記事を締めくくります。

🔚 おわりに:科学が導く、塊根植物の美しい生長のための選択肢

塊根植物や多肉植物を鉢で育てる――これは単なる園芸ではなく、小さな生態系を手のひらに創るような営みだと、私たちは考えています。その中で用土の選択と栄養管理は植物の命を支える“見えないインフラ”とも言える存在です。

本記事では、有機用土と化成肥料という、一見すると対立的にも見える要素が、実は鉢の中で見事な協奏を成す可能性について、科学的に解説してきました。要点を振り返ると以下のようになります。

- 有機用土は保肥性・緩衝力・微生物活性に優れる一方、未熟な素材は病害リスクを伴う

- 化成肥料は即効性と成分の明確さが強みだが、過剰や誤用で根焼け・塩害を招く

- 微生物は両者を仲介し、養分の循環と病原菌の抑制に貢献する

- 鉢内の通気・水分・温度が、肥料の効き方や微生物の活動に強く影響する

- 無機質オンリーの用土では肥料管理に注意が必要だが、有機質を適度に配合することで吸収効率と安全性の両立が可能となる

そして、こうした科学的知見を活かして開発されたのが、PHI BLENDです。

無機質75%、有機質25%というバランスは、通気性・排水性・肥料保持・病害回避・微生物共生といった多くの要素を両立するために設計された「ちょうどよさ」の象徴です。

もちろん、すべての環境・すべての栽培スタイルに万能な配合は存在しません。しかし、なぜこの比率で、なぜこの素材なのかを科学的に理解して選択することができれば、あなたの栽培はもう“運任せ”ではなくなります。

植物は、黙っていても土の違いを正確に感じ取り、その環境に応じて根を伸ばし、葉を広げ、塊根を太らせていきます。だからこそ、私たち栽培者にできるのは、科学と経験に基づいて、最善のステージを用意することです。

「綺麗に、大きく育てたい」

そう願うあなたの鉢にとって、有機と化成の“ちょうどいい関係”が、きっと力になるはずです。