🧪 肥料は多ければ多いほど良い?塊根植物・多肉植物に潜む「見えない毒」

塊根植物や多肉植物──アガベ、パキポディウム、ユーフォルビアなど──を美しく、大きく育てるには光・水・用土・肥料といった複数の条件を適切に管理する必要があります。その中でも、初心者から上級者まで悩みがちなテーマが「肥料の与え方」です。特に近年では、「成長を促すには肥料が不可欠」といった風潮があり、与えすぎてしまうケースも少なくありません。

しかし、過剰な施肥は、目に見えない深刻な問題──すなわち土壌中の塩類の蓄積(soil salinization)を引き起こす原因となります。これは「塩害」とも呼ばれ、適切な水管理や排水が困難な室内の鉢植え環境では特に深刻な障害を引き起こします。しかもこの障害は、表面的には水不足や根腐れと見分けがつきにくく、気づいたときには既に根に大きなダメージが及んでいることもあるのです。

本記事では、肥料の与えすぎによって引き起こされる土壌塩類集積の科学的メカニズムと、塊根植物・多肉植物に及ぼす具体的な生理障害について、植物生理学・土壌学・環境学などの観点から丁寧に掘り下げます。そして、こうした問題に対して、どのような肥培管理と用土設計が有効なのかを学術的に検証し、最終的には清潔性と排水性に優れた弊社独自の用土「PHI BLEND」の特性も紹介します。

🌱 塊根植物や多肉植物を「美しく」「大きく」「健康に」育てるためには、単に与えるのではなく引き算の美学が必要です。本稿がそのための指針となれば幸いです。

🧂 土壌塩類集積とは何か?その発生メカニズムを科学する

土壌塩類集積(soil salinization)とは、土壌中に可溶性の塩類(硝酸塩、硫酸塩、塩化物、カリウム、カルシウム、ナトリウムなど)が徐々に蓄積し、植物の生育を阻害するレベルに達する現象を指します(Koukounaras et al., 2013)。塩類とは「食塩」だけを意味するのではなく、肥料に含まれる栄養素の多くも実はイオン化した塩であり、適正な濃度では植物の成長を助けますが、過剰になると毒になります。

通常、露地栽培では雨が塩類を地下へ押し流してくれるため、大量に肥料を施しても深刻な蓄積には至りません。しかし、鉢植えや室内栽培のような限られた用土・閉鎖系の環境では、水分は蒸発しても塩分は残り続けるため、時間とともに土壌中の塩濃度が上昇していきます。

この現象を引き起こす主なメカニズムは以下の通りです:

- ☠️ 過剰な施肥:植物が吸収しきれなかった肥料成分(特に硝酸塩やカリウム)が土壌中に残る。

- 💧 排水不足:鉢底から水が抜けない構造や、受け皿に溜まった水の再吸収によって、塩分が土中に閉じ込められる。

- 🌞 蒸発集中:水やり後の蒸発によって水分だけが抜け、イオン成分が表土に濃縮される。

- 🚱 清水潅水の不足:液肥ばかり使い、定期的な水洗い(フラッシング)を怠ると、塩類は蓄積し続ける。

これらの要因が重なると、土壌溶液の電気伝導度(EC)が上昇し、1.0 mS/cmを超えると多くの植物で生理障害が起こるとされています(Shalhevet, 1994)。ECとは、溶液中にどれほどのイオンが溶け込んでいるかを示す指標で、「見えない塩害のセンサー」ともいえる重要な数値です。

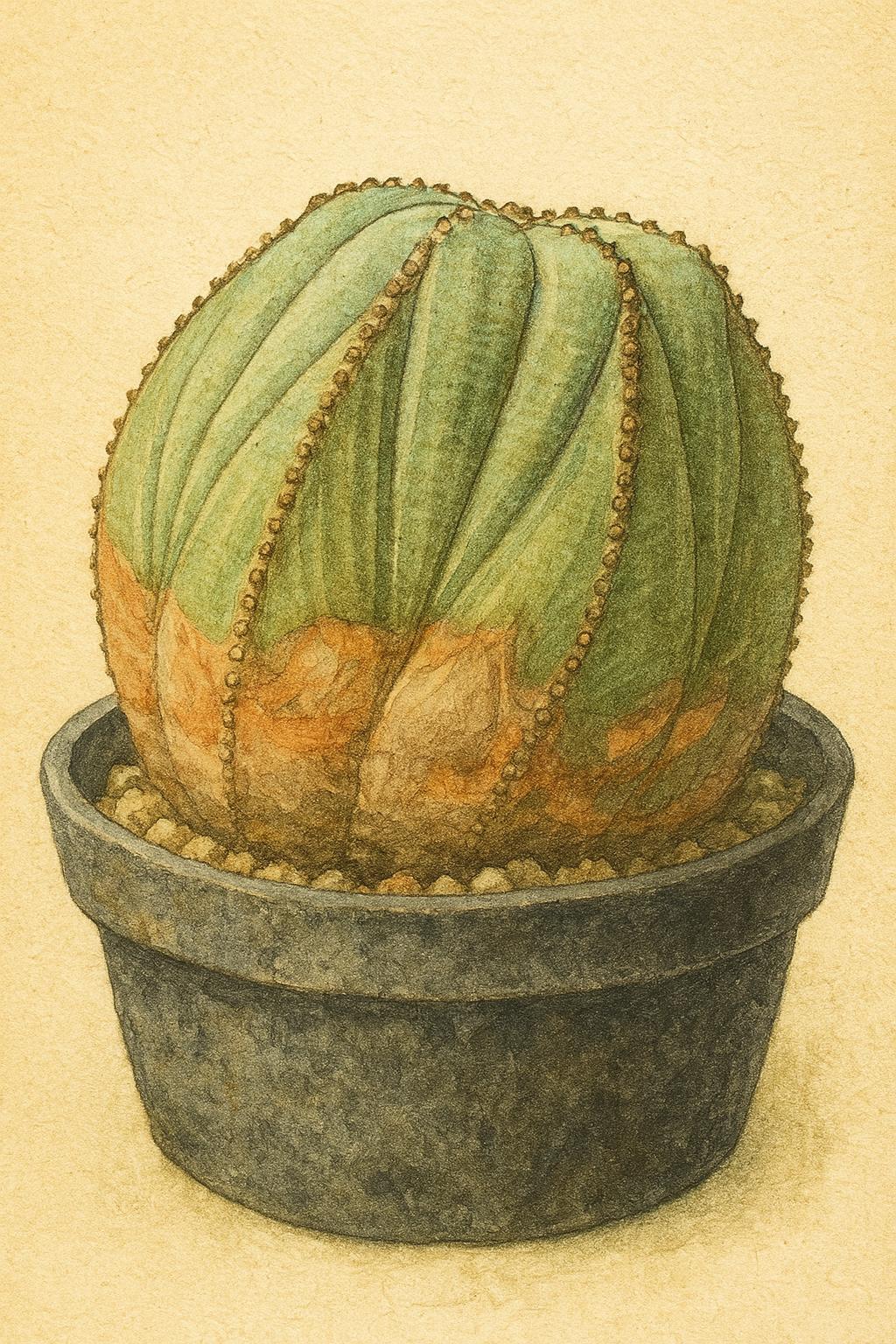

塊根植物や多肉植物の多くは、乾燥には強くても塩分への耐性はあまり高くありません。特にアガベやユーフォルビア・オベサなどは、過剰な塩分環境に長くさらされると根の機能が低下し、生育が著しく悪化します。これは水やりや施肥の頻度に問題があるのではなく、根本的に「排出できない構造」が原因なのです。

つまり、肥料=栄養という思い込みが、結果的に植物を枯らしてしまう paradox(逆説)を生むことになります。この事実を理解することが、科学的な栽培の第一歩です。

🔬 硝酸塩・カリウム・リン酸──塩類はどのように蓄積するのか

土壌塩類集積の本質は、「植物に吸収されなかった肥料成分が、土中に蓄積していく現象」にあります。とくに鉢植えのような閉鎖環境では、一度施肥した成分が排出されにくくイオン濃度が徐々に上昇します。では具体的に、どのような成分がどのような挙動で残留するのでしょうか。ここでは主な肥料成分である硝酸塩(NO₃⁻)、カリウム(K⁺)、リン酸(H₂PO₄⁻)の動きを見ていきましょう。

📌 硝酸塩(NO₃⁻)──移動性が高く、濃縮されやすい

硝酸塩は、植物にとって主要な窒素源のひとつであり、最も吸収効率の良い成分のひとつです(Fageria et al., 2009)。しかし、植物の成長速度を上回る量の硝酸を与えてしまうと、余剰分はすぐに土壌中に残留します。硝酸イオンは陰イオンかつ水溶性水とともに移動しやすく、逆に蒸発によって表層に濃縮されやすい特徴を持ちます。

特に室内で水やり後に蒸発が繰り返されると、硝酸イオンは鉢土の表層にどんどん上がり、濃縮していきます。この濃度が高くなると、植物は水を吸い上げにくくなり、根の浸透圧障害を引き起こします(Marschner, 2012)。また、葉先の褐変や成長停止といった非特異的な生育不良も多くのケースで報告されています。

📌 カリウム(K⁺)──必須だけど、蓄積しやすい二面性

カリウムは細胞の膨圧調整や気孔の開閉に関与する必須ミネラルで、塊根植物の根の膨張・水分保持にも重要な役割を果たしています。しかし、鉢内に多く与えすぎると、やはり吸収されなかったK⁺イオンが土壌溶液中に残留し、塩類集積の一因になります(Epstein & Bloom, 2005)。

カリウムは陽イオン交換吸着されますが、無機質主体の用土(例えば日向土やパーライト)ではこの保持力が弱く、可溶性として残りやすい傾向にあります。そのため、特にPHI BLENDのような速乾・無機質主体の土壌では、控えめな施肥がより重要となります。

📌 リン酸(H₂PO₄⁻)──動かないが、局所的な障害に

リン酸は一般に土壌中で不溶性化しやすく、カルシウムや鉄と結合して難溶性リン酸塩として沈殿するため、硝酸やカリウムほど可動性が高くありません(Hinsinger, 2001)。しかし、注意すべきは局所蓄積のリスクです。特にピートモスやココピートのような有機質は、リン酸の固定力が低いため、根圏にリン酸が滞留しやすくなります。

また、過剰なリン酸供給は他のミネラル(亜鉛や鉄など)との拮抗作用を引き起こし、微量要素欠乏を招くリスクもあります。これらは目に見えにくい問題ですが、じわじわと植物の生理を狂わせる要因になりかねません。

これらの事例からも明らかなように、肥料成分それぞれが異なる挙動とリスクを持ち、安易に量だけでコントロールすることは危険です。特に通気性と排水性が高い用土を使っていても、溜まる成分は溜まるという事実は忘れてはなりません。

🔎 多肉植物においては、「すぐ効く」より「ゆっくり効く」ことの方が、健全な成長に繋がるのです。

🏠 なぜ室内鉢植えでは塩類が溜まりやすいのか──環境と構造の視点から

塩類集積が引き起こす障害は、必ずしも屋外で育てている植物全般に起こるわけではありません。特に注意すべきなのは、室内での鉢植え管理です。ここでは、なぜ室内環境で塩類が蓄積しやすく、植物への悪影響が出やすいのかを、構造的・環境的な要因から明らかにしていきます。

🚱 雨水による「洗い流し」が存在しない

屋外で植物を育てていると、時折降る雨水が鉢土を自然にフラッシング(洗浄)してくれます。これにより、土壌中の余剰な肥料成分や塩類は地中へ押し流され、蓄積が緩和されます。しかし、室内で育てている鉢植えでは、当然ながら雨に当たることはなく、人工的に潅水しなければ排出は起こりません。

しかも、鉢底から十分に水が抜けるように潅水する機会が少ない場合、塩類はそのまま鉢内に留まり続けることになります。これは特に受け皿を敷いている鉢で起こりがちで、鉢底から染み出た水が再び毛細管現象で土に戻るという循環を生み、塩分濃度がじわじわと高まっていきます。

🌡 蒸発環境が安定している=濃縮が進む

室内環境は屋外と比べて気温・湿度が一定に保たれる傾向があります。これは植物の安定育成には好ましい要素ですが、一方で蒸発による濃縮が常に起こるという問題も孕んでいます。つまり、与えた水が蒸発する一方で、水に溶けていた塩分は土中に残り続けるのです。

特に鉢表面の乾燥が早い環境(窓際、空調直下など)では、蒸発による上昇水流とともに塩分も表層に運ばれ、鉢の表面や縁に白い結晶(肥料の析出物)が現れることがあります。これは「白華(はっか)」と呼ばれ、土壌塩類集積のサインとして重要です。

🪴 鉢という閉鎖系:逃げ場のない塩類

鉢植えという栽培形態は、その構造上、塩類が逃げる余地がほとんどありません。土壌量が少なく、排水経路が限られているため、一度施肥した成分は高密度で留まりやすいのです。さらに根が鉢いっぱいに回っている状態では、土壌の緩衝能(バッファー能力)が落ちてしまい、塩濃度が急上昇するリスクが高まります。

この「鉢の小宇宙」では、私たちの管理次第で環境が劇的に変化します。ほんの数回の液肥施用が、数か月分の塩分蓄積につながることも珍しくありません。まさに、良かれと思った施肥が、静かなる土壌汚染を引き起こしているのです。

🧪 このような閉鎖環境下での管理には、科学的な視点と構造的な理解が欠かせません。

🧴 肥料の種類と塩類蓄積のリスク──液肥・化成肥料・有機肥料を比較する

「塩類が蓄積する」と言われても、すべての肥料が同じように危険というわけではありません。肥料にはさまざまな形態と性質があり、それぞれが異なるリスクプロファイルを持っています。ここでは、特に多肉植物・塊根植物の室内鉢植え栽培においてよく使用される、液体肥料・化成肥料・有機肥料の3種を比較し、それぞれの塩類集積リスクを整理していきます。

💧 液体肥料:濃度調整が鍵。便利だが危うい

液体肥料(液肥)は、水に希釈して使う即効性の肥料であり、管理のしやすさから多くの愛好家に利用されています。ただし、液肥はすべての栄養素がイオン化されているため、使い方を誤ると鉢土に直接塩分を与える行為になります。

とくに注意すべきは、「薄めて使えば安全」という誤解です。確かに、500倍〜1000倍希釈で使えば直ちに障害が出ることは少ないですが、それを何度も繰り返すことで塩分がじわじわと蓄積していきます。水やりごとに液肥を混ぜている場合、塩類集積は避けられません。

さらに、鉢底から排水しない「ちょびちょび水やり」や、底面給水式の鉢では、液肥の成分が土中にとどまって濃縮されやすくなります。したがって液肥は、たまに・薄めに・必ず排水を伴う形で使用することが重要です。

🧪 化成肥料:即効性が高い分、焼けやすく蓄積しやすい

化成肥料は、人工的に合成された無機肥料で、一般にチッソ・リン酸・カリ(N-P-K)を高濃度で含んでいます。家庭園芸でよく見られる「8-8-8」や「14-14-14」といった表記は、その成分比率を示します。

このタイプの肥料は水に溶ける速度が速いため、溶出した養分が一気に土壌溶液中のイオン濃度を上昇させます。そのため、置き肥として使った際に根が接触すると「肥料焼け」を起こす危険があります。

また、化成肥料には副成分として塩化物(Cl⁻)や硫酸塩(SO₄²⁻)が含まれることが多く、これらが土壌に蓄積することでEC値(電気伝導度)が急激に上昇します(Koukounaras et al., 2013)。とくにパキポディウムなど塊根部がデリケートな種では、安価な化成肥料が致命的なダメージを与えることもあります。

🌿 有機肥料:ゆるやかに効くが、油断は禁物

有機肥料とは、動植物性の原料(油かす・魚粉・骨粉・鶏ふんなど)をもとにした肥料で、微生物の働きによって徐々に分解されて効果を発揮する緩効性の肥料です。有機肥料は肥料焼けを起こしにくいという利点があります。

しかし、有機だからといって無害とは限りません。鶏ふんや魚粉などは初期EC値が非常に高く塩類が一気に土壌に蓄積します。また、分解時にアンモニアガスや有機酸を発生させることがあり、根を傷める要因ともなり得ます(Hirai et al., 2000)。

さらに、有機肥料は分解に時間がかかるため、管理が難しく効果のコントロールがしにくいという短所もあります。室内では匂いやカビの発生も懸念されるため、使用する場合は完全に熟成された製品を選び、ごく少量に留めることが望ましいでしょう。

📊 比較表:肥料タイプ別 塩類集積リスク

| 肥料タイプ | メリット | 塩類リスク | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 液体肥料 | 濃度調整がしやすく、吸収が早い | 中~高 | 繰り返し使用による蓄積に注意。排水必須 |

| 化成肥料 | 即効性あり、価格が安い | 高 | 塩焼け・肥料焼けが起きやすい |

| 有機肥料 | 緩効性で効果が持続する | 中 | 熟成度、量、匂いに注意 |

🧠 結論としては、「何を使うか」よりも「どう使うか」が塩類対策の肝です。使い方ひとつで、同じ肥料が養分にも毒にもなるのです。

🧹 塩類集積を防ぐ・軽減する方法──フラッシング・施肥設計・用土の力

ここまで、肥料の過剰使用による土壌塩類集積のリスクについて学んできました。それでは、実際に塊根植物・多肉植物を鉢植えで育てる際、どのようにして塩類集積を防ぎ、また発生した塩害をリセットできるのか。この章では、科学的な知見に基づいた3つの実践策を紹介します。

1️⃣ フラッシング──定期的な「洗い流し」で塩分を外に出す

フラッシング(flushing)とは、鉢土全体にたっぷりと水を注ぎ、土壌中に蓄積した塩類を鉢底から流し出す作業です。これは特に液肥を繰り返し使っている場合に欠かせないリセット手段であり、室内栽培では2〜3か月に1回の頻度が理想とされています。

方法は簡単で、鉢土の2〜3倍量の水を与えて、鉢底から勢いよく排水させるだけ。ただし、受け皿を使用している場合は排水が再吸収されないよう、すぐに廃棄することが重要です。排水に白い濁りや泡立ちが見える場合、それは肥料成分やミネラルが流れ出ている証拠です。

フラッシングの直後は、土壌中の栄養素も一時的に減っているため、数日〜1週間は施肥を控えるとよいでしょう。これにより、根が新鮮な水で生理的にリフレッシュされ、再び健全な吸収活動を始めることができます。

2️⃣ 施肥設計──「引き算の管理」で最適量を守る

塊根植物・多肉植物は、成長が緩やかであるため、必要とする養分の量も非常に少ないのが特徴です。特に室内環境では、光量や温度が限られるため、生理活動自体がゆるやかになります。したがって、肥料の“与えすぎ”はあっても“与えなさすぎ”はほとんどないといってよいでしょう。

施肥設計の基本は以下の通りです:

- ✅ 液肥は表示の1/2〜1/4程度に薄めて使用

- ✅ 頻度は月1回〜2回程度で十分(生育期のみ)

- ✅ 緩効性肥料を置き肥する場合は最小限の量にとどめる

- ✅ 休眠期には一切施肥しない

とくに塊根植物は根が傷つきやすいため、肥料による根焼けは致命的です。根の健康が株全体の生命線であることを踏まえ、「効かせるより効かせすぎない」ことを常に意識する必要があります。

3️⃣ 用土設計──通気・排水性の高い土は塩類にも強い

塩類を蓄積させないためには、土壌自体の構造を工夫することも極めて重要です。通気性と排水性に優れた用土は、余剰な肥料分を水とともに速やかに排出できるため、塩類が土中に滞留しにくくなります。

たとえば、弊社が開発したPHI BLENDは、以下のような構成を持ち、塩類蓄積に強い土壌設計となっています。

- 🪨 日向土・パーライト(無機質):通気性と排水性に優れ、イオンの滞留を抑える

- 🧲 ゼオライト:陽イオン交換容量(CEC)が高く、肥料成分を吸着・緩衝

- 🌴 ココチップ・ココピート(有機質):適度な保水力と微生物環境の保持

このように、無機質75%・有機質25%という比率は、排出性と保肥性のバランスに優れ、塩類集積の抑制と、根へのストレス軽減の両立を可能にします。

🧠 どれほど慎重に施肥しても、土壌構造が悪ければ塩類は溜まります。だからこそ、良い土を選ぶことが最初の防御策なのです。

🧾 まとめ──塩類と付き合う“静かな戦略”

塊根植物や多肉植物の美しさは、過酷な環境に適応してきた進化の結晶であり、その造形や質感は、他に類を見ない魅力を放ちます。しかし、私たちがそれを鉢植えとして室内で育てるとき、その“環境”は大きく変わります。とくに肥料管理のミスが引き起こす「土壌塩類集積」は、目に見えにくいが確実に根を蝕む“静かな障害”です。

本記事では、塩類集積のメカニズム、代表的な肥料成分の挙動、植物に起きる具体的な障害、室内栽培におけるリスクの構造、そして肥料の種類ごとの比較を科学的に整理しました。そして最終的に、私たちが取るべき対策は、与えすぎない施肥、適切な潅水、そして信頼できる用土の選択に尽きます。

多くの人が誤解しているのは、「肥料=元気になるもの」という思い込みです。確かに栄養は必要です。しかし、塊根植物にとって必要なのは、“十分な栄養”ではなく、“十分に吸収できる環境”です。その環境が崩れたとき、いくら栄養があっても、それは毒にすらなるのです。

この視点に立つと、用土選びの重要性が改めて浮かび上がります。弊社のPHI BLENDは、こうした問題を未然に防ぐために設計された土壌です。無機質主体の構造と、微量な有機質のバランスにより、通気性・排水性・緩衝性をすべて兼ね備え、塩類の蓄積を抑えながらも、植物にとって快適な根環境を実現します。

🌱 美しい塊根植物を育てるためには、足し算ではなく引き算の哲学が必要です。必要な分だけを、必要なときに、必要な形で。そんな丁寧な管理の先にこそ、真の“育成美”が宿るのではないでしょうか。

▶肥料・栄養に関する網羅的な知識はコチラ↓