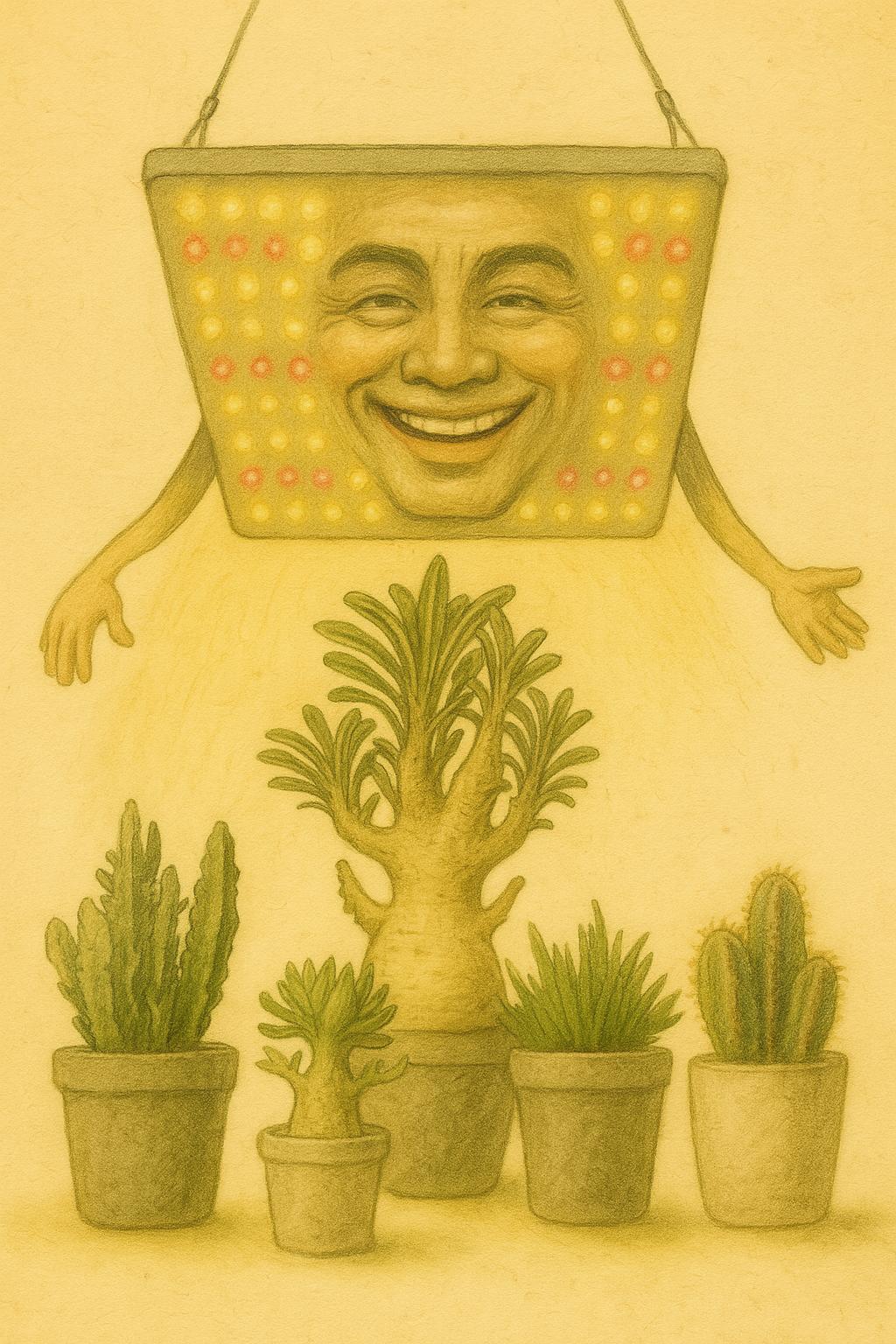

LEDライトは塊根植物・多肉植物にとっての“第二の太陽”となり得るか?

塊根植物や多肉植物は、その独特の造形美と生命力から、近年の植物愛好家の間で圧倒的な支持を集めています。アガベ、パキポディウム、ユーフォルビアなどに代表されるこれらの植物は、強光・高温・乾燥という過酷な環境に適応して進化してきました。彼らが本来持つ形の美しさ──それは強い日差しのもとで育ったことによって形成される引き締まった株姿に支えられています。

しかしながら、私たちがこれらの植物を育てる環境は、自然とは大きく異なります。特に室内栽培では、光量不足や光質の偏りによって徒長(植物の間延び)や色づきの不良、成長不良が起こりやすくなります。こうした問題を克服するために注目されているのが、人工光源──なかでも波長制御が可能なLEDライトです。

LEDライトは、太陽光のような連続スペクトル光を人工的に再現できるだけでなく、植物の反応を引き出す特定の波長(青、赤、遠赤、緑、UVなど)を選択的に照射できるという大きな利点があります。このことはつまり、植物生理を深く理解し、適切な波長を選び、環境を精緻にデザインすれば、LEDライトは“第二の太陽”となりうるということを意味します。

本記事では、塊根植物・多肉植物を鉢植えで「綺麗に大きく」育てるために、LEDライトの各波長がどのような科学的効果をもたらすのかを、植物生理学・光形態形成学・植物ホルモン学などの学術的視点から多面的に掘り下げていきます。特に重要なキーワードとなる「光合成効率」「徒長防止」「発根促進」「色揚げ」といった現象に焦点を当て、それぞれの波長が植物にもたらす具体的な生理的反応を紐解いていきます。

さらに、アガベ・パキポディウム・ユーフォルビアといった代表種の反応性の違いや、栽培者が室内環境で実践すべきLED設計の基本原理についても丁寧に紹介していきます。そして記事の最後には、こうした光環境と深く関わる用土の選定と環境設計の重要性についても触れ、室内栽培における総合的な生育戦略を提案いたします。

植物は光を「エネルギー」としてだけでなく、「情報」としても活用しています。光の強さだけではなく、その“色”──つまり波長の違いが、植物のかたちと生き方そのものを左右しているのです。LEDライトという道具をどう使いこなすかによって、あなたの植物は徒長するか、締まって太るか──その運命が大きく分かれます。

植物が感じる“光の質”とは何か?

植物にとって「光」は単なるエネルギー源ではありません。太陽の出入りや空の色の変化など、光の波長と強度の変化は、季節や時間、場所といった環境情報そのものでもあります。こうした情報を感知し、自らの成長を調整しているのが、植物が持つ光受容体(photoreceptors)です。

代表的な光受容体として、以下のようなものが知られています。

- フィトクロム(Phytochrome):主に赤色光(660nm)と遠赤色光(730nm)を感知し、発芽・徒長・花芽形成などの重要な成長プロセスを制御します。

- クリプトクロム(Cryptochrome):青色光(450nm前後)を感知し、胚軸の伸長抑制や概日リズム(サーカディアンリズム)に関与します。

- フォトトロピン(Phototropin):青色光を感知して、葉の向きや気孔の開閉を調節します。

- UVR8:UV-B領域(280〜315nm)を感知し、DNA損傷を防ぐ防御応答や色素合成を促進します。

これらの受容体は、各波長の光を受け取ることで活性化し、植物ホルモンの合成・移動・感受性を変化させることで、最終的に茎の伸長、葉の展開、発根や花芽形成といった“目に見える形態”に反映されます。

たとえば、強い青色光が当たるとクリプトクロムが活性化し、ジベレリン(GA)という伸長を促すホルモンの合成を抑制します。その結果、徒長が抑えられ、詰まった株姿となるのです。反対に赤色光に偏った環境では、GAの合成が進み、節間が間延びしやすくなります(Ohgishi et al., 2004)。

このように、植物にとって「光の質」とは、単に明るい・暗いではなく、「どの波長の光が、どの割合で、どれだけの時間当たっているか」というきわめて精密な環境シグナルなのです。

LEDライトが画期的なのは、この光の質を人為的に制御できる点にあります。波長別に調整されたLEDを用いることで、植物が必要とする情報を“意図的に”伝えることができるのです。つまりLEDは、単なる照明器具ではなく、植物にとっての“言語”として機能しうるツールなのです。

この章では、LEDの波長ごとの特性がどのように植物の光受容体に働きかけ、成長や形態に影響を与えるかの基礎を整理しました。次章では、各波長の具体的な生理効果について、科学的根拠に基づいてさらに深掘りしていきます。

波長別:LEDの色が植物に与える具体的効果

LEDライトの最大の利点は、特定の波長(=色)を正確に制御できる点にあります。植物は太陽光のような広い波長帯にも反応しますが、それぞれの波長が担う役割は明確に異なります。ここでは、代表的な波長とその植物生理への影響を、科学的根拠とともに詳しく解説します。

🌐 青色光(約450nm)

主な役割:徒長抑制、葉の厚み向上、色素合成促進

青色光はクリプトクロムやフォトトロピンといった光受容体によって感知され、植物に「青空の下にいる」というシグナルを送ります。この結果、ジベレリン(GA)の合成が抑制され、茎の伸長が制御されます(Ohgishi et al., 2004)。

また、青色光は気孔の開閉や葉の厚みにも影響し、蒸散量の増加と光合成効率の改善をもたらします。特に室内栽培では、青色光が不足しやすいため、徒長を防ぎ締まった株に仕上げるためにも積極的な活用が重要です。

🔴 赤色光(約660nm)

主な役割:光合成の駆動、葉の展開、茎の伸長促進

赤色光は、クロロフィルの光合成吸収ピークに近く、もっとも効率的に光合成を進める波長です。また、フィトクロムという光受容体を介して、発芽や花芽形成、茎の成長を調整します。

ただし、赤色光“単独”では徒長を促進してしまう恐れがあり、青色光とのバランスが不可欠です。一般的に、赤:青の光量比を5:1〜10:1に保つことで、光合成を効率よく進めつつ、過度な徒長を防げます(Koukounaras et al., 2013)。

🌫️ 遠赤色光(約730nm)

主な役割:形態形成、発根促進、開花誘導

遠赤色光は、赤色光とは対照的に、植物に「日陰にいる」という情報を与えます。これは、葉に遮られた光環境では赤色光が吸収され、遠赤色光が多く透過するためです。

このため、遠赤色光が優位になると、植物は光を求めて徒長しやすくなります。一方で、特定の条件下では発根促進にも寄与することが明らかになっています(Moriyasu et al., 2020)。

従って、栽培の目的に応じて遠赤色光の量を調整することで、茎の高さを抑えるか、逆に根の形成を促すかという戦略的な制御が可能になります。

💚 緑色光(約520〜550nm)

主な役割:葉内部への光到達、形態の安定化、見た目の自然さ

かつては「緑色光は役に立たない」と言われていましたが、近年の研究では、葉の内部深くにまで到達する波長として、補助的な光合成や形態安定に寄与することが明らかになっています(Smith et al., 2017)。

また、緑色光を含んだ“白色LED”は、植物の見た目を自然に保ちやすく、鑑賞性にも優れるため、多肉植物の室内栽培においてはバランスのとれた選択肢となります。

☀️ 紫外線(UV-A/B:280〜400nm)

主な役割:色素の生成(色揚げ)、形態制御、病害抵抗性の向上

UV-Bはアントシアニンやフラボノイドなどの色素合成を促進し、植物の紅葉や防御機能の強化に寄与します(Zhang et al., 2021)。

適度なUV照射は、塊根植物の色揚げや表皮の硬質化に有効であるとされますが、強すぎると組織障害を引き起こすため、低出力・短時間の活用が基本となります。

このように、LEDの波長はそれぞれ明確な機能を持ち、適切に組み合わせることで、光合成・形態・色素・根の発達に至るまで幅広くコントロールできます。次章では、こうした波長が植物ホルモンにどう影響するか、さらに深く掘り下げていきます。

光とホルモンの相互作用:徒長・発根・分枝を制御する鍵

植物の成長は、外部環境と内部ホルモンの相互作用によって制御されています。とりわけ光の波長は、ホルモンの合成量・移動・感受性形状の美しさが重要な植物群にとって、この光とホルモンの関係を理解することは非常に重要です。

ここでは、光が特に強く関係する3つの植物ホルモン──ジベレリン(GA)、オーキシン(IAA)、そしてサイトカイニン──に焦点を当てて解説します。

🔬 ジベレリン(GA)と徒長

ジベレリンは、植物の細胞を縦方向に伸長させる作用を持つホルモンです。暗い環境や、赤色光だけの単波長環境ではこのジベレリンが過剰に働き、間延びした軟弱な株姿を形成してしまいます。

一方で青色光を含んだ環境では、光受容体であるクリプトクロムが活性化し、GAの合成を抑えることで、徒長を防ぎ、詰まったコンパクトな姿を形成します(Ohgishi et al., 2004)。

この作用は、特にパキポディウムやアデニウムのような幹立ちの品種で顕著に現れ、青色光が不足すると幹が細く長くなり、美しいシルエットが損なわれるリスクがあります。

🌱 オーキシン(IAA)と発根・光屈性

オーキシンは、茎頂部(成長点)で合成され、下方へ移動することで細胞伸長、根の形成、枝分かれの抑制などに関与するホルモンです。

光の当たる方向によってIAAが片側に偏在する現象が光屈性であり、主に青色光がこの分布を調整します。さらに、遠赤色光が加わると、根端でのIAA濃度が上昇し、発根が促進されるという研究結果も報告されています(Moriyasu et al., 2020)。

これは、挿し木や発根管理時において、赤色+遠赤色のスペクトルが根の誘導に有効であることを示唆しており、多肉植物の増殖や根の再生を狙った照明戦略として注目されています。

🌿 サイトカイニンと分枝・葉の展開

サイトカイニンは細胞分裂を促進し、特に側芽の成長や葉の展開に強く関与します。赤色光の下では、サイトカイニン合成が促進される傾向があり、分枝が促進されるという研究もあります(Kurepin et al., 2007)。

一方で、遠赤色光が過剰になると、頂芽優勢が強くなり、側枝が抑制されることがあります。つまり、赤色:遠赤色のバランスは、分枝構造にも影響するということです。

このように、LEDライトによる波長設計は、単に光合成を支援するだけでなく、植物ホルモンを通じた形態形成のコントロールにもつながる重要な要素です。次章では、これらの生理的反応を品種特性と関連づけながら、代表的な塊根・多肉植物の反応の違いについて詳しく見ていきます。

品種による光応答の違い:アガベ・パキポディウム・ユーフォルビア

植物の光応答は共通の生理メカニズムに基づいていますが、実際の反応の強さや出方は種や属によって大きく異なります。とくに塊根植物・多肉植物では、原産地の環境や光合成様式の違いが、その光の感じ方や適応能力に強く影響します。

ここでは、塊根・多肉植物の代表的な3属──アガベ、パキポディウム、ユーフォルビア──における光応答の特徴を整理し、それぞれに適したLED光環境の方向性を考察します。

🌵 アガベ(Agave):CAM型の強光性ロゼット植物

アガベは、CAM型光合成(夜間にCO₂を取り込み、昼間に光合成)を行う代表格であり、高光量・高温・乾燥環境に適応したロゼット型植物です(Nobel, 1988)。

このため、LED照明においても高い光量(PPFD)と、日中を明確に感じ取れる青・赤を中心としたスペクトルが必要です。特に注意すべきは、夜間に光が当たるとCAMサイクルが阻害され、CO₂の吸収ができなくなる点です。暗期をしっかり確保する照明設計が重要です。

また、UV-Aを短時間照射することで、葉のクチクラ層が厚くなり、質感の向上や色揚げにつながる可能性もあります。

🌳 パキポディウム(Pachypodium):季節性の強い落葉性C3植物

パキポディウムは、主にマダガスカル原産の落葉性低木であり、基本的にはC3型光合成を行うと考えられています。ただし、一部の種ではCAM様挙動が観察されており、環境により柔軟に光合成様式を切り替える可能性も指摘されています(Winter et al., 2011)。

彼らは強光を好みつつも、暑すぎると落葉して休眠するため、LED育成では照射強度と温度管理のバランスが重要です。特に成長期(春〜初夏)には12〜14時間の高光量照射が効果的ですが、休眠期には日長を縮めて調整するのが理想です。

徒長を防ぐには青色光をしっかり確保し、株元まで均一に光が届くような配置が有効です。

🌿 ユーフォルビア(Euphorbia):多様性の広い群の光応答

ユーフォルビア属は、非常に多様な形態と生態を持つ一大グループです。茎多肉型のものにはCAM型が多く、葉多肉型にはC3型やその中間的な挙動を示すものも存在します(Voznesenskaya et al., 2007)。

茎が太く、緑色で日光を直接受けるタイプのユーフォルビア(例:E. ingens, E. trigonaなど)は、強光に非常に強く、青〜赤の波長をしっかりと与えることで節間が締まり、徒長を防げます。

一方で、葉の大きな観葉タイプのユーフォルビアや、肌がデリケートな品種(例:E. obesaなど)は、赤・青の光量が過剰になると葉焼けや萎縮を起こすことがあります。そのため、こうした種には緑色光や遠赤色光を適度に含んだ“フルスペクトル”LEDを用いることで、穏やかな成長を促すことができます。

このように、品種や属の違いにより、LED光への反応は多様です。重要なのは、その植物がどのような環境に原産し、どの光合成様式をとっているかを知ったうえで、日長・波長・照度の3点を組み合わせて調整することです。

次章では、こうした知見をふまえ、室内LED栽培における最適な照明設計の実践方法について詳しく解説していきます。

LED育成ライトの設計指針:照度・波長・日長の最適化

ここまでの章で、LEDの波長が植物の生理に与える影響と、品種による応答の違いについて確認してきました。本章では、これらの知見をもとに、室内栽培におけるLED育成環境の設計方法を、照度・波長構成・日長の3要素に分けて具体的に解説します。

💡 照度(PPFD)の目安と照射距離

植物が光合成を行うためには、十分な光量子束密度(PPFD)が必要です。塊根植物・多肉植物は高光要求性の種が多く、最低でも200〜300 µmol/m²/sのPPFDが望ましいとされます(Raviv & Lieth, 2008)。

一般的なLEDライトでは、光源からの距離がPPFDに大きく影響します。たとえば、30WのLEDで30cmの距離では300 µmol/m²/sを超えることがありますが、50cm離すとその半分以下になることもあります。

したがって、ライトはできるだけ植物に近づけて設置し、かつ株全体に均一に光が当たるよう、真上だけでなく斜め方向からの補光も検討すると良いでしょう。

🌈 波長構成のバランス

植物の健全な成長には、青色光と赤色光のバランスが不可欠です。一般的な推奨バランスは以下のとおりです:

- 赤色光(660nm前後):光合成と成長促進 → 約70〜85%

- 青色光(450nm前後):徒長防止と形態制御 → 約10〜25%

- 緑色光(optional):葉の内部光合成や視認性向上 → 適宜

- 遠赤色光(optional):発根・開花・形態操作 → 1〜5%

- UV-A(optional):色素合成・表皮硬化 → 1〜2%、週数回短時間

初心者には、青赤のみの“ピンクライト”よりも、緑色や遠赤、UVを含んだフルスペクトルタイプのLEDの方が、植物の反応が自然で失敗が少ない傾向があります(Massa et al., 2008)。

🕒 日長(Photoperiod)の設計

多肉植物や塊根植物は中性光周期型の種が多く、日長による花芽分化への影響は少ないものの、生育速度や徒長の制御には大きく関わります。

室内栽培では、以下のような日長設計が推奨されます:

- 春〜秋の成長期:12〜14時間点灯 / 10〜12時間消灯

- 冬期または休眠誘導:6〜8時間点灯 / 16〜18時間消灯

特にCAM型光合成を行うアガベなどでは、夜間の暗期にCO₂を取り込むため、完全な消灯時間をしっかり確保することが必須です(Borland et al., 2011)。

📌 注意点と補足

照度が足りない環境で長時間照射しても、光合成が飽和するPPFDに達していない場合、効果が限定的になります。逆に、高照度で長時間照射しすぎると、葉焼けや光阻害(photoinhibition)を起こすこともあります。

また、LEDの発熱は少ないとはいえ、高出力LEDを狭い空間で使用すると局所的に温度が上がることがあります。通風と温度管理も並行して行うことが、徒長を防ぎ、健康な株姿を維持するポイントとなります。

このように、LED育成ライトの効果を最大限引き出すためには、照度・波長・日長の3点を設計思想として一体的に管理することが極めて重要です。

次章では、この光環境を最大限活かすための「土壌との相性」──すなわち、根の呼吸や蒸散、乾燥スピードを支える用土設計の考え方について紹介します。

光環境と用土の関係:根の呼吸と乾燥速度を支える

LEDによる育成環境を設計する際、多くの栽培者は光そのものに注目します。しかし、見落とされがちな重要な要素が、「その光を受けた植物の根が、どのように応答するか」です。植物の光合成が活性化すれば、そのぶん根はより多くの酸素・水分・栄養素を必要とします。その需要に応えられるかどうかは、実は用土の設計にかかっています。

特に塊根植物・多肉植物のように根腐れリスクが高い品種では、LEDで光合成を活性化した結果、過湿な用土とのミスマッチが生じ、逆に根が傷むことすらあります。つまり、光を増やすほど、用土の“通気性と排水性”が問われるということです。

🧪 光合成の活性化と根の呼吸需要

LEDライトによって光合成が促進されると、葉はより多くの糖を生産します。これらの糖は師管(しかん)を通って根へと運ばれ、根の成長や新根の形成に利用されます。さらに根はこれらの糖を使って呼吸(ミトコンドリアによるエネルギー生産)を行うため、酸素の供給が必須になります。

このとき、酸素の供給源は空気中のみであり、根の周囲の土壌空間が水で満たされてしまうと、呼吸ができなくなります。その結果、根が酸欠を起こし、腐敗菌に感染しやすくなるのです。

🌿 用土に求められる3つの要素

LEDによって光量を増やす栽培では、以下のような物理的にバランスの取れた用土が強く求められます:

- 通気性:酸素を根まで届けるための気相空間を確保

- 排水性:余分な水を速やかに排出し、根の酸欠を防ぐ

- 乾燥速度:蒸散に応じて適切に乾くことで、根の生理的テンポと合致

これらの特性を備えた用土こそが、強い光で活発になった根系を支える基盤となります。

📦 PHI BLENDが提供する光との調和

こうした観点から、Soul Soil Stationが開発したPHI BLENDは、室内LED栽培における光環境との高い親和性を持つよう設計されています。

構成比は無機質75%:有機質25%で、具体的には以下の素材を使用しています:

- 日向土(中粒):構造安定性と通気性の維持

- パーライト(中粒):強力な排水性と根の酸素供給

- ゼオライト:ミネラル供給とアンモニア吸着による根腐れ予防

- ココチップ(粗目):緩やかな保水と有機的な緩衝機能

- ココピート(顆粒):毛細管水分供給と微生物環境の緩衝

これにより、光合成が活性化された状態でも根が酸欠せず、土壌中の空気と水が絶妙なバランスで共存する環境を実現します。特にLEDライトを使用して積極的な育成を行うユーザーにとって、このような用土は“攻めの育成”を可能にするインフラだといえるでしょう。

次章では、LED照明と用土設計を連動させたうえで、実際にどのように塊根植物・多肉植物を美しく育てていくかという実践面にフォーカスしてまとめていきます。

まとめ:LED育成における光と土の協奏

塊根植物・多肉植物を「綺麗に大きく」育てるうえで、LEDライトによる波長設計は、単なる光合成の補助手段ではありません。それはむしろ、植物にとっての言語であり、成長の司令塔として機能します。

青色光は徒長を抑え、赤色光は成長を促し、遠赤外線は根の形成に、紫外線は色揚げと抵抗性の強化に貢献します。こうした波長ごとの“メッセージ”を理解し、品種特性と育成目的に合わせて照明設計を最適化することが、現代的な室内栽培の核心です。

しかし、光だけを変えても、植物は本来のポテンシャルを発揮できません。強い光合成活動を支えるには、根が呼吸し、養分を吸収し、水分を適切に調節できる“土の器”が必要です。つまり、光と土は常に対になって機能するのです。

たとえば、LEDによって強化された光合成が根の酸素需要を増加させたとき、通気性の悪い土ではすぐに根腐れが起きてしまいます。逆に、乾きすぎる用土では、水分供給が間に合わず葉が萎れてしまいます。まさにそこに、光と用土の協奏を成立させる“設計の美学”があります。

そのような視点から、Soul Soil Stationが提供する PHI BLEND は、LED環境下での育成において非常に高い親和性を発揮する用土として設計されています。

無機質75%・有機質25%というバランス設計により、構造安定性と通気排水性、そして緩やかな保水性が同時に確保されています。日向土・パーライト・ゼオライトの組み合わせが根の呼吸とアンモニア除去を支え、ココチップ・ココピートが蒸散のテンポと連動して水分の動きを制御します。

LEDによる高度な育成を成功に導くには、光と土の両方が科学的に設計された環境の中で調和している必要があります。波長にこだわるならば、その光を正しく活かせる土にもこだわるべきです。

あなたの育成空間に、理想的な光と土のペアを揃えることで、塊根植物・多肉植物たちは本来の美しさと力強さを最大限に表現してくれるでしょう。

光環境関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の光環境完全ガイド【決定版】