サマリー🐜

本記事の要点は三つです。第一に、アブラムシ(植物の汁を吸い甘露=糖液の排泄物を出す害虫)が、甘露を餌にするアリと相利共生(互いに利益を与える協力関係)を形成し、アリが天敵を追い払うためアブラムシが爆発的に増えます(Stadler & Dixon, 2005; Kudoら, 2021)。第二に、発生の引き金は18〜25℃程度の過ごしやすい気温、新芽の多い時期、窒素過多や風通し不足などの管理要因です(Dixon, 1998; Aqueel & Leather, 2011)。第三に、対策は環境整備→早期発見→物理的除去→必要最小限の薬剤の順で実施し、特にアリの動線遮断とベイト処理をセットにすることが再発防止の鍵です(van Lenteren, 2012)。

導入:なぜ「アリ×アブラムシ」が厄介なのか 🧩

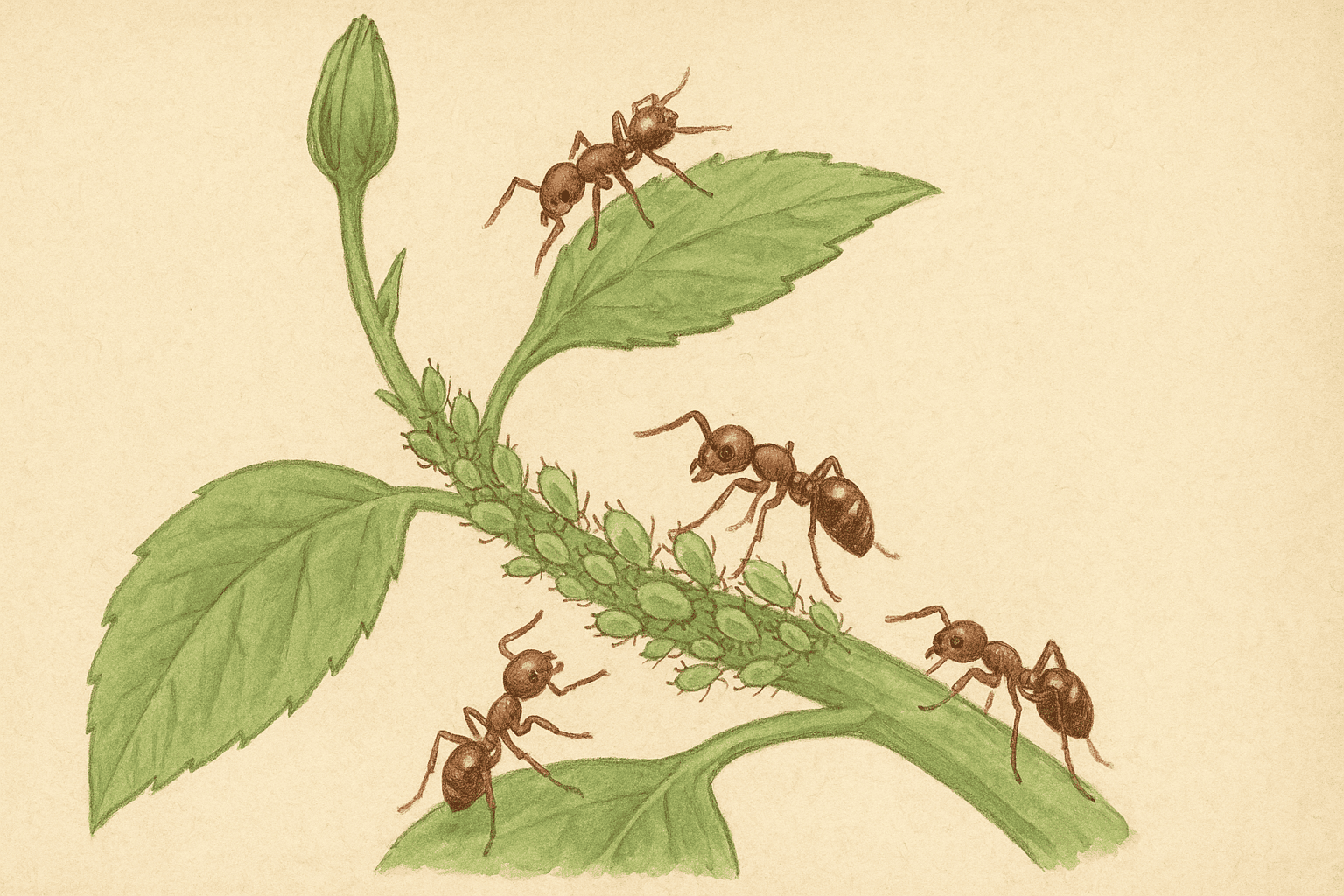

アブラムシは柔らかい新芽や葉裏から師管液(糖とアミノ酸が多い養分)を吸います。彼らは余剰糖を甘露として排泄し、これをアリが採餌します。アリは見返りとしてアブラムシを外敵(テントウムシ・寄生バチなど)から防衛し、コロニーの増殖を助長します(Stadler & Dixon, 2005; Kudoら, 2021)。甘露は葉面に付着して煤病(黒いカビ)を引き起こし、光合成を阻害して生育を落とします。さらに甘露はアリを誘引し、ベランダや室内への侵入を加速します(RHS, 2024)。

発生の科学的背景:環境・生理・微生物 🌡️🌬️🧪

気温と季節

多くのアブラムシは18〜25℃で増殖速度が高まり、春〜初夏・秋に増えやすく、真夏の極端な高温では一部で増殖が鈍ります(Dixon, 1998)。屋外で塊根・多肉を管理する読者にとって、春先と梅雨入り前後が最警戒です。

栄養状態と組織の硬さ

窒素肥料の過多は、柔らかく水分の多い組織を作り、アブラムシの繁殖率を高めます(Aqueel & Leather, 2011)。緩効性肥料を適量に抑え、引き締まった生長を促すことが防除の第一歩です。

風通し・微生物・甘露

鉢が過密で風が動かないと、アブラムシの定着と甘露汚染が進み、甘露を基質に煤病が発生します(RHS, 2024)。葉が黒ずむだけでなく光合成が落ち、回復に時間がかかります。

ベランダ・庭での予防設計:発生させない環境づくり 🛡️

用土と潅水の原則

通気性と排水性が高く、必要最小限の保水性を持つ培養土が根を健全に保ち、被害耐性を高めます(Raviv & Lieth, 2008)。潅水は「たっぷり→しっかり乾かす」を徹底し、表土の常時湿潤を避けます。

配置と風

鉢同士の接触を避け、棚の高さや向きを工夫して常に微風が通る配置にします。サーキュレーターは弱風で常時運転が理想的です(RHS, 2024)。

衛生と検疫

甘露や埃は毎週の拭き取りで除去します。新規導入株は2週間の隔離観察を行い、葉裏と株元、用土表面をルーペで確認します(UC IPM, 2022)。

早期発見のコツ:アリは「矢印」、甘露は「痕跡」 🔍

アリの行列が株へ向かっていれば、その先にアブラムシやコナカイガラムシがいる可能性が高いです(UC IPM, 2022)。葉や幹がベタつく光沢は甘露のサイン、時間経過で黒い煤に変わります(RHS, 2024)。鉢底穴の出入りや用土内でアリが活発なら、根部の吸汁害虫にも警戒します。

発生時の一次対応:物理的防除で数を一気に減らす 🧼💧

隔離→シャワー→乾燥

被害株はすぐに隔離し、葉裏からぬるま湯シャワーでアブラムシと甘露を洗い落とします。その後は風通し良く速やかに乾かし、再定着を防ぎます(UC IPM, 2022)。

バリアでアリを遮断

鉢の脚・棚の脚に粘着テープの帯を作り、アリの動線を遮断します。屋外では幹巻き+粘着剤も有効です。行列が途絶えるだけで天敵の活動が戻り、自然抑制が働きやすくなります(Stadler & Dixon, 2005)。

剪定と点処理

蕾や巻き葉に密集する場合は部位ごと剪除し、袋密閉で廃棄します。数が少なければアルコール綿棒や粘着テープで点的に除去します(UC IPM, 2022)。

化学的防除:必要最小限・ローテーション・安全配慮 🧪

IPMの考え方では、薬剤は最後の手段です(van Lenteren, 2012)。ただし密度が高い場合は、接触剤(殺虫せっけん・油剤)でまず現存個体を落とし、残存と再発に浸透移行性で対応する順が安全かつ確実です(UC IPM, 2022)。室内周辺では換気・養生・手袋・眼の保護を徹底します。アリのコロニーにはベイト剤が最も再発抑制に有効です。

日本で入手しやすい代表的資材(例)🛒

| 用途 | 有効成分・剤型の目安 | 市販例(ホームセンター等) |

|---|---|---|

| アブラムシ(接触) | 殺虫せっけん/植物油・鉱物油スプレー | 「園芸用殺虫せっけん」各社、「マシン油乳剤」系スプレー |

| アブラムシ(浸透移行) | ネオニコ系などの浸透移行性(粒剤・液剤) | 「オルトランDX」粒剤・液剤、「ベニカX」各スプレー、「モスピラン」系 |

| アリ(巣ごと) | ベイト剤(糖・油系誘引+低用量毒成分) | 「アリの巣コロリ」「アリメツ」「コンバット アリ用」等 |

※必ずラベルで対象害虫・使用場所・希釈倍率・安全注意を確認し、同系統の成分を連用しないローテーションを心がけます(UC IPM, 2022)。花期はポリネーター配慮のため、開花部への散布を避けます。

代表属別の要注意ポイント 🌱

アガベ(Agave)🗡️

硬葉でもロゼット中心の新葉付け根は密閉され、アブラムシが潜みやすいです。アリが中心に出入りすれば要点検。下葉の枯葉は早めに除去し、通気と清潔を保ちます(RHS, 2024)。

パキポディウム(Pachypodium)🛡️

棘の基部や幹のくぼみがデッドスペースになります。水洗い+やわらかいブラシで甘露と虫を落とし、表土に軽石・ゼオライト細粒を薄く敷くとアリのトンネル形成を抑えやすくなります(Raviv & Lieth, 2008)。

ユーフォルビア(Euphorbia)⚠️

新芽・蕾にアブラムシが付きやすい種があります。乳液は有毒のため、物理除去や散布は手袋・保護眼鏡で行い、傷を増やさない点処理を徹底します(UC IPM, 2022)。

ケース別の実践手順(屋外ベランダ想定)🧭

ケースA:アリの行列だけ見つけた

行列の起点と終点を追って虫の焦点を特定します。直ちに粘着バリアを設置して動線を遮断し、ベイト剤を通り道に配置します。株側はルーペで葉裏・新芽・株元を点検し、虫体が少なければ物理除去だけで経過観察します。

ケースB:新芽に群生+葉がベタつく

甘露が多く煤病リスクが高い状態です。隔離→シャワー→乾燥のあと、殺虫せっけんまたは油剤を葉裏まで十分量散布します。巻き葉・蕾に密集するタイプは部位を剪除し、残渣は密閉廃棄します。再発が続く場合のみ、浸透移行性を少量で導入します。

ケースC:用土からアリが出入りする

鉢内に通路や巣がある可能性があります。受け皿の水・ゴミを除去し、表土を入れ替えて清潔に保ちます。必要なら植え替え時に用土をふるい落とし、根部の吸汁害虫がいないか確認します。外周にはベイト剤を平行設置します。

まとめ:IPMで「再発しにくい」土台をつくる 🔁

アブラムシとアリの共生は、甘露という資源供給がアリの防衛行動を誘発し、さらにアブラムシを増やす正のフィードバックで成り立ちます(Kudoら, 2021; Stadler & Dixon, 2005)。この循環を断つには、アリの遮断と巣対策を起点に、環境整備・物理除去・最小限の薬剤を組み合わせるのが最短です(van Lenteren, 2012)。ベランダや庭では、風の流れ・鉢の間隔・潅水メリハリ・施肥の控えめ運用という日常の微調整が、最も確実な「予防薬」になります。

病害虫・衛生関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の病害虫・衛生完全ガイド【決定版】

PHI BLEND(栽培ベースの最適化)🧱

通気・排水・保水のバランスを意識した無機質75%+有機質25%の配合は、根を健全に保ち再発しにくい管理を後押しします(Raviv & Lieth, 2008)。日向土・パーライト・ゼオライトの骨格に、清浄なココチップ・ココピートを補う設計のPHI BLENDは、塊根・多肉の根張りを助け、過湿や停滞水によるストレスを抑えます。詳細は下記をご参照ください。

参考文献

- Dixon, A. F. G. (1998). Aphid Ecology: An Optimization Approach. Springer.

- Stadler, B., & Dixon, A. F. G. (2005). Ecology and evolution of aphid–ant interactions. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 36, 345–372.

- Kudo, T., et al. (2021). A symbiotic aphid selfishly manipulates attending ants via dopamine in honeydew. Scientific Reports, 11, 18569.

- Aqueel, M. A., & Leather, S. R. (2011). Effect of nitrogen fertiliser on population dynamics of cereal aphids. Crop Protection, 30, 347–353.

- UC IPM (2022). Integrated Pest Management for Home and Landscapes: Aphids & Ants. University of California Statewide IPM Program.

- RHS (2024). Pests and Diseases on Cacti and Succulents. Royal Horticultural Society.

- van Lenteren, J. C. (2012). The state of commercial augmentative biological control. BioControl, 57, 1–20.

- Raviv, M., & Lieth, J. H. (2008). Soilless Culture: Theory and Practice. Elsevier.