はじめに

🧭最初に要点:室内のコナカイガラムシ(白い綿状をまとう吸汁害虫)は、無風・過密・温暖という条件で増えやすく、発見が遅れるほど根絶が難しくなります。対策の基本は①環境整備(通風・清潔・適湿)→②物理的除去(ブラッシング/アルコール綿棒)→③必要最小限の化学的手段(粒剤などの浸透移行性/点的スプレー)という順序です(RHS, 2025; UC IPM, 2022)。アガベ・パキポディウム・ユーフォルビアなどの塊根・多肉植物では、葉腋・棘元・幹の凹部が温床になりやすいため、定期点検と早期対応が決め手になります。

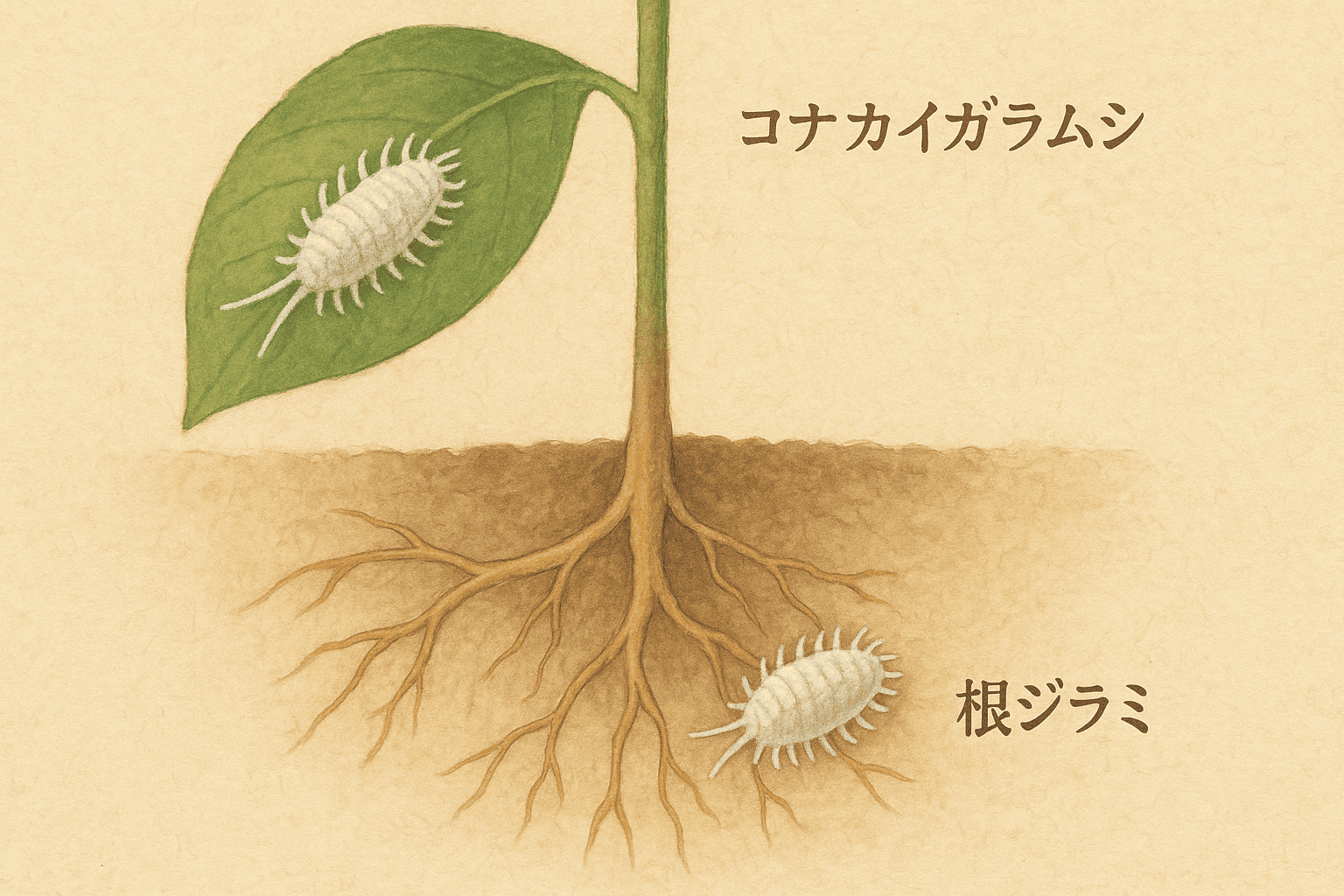

同じ「カイガラムシ」と呼ばれる仲間でも、コナカイガラムシと根ジラミ(根部カイガラムシ)は発生する場所も対処法もまったく異なります。前者は葉や茎など地上部に白い綿状のロウをまとって現れ、風通しの悪い室内や葉腋のすき間で繁殖します。一方、根ジラミは土の中の根表面に寄生し、見えないまま養分を吸い取って株を衰弱させる「地下の害虫」です。コナカイガラムシはブラッシングやアルコール綿棒など物理的な拭き取りが主な対策ですが、根ジラミは発見後に鉢を抜いて洗根・用土交換が必要になります。いずれも「弱った株」に集中するため、日頃から清潔で通気性の高い環境と健全な根張りを保つことが最大の予防策です。見える敵(コナカイガラムシ)と見えない敵(根ジラミ)──どちらも塊根植物・多肉植物を長く育てる上で無視できない存在です。

by Carl Davies via Wikimedia Commons, CC BY-A 3.0

なぜ室内で増えるのか:生態と環境の相互作用

🐜コナカイガラムシは、白いロウ物質で体表を覆い、葉腋や節間など風の当たりにくい隙間に群生する吸汁害虫(植物の汁を吸う昆虫)です。雌は綿状の卵嚢に多数の卵を産み、温暖な室内では世代交代が連続しやすく、幼虫(クロウラー)が微小で移動性があるため見逃しやすい点が厄介です(UC IPM, 2022)。吸汁により黄変・萎縮を招き、排泄される甘露(ハニーデュー)はすす病(黒カビ)とアリの誘引を引き起こし、被害を加速させます(RHS, 2025)。

🌀室内では空気の滞留と植栽過密がしばしば同時に起こり、コロニー形成が加速します。加えて、温度がおよそ25℃前後、湿度がやや高めの条件は発育速度と産卵数を押し上げる方向に働きます(Nursery R&D fact sheet, 2015)。一方、過湿の培地や未熟有機物の多用は根機能を弱らせ、間接的に吸汁害に弱い株を作ります(Raviv & Lieth, 2008; Altland, 2011)。

初期兆候の見つけ方:見逃さない観察ポイント

白い綿・粉、甘露のベタつき、すす病の黒ずみ

🔎葉腋、葉の裏、ロゼットの付け根、幹の凹み、棘の付け根に綿状の塊が出たら要注意です。触れると粉状に崩れることもあります。葉面がベタつく、輝く、あるいは拭いても黒ずみ(すす病)が戻る場合は甘露の分泌が続いているサインです(RHS, 2025)。

代表属での「付きやすい場所」

🌵アガベはロゼット葉の付け根に埃が溜まりやすく、温床になります。🌰パキポディウムは棘元・幹の窪みが要警戒。🌿ユーフォルビアは新芽周辺と節間の隙間に発生しやすく、樹液の扱いに注意が必要です(RHS, 2025; UC IPM, 2022)。

予防の原則:衛生・通風・適切な培養土設計

検疫と衛生:侵入させない・持ち込まない

🧼新規導入株は隔離(2~3週間)し、葉裏・株元をルーペで観察します。落葉や花がら、埃はこまめに除去し、甘露が出たら濡れ布で拭き取ります。鉢棚・窓辺・床の埃清掃は幼虫や卵の隠れ場所を減らします(BBG, 2022; RHS, 2025)。

通風と配列:弱い風を切らさない

🌀サーキュレーターで弱い連続気流を作ると定着と繁殖が抑えられます。密植を避け、株間に数センチの風の通り道を確保します(Extension, 2022)。強風の断続より、微風の持続が有効です。

潅水・温湿度:極端を避けて「中庸」を維持

💧「乾いたら鉢底からしっかり→また乾くまで待つ」というメリハリを守ると根は健全に育ち、過湿誘導の軟弱化を防げます。室温・湿度は季節に応じて中庸に保ち、加湿器直下やエアコン直風を避けます(UC IPM, 2022)。

用土設計:通気・排水・清潔性

🌱通気・排水に優れた無機質主体の配合は、根傷みやカビ由来の二次トラブルを減らし、間接的に吸汁害に強い株を育てます(Raviv & Lieth, 2008; Altland, 2011)。未熟な有機物の多用は避け、粒度の揃った資材で気相(空気の通り道)を確保します。

| 指標 | 目安 | 根拠・備考 |

|---|---|---|

| 通風 | 弱い気流を常時 | 定着抑制・早期発見に有効(Extension, 2022) |

| 潅水 | 乾湿メリハリ | 過湿誘導の軟弱化を防ぐ(UC IPM, 2022) |

| 用土 | 無機75%前後 | 通気・清潔性の向上(Raviv & Lieth, 2008; Altland, 2011) |

物理的駆除:最小リスクで密度を下げる基本手順

①隔離 → ②可視部の除去 → ③点処理 → ④洗浄 → ⑤再点検

🧳まず被害株を他株から隔離します。移動時は袋で株を覆い、幼虫の落下拡散を防ぎます。次に柔らかい歯ブラシで綿塊を払い落とし、ピンセットで大きい個体を摘み取ります。続いてエタノール(約70%)で湿らせた綿棒を綿塊に当てると、ロウが溶けて虫体が失活し、茶色に変色して除去しやすくなります(UMD Ext., 2024)。

🚿仕上げにぬるま湯シャワーで葉面の甘露やアルコール分を流します(多肉は乾かしを徹底)。そして1週間ごとに3~4回ルーペ点検を繰り返し、孵化した幼虫をその都度取り除きます(Nursery R&D fact sheet, 2015)。隠れた卵を世代で断つにはこの再点検の継続がもっとも重要です。

化学的防除:室内では「必要最小限」を賢く

浸透移行性(粒剤・土壌施用)を軸に、点的スプレーを補助

🧪物理的手段でも抑えきれない場合に限り、浸透移行性殺虫剤の粒剤(株元土壌施用)を検討します。根から吸収されて全身に行き渡り、吸汁した個体に作用するため、隠れた個体にも届きやすい利点があります(UC IPM, 2022)。日本のホームセンターで入手しやすい例として、オルトランDX粒剤(アセフェート等)、ベニカDX粒剤(クロチアニジン等)、ジノテフラン粒剤を挙げられます。製品ラベルに従い、換気・手袋等の安全対策を守ってください。

🎯同時に、ピレスロイド系/マシン油系スプレーは点的・屋外(ベランダ)での処理に留め、室内での広域噴霧は避けます。殻に覆われた成虫には効きにくいことがあるため、スプレーは幼虫期や物理除去後の残存個体に的を絞ると効果的です(RHS, 2025)。

ローテーションと休薬

🔄同じ成分の連用は抵抗性を招く恐れがあります。作用の異なる成分(ネオニコチノイド系、IGR、ピレスロイド系など)を時期で使い分け、発生期を過ぎたら休薬に移ります(UC IPM, 2022)。家庭内の安全性と生態系影響を考え、最少回数・最短期間で区切るのが原則です。

生物的防除:家庭での実装は限定的だが知っておきたい

🪲温室ではテントウムシの一種(Cryptolaemus montrouzieri)や寄生蜂が活用されますが、家庭室内では温度・薬剤併用の制約が大きく、一般的ではありません(RHS, 2025)。春~秋に株を短時間屋外へ移すと自然の天敵に助けられる場合もありますが、別害虫の持ち込みリスクと天秤にかけて判断します。

代表属の要点:アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア

アガベ(Agave)

🌵ロゼット葉の付け根に埃が溜まり温床になりやすい植物です。葉腋のブラッシングとアルコール綿棒での点処理を定期化し、通風で滞留を断ちます。潅水は乾湿メリハリを守り、過湿誘導の軟弱化を避けます(UC IPM, 2022)。

パキポディウム(Pachypodium)

🌰棘元・幹の窪みに潜むため、歯ブラシによる丁寧な掻き出しが要点です。形状上スプレーが行き届きにくいため、広域散布より点駆除+土壌施用の相性が良い場面があります。過湿は大敵なので、処理後はしっかり乾かし、風を通します(RHS, 2025)。

ユーフォルビア(Euphorbia)

🌿新芽周辺・節間に群生しやすく、作業時は樹液(皮膚刺激)に注意して手袋・保護メガネを着用します。根部の根ジラミが疑われる場合は、思い切って洗根→用土リセット(無機主体・清潔)で再発を断ちます(RHS, 2025)。

実践の型:室内IPMのワークフロー

✅環境の是正(通風・清掃・株間確保・適潅水・無機主体用土)→ ✅物理除去(ブラッシング・アルコール綿棒・再点検の反復)→ ✅必要最小限の薬剤(粒剤の土壌施用、点的スプレー、ローテーション・休薬)という順で進めると、総薬量を抑えつつ再発率を下げられます(RHS, 2025; UC IPM, 2022)。

PHI BLENDについて

🧪当メディアが推奨する培養土設計思想に基づき、PHI BLENDは無機質75%・有機質25%(無機:日向土・パーライト・ゼオライト/有機:ココチップ・ココピート)を目安に配合し、室内栽培で重要な通気・排水・清潔性と適度な保水の両立を狙っています(Raviv & Lieth, 2008; Altland, 2011)。コナカイガラムシの間接的予防(土壌由来の軟弱化を避ける)に寄与し、健全な根張りを支えます。製品の詳細は以下をご覧ください。

👉製品ページ:PHI BLEND|Soul Soil Station

病害虫・衛生関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の病害虫・衛生完全ガイド【決定版】

参考文献

Altland, J. (2011). Container media physical properties and plant health. HortTechnology, 21(3), 548–553.

Brooklyn Botanic Garden (2022). Quarantine and inspection of new houseplants.

Nursery Production R&D Fact Sheet (2015). Mealybugs: Biology and management in protected cropping.

Raviv, M., & Lieth, J. H. (2008). Soilless Culture: Theory and Practice. Elsevier.

Royal Horticultural Society (RHS) (2025). Glasshouse mealybugs: Identification and control.

UC Integrated Pest Management (UC IPM) (2022). Mealybugs on ornamentals and houseplants.

University of Maryland Extension (2024). Mealybugs on indoor plants: Symptoms and management.

U.S. Extension resources (2022–2024). Houseplant pest management and air circulation best practices.