はじめに

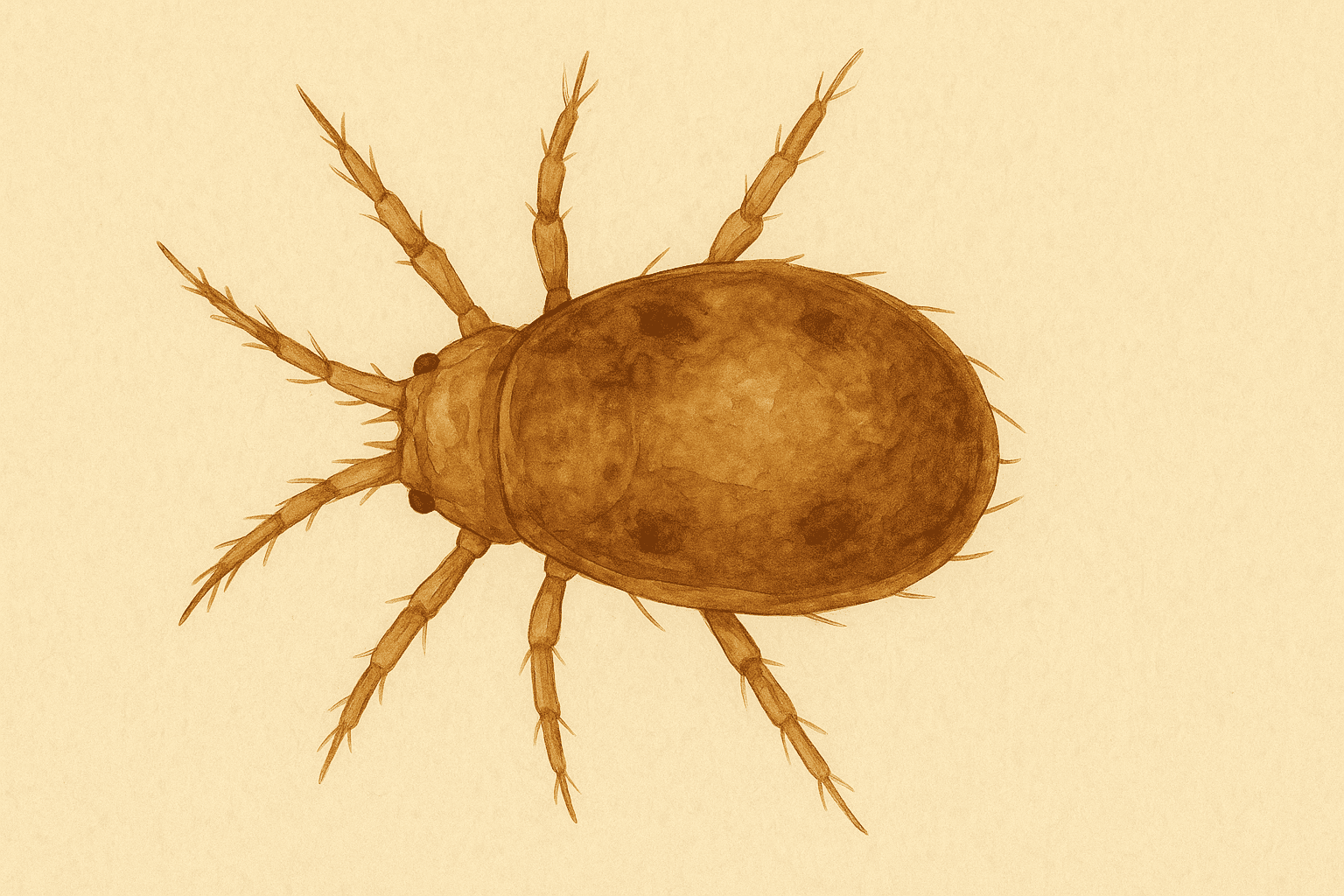

夏の高温期や冬の暖房期に、葉が白く点状に抜けて銀化し、葉裏に細い糸が見えることがあります。これはハダニ(葉の汁を吸う微小なダニ類)が増殖したサインです。ハダニは高温・低湿で世代交代が加速し、見落とすと短期間で観賞価値と生育を大きく損ないます(Cloyd, 2011)。本稿では、塊根植物・多肉植物をきれいに大きく育てるという目的に沿って、乾燥期のハダニ増殖を環境・生理・用土・生物・化学の各視点から防ぐ方法を、実務に落とせる手順で整理します。

🔎 全体サマリー(まず押さえる3点)

| 🌡️ 環境 | ハダニは20–30℃・相対湿度30–50%付近で発生が加速し、26℃超では7日前後で成虫化します(Cloyd, 2011)。乾燥を続けない環境づくりが抑制の基礎です。 |

| 💧 物理 | 発生初期は葉裏の温水シャワーで個体数を大幅に減らせます。続けて湿度の底上げ・通風・葉裏の定期点検を行います(UC IPM, 2011/2023; RHS, 2025)。 |

| 🧪 化学 | 増えすぎたときのみ殺ダニ剤をローテーションで使用します。ピレスロイド等の汎用殺虫剤の連用は天敵を減らし、ハダニを助長します(Cloyd, 2011; UC IPM, 2023)。 |

1. なぜ乾燥期に増えるのか:ハダニの生態と閾値

相対湿度(空気の飽和に対する水蒸気の割合)が低いと、ハダニの発育・産卵・生存率が上がります。温室・苗畑の指標では、最適温度20–30℃・相対湿度30–50%が発生に有利で、26℃超では卵→成虫が約7日まで短縮し、個体群が爆発的に伸びます(Cloyd, 2011)。一方、高湿は卵のふ化や初期生存を抑制し、90%前後の高湿や水滴の付着で卵のふ化が一時停止する現象が報告されています(Ubara & Osakabe, 2015; Boudreaux, 1958)。屋外の降雨や屋内の葉水・ミストには、この高湿と洗い流しの二重の抑制効果が期待できます(UC IPM, 2011)。

また、ハダニの雌は⚠️一生で最大200卵産むことがあり(Cloyd, 2011)、初動が遅れると薬剤に頼らざるを得ません。したがって、「乾かしすぎ」を避ける環境設計と、初期発見が何より重要になります。

2. 植物生理からみた弱点:乾燥ストレスと抵抗性

乾燥ストレス(体内水分の不足による代謝低下)が続くと、葉の膨圧が下がり、光合成と防御応答が低下します。その結果、同じ加害でもダメージが大きくなりやすく、葉緑素の減少・黄化・落葉が進みます(Havis, 1981; Treder ほか, 2006)。塊根・多肉は乾燥に適応しますが、慢性的な過乾は「ハダニが好む状態」と一致し、被害を助長します。乾燥期でも「速く乾くが乾ききらない」程度の含水を保つ潅水設計が、結果としてハダニ抑制に寄与します(Raviv & Lieth, 2008)。

3. 用土と容器環境:通気と保水のバランスを設計する

気相率(用土中の空気体積の割合)が低すぎると根は酸欠になり、逆に高すぎると保水が足りず過乾ストレスになります。容器栽培では、通気・排水と保水の両立がハダニ抑制の基礎です(Raviv & Lieth, 2008)。無機質主体に微細孔を持つ素材を織り交ぜ、毛管連続性を確保すると、表面は速乾しつつ内部に薄い水の帯が残り、葉水や加湿と組み合わせて局所湿度を安定させられます。粒が崩れにくい日向土やパーライト、養分緩衝に優れるゼオライト、再湿性の高いココ由来資材などの組み合わせが合理的です(Raviv & Lieth, 2008)。

4. 代表属ごとの「出やすい症状」と勘所

🗡️ アガベ・アロエ(ロゼット型)

硬い葉でもロゼット内部は風が滞留し、葉裏の基部にコロニーができやすいです。表面の銀化・斑点が目立ちやすく、観賞価値を損ねます。鉢全体に緩い気流を通し、中心部までシャワーを当てると効果的です(RHS, 2025)。

🌿 パキポディウム・アデニウム(広葉の塊根木)

薄めの広葉で、乾燥期に葉裏全面へ広がる傾向があります。黄化→落葉まで進みやすいため、週1回の葉裏洗いと点検で初期に叩きます(UC IPM, 2011)。

🌵 ユーフォルビア(多肉茎・葉有種)

葉有種はパキポディウム同様の症状が出ます。葉が少ない柱状種では表皮のくすみや成長点付近の糸が手掛かりです。初期発見のために、強めの斜光で表面の質感を点検します。

5. 乾燥期に効く「環境・物理」セットアップ

💧 葉裏の温水シャワー(初期対応の主役)

ハダニは水に弱く、強めの水流で物理的に洗い落とせます。浴室や屋外で、葉裏を中心に丁寧に洗い流します。卵は残りやすいため、3~5日おきに数回繰り返し、洗い→乾かす→再点検の流れを確立します(UC IPM, 2011/2023)。

💨 通風と湿度の底上げ

サーキュレーターで常時弱風を与え、局所的な乾燥ポケットと埃の堆積を防ぎます。室内では相対湿度50%以上を目標に、加湿器や受け皿の水、夕方の葉水を組み合わせます(Cloyd, 2011; RHS, 2025)。

🧹 衛生・持ち込み防止

新規導入株は検疫(一定期間の隔離観察)を行い、ルーペで葉裏を確認します。周辺の雑草・落ち葉・埃は定期的に除去して、天敵の活動を妨げない環境を維持します(RHS, 2025)。

6. 生物的防除:天敵と高湿のチカラを借りる

天敵ダニ(例:Phytoseiulus persimilis)はハダニ全ステージを捕食し、温室では有効に機能します。50%以上の湿度で性能が安定し(Cloyd, 2011)、乾ききる環境では効果が落ちます。家庭レベルでは常時維持が難しいため、薬剤を控えて天敵を残すというIPMの発想が現実的です(RHS, 2025)。

7. 化学的防除:使うなら「対象限定+ローテーション」

物理・環境だけで追いつかない蔓延時は、殺ダニ剤(ダニ専用または有効性確認済み成分)を、ラベル順守で葉裏まで完全被覆して用います。ハダニは抵抗性を獲得しやすいため、同一成分の連用を避け、5~7日間隔で2~3回の計画散布を基本に、作用機構(IRAC)が異なる薬剤をローテーションします(Cloyd, 2011; 農研機構, 2021)。

🏬 日本のホームセンター等で入手しやすい選択肢

- 「ダニ太郎」:有効成分ビフェナゼート(IRAC 20D)。卵含む幅広いステージに有効で、残効性が安定します。観賞用への適用を確認し、必ず葉裏が濡れる量で散布します(KINCHO技術資料, 2025)。

- 「アーリーセーフ」:ヤシ油由来の脂肪酸グリセリド。物理的に被覆・脱水して落とすタイプで、卵・若虫に繰り返しが効きます。高温・直射下では薬害に注意します(住友化学園芸, 2025)。

- 「粘着くん液剤」:加工デンプンによる物理的殺虫。抵抗性リスクが低く、発生初期の密度低下に適します。十分な量でムラなく被覆することが鍵です(住友化学, 2018)。

- 「園芸用マシン油乳剤」:油膜で窒息させる古典的資材。冬季の休眠期や葉の少ない株に。ただし温度・日射条件で薬害が出やすいため、事前に小面積テストを行います(UC IPM, 2011)。

上級者向けとして、ミルベメクチン(コロマイト乳剤)やフェンピロキシメート等の専用殺ダニ成分も流通しますが、適用作物・濃度・使用回数に厳格な制約があります。⚠️ラベルの作物適用と回数を必ず確認し、室内は徹底換気、ペット・水槽・幼児の動線を外して扱います(Cloyd, 2011; 農研機構, 2021)。

なお、ピレスロイド系や一部の広域殺虫剤の連用は天敵を殺してハダニの「フレア」を誘発し得ます。「対象限定」の原則を厳守してください(Cloyd, 2011; UC IPM, 2023)。

8. 実務フロー:発生~収束までの手順

- 発見(毎週)🔍:強い斜光下で葉裏を観察し、白い斑点・橙色粒・糸を確認します。疑わしければ白紙を葉の下でこすり、落ちた粒の動きをルーペで見ます。

- 初動(当日)💧:隔離→葉裏シャワー→風通しの良い場所で乾燥→受け皿の水や加湿で相対湿度50%以上を維持します(Cloyd, 2011; RHS, 2025)。

- 二手(3~5日後)🧪:再点検し、残存があれば粘着くん/アーリーセーフなど物理系を全面散布。蔓延時はビフェナゼート等をローテーション計画に組み込みます(Cloyd, 2011)。

- 収束確認(2~3週間)📉:世代時間(約7~14日)を跨いで再発を監視し、最後の散布から2週間無発生で一旦収束とみなします。

9. よくあるつまずきと解決

🙅♂️ 「乾燥に強いから断水し続ける」→🙆♀️ 過乾の常態化を避ける

塊根・多肉でも慢性過乾はハダニ優位に働きます。潅水は「鉢内が中層まで乾いたら、たっぷり与えて抜く」というメリハリ方式に改めます(Raviv & Lieth, 2008)。

🙅♂️ 「とりあえず汎用殺虫剤」→🙆♀️ 作用点の違う殺ダニ剤へ

広域殺虫剤の連用は天敵を減らし、ハダニが増えやすくなります。ハダニに効く成分を選び、IRACの異なる成分で交互に使います(Cloyd, 2011; UC IPM, 2023)。

🙅♂️ 「1回で終わり」→🙆♀️ 世代時間に合わせて再処理

卵は残りやすいため、5~7日間隔で再散布をセットで計画します。各回で葉裏の完全被覆を徹底します(Cloyd, 2011)。

10. まとめ:環境×物理×化学の順で、静かに確実に

ハダニは乾燥を味方につける害虫で、相対湿度50%以上の維持と葉裏の洗浄で発生初期を抑えやすくなります。蔓延時は殺ダニ剤の限定使用とローテーションで短期決着を図り、仕上げに用土と潅水の中庸へ戻します。これらはすべて、塊根・多肉を「綺麗に大きく」育てるための基礎体力づくりにも直結します(Cloyd, 2011; UC IPM, 2011/2023; RHS, 2025)。

🧱 PHI BLENDという選択

乾燥期の過乾を避ける容器内の物理設計には、無機質75%・有機質25%構成で、通気・排水と再湿性のバランスをとった培養土が適します。PHI BLENDは、日向土・パーライト・ゼオライトを骨格に、ココチップ・ココピートで毛管連続性と緩衝機能を付与し、「速く乾き、乾ききらせない」状態づくりを助けます。詳細は製品ページをご覧ください。PHI BLEND 製品紹介

病害虫・衛生関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の病害虫・衛生完全ガイド【決定版】

参考文献

Altland, J. S.(2011). Soilless Substrates and Water Management in Container Nursery Production. Oregon State University Extension.

Boudreaux, H. B.(1958). The effect of relative humidity on egg-laying, hatching, and survival in various spider mites. Journal of Insect Physiology, 2, 65–72.

Cloyd, R. A.(2011). Twospotted Spider Mite: Management in Greenhouses and Nurseries(MF-2997). Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service.

Havis, J.(1981). Water stress and two-spotted spider mite infestation. Plant Physiology, 68(Suppl.), 112.

Hernández-Rivera, E. et al.(2022). Spider mites are enhanced by hot and dry conditions. Journal of Economic Entomology, 115(5), 1675–1684.

農研機構(2021). 果樹のハダニ防除マニュアル(改訂版).

Raviv, M., & Lieth, J.(2008). Soilless Culture: Theory and Practice. Elsevier.

RHS(2025). Glasshouse red spider mite(RHS ガイド).

Treder, W. ほか(2006). Changes in gas exchange, water consumption and growth in strawberry plants infested with Tetranychus urticae. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14, 155–162.

UC IPM(2011). Pest Notes: Spider Mites(Publication 7405). University of California.

UC IPM(2023). Quick Tip Card: Spider mites(Home & Landscape). University of California.

この記事は、病害虫・衛生カテゴリのピラー記事「塊根・多肉植物の病害虫・衛生完全ガイド」に沿って、IPM(総合的病害虫管理)の考え方を前提に構成しています。実践に際しては、各薬剤のラベルに従い、安全と適用作物を必ず確認してください。