要約(先にポイント)

🧭多肉植物や塊根植物が急に柔らかく、悪臭を放ちながら崩れていく──それは細菌性腐敗(軟腐病)かもしれません。水浸状の軟化と生ごみのような匂い、そしてドロドロとした粘液。この三点がそろえば、原因は多くの場合細菌です。真菌性の腐敗(カビ病)と比べて進行が速く、株を救える時間が短いのが特徴です。原因は過湿や傷、通気不足。日々の観察と適切な用土管理で、腐敗を未然に防ぐことができます。

はじめに:静かに始まる「軟腐病」という現象

🪴ある日、鉢の中のアガベが急にしおれ、葉の付け根が黒く変色していた――そんな経験はありませんか。表面はまだ青々としていても、中では細菌が組織を溶かしはじめていることがあります。この病気は軟腐病と呼ばれ、主な原因はPectobacterium carotovorum(旧名 Erwinia carotovora)などの細菌です。これらの菌は土壌や水中に潜んでおり、植物に傷ができたときや、根が酸素不足に陥ったときに一気に増殖します。いわば「過湿と傷」が引き金となる病気なのです。

なぜ細菌性腐敗は起こるのか:環境と生理の視点から

💧過湿と低酸素:見えないリスク

鉢の中では、私たちが思う以上に酸素の供給が限られています。潅水を繰り返し、乾く前にまた水を与えてしまうと、鉢内の気相率(空気の割合)が10%を切り、根が呼吸できなくなります。こうしてできた嫌気的環境は、軟腐病菌にとって絶好の繁殖場となります。酸素が少ないと、根も細菌も同じ空間で競い合うように生存を試みますが、結果として根が先にダメージを受けてしまうのです。

🌡️温度と湿度の波

細菌性腐敗は特に21〜30℃で活発に進行します。日本の梅雨や夏場の室内はまさにこの温度帯です。高湿と通風不足が重なると、鉢内は蒸れ、表土がぬるりと湿ったままになります。これが連日続くと、根の先端が窒息し、皮がめくれたような状態になります。その瞬間、細菌が入り込み、腐敗が始まります。風を通し、潅水後はしっかり乾かす。そんな“呼吸できる環境”が最大の防御になります。

🧷傷と栄養過多:細菌の入り口

細菌は健全な表皮を破れません。入り口となるのは、剪定や植え替えでできた小さな傷口。あるいは、アブラムシやゾウムシなどの害虫の食害痕です。さらに、窒素肥料を多く与えすぎて組織が軟らかくなると、細胞壁が弱まり、細菌酵素に分解されやすくなります。肥料は「成長させる」より「締める」つもりで、控えめを心がけましょう。

観察で見抜く:細菌性腐敗の三大サイン

👃1. 匂い ― 鼻でわかる「生きているか腐っているか」

細菌性腐敗の最大の特徴は悪臭です。鼻を近づけると、魚のような生臭さや、排水溝のような匂いがします。真菌性腐敗はどちらかといえばカビ臭く、これほど強い悪臭は出ません。匂いがした時点で、内部はかなり進行しています。

🫧2. 感触 ― 指先で確かめる軟化

表皮をそっと押すと、プヨプヨと沈み込む感触がある。それが細菌性腐敗の初期症状です。さらに進むと、患部が半透明から茶褐色になり、粘液がにじみます。綿棒で触れると乳白色の汁がつき、強い臭いを放ちます。真菌性の腐敗では表面が乾き気味で、白や灰色のカビが浮くこともあります。

⏱️3. 速度 ― 数日のうちに広がる異常

細菌性腐敗は進行が爆発的です。月曜日に小さな黒斑だったものが、水曜日には株全体を包み、金曜日には倒れてしまう。そんなケースも珍しくありません。真菌性腐敗では数週間単位で萎れが進むため、このスピードの違いが最も明確な鑑別ポイントになります。

真菌性腐敗との違いと対策

🍄真菌性の腐敗(いわゆる「根腐れ」「茎腐れ」)は、フザリウム属やボトリチス属などのカビが原因です。湿度が高く、空気がよどんだ環境で発生しやすく、細菌性と違って悪臭は弱く、表面にカビ状の菌糸が現れるのが特徴です。

対策の基本は、やはり「乾かすこと」。鉢の風通しを良くし、葉や茎に水がかからないようにします。発病初期には、カビの胞子を殺す効果のある銅剤やチオファネート系殺菌剤が有効です。切除後に日陰で乾燥させ、切り口が乾いたら清潔な用土に戻します。細菌性の場合は薬が効きにくいため、腐敗の質感や進行速度を見極めて判断します。

代表属での症状と傾向

🌵アガベ:芯から崩れるパターン

アガベでは中心部(コア)から腐り、葉が束になって抜け落ちることが多い。特にアガベゾウムシが穿孔したあとは細菌の温床になりやすく、心部が軟化すると修復は難しい。気温が高い時期は、株元の通風を意識し、枯葉をためないようにします。

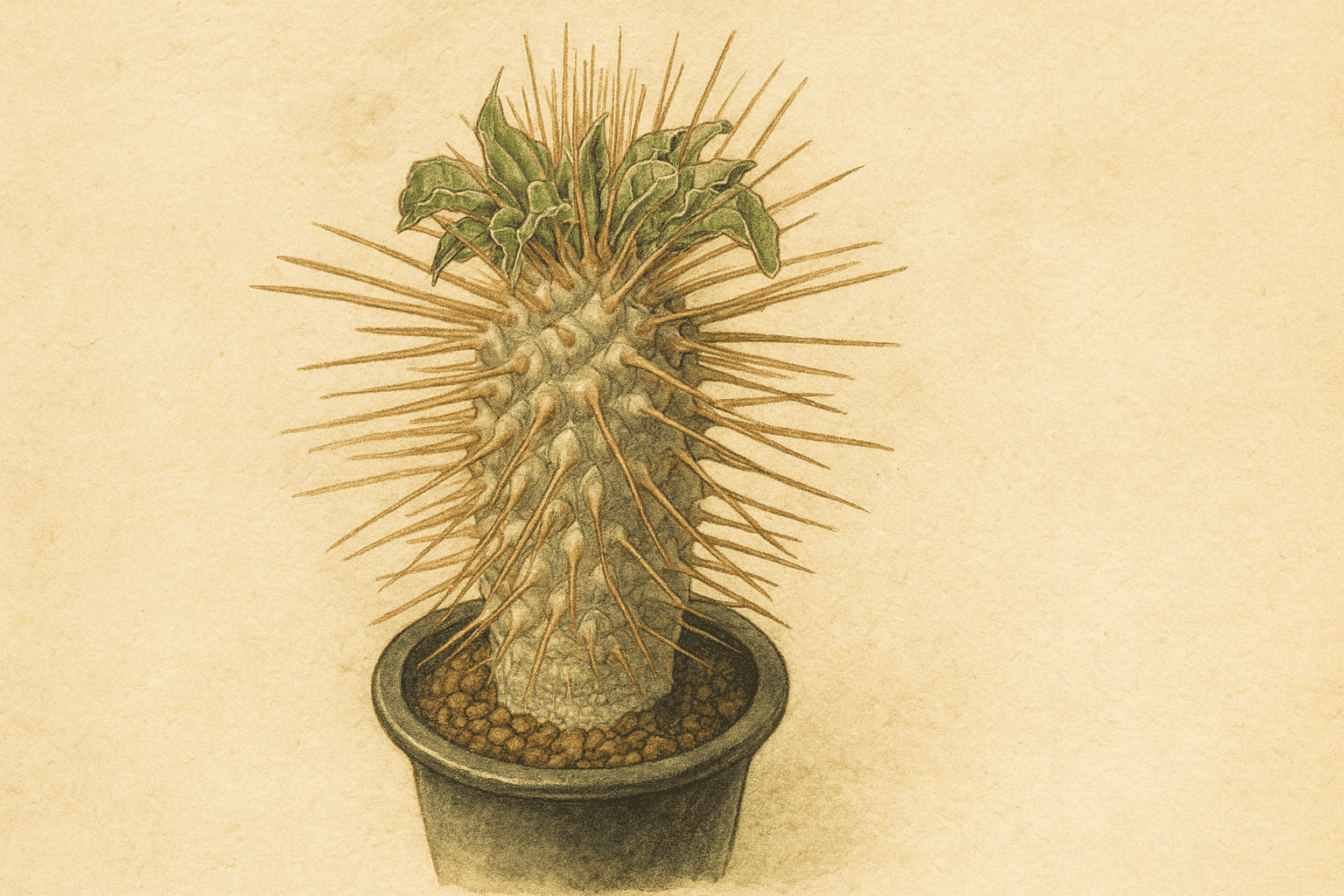

🌰パキポディウム:内部の“静かな崩壊”

幹の一部が押すとへこみ、においを伴う場合は内部腐敗が進行しています。乾燥による一時的な萎みと違い、腐敗では水を与えても戻りません。早めに切除し、風通しのよい場所で乾燥させましょう。切り口に硫黄粉をまぶしておくと再発防止になります。

🧴ユーフォルビア:乳液と腐敗液の違い

ユーフォルビアは切ると白い乳液を出しますが、これは健全な反応です。腐敗が起こると、その液が黄褐色に濁り、強い悪臭を放ちます。根の軟腐が始まると、株全体の成長が急に止まるので、早めに掘り上げて根の状態を確認しましょう。

予防の基本:通気・衛生・用土設計

🏗️1. 通気と排水

鉢内の空気と水のバランスがすべての基礎です。粒径が4〜6mm前後の中粒主体で構成された用土は、空気をよく通し、潅水後もすぐに呼吸が戻ります。底穴は詰まりのないように、ネットで塞ぎすぎないこと。鉢皿の水は必ず捨てましょう。

🧼2. 傷と衛生

剪定や株分けの際は、刃物をアルコールで消毒し、切り口には殺菌剤または硫黄粉を薄く塗布します。枯葉や落ちた花が鉢の上に積もると、そこが細菌やカビの温床になります。掃除も予防の一部と考えましょう。

🐜3. 害虫管理

アブラムシやゾウムシ、キノコバエなどは、見えないうちに細菌を運ぶことがあります。とくに温室や室内では風通しが悪く、虫が増えやすい環境です。黄色粘着シートやトラップを設置し、発見したら早めに物理・化学的防除を行いましょう。

🧱4. 用土の工夫と実例

通気性と保水性を両立するためには、無機質75%+有機質25%程度の配合が理想的です。例えば、日向土・パーライト・ゼオライトを主材に、ヤシ殻チップやココピートを加えると、根が呼吸しやすく、水分が均等に分布します。こうした性質を持つ配合は、細菌・真菌の両方の繁殖を抑えるのに有効です。

発生時の対応:救える株と、救えない株

🚨腐敗が見つかったら、まず隔離します。腐った部分を健康な組織より少し深めに切除し、切断面を乾燥させます。再発が怖い場合は、数日間は風通しのよい日陰に置き、完全に乾いてから植え戻しましょう。感染部位を切らずに放置すると、周囲の株に細菌が飛び火します。用土や鉢は熱湯や漂白剤で洗い、使い回さないようにしましょう。

PHI BLEND

🌿Soul Soil Stationが開発したPHI BLENDは、無機質75%・有機質25%の比率で設計されています。日向土・パーライト・ゼオライトの通気性と、ココチップ・ココピートのやさしい保水性が、細菌や真菌が好む「過湿の空隙」を作らない構造です。潅水後もすぐに空気が戻り、根の呼吸を助けます。詳しくはこちらをご覧ください。

まとめ

🔍細菌性腐敗を防ぐ鍵は、「湿りすぎないこと」と「清潔に保つこと」。真菌性腐敗もまた、通気と乾燥で抑えられます。匂い、感触、進行の速さを観察し、異変を感じたらすぐに動く。日々の小さな注意が、植物の命を守ります。清潔な道具、呼吸できる土、そして観察する目――この三つが、どんな病気にも負けない栽培の基礎です。

病害虫・衛生関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の病害虫・衛生完全ガイド【決定版】

参考文献

- Altland, J. E. (2011). Influence of pumice and plant roots on substrate physical properties. HortTechnology, 21(5), 554–559.

- Bartley, P. C. (2022). A review and analysis of horticultural substrate physical properties. HortScience, 57(6), 715–724.

- Havis, J. R. (1981). Physical properties of container media. HortScience, 16(5), 579–584.

- Jarvis, W. R. (1992). Managing Diseases in Greenhouse Crops. APS Press.

- Raviv, M., & Lieth, J. H. (2008). Soilless Culture: Theory and Practice. Elsevier.

- Williams-Woodward, J. (2022). Bacterial Soft Rot causing death of succulents. e-GRO Alert 11–35.