🌱 はじめに:実生1年目の「丸く太る」を科学で分解する

パキポディウム・グラキリスの実生を始めた多くの人が、一年目の終わりに「思っていたより細長い」「あまり丸くならない」と感じます。写真で見るような丸い塊根に育たない理由を、単に「センス」や「運」の問題として片づけてしまうと、次の播種でも同じ失敗を繰り返します。ところが、実生1年目にグラキリスの体の中で何が起きているかを知ると、「太らない理由」と「太る条件」がかなりはっきり見えてきます。

この記事の要点をあらかじめ整理すると、実生1年目の肥大には三つの軸があります。第一に、葉で作られる同化産物が塊根にどれだけ送られるかというソースとシンクの関係です(Taiz & Zeiger, 2010)。第二に、塊根内部で細胞分裂と細胞肥大を起こすための温度と水分、養分の条件です。第三に、根と地上部の配置を決める鉢と用土の物理的な制約です。これらを一つずつ分解していくと、「なぜ丸くならないのか」を、環境と生理のどちらの側からも説明できるようになります。

第3回では、実生1年目のグラキリスがどのように「丸く太る器官」をつくっていくのかを、植物生理学と形態学の視点から解説します。そのうえで、光・温度・水・栄養・鉢と用土という栽培条件を、肥大メカニズムと結びつけて整理し、次回以降の「形作り」「鉢増し」の話題へつなげていきます。

パキポディウム グラキリスの育て方 その他の記事は↓こちらです。

- グラキリスの育て方① グラキリスという種と属全体

- グラキリスの育て方② 実生の発芽〜初期育苗

- グラキリスの育て方④ 実生2〜4年目:形作りと根管理

- グラキリスの育て方⑤ 現地球と乱獲・法律

- グラキリスの育て方⑥ 輸入株の選び方と初期ケア

- グラキリスの育て方⑦ 現地球発根管理マニュアル

🧬 「太る」とは何か:ソースとシンクの関係から見る肥大

実生の一年目に起きていることを一言で表すと、「葉で作った糖を、塊根という貯蔵庫に移し替える作業が本格的に始まる」ということです。植物生理学では、光合成で糖を生産する器官をソース、その糖を受け取って利用または蓄える器官をシンクと呼びます(Taiz & Zeiger, 2010)。グラキリスでは、光合成の主なソースは葉であり、シンクは成長中の根や茎、そして塊根を構成する柔らかい組織です。

実生直後のごく小さな苗では、ソースの絶対量がまだ小さいため、作られた糖の多くが「生き延びるための最低限の維持」に使われます。双葉と最初の本葉が展開した段階では、根や茎自体がまだシンクとして優先されるため、塊根の肥大は非常に緩やかです(Mauseth, 2006)。しかし、葉の枚数と一枚あたりの面積が増えてくると、次第に「余った糖」が生まれ、その一部が貯蔵組織としての塊根へと送られるようになります。

このとき、グラキリスの体内では、葉から塊根へ向かう糖の流れが、維管束という輸送組織を通じて連続的に行われます。維管束には水を運ぶ木部と、糖を運ぶ師部があり、師部の中を糖が溶けた液体が移動します(Taiz & Zeiger, 2010)。「丸く太る」とは、この師部から受け取った糖を、塊根内部の細胞が取り込み、水とともに蓄える現象の積み重ねです。したがって、どれだけ良い用土や肥料を用意しても、葉に十分な光が当たっていなければ、ソース側の能力が足りず、塊根の肥大も頭打ちになります。

📈 ソースとシンクのバランスが崩れるとどうなるか

ソースとシンクの関係が崩れると、実生の一年目に典型的なトラブルが現れます。例えば、光が極端に不足している環境では、植物は葉を増やすよりも茎を伸ばす方向で成長します。このとき、葉一枚あたりの光合成能力は低く、全体として作られる糖の総量も少なくなります(Taiz & Zeiger, 2010)。結果として、塊根に送られる糖の量が不足し、細長い茎と小さな塊根というバランスの悪い姿になりやすくなります。

逆に、光は十分でも水や養分が極端に不足すると、光合成で作られた糖を新しい細胞の形成に使いにくくなります。細胞分裂や細胞壁の形成には、窒素やリン、カリウムといった無機栄養分が不可欠であり、これらが不足すると細胞の数やサイズを増やす速度が制限されます(Marschner, 2012)。この場合、塊根はある程度硬く締まった印象になりますが、直径の伸びは鈍くなります。

つまり、実生1年目の肥大を考えるときには、「光が十分か」「葉がしっかり展開しているか」というソース側の視点と、「根が栄養と水を無理なく供給できるか」「塊根の細胞が増えたり膨らんだりする条件が整っているか」というシンク側の視点を、同時に意識する必要があります。どちらか片方だけを強調しても、グラキリスはきれいに太らないことが、多数の作物や木本植物で示されたソース・シンク理論からも説明できます(Taiz & Zeiger, 2010)。

🧱 塊根の中で起きていること:細胞分裂と細胞肥大

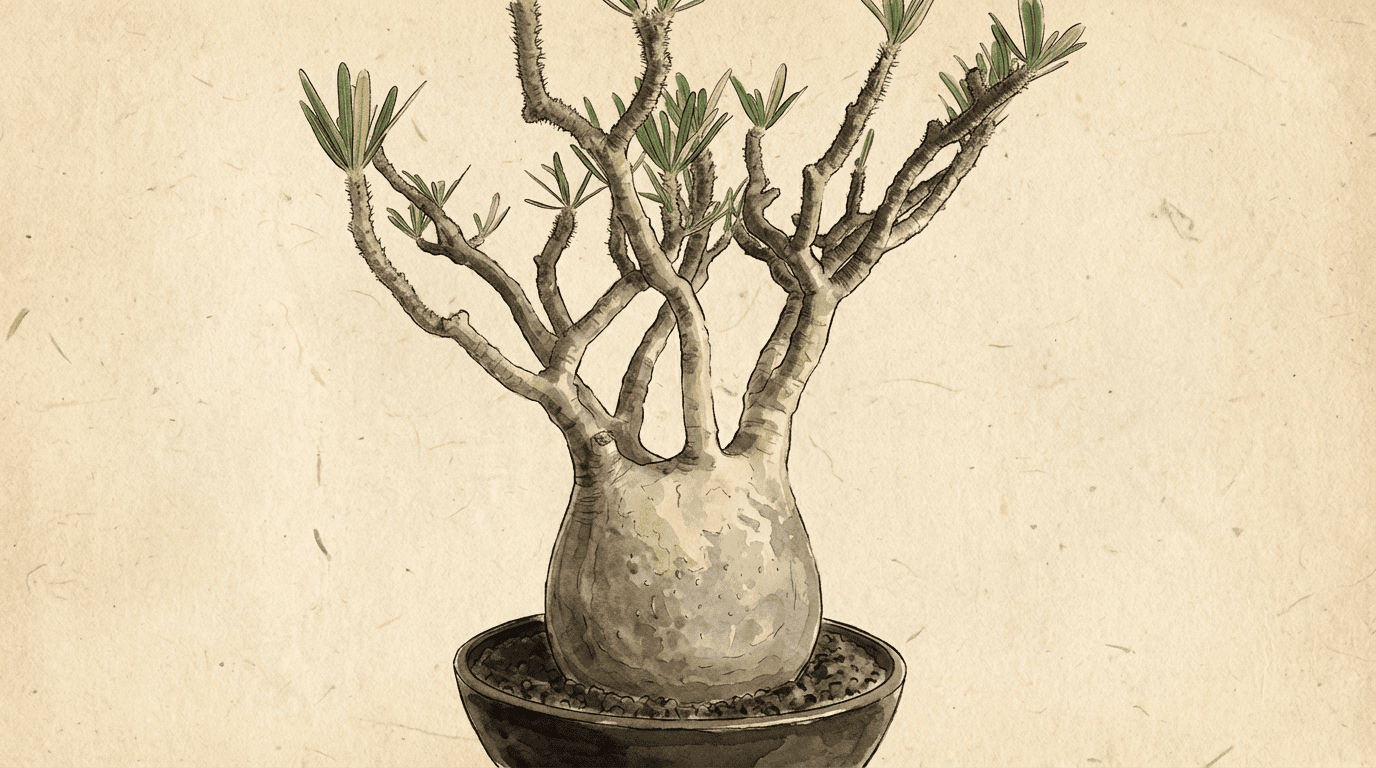

グラキリスの塊根を輪切りにすると、中心部に柔らかい多肉質の組織があり、その周囲を年輪状に広がる木質部が取り巻く構造が見られます。実生1年目では、この内部構造が急速に組み立てられる時期にあたり、特に重要なのが形成層と呼ばれる細胞群の働きです。形成層とは、木部と師部の間に位置し、左右に新しい細胞を供給する「細胞工場」のような組織です(Mauseth, 2006)。

形成層の細胞は、一年を通じて同じ速度で分裂しているわけではありません。温度が適温帯にあり、光合成で十分な糖が供給される時期には分裂が活発になり、新しい木部と師部が次々と積み重なります。一方、低温期や極端な乾燥期には、分裂活動が落ち着き、塊根の外見上の変化も緩やかになります(Mauseth, 2006)。この「オン」と「オフ」の切り替えが、のちに年輪のような構造として可視化されます。

塊根の肥大には、形成層での細胞分裂と、それぞれの細胞が水や糖を取り込んで大きくなる細胞肥大の両方が関わります。分裂によって細胞の数が増え、肥大によって一つひとつの細胞の体積が増えることで、塊根全体の体積が増加します(Taiz & Zeiger, 2010)。この二つのプロセスのうち、どちらか一方だけが進んでも、目に見える「太り方」は変わります。例えば、細胞分裂が盛んでも、十分な水分や糖がなければ各細胞はあまり大きくならず、密度の高い硬い塊根になります。逆に、細胞分裂が少なくても、既存の細胞が大きく膨らめば、比較的柔らかく水っぽい塊根になります。

💡 実生1年目は「骨格づくり」の時期

実生1年目のグラキリスでは、塊根の直径そのものよりも、内部の「骨格」をどれだけ整えられるかが重要です。形成層が健康に働き、木部と師部がバランスよく発達していれば、二年目以降に葉面積が増えたときに、多くの糖と水を効率よく輸送できます。これは、建物の基礎工事にたとえるとイメージしやすくなります。基礎がしっかりしていれば、上に重い構造を載せても安定しますが、基礎が弱いと少し太っただけで傾きやすくなります。

グラキリスの実生では、初期に極端な乾燥や過度なストレスを与えると、形成層の活動に悪影響が出る可能性があります。例えば、光が弱い状態で水だけを控えると、光合成で得られる糖が不足する一方で、呼吸や維持のための消耗は続きます。このような条件では、形成層に十分なエネルギーが供給されず、木部や貯蔵組織の発達が鈍くなります(Taiz & Zeiger, 2010)。逆に、適温のもとで十分な光と水を与えつつ、根が酸素を吸える用土構造を維持すると、形成層は安定して働き、将来の肥大に耐えられる内部構造を作りやすくなります。

🌍 自生地の一年目を想像する:岩場での幼植物

実生1年目の肥大メカニズムを考えるとき、自生地の風景を思い描くことも役に立ちます。マダガスカルのイサロ山地では、グラキリスの種子は雨季の始まりとともに発芽し、浅い砂礫層の中で初生根を伸ばしながら、小さなロゼット状の葉を展開します(Rapanarivo et al., 1999)。幼植物の周囲には、同じ岩棚に生える多肉植物や低木があり、日射は強いものの、岩や周囲の植物の影で直射の時間が適度に区切られます。

この環境では、土壌が深く湿ることはほとんどありません。雨が降ると岩肌を水が勢いよく流れ、性質の異なる砂粒と微量の有機物が混ざった薄い層だけが水を保持します(Llifle, 2023)。幼いグラキリスは、この浅い層で根を広げつつ、岩の隙間に向けて徐々に太い根を伸ばしていきます。一年目の塊根は、まだ地表からはほとんど見えませんが、内部ではすでに水と糖の貯蔵組織が組み立てられています。

この自生地のイメージを、鉢の中に翻訳すると、実生1年目に求められる条件が具体的になります。表層には細かめの粒と少量の有機物があり、水を一時的に保持します。その下にはより粗い粒があり、根が伸び込んでも酸素不足になりにくい構造が続きます。雨季に相当する生長期には、断続的に水が供給され、乾季に向かって徐々に水の頻度が減っていきます(SelfDriveAfrica, 2020)。このような「浅い保水層+下層の通気層」という構造が、塊根の内部構造づくりにとって合理的であると考えられます。

📊 実生1年目に意識したい要素の整理

ここまでの内容を、実生1年目の肥大という観点から整理すると、「どの環境要素がどの内部プロセスに効いているのか」を表にして考えるとわかりやすくなります。以下のような対応関係を意識しておくと、実際の栽培で何を優先するべきかがブレにくくなります。

| 環境要素 | 主に影響する内部プロセス |

|---|---|

| 光の量と質 | 葉での光合成速度と糖生産量(ソースの強さ) |

| 温度と水分 | 形成層の細胞分裂、細胞肥大、呼吸速度 |

| 用土構造と鉢形状 | 根の酸素供給、根張りのパターン、塊根の形 |

この表の一つひとつの行を、具体的な栽培操作に落とし込むことが、後半のテーマになります。例えば、「光の量と質」を改善するために、栽培位置や遮光の有無、人工照明の利用をどう決めるかという話題です。「温度と水分」については、成長期にどの程度まで水を攻めるか、どのタイミングで控え始めるかといった季節管理の設計につながります。「用土構造と鉢形状」は、塊根を地表にどれだけ出すか、深鉢と浅鉢のどちらから始めるかという、造形上の選択にも直結します。

次の後半では、これら三つの環境要素を軸にして、「丸く太る」実生1年目の具体的な管理方法を掘り下げます。光・水・肥料の与え方だけでなく、鉢の選び方や植え付けの深さといった、見た目と生理を両立させるための工夫についても、一次情報に基づきながら整理していきます。

☀ 実生1年目の光環境設計:葉にどれだけ働いてもらうか

前半では、グラキリスの実生1年目にとって、葉が糖を生産するソースとして重要であることを確認しました。ここからは、そのソースである葉にどれだけ働いてもらうかという観点で、光環境を整理します。実生1年目の塊根が丸く太るかどうかは、「一年間の総光合成量」にかなり正直に反映されます(Taiz & Zeiger, 2010)。つまり、光をどれだけ浴びせたかではなく、「葉が無理なく光合成を続けられた時間」が重要ということになります。

光が不足する場合、グラキリスはまず茎を伸ばし、光に近づこうとします。このとき葉の枚数は増えても、一枚あたりの光合成速度は低いため、塊根に送られる糖は多くなりません(Taiz & Zeiger, 2010)。結果として、徒長した細い株になります。一方で、極端な強光にいきなりさらすと、葉焼けや光ストレスが起こり、逆に光合成が低下します。したがって、実生1年目では、「弱光から強光へ段階的に慣らし、最終的に強い光を長い時間受けられる状態に近づける」という設計が鍵になります。

屋外栽培の場合、春の柔らかい日差しの頃から順に、半日陰、明るい日陰、午前中だけ直射、終日直射と、数週間〜数か月かけてステップを踏むと、葉の防御機構が追いつきやすくなります。人工照明を用いる場合には、光量(光合成有効放射)だけでなく、照射時間と距離を調整し、葉が萎れたり色あせたりしない範囲で「ぎりぎりまで攻める」意識を持つと、ソースの総仕事量を高めることができます(Lambers & Oliveira, 2019)。いずれの場合も、葉の色、厚み、姿勢の変化をよく観察し、光が強すぎるときには葉が薄く黄緑色になり、光が不足するときには葉が大きく薄くなりがちであることを頭に置くと判断しやすくなります。

💧 水と温度:攻める水やりと守る水やりの切り替え

光が整っても、水と温度が噛み合わなければ、塊根は思うように太りません。実生1年目の水やりで意識したいのは、「成長期に攻める水やりを行いながら、根の酸素供給を絶やさないこと」と、「休眠に向かう時期には守りに切り替えて、塊根に無理をさせないこと」です。水は光合成と細胞肥大に不可欠ですが、過湿は根の呼吸を奪い、形成層の活動を止めてしまうため、単純に「水を増やす=太る」とは言えません(Taiz & Zeiger, 2010)。

成長期の適温帯にあるとき、グラキリスは葉から大量の水を蒸散させ、根から吸い上げる水の流れを維持します。このとき、用土が乾ききる前に次の水を与えると、葉と根の水の流れを途切れさせずに済みます。一方で、用土が常に完全に湿った状態になると、根の周囲の酸素が不足し、呼吸が制限されます。この状態が続くと、長期的には根の細胞が弱り、結果として塊根の肥大も鈍くなります(Hillel, 2004)。したがって、「鉢全体がしっかり乾く直前」を狙って次の水を与えるというリズムを、温度と日射に合わせて組み立てることが重要になります。

温度については、発芽期と同様に、実生1年目の成長期もおおよそ25℃〜30℃がもっとも代謝が活発になる帯と考えられます(SelfDriveAfrica, 2020; Taiz & Zeiger, 2010)。この温度帯では、形成層の細胞分裂と細胞肥大が進みやすく、水やりを多少攻めても、根が十分に活動していればバランスを保ちやすくなります。逆に、20℃を下回る日が続くと、水の吸い上げも代謝も鈍くなるため、水やりの頻度と量を自然に減らす必要があります。温度計を頼りにしながら、「同じ水やりパターンを一年中続けない」という意識を持つと、根腐れと極端な干ばつの両方を避けやすくなります。

🧂 養分と肥料:塊根を「締めながら太らせる」バランス

実生1年目に肥料をどう扱うかは、多くの栽培者が悩む部分です。肥料が不足すると生育が遅れますが、過剰に与えると、柔らかく水っぽい組織になり、病害や腐敗に弱くなります。植物栄養学では、窒素(N)、リン(P)、カリウム(K)などの無機栄養は、光合成と成長に不可欠ですが、「多いほどよい」というものではなく、適度な濃度と供給タイミングが重要とされています(Marschner, 2012)。

グラキリスの実生1年目では、葉と根の基礎的な構造をつくるために、窒素とリンが一定量必要になります。窒素は主にタンパク質と葉緑素の材料として使われ、リンはエネルギー通貨であるATPの構成要素として、あらゆる代謝反応で重要な役割を果たします(Marschner, 2012)。一方、カリウムは浸透圧と酵素活性の調整を通じて、水分管理とストレス耐性に関わります。この三要素が不足すると、葉の黄化や生育停滞として現れ、塊根への糖の供給も減少します。

ただし、実生1年目の苗は根量がまだ少なく、肥料濃度が高すぎると浸透圧ストレスを受けやすくなります。特に塩類濃度の高い肥料を頻繁に与えると、根の表皮細胞がダメージを受け、吸水能力が落ちます(Marschner, 2012)。安全なアプローチとしては、生長期に一〜二週間に一度、規定濃度の四分の一から半分程度の希薄な液肥を与え、植物の反応を見ながら徐々に調整する方法があります。葉色が濃く保たれ、徒長せずに節間が詰まっていれば、肥料は過不足なく機能していると判断できます。

また、無機質主体の用土でも、有機質が一定割合含まれていれば、微生物が緩やかに養分を供給します。ココチップやココピートのような素材は、物理的な保水と通気の役割だけでなく、表面に微生物が定着することで、根圏の環境を安定させる働きも持ちます(Hillel, 2004)。実生1年目では、強い肥料で一気に太らせる発想ではなく、「光合成で得た糖を無理なく貯蔵に回せるだけの栄養を、薄く長く支える」という視点が、中身の詰まった塊根づくりにつながります。

🪴 鉢と用土:根の空間設計が塊根の立ち上がりを決める

肥大メカニズムの話をするとき、見逃されがちなのが鉢と用土の組み合わせです。実生1年目の根は、まだ鉢全体を埋め尽くすほど発達していませんが、「どの方向に伸びていくか」という初期設定が、この時期に決まります。根が鉢の底に早く到達して横方向に回り始めると、いわゆる根鉢の状態になり、のちに塊根の下部が細くなりやすくなります。逆に、下方向だけでなく側方にも余裕のある空間で育つと、塊根の下部も含めてゆるやかに肥大しやすくなります(Mauseth, 2006)。

実生1年目では、極端に大きな鉢を使う必要はありませんが、根がすぐに鉢底に当たって回り始めない程度の深さは確保したいところです。深さと幅のバランスが取れた「やや深鉢」や、口径に対して少し深さのあるポットは、初生根とその後の太い根が自然に下に伸びる空間を確保しやすくなります。そのうえで、用土は前回までの記事で扱ったように、無機質主体で排水性と通気性を確保しつつ、少量の有機質で保水性を補う構成にすると、根が酸素不足になりにくくなります(Hillel, 2004)。

植え付け深さも、塊根の形に影響します。実生1年目の間は、急いで塊根を露出させるより、やや深めに植えておき、塊根が内部でしっかりとボリュームを持つように誘導した方が、後年の「持ち上げ」に耐えられる形になります。早い段階から塊根を大きく露出させると、根が上方に集中し、下部が貧弱になりやすい傾向があります。まずは見えない部分の厚みをつくり、その後の二〜四年目で徐々に土を削ったり植え替え時に高さを調整したりしながら、狙ったシルエットに近づけていく考え方が、長期的な安定につながります(Mauseth, 2006)。

⚠️ 実生1年目で避けたいNG管理と立て直し方

ここまでの内容を踏まえると、実生1年目のグラキリスで避けたい管理のパターンがいくつか見えてきます。代表的なものとしては、光不足のまま高温多湿で管理すること、過度な断水と過度な灌水を繰り返すこと、短期間に何度も植え替えを行うことなどがあります。これらはいずれも、ソースとシンクのバランスを崩し、根の呼吸や形成層の活動を妨げる方向に働きます(Taiz & Zeiger, 2010)。

- 弱い光と高温多湿を組み合わせると、徒長しながら根腐れのリスクが高まります。

- 極端な断水と大量の水やりを交互に行うと、根の先端が何度も傷み、吸水能力が低下します。

- 一年目の小苗に頻繁な植え替えや強い根洗いを行うと、形成層へのストレスが大きくなります。

- 強い肥料を高頻度で与えると、浸透圧ストレスと塩類集積が起こりやすくなります。

もしこれらの状態に陥ったと感じた場合には、まず光と温度の設定を見直し、「十分な明るさのもとで二十五度前後の安定した環境」に近づけることを優先するとよいです。そのうえで、用土を見直し、排水性と通気性を高める方向に調整します。根の状態が不安な場合には、生育期の始まりに合わせて一度だけ植え替えを行い、新しい用土で落ち着いた環境を作ります。その後は、少し控えめな水やりと薄い肥料で、葉の色と塊根の張りを観察しながら回復を待つと、完全ではなくとも徐々に「締まり」のある成長に戻ることが多いです。

🔚 まとめと、実生1年目を支える用土選びの一例

第3回では、パキポディウム・グラキリスの実生1年目における肥大メカニズムを、ソースとシンクの関係、塊根内部の細胞分裂と肥大、根と用土の物理的関係の三つの視点から整理しました。葉が十分に光を受けて糖を生産し、その糖が形成層の活動と塊根内部の貯蔵組織の形成に使われることで、「丸く太る」成長が可能になります(Taiz & Zeiger, 2010; Mauseth, 2006)。同時に、根が酸素を十分に受け取れる用土構造と、温度と水やりのリズムが、これらのプロセスを支える土台として機能します(Hillel, 2004)。

実務的な管理としては、成長期に光と温度を整え、用土が乾ききる直前を狙った水やりを行い、薄めの肥料で基礎的な栄養を補うことが重要です。鉢と用土については、根が自然に下向きに伸びる深さと、無機質主体で通気性に優れた配合を選ぶことで、塊根内部の「骨格づくり」を助けることができます。実生1年目は見た目の変化が小さく感じられる時期ですが、この時期に整えた内部構造が、二年目以降のダイナミックな肥大と造形の自由度を決めるといえます。

こうした物理特性を満たす用土を一から自作することも可能ですが、素材の選定や配合に時間をかけることが難しい場合には、無機質七五パーセント(日向土・パーライト・ゼオライト)と有機質二五パーセント(ココチップ・ココピート)から構成され、排水性と通気性を重視しつつ適度な保水性を持たせた配合土として、Soul Soil StationのPHI BLENDを利用する選択肢もあります。実生1年目の段階から、根が呼吸しやすい環境を安定して確保したい場合や、自分の環境に合わせた調整の出発点となる標準用土を探している場合には、次のページから詳細を確認できます。

参考文献

Hillel, D. (2004). Introduction to Environmental Soil Physics. Elsevier.

Lambers, H., & Oliveira, R. S. (2019). Plant Physiological Ecology (3rd ed.). Springer.

Marschner, P. (2012). Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants (3rd ed.). Academic Press.

Mauseth, J. D. (2006). Structure–function relationships in highly modified shoots of Cactaceae. Annals of Botany, 98(5), 901–926.

Rapanarivo, S. H. J. V., Lavranos, J. J., Leeuwenberg, A. J. M., & Röösli, W. (1999). Pachypodium (Apocynaceae): Taxonomy, Habitats and Cultivation. Balkema.

SelfDriveAfrica (2020). Climate of Isalo National Park. Travel Notes.

Llifle (2023). Pachypodium rosulatum subs. gracilius – Origin and Habitat. Encyclopedia of Succulents.

Taiz, L., & Zeiger, E. (2010). Plant Physiology (5th ed.). Sinauer Associates.