🌵 枝を増やしたい|塊根植物・多肉植物の「胴吹き」を科学で起こします

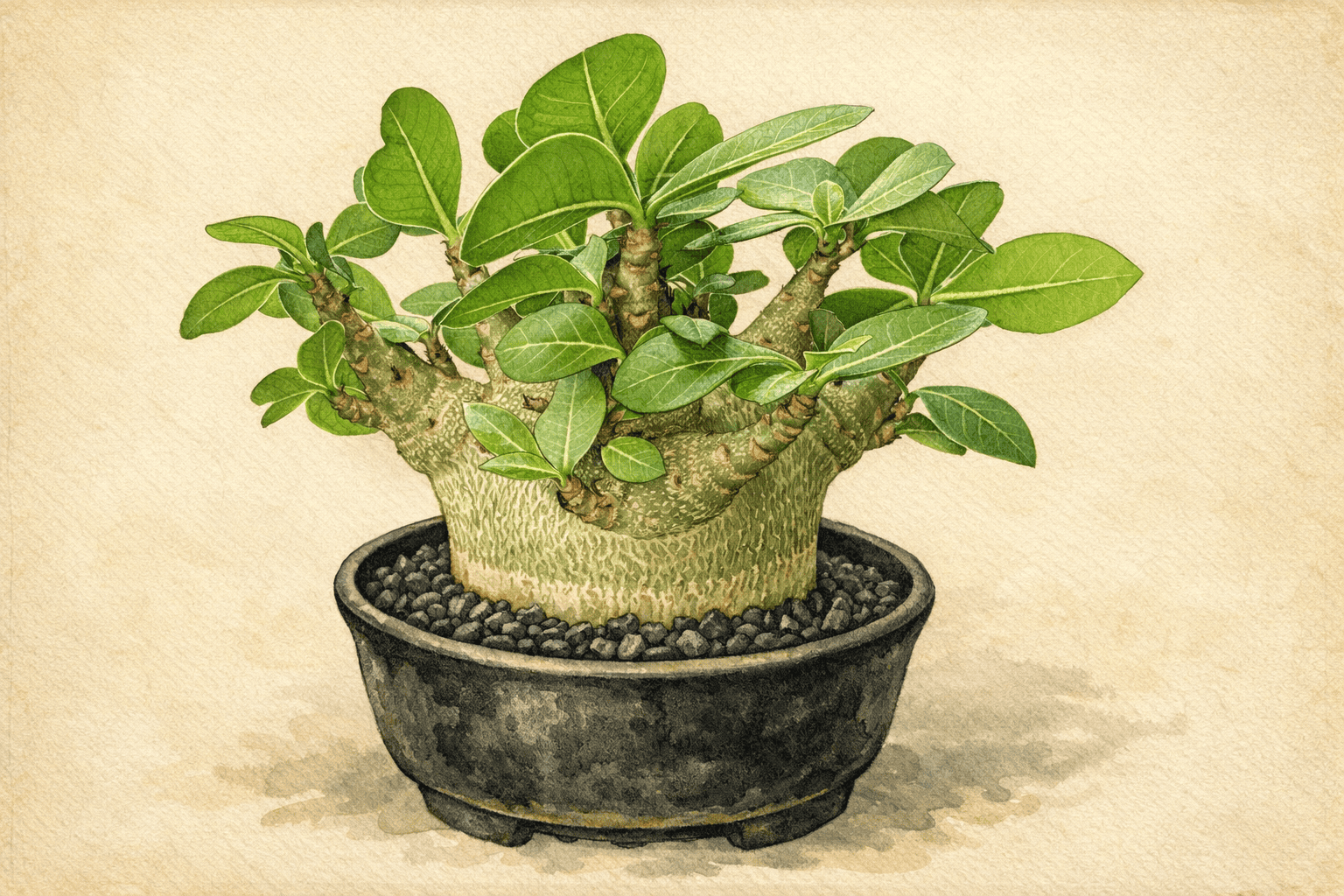

整った樹形の塊根植物・多肉植物では、幹からバランスよく枝が伸び、枝先の葉が重なりすぎずに光を奪い合いません。株をそのように育てるためには、やみくもに切るのではなく、植物が枝を増やす仕組みと、それを引き出す環境・手技を理解することが近道です。本稿では、幹から新しい枝が生える現象(園芸では「胴吹き」と呼びます)を中心に、植物生理・用土設計・光と温度・微生物・剪定技法を統合し、家庭の鉢栽培で再現できる実践方法をご提案します。対象はアデニウム(Adenium spp.)、センナ・メリディオナリス(Senna meridionalis)、パキコルムス・ディスカラー(Pachycormus discolor)、ユーフォルビア・ギラウミニアナ(Euphorbia guillauminiana)ですが、原理は多くの塊根・多肉植物に共通します。

🔬 枝が増える仕組みをつかむ ― 頂芽優勢とホルモン・糖シグナル

頂芽優勢(茎の最先端の芽が「ボス」となり、下位の芽の成長を抑える現象)を最初に押さえておきたいです。最先端の成長点はオーキシン(芽の伸長を促し、下位の側芽の成長を間接的に抑える植物ホルモン)を連続的に下方へ送り、節の近傍ではサイトカイニン(芽の分裂と成長を促すホルモン)の合成や移動が抑えられます(Müller & Leyser, 2011; Cline, 1991)。さらに根や芽で作られるストリゴラクトン(枝分かれを抑えるホルモン)がこの抑制網に加わり、側芽のスイッチを「オフ」に保ちます(Müller & Leyser, 2011)。

一方で、近年は糖(同化産物)の分配が休眠芽の「初動」を決めるという見方が強くなっています。頂芽を摘むと、最初に側芽への糖供給が増え、その後にホルモン比が変化するという順序が示されています(Mason et al., 2014)。つまり、胴吹きを誘導するための要点は、①頂芽優勢をゆるめる、②側芽や幹内部の休眠芽(普段は眠っている芽)へ糖とサイトカイニンを届きやすくする、の二点です(Müller & Leyser, 2011; Meier et al., 2012)。

幹の古い部位から芽が出るエピコーミックシュート(胴吹き)は、樹木生理学では「潜伏芽バンク」を刺激する現象として説明されます(Meier et al., 2012)。塊根植物でも同様に、正しい時期の摘心や局所的な傷(後述のノッチング)によって、幹や太枝に潜む休眠芽を覚醒させられます。

💡 環境で分枝を操る ― 光・温度・風・二酸化炭素

☀️ 光質(R:FR比と青色光)

R:FR比(赤色と遠赤色の強さの比)は、枝分かれの強いスイッチになります。葉に遮られて遠赤が多い環境(R:FRが低い)では、植物は「混み合い」を感知し、茎を伸ばして日を奪いにいく一方で、側芽の成長を抑えます(Casal, 2013)。穀類の研究では、R:FRが低いと節部でサイトカイニン分解が進み、分げつ(枝数に相当)が減りました(Lei et al., 2022)。したがって、室内補光では遠赤を控えめにし、赤優勢+適量の青で照らすのがおすすめです。実用上は、赤:青をおよそ7:3前後、遠赤は少なめに抑えると、徒長を抑えた分枝につながりやすいです(Lei et al., 2022)。

青色光は「空の下」のシグナルとして働き、節間が詰まり、側枝が出やすくなる方向の反応が見られることが多いです(Hogewoning et al., 2010)。ただし青が極端に多すぎると生長がゆっくりになりますので、強光条件ではおおむね全体の10–30%を目安にすると扱いやすいです。

⏱️ 日累積光量(DLI)と日長

DLI(1日に植物が受け取る総光量)は、側芽が「伸びる余力」を左右します。実生期や回復期を除けば、日当たりを好む塊根・多肉では15–20 mol/㎡/日を最低目安に、可能なら20に近づけると安定して枝が増えやすくなります。日長は春〜夏に長日(12–14時間)寄りにし、秋は徐々に短く戻すと、生理のリズムと合いやすいです。

🌡️ 温度と日較差

生長点の分裂・分化は温度に鋭敏です。対象種の多くは20–35℃で活動が活発になり、夜は5–10℃ほど温度を下げる日較差によって、糖がたまりやすくなり、締まった新しい枝の形成につながります(Telewski, 2006)。真夏の高温停滞時は、あえて作業を避け、夜の冷房や送風で徒長を抑えると安全です。

🌬️ 風(機械刺激)とCO₂

機械刺激(風で揺れる、軽く触れる)は、過度な伸長を抑え、側芽が相対的に伸びやすい状態に寄与します(Telewski, 2006)。サーキュレーターで穏やかな気流を当て、葉がわずかに震える程度を保つのがおすすめです。CO₂は通常の居室で400–800ppm程度あり、強光下での枯渇場面を除けば特別な添加は不要です。

🌱 根圏・用土・鉢設計 ― 枝は「根」で増やします

根圏(根の周囲の土環境)で作られるサイトカイニンは、側芽の覚醒を後押しする力になります。硝酸態窒素は根でのサイトカイニン合成を誘導し(Takei et al., 2001)、供給が十分なときに枝数が増える反応が報告されています(de Jong et al., 2019)。同時に、根は酸素を強く必要とします。粗粒で通気が良い用土は細根の代謝とサイトカイニン生産を支え、結果として胴吹きの成功率を高めやすくなります。

鉢では粒径約5mm前後の硬質骨材を中心に、しっかり乾いてから潅水するメリハリをつけます。過湿は根の酸欠と病原の増殖を招き、枝が出ない最大の原因になります。鉢は根鉢より一回り大きいサイズに留め、巨大鉢で水を滞留させないことが大切です。「やや根域制限 → 新根再生 → サイトカイニン増加 → 胴吹き」という流れを狙えます。

🧪 施肥とECの考え方

窒素は硝酸態優位を基本に、濃度は控えめに保ちます。窒素過多は徒長と分枝の鈍化につながります(Müller & Leyser, 2011)。一方、カリウムは細胞の膨圧維持と強度に役立ち、適量のKは締まった枝づくりに貢献します。カルシウムとホウ素は分裂組織に不可欠で、欠乏は生長点の傷みや不自然な枝分かれを招きます(Brown et al., 2002)。鉢内塩類の指標であるECは上げすぎないようにし、施肥のたびに鉢底から流し、月に一度は真水で洗い流します。過度の塩類は根に浸透圧ストレスを与え、枝の立ち上がりが遅くなります(Munns & Tester, 2008)。

🧫 微生物を味方に ― 菌根・PGPRの穏やかな後押し

菌根菌(AM菌)や根圏細菌(PGPR)は、栄養とホルモン環境を通じて分枝を下支えします。とくにサイトカイニン産生能を持つPGPRは、乾きやすい環境でも地上部の枝数が増えやすくなる例が報告されています(Arkhipova et al., 2007)。製剤は清潔なものを選び、植え替えのタイミングで根に触れるように接種します。過度のリン施肥は菌根共生を妨げやすい点にご注意ください。

⚙️ 家庭でできる分枝プロトコル ― 失敗しない順序と深さ

ここからは、科学的背景を具体的な手技へ落とし込みます。枝を「増やす」目的に最短で効く順序は、①摘心(頂芽優勢を切る)、②ノッチング(芽の直上を浅く傷つけオーキシンの流れを遮る)、③部分環状はく皮(上側への炭水化物を一時滞留させる)、④曲げ・誘引(先端支配を弱める)、⑤芽接ぎ(幹に芽を供給する)の段階で試すのが安全です(Meier et al., 2012; Sherif, 2020)。

✂️ 摘心(ピンチ)の勘どころ

春〜初夏の生長が立ち上がる時期に、残したい節の少し上で斜めに切ります。節のすぐ上を長く残すと枯れ込みやすいため、5〜10mmを目安にします。多汁質の類は切断後に乾燥・殺菌を徹底し、5〜7日ほど断水します(Meier et al., 2012)。その後、出過ぎた芽は内向きや弱い芽から間引き、狙う本数に整えます。

🪚 ノッチング(切り込み)

芽を動かしたい節の直上5mmほどで、樹皮を幅5〜10mm、深さは形成層に触れるか触れないかの「浅さ」に刻みます。目的は、芽の上を流れるオーキシンの師流を一時的に遮ることにあります(Sherif, 2020)。切り込みは深すぎると木部を傷めますので、ナイフ先端で樹皮だけを薄く剥ぐ感覚を守ります。ノッチ後2〜6週間で芽が動けば成功です。

🧰 部分環状はく皮(軽度ギャードリング)

果樹で知られる技術を、塊根・多肉では部分的に浅く応用します。新芽を出したい位置の下方数センチに、ごく浅い「輪の切れ目」を作り、その一部の樹皮だけを剥がします。完全な輪状はく皮はリスクが高く、師部の連絡が絶たれると上部が衰弱しますので避けます(Meier et al., 2012)。多汁質の幹では樹皮構造が脆く、この方法が適さない場合が多い点も留意します。

🪢 曲げ・誘引

枝をゆっくりと水平に近づけると、先端支配が弱まり、途中の休眠芽が動きやすくなります。針金は食い込まないように保護し、折れた場合は即座にテーピングで補修して乾かします。曲げにノッチを組み合わせると、反応が早いことが多いです。

🩹 芽接ぎ(台木の幹に芽を“足す”)

特にアデニウムでは親和性が高く、太い幹の所々に芽片を接いで成功させると、一度に複数の新しい枝をスタートさせられます。形成層を合わせ、30℃前後・高湿度で養生します。接ぎ後10日は断水し、その後に軽く水を戻すと癒合が進みます。清潔・迅速が鉄則です(園芸実務の経験則)。

| 技法 | ねらい | 適期 | 深さ・強さ | 主なリスク |

|---|---|---|---|---|

| 摘心 | 頂芽優勢を解除して側芽を動かす | 春〜初夏 | 節上5〜10mmで斜切り | 切り口の腐敗・樹形の乱れ |

| ノッチング | 芽直上のオーキシン流を遮る | 芽動き直前〜展開期 | 樹皮のみ浅く(形成層は傷つけない) | 深切りによる組織損傷 |

| 部分環状はく皮 | 上側に糖・シグナルを一時滞留させる | 成長期(初夏が無難) | 円周1/4〜1/3のみ浅く | 過剥皮で上部の衰弱 |

| 曲げ・誘引 | 先端支配を弱める | 通年(折損に注意) | 段階的に水平へ | 折れ・裂け |

| 芽接ぎ | 幹に新たな芽を追加する | 高温期(〜30℃) | 形成層を合わせ高湿養生 | 感染・不親和 |

🧭 代表属・対象種での実装例 ― 「いつ・どこを・どのくらい」

🌺 Adenium spp.(アデニウム)

柔らかい多汁質の枝は反応が早い傾向です。春〜初夏に主茎の中位で摘心すると、直下の対生節(左右)から2本、条件が良ければ3〜4本の新枝が出ます。細枝が多く出すぎたら、内向きや交差する芽を早めに除き、外向きの枝に光を与えます。茎がスポンジ状で剥皮は不向きなため、ノッチングを浅く複数箇所に入れる方法で十分に枝数を稼げます。肥培は硝酸態中心を薄く継続し、徒長防止に強めの光と日較差をつけます(Müller & Leyser, 2011; Hogewoning et al., 2010)。

🌼 Senna meridionalis(センナ・メリディオナリス)

木質化する落葉低木で、剪定への耐性が高い種類です。日本では冬に落葉させ、早春の芽動き前後に強めの切り戻しを行うと、幹の潜伏芽がよく動きます。太枝から幹肌で更新させたいときは、太枝付け根の上でノッチを入れて発芽点を指定するイメージで作業します。高温多湿は苦手ですので、梅雨〜真夏の強剪定は避けます。

🐘 Pachycormus discolor(パキコルムス・ディスカラー)

幹が太いウルシ科の樹で、自然樹形では低く込み入った樹冠を作ります。5〜6月にY字の分岐点の少し上で切り戻すと、基部寄りの節から複数枝が立ち上がりやすいです。樹皮が厚く、古幹で芽を起こしたいときはごく浅いスコアリング(刻み込み)を環状の一部に入れる手もあります。ただし樹液で皮膚トラブルの恐れがありますので、厚手の手袋と目の保護具を必ず着用します。過度の施肥は徒長に直結しますので、痩せ気味の管理でよく締まります。

🌵 Euphorbia guillauminiana(ユーフォルビア・ギラウミニアナ)

若株は単幹ですが、強剪定に鋭敏に反応します。切り口下の棘座から束状に新枝を吹きます。高さが出すぎた株は、思い切って20〜30cmで切り詰めると、3〜5本の枝が短期間で更新されます。大量の乳液(樹液)を含み、皮膚や眼に対して刺激性が強い種類です。切断面の樹液は速やかに拭き取り、粉体の殺菌剤で乾かし、数日は断水します(Meier et al., 2012)。ノッチや剥皮は樹液量の多さから実用性が低く、基本は「切って増やす」運用が安全です。

🪴 (参考)Agave(アガベ)との違い

ロゼット型のアガベは側枝で幹状に分岐する植物ではありません。中心の成長点を失うと不定芽や株分かれを起こすことはありますが、幹から樹木のような枝を増やす対象ではありません。枝数を増やすというより、子株(オフセット)の発生位置と数を管理するのが主眼になります。

⚖️ 「増やしすぎない」ための視点 ― 樹形・光と風の通り・再現性

枝を増やすほど、互いに光を奪い、風が通りにくくなります。特に室内ではR:FRが下がりやすく、伸びすぎと分枝の鈍化が同時に進む悪循環に陥りがちです(Casal, 2013; Lei et al., 2022)。新枝が出たらすぐに光と風の設計を見直し、株の内部にまで光が届く配置に調整します。最終的な枝数は、株の太さと葉面積に対して光合成で賄える上限に近づきます。KPI(後述)で節間や新枝の太さを測り、行き過ぎがあれば勇気を持って間引きます。

📏 数値で管理する ― 家庭で追えるKPIと推奨レンジ

反応を「感覚」でなく数値で捉えると、次の打ち手が明確になります。処置から8週間の新生枝数、最初の3節の節間長、付け根の新枝径、切り口の被覆日数を記録します。節間が3cmを超えるなら光量不足または窒素過多、新枝径が細いなら根圏が痩せている可能性が高いです。

| 項目 | 推奨レンジ(目安) | 意味・補足 |

|---|---|---|

| DLI | 15–20 mol/㎡/日 | 分枝を支える同化産物の確保につながります |

| 光質 | 赤:青 ≈ 7:3、遠赤は控えめ | 低R:FRは枝が増えにくくなります(Lei et al., 2022) |

| 温度 | 昼25–33℃ / 夜18–22℃ | 日較差で締まった新しい枝につながります(Telewski, 2006) |

| 用土粒径 | 中心粒径 ≈ 5mm | 通気と水分動態の両立に役立ちます |

| 窒素形態 | 硝酸態優位 | 根でCK誘導→分枝の後押しにつながります(Takei et al., 2001; de Jong et al., 2019) |

| EC | 低〜中(施肥毎に洗い流す) | 塩類集積で根圧が下がりやすくなります(Munns & Tester, 2008) |

| 水やり | 乾湿メリハリ | 乾きで通気が戻り、新根が出やすくなります |

🪴 用土設計とPHI BLENDの位置づけ

枝を増やすには、根が酸素を取り込みやすい物理構造が不可欠です。無機骨材中心の配合は、細根の健全な更新とサイトカイニン供給を支え、剪定後の胴吹きを後押ししやすくなります。本サイトのPHI BLENDは、無機質75%(日向土・パーライト・ゼオライト)と有機質25%(ココチップ・ココピート)で構成し、中心粒径を5mm前後に設計しています。多肉・塊根の鉢内で通気・排水・保水の均衡を重視した配合で、上記の分枝プロトコルとの相性も良好です。用土に迷う場合の選択肢としてご検討いただけます。

⚠️ よくあるつまずきと対処 ― 失敗を次に活かします

「切ったのに出ない」ときは、季節外れ・切り位置(節を飛ばした)・根の不調・光不足のいずれかが多いです。芽の直上で浅いノッチを足し、光量と夜の冷却を改善します。

「出たがひょろ長い」ときは、低R:FRと窒素過多が典型です。遠赤の少ない照明構成に改め、肥料は薄め・回数を減らします。

「切り口が黒くなる」ときは、消毒と乾燥が足りないことが原因です。粉体の殺菌剤で素早く乾かし、数日の断水と送風でカルス形成を待ちます。ユーフォルビア属やウルシ科は樹液の扱いにも十分ご注意ください。

📖 用語の短い辞書

頂芽優勢:茎の最先端が下位の芽の成長を抑える現象です。

オーキシン:茎頂で作られ、側芽の成長を間接的に抑える植物ホルモンです。

サイトカイニン:主に根で作られ、芽の分裂・成長を促すホルモンです。

ストリゴラクトン:枝分かれを抑えるホルモンです。

休眠芽:普段は眠っており、条件が揃うと伸び出す芽です。

エピコーミックシュート(胴吹き):幹や古枝から出る新芽です。

R:FR比:赤色と遠赤色の強さの比です。

DLI:1日に受ける総光量です。単位はmol/㎡/日です。

EC:培養液の電気伝導度で、塩類濃度の指標です。

✅ まとめ

枝を増やす鍵は、頂芽優勢の解除、根によるサイトカイニン供給の確保、光質の最適化という三位一体の設計にあります。剪定やノッチングはスイッチであり、反応の大きさは用土と環境が決めます。数値で管理しながら、株の体力と安全を第一に、少しずつ手を進めていきましょう。狙った位置に、狙った数の枝が立ち上がると、樹形づくりは格段に楽しくなります。

📚 参考文献

Arkhipova, T. N., Prinsen, E., Veselov, S. U., et al. (2007). Cytokinin producing bacteria enhance plant growth in drying soil. Plant and Soil, 292: 305–315.

Brown, P. H., Bellaloui, N., Wimmer, M. A., et al. (2002). Boron in plant biology. Plant Biology, 4: 205–223.

Casal, J. J. (2013). Photoreceptor signaling networks in plant responses to shade. Annual Review of Plant Biology, 64: 403–427.

Cline, M. G. (1991). Apical dominance. Botanical Review, 57: 318–358.

de Jong, M., George, G., Ongaro, V., et al. (2019). Natural variation in Arabidopsis shoot branching plasticity in response to nitrate supply. PLoS Genetics, 15(9): e1008366.

Hogewoning, S. W., Trouwborst, G., Maljaars, H., et al. (2010). Blue light dose–responses of leaf photosynthesis, morphology, and chemical composition of Cucumis sativus grown under different combinations of red and blue light. Journal of Experimental Botany, 61(11): 3107–3117.

Lei, K., Mao, Z., & Xie, D. (2022). Low red/far-red ratio induces cytokinin degradation resulting in inhibition of tillering in wheat. Frontiers in Plant Science, 13: 971003.

Mason, M. G., Ross, J. J., Babst, B. A., et al. (2014). Sugar demand, not auxin, is the initial regulator of apical dominance. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 111(16): 6092–6097.

Meier, A. R., Saunders, M. R., & Michler, C. H. (2012). Epicormic buds in trees: a review of bud establishment, development and dormancy release. Tree Physiology, 32: 565–584.

Müller, D., & Leyser, O. (2011). Auxin, cytokinin and the control of shoot branching. Annals of Botany, 107: 1203–1212.

Munns, R., & Tester, M. (2008). Mechanisms of salinity tolerance. Annual Review of Plant Biology, 59: 651–681.

Sherif, S. (2020). Notching and PGRs to induce branching in newly planted apple trees. Virginia Tech Extension Blog.

Takei, K., Ueda, N., Aoki, K., et al. (2001). AtIPT3 is a key determinant of nitrate-dependent cytokinin biosynthesis in Arabidopsis. Plant & Cell Physiology, 42(1): 59–67.

Telewski, F. W. (2006). A unified hypothesis of mechanoperception in plants. American Journal of Botany, 93(10): 1466–1476.