🌱 はじめに:なぜ「根鉢処理」が重要なのか?

塊根植物や多肉植物を美しく、そして大きく育てるためには、根の健康管理が欠かせません。なかでも植え替え時に行う「根鉢の崩し方」と「根を痛めない処理方法」は、見落とされがちでありながら、生育に直結する非常に繊細なプロセスです。

根鉢とは、鉢の中で根と古い用土が一体化した塊のことを指します。植え替えの際、この根鉢をどこまで崩し、どのように処理するかによって、その後の根の発達や株全体の健全性が大きく左右されます。

本記事では、植物生理学・土壌学・微生物生態学などの科学的な視点に基づき、根鉢処理が植物に及ぼす影響を多角的に考察していきます。さらに、パキポディウムやアガベ、ユーフォルビア、アデニウム、ハオルチアといった代表的な塊根植物・多肉植物の具体例を通じて、品種ごとの最適な処理法も紹介します。

また、記事の後半では、根鉢処理後の根にとって理想的な用土とは何かについても検討します。特に近年注目されている機能性ブレンド土「PHI BLEND」との相性にも控えめに触れ、根が再び力強く伸び始める環境づくりについて考察します。

🔍 根鉢はなぜ崩す必要があるのか?──植物生理から見る根鉢処理の意義

植え替え時に根鉢を崩す主な目的は、用土の刷新と根の状態のリセットにあります。市販の苗や輸入株は、通気性に乏しいピートモス主体の用土や、水を弾いてしまう疎水化した土壌に植えられていることが多く、これをそのまま次の鉢に移すと根の健全な発達が妨げられます(Reddit, 2023)。

ピートモスなどの有機質用土は、乾燥状態では水をはじく性質(疎水性)を持ち、潅水しても根まで十分に水分が届かなくなる恐れがあります。一方、常に湿ったままだと通気が悪化し、根腐れの原因となることもあります(Basin Now, 2022)。このように、古い土を抱えたままでは、鉢内の物理環境が悪化し、根が酸欠状態に陥るリスクが高まるのです。

また、古い用土には塩類の蓄積や老廃物、病害虫のリスクも潜んでいます。特にコバエやネコブセンチュウ、病原菌類などが温存されている場合、新しい鉢でも同様の問題を繰り返すことになります。根鉢を適切に崩すことで、こうしたリスクを除去し、新しい用土でクリーンなスタートを切ることができます。

さらに、根詰まりした状態では根が絡み合って伸びる余地を失っており、新根の発生が著しく抑制されます。これを解消するためには、根鉢の外周をほどいて新しい用土との接触面を増やす必要があります。適切な処理を行うことで、植物体は根の先端からオーキシン(成長ホルモン)を放出し、側根の分枝を促進することが知られています(Koukounaras et al., 2013)。

とはいえ、根鉢を崩すことにはリスクも伴います。とりわけ細根が傷つくことで水分吸収能力が一時的に低下し、いわゆる植え替えショックを引き起こす可能性があります(Building a Food Forest, 2025)。また、傷口から病原菌が侵入すれば根腐れが発生するリスクもあるため、「どこまで崩すべきか」「どう崩すべきか」という判断には慎重さが求められます。

次章では、崩し方の深さ・範囲について、植物種や状態に応じた適切な判断基準を整理し、「崩すか、崩さぬか」を科学的に掘り下げていきます。

🧪 どこまで崩すべきか──崩しの程度と植物の反応

「根鉢を崩すべきかどうか」は、植え替えの成功を左右する重要な判断ポイントです。しかし、ひとくちに“崩す”といっても、実際の処理には段階や深度の違いがあります。ここでは、植物の種類や状態によってどこまで崩すべきかを具体的に検討します。

まず、大まかに分類すると、根鉢の崩し方には以下の3つのタイプがあります。

① 完全崩壊(根洗い):根に付着した土をすべて洗い落とす処理です。

これは、古い用土がピートモス主体であったり、通気性に劣り、害虫やカビの発生源となっているような場合に適しています。バケツに浸して土をふやかしたうえで、やさしくもみ洗いし、最終的には流水で仕上げます(Reddit, 2023)。ただし、根毛の損失や傷口のリスクが大きくなるため、切除後の乾燥期間と殺菌処理を徹底する必要があります。

② 部分崩壊:根鉢の外側や下半分のみを崩す方法です。

これは根が鉢内を回って根詰まりしているが、古い用土の質はさほど悪くないという場合に適しています。太根を誘導する目的で行うこともあります。この方法では内側の細根を温存しつつ、外側から新根の発生を促すことができます。

③ 非崩壊(鉢増し):根鉢をほぼそのままの状態で、一回り大きい鉢に移植する方法です。

これは、細根が非常に繊細で崩すことで根腐れリスクが高まる品種に適しています。たとえばパキポディウム・グラキリスのように、極細根が命綱となっている種では、根鉢を壊すこと自体がリスクとなるため、土を落とさずに周囲に新しい用土を足す方法が安全とされています(CAUDEX JAPAN, 2023)。

それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。重要なのは、「用土の状態」「根の健康状態」「植物種の耐性」の3つを見極めたうえで、最もリスクの少ない方法を選ぶことです。

また、崩しすぎた場合に起こりうる副作用としては以下が挙げられます。

- 水分吸収の一時的低下によるしおれ

- 傷口からの病原菌侵入

- 根の活着までに時間がかかり、生長停滞

逆に崩しが不十分な場合は、以下のようなトラブルを招く恐れがあります。

- 古土の水はけ不良が継続

- 用土間での水分ムラが生じ、腐敗リスクが増加

- 根の伸長が止まり、新根が新用土に展開しない

このように、「どこまで崩すか」という問いには一律の正解は存在しません

次章では、具体的にどのような手順で根鉢を崩していくべきか、実践的な技術と道具選びに焦点を当てて解説していきます。

🛠 どう崩すか──作業手順と根を痛めない道具・処理技術

根鉢を崩す際には、ただやみくもに土を払えば良いというものではありません。作業の手順や使用する道具を誤ると、根を傷つけてしまい、結果として生育を阻害する恐れがあります。本章では、根鉢処理を丁寧かつ安全に行うための方法を、植物生理と園芸現場の実践に基づいて解説します。

🕰 乾湿の見極め──「乾いてから」が基本

まず、根鉢を崩す際の大前提は「土が乾いていること」です。湿った状態で土を剥がすと、根毛ごと引きちぎる結果になり、植物の水分吸収能力が一時的に著しく低下します(Basin Now, 2022)。特に根毛層は水分と養分の吸収を担う繊細な組織であり、損傷後の回復には時間がかかります。

理想的な状態は、指で軽く揉むとポロポロ崩れる程度の乾燥状態です。完全にカラカラではなく、わずかに柔軟性が残る程度が作業しやすく、安全です。植え替えの数日前から水やりを止め、鉢内部までしっかりと乾燥させておくことが大切です。

👐 手作業での崩し方──指先の感覚で優しく

鉢から抜いた株に対しては、まず手でやさしく土を揉みほぐすところから始めます。このときの基本姿勢は「土を落とす」ことであって、「根を引き抜く」ことではありません。無理に引っ張ると、細根が切れてしまい、その後の活着や発根に悪影響を及ぼします。

また、根鉢が固くなっている場合は、鉢底や側面を軽く叩くことで振動を与え、自然に緩ませるとよいでしょう。特に塊根植物では幹と根の境界が不明瞭なこともあるため、株全体をしっかり保持しながら慎重に扱ってください。

🔧 道具の選定──ブラシ・ピンセット・竹串など

細かな土の除去には、柔らかめのブラシ(化粧用ブラシや園芸専用ブラシなど)が効果的です。毛足が短く弾力のあるブラシを使えば、根の表面をなでるように掃くことで微塵を傷めずに除去できます。

また、根の隙間に入り込んだ土は、竹串や丸先ピンセットを使って軽く掻き出すとよいでしょう。このときも力を入れすぎず、抵抗を感じたら無理に突っ込まないのがポイントです。硬い金属製の先端鋭利な道具は避け、植物体を傷つけないように注意してください。

💧 根洗い(水で落とす)という選択肢

根鉢に泥質用土やピートモスがこびりついて取れない場合は、水洗い(根洗い)を検討する価値があります。代表的な方法は、バケツに水を張って根鉢ごと数分浸し、ふやかしたうえで軽く指でもみほぐす方法です(Reddit, 2023)。

また、屋外ではホースで弱い流水をかけながら、ゆっくり土を流し落とす方法もあります。ただし、強い水圧は根皮細胞を傷つけるため厳禁です。基本は最小限の水圧と最小限の動きでやさしく洗浄します。

重要なのは、洗浄後の処理です。濡れた根は非常に脆く、すぐに植え付けてはいけません。最低でも半日~数日間は陰干しし、切り口が白く乾いたのを確認してから用土に植え付ける必要があります。

🧴 切り口の処理と殺菌──腐敗の芽を摘む

根鉢を崩す過程では、どうしても細根の切断や枯れ根の除去が発生します。その際は切り口に殺菌処理を施すことが必須です。以下のような処理剤が広く利用されています。

- ベンレート水和剤(住友化学):幅広い真菌に有効な粉末殺菌剤。

- ダコニール1000:根腐れ病・カビ類に効果的な液剤。

- 硫黄粉:乾燥促進と殺菌作用を併せ持つ伝統的資材。

これらは筆や綿棒で薄く塗布するか、粉末なら直接まぶすように使用します。とくにユーフォルビア属では、根を切ると乳液(白い樹液)がにじみ出て、自然硬化して発根を妨げる膜を形成することがあります(Supersabotentime.com, 2016)。

この場合、切断直後の根を水に数分浸けて樹液を出し切る処理が有効です。その後、流水でしっかり洗い流し、乾燥と殺菌を経て植え付けに備えます。

⏳ 植え替え後の潅水タイミング

根鉢を崩した後の根は、見た目が健康でも微細な損傷を負っています。そのため、植え替え直後の潅水は避け、最低でも2〜3日は断水するのが原則です(CAUDEX JAPAN, 2023)。

この休止期間は、根が新しい用土に馴染み、傷口が乾燥・コルク化するための重要な時間です。特にパキポディウム・アデニウムなどの塊根植物では、過湿が致命傷になりかねません。

潅水を開始する際は、少量ずつ、朝のうちに与えるのが基本です。また、最初の1〜2回はメネデールなどの発根促進剤を希釈して使用すると、細根の発生を後押しできます。

このように、根鉢処理の工程は作業前の準備・道具の選定・乾湿の見極め・処理後のケアまで一連の流れとして設計する必要があります。次章では、根の剪定によって引き起こされるホルモン応答やカルス形成のメカニズムに迫り、植物が新たな根を伸ばす「再生力」の本質に触れていきます。

🌿 根の剪定と発根メカニズム──ホルモン応答とカルス形成

根鉢を崩す過程では、しばしば 根の切除 が必要になります。これは単なる傷ではなく、植物にとって 「再構築のトリガー」 でもあります。根を切ることによって植物体内では ホルモンバランスが変化 し、細胞分裂やカルス(癒合組織)の形成が促進されます。本章では、この生理反応のメカニズムを明らかにしながら、剪定の意義とリスクについて科学的に解説します。

🌱 オーキシンとサイトカイニンのバランス変化

植物の成長や再生に関わる主要ホルモンのうち、特に重要なのが オーキシン(Auxin) と サイトカイニン(Cytokinin) です。

オーキシン は細胞の伸長や不定根の発生を促すホルモンで、特に 根端や傷口で局所的に濃度が上昇 することが知られています。一方、サイトカイニン は細胞分裂を促進し、新たな組織の形成を支援します。これら 2 種のホルモンのバランスが変化することで、根の再生が始まります(Koukounaras et al., 2013)。

剪定によって 根の先端(オーキシン分泌源)を失う と、植物体は新たなオーキシン源を形成しようと反応します。このプロセスで カルス組織 が形成され、そこから 不定根(既存の根ではない場所から生じる新根) が発生するのです。

🔬 カルス形成とは?──傷口が再生の起点になる

カルス(callus) とは、植物が傷を負った際に形成する 未分化の細胞の塊 です。これは一種の防御反応でありながら、再生と発根の起点 でもあります。特に根の剪定や胴切りを行った場合、切断面にカルスが発達し、そこから新しい根や芽が出る可能性が高まります。

カルス形成には酸素、水分、そして適切な温度が不可欠です。一般的に 20〜28℃前後 の温暖な環境が最適とされ、多湿すぎず風通しの良い場所が好まれます。また、切断面に 発根促進剤(メネデールやルートンなど) を塗布することで、カルス形成と不定根発生がよりスムーズに進むという研究結果も報告されています(Rasmussen et al., 2015)。

🛑 剪定のリスクとその対策

根の剪定は、新たな発根を促すうえで有効な手段ですが、一方で 大きなリスクも伴います。まず、切断面は 病原菌の侵入口 となり得るため、前章で解説したように 殺菌処理と十分な乾燥 が必要不可欠です。

また、根の切除によって一時的に 水分吸収能力が低下 するため、剪定直後の潅水は控え、葉からの蒸散を抑える環境(半日陰・送風・断水) を整える必要があります。

とくに 細根優位の植物(例:パキポディウム・ユーフォルビア)は、根毛を失うことでダメージを受けやすいため、剪定の判断には十分注意してください。一方で、アガベやアデニウムのような太根・塊根系の植物 は比較的剪定に強く、大胆な処理にも耐える傾向があります。

📈 剪定によって得られる根の更新効果

剪定にはリスクがある一方で、植物にとっては 根の再構成と世代交代のチャンス でもあります。古くなった根や損傷根は水や養分の輸送効率が落ちており、これを更新することで 根の活性が高まり、結果として地上部の生育も促進される のです。

また、根の剪定は 樹形や株姿の調整 にも活用されます。たとえばアデニウムでは、根の形を意図的に整えることで、盆栽のような見事な「根上がり株」 に仕立てることができます。これは単なる生理的処理にとどまらず、造形美の演出 としての側面も持っています。

このように、根の剪定と発根は単なる傷と回復の関係ではなく、植物が自らの組織を再設計する精緻なプログラム でもあります。次章では、こうした再生を支える環境因子──特に 根鉢処理が微生物生態系に与える影響 に目を向けていきます。

🧫 根鉢処理と微生物生態──有益菌と病原菌のバランス

根鉢を崩すという行為は、物理的に土を取り除くことにとどまらず、植物の根圏微生物群 にも大きな影響を及ぼします。とりわけ塊根植物や多肉植物のように、極めて限られた空間で生育する鉢植え環境においては、用土中の微生物生態系 が植物の健康に与える影響は無視できません。

🌍 根圏微生物とは?──植物と共生する土壌微生物群

植物の根の周囲、いわゆる 根圏(rhizosphere) には、様々な微生物が存在しています。これには細菌、真菌、放線菌、藻類などが含まれますが、特に重要なのは以下の 2 種類です。

- 菌根菌(Mycorrhizal fungi):根に共生して、リン酸などの難吸収性養分や水分の吸収を助ける真菌。多くの植物で共生が確認されています。

- 有用細菌(PGPR:Plant Growth-Promoting Rhizobacteria):植物の生長を促進する根圏細菌群で、窒素固定や病原菌の抑制などの機能を持つことがあります。

これらの微生物は、植物の根から分泌される 根圏分泌物(exudates) を栄養源にして生きており、根と微生物が互いに利益を得る共生関係 を築いています。

🧹 根鉢を崩すと微生物はどうなるのか?

根鉢を完全に崩して土を洗い落とすと、それまで共生していた微生物群もほぼすべて失われてしまいます。特に菌根菌は、根の表面や細胞内部に侵入して共生 しているため、根を傷つけたり洗浄したりすることで 共生が断ち切られる ことになります(Chávez-González et al., 2024)。

また、有用細菌や放線菌などの土壌常在菌も、古い土の除去によって一掃されます。これは、病原菌などのリスクを除去するという意味では有利ですが、同時に有益な共生微生物まで除去してしまうことになります。

⚖️ 無菌化の利点と代償

実際、多くの園芸家やプロの栽培者は、病害虫リスクの排除 を最優先とし、植え替え時に 一度すべての土を除去して無機質主体の新しい用土 に切り替えます。これにより、コバエ・ネコブセンチュウ・糸状菌 などのトラブルを回避しやすくなります。

特に、塊根植物の 未発根輸入株 の管理においては、徹底した無菌管理 が定着しており、土に微生物がいないことがむしろ好条件とされています。ただし、このアプローチでは、根圏生態系の再構築 に時間がかかる点を認識しておく必要があります。

🔁 再定着は可能か?──共生菌は戻ってくる?

根鉢を崩して古土を排除しても、微生物が再び共生することは可能です。自然条件下であれば、空気中や他鉢の用土、用水を通じて 胞子や細菌が少しずつ新しい鉢に移動 し、数ヶ月〜1年ほどで再定着 していきます。

また、近年では市販されている 菌根菌接種剤(たとえばグロマス属の AMF 菌を含む製剤)を植え替え時に根に触れるように混ぜ込むことで、意図的に有用菌を導入することも可能です。これにより、発根や初期生長を助ける作用が得られる可能性があります(Villalobos et al., 2023)。

🧪 PHI BLENDと微生物の相性

PHI BLEND のような 無機質 75%・有機質 25% の構成を持つ清潔な用土 では、病原菌やカビのリスクを大幅に減らすことができます。その一方で、初期状態では微生物がほとんど存在しないため、発根期には無菌管理に向き、発根後には微生物の再定着を促す設計 となっています。

ゼオライトやココピートといった素材は、微生物の住処となる多孔質構造を持ちつつ、pH や保肥性を安定化させるため、共生環境の再構築にも適しています。つまり、PHI BLEND は 初期は無菌的・後期は共生的 な、二段階の根圏環境を可能にする稀有なブレンドなのです。

次章では、このように環境をコントロールする重要性が品種ごとにどう異なるかについて、代表的な植物種別の根鉢処理対応 を詳しく解説していきます。

🌵 品種別の処理法──パキポディウム、アガベ、ユーフォルビア、アデニウム、ハオルチア

塊根植物・多肉植物の根鉢処理は、すべての品種に対して一律に適用できる技術ではありません。根の構造、生理的特性、耐性、さらには乳液の有無まで、属ごとに大きな違いがあるため、品種ごとに最適化された処理が求められます。本章では、特に代表的な 5 属を取り上げ、科学的知見と実践に基づいて具体的な根鉢処理方法を解説します。

🪵 パキポディウム属(Pachypodium)

マダガスカル原産の塊根植物で、細根が非常に繊細な点が特徴です。特に現地球(輸入株)は、長距離輸送によって根が損傷・脱水・切除された状態で届くことが多く、慎重な処理が必須です。

植え替えの適期は春(3〜4月)で、休眠期の処理は避けるべきです。根鉢を完全に崩すのではなく、外周部を軽くほぐす程度にとどめ、中心部の細根と古土は温存するのが一般的です(CAUDEX JAPAN, 2023)。それでも用土が泥状化している場合は、ピンセットやブラシで可能な範囲で微塵のみ除去します。

新しい根を促すために、初回の潅水にメネデールなどの活力剤を希釈して使用すると効果的です。ただし、発根までに時間がかかるため、植え替え後の 1 週間は断水し、風通しの良い半日陰で管理します。

🌵 アガベ属(Agave)

アガベは根が太く再生力が高いため、比較的大胆に根鉢を崩すことができます。特に市販株に使われている有機質土(ピートモス・バーク堆肥など)が多湿や酸欠を引き起こすケースがあるため、完全に土を除去して洗浄する処理が推奨されます。

また、根が強靱なため、主根や長根をバッサリ切り戻すことも可能です。剪定後は数日間の陰干しを経て、殺菌剤(硫黄粉またはベンレートなど)をまぶし、再発根を待ちます。菌根菌(AMF)との共生性が高いため、植え替え時に共生菌資材を接種しておくと、初期生育の向上が期待できます(Villalobos et al., 2023)。

🧪 ユーフォルビア属(Euphorbia)

トウダイグサ科に属し、乳液(白い樹液)を分泌する点が最大の注意点です。この乳液は傷口を塞ぐシールのような働きをする一方で、発根を妨げるゴム膜にもなり得ます(Supersabotentime.com, 2016)。

太根の切除を行う場合は、切断直後に数分間水に浸して乳液を流出させる必要があります。その後、流水で洗浄し、濡れた切り口をしっかり拭き取ってから殺菌・乾燥を行います。水洗いをせずに放置すると、表面に膜が張り、カルス形成や発根が阻害されるため注意が必要です。

ユーフォルビアは細根が少なく、根が貧弱な種もあるため、無理な剪定や崩しすぎは避ける方が安全です。状態が良好であれば、古い土を軽く崩して鉢増しする程度の処理が推奨されます。

🌺 アデニウム属(Adenium)

「砂漠のバラ」の名で知られるアデニウムは、塊根部を中心に劇的な再発根能力を持つ植物です。そのため、比較的大胆な根鉢処理や剪定に耐える力があります。

園芸愛好家の間では、根の形を整える目的で主根や側根を剪定して立ち上げ、幹を高く見せる「根上がり仕立て」が行われることもあります。こうした剪定後は、10日〜2週間の完全乾燥と、殺菌処理を経てから植え付けます。

切断面からはカルスが形成され、新根が株の下部から放射状に発生します。成功すれば、より力強く、均整の取れた株姿を得ることができます。ただし、寒冷期や多湿条件下での処理は腐敗のリスクが高いため、必ず生育期に実施してください。

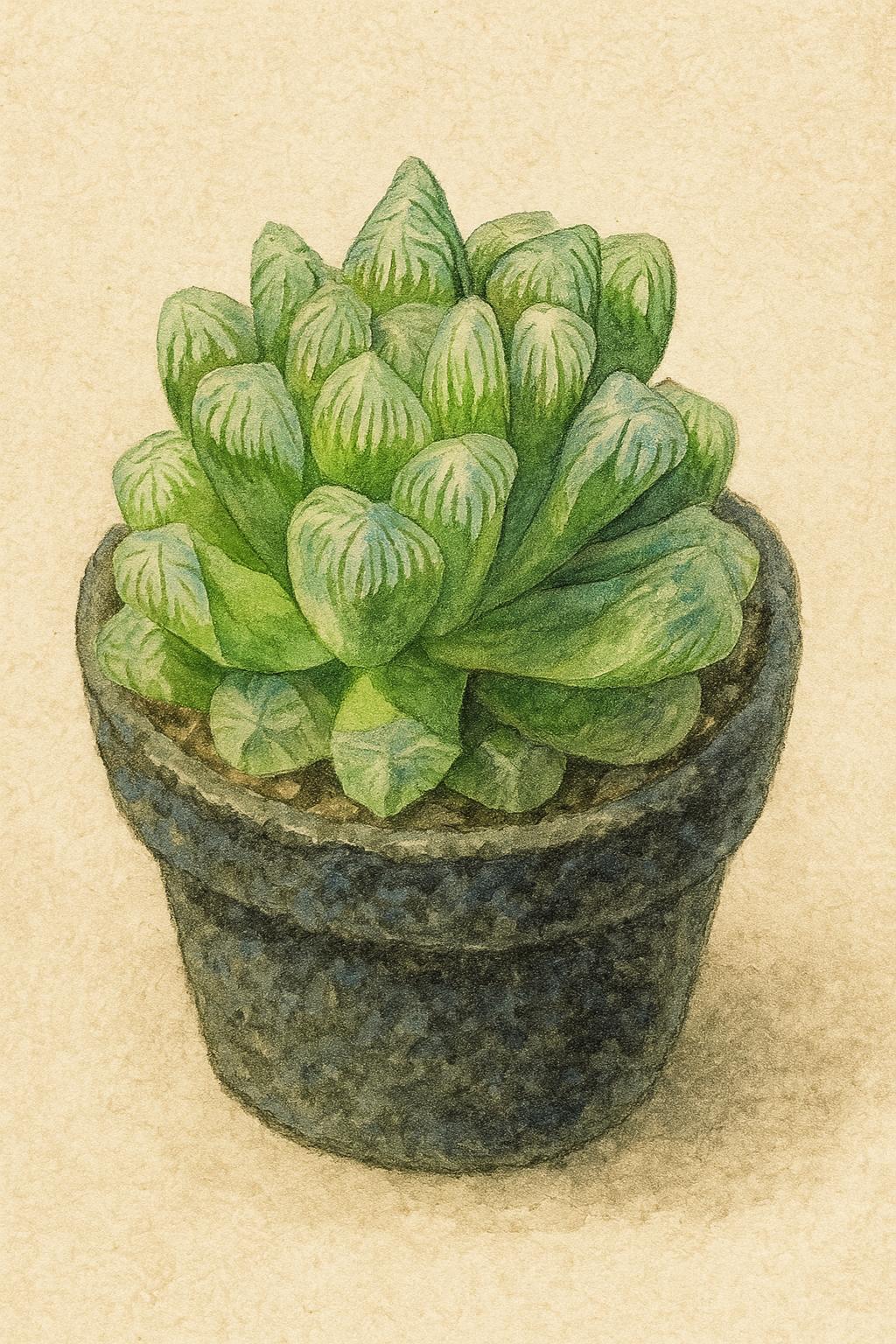

🌿 ハオルチア属(Haworthia)

ハオルチアは小型の多肉植物で、根はみずみずしく太め季節によって根が休眠する性質を持っています。特に真夏には根が枯れ込む傾向があるため、秋から春の涼しい時期に植え替えるのが適しています。

植え替え時には、黒ずんだ腐敗根や痩せた根を丁寧に取り除きます。仮に根がすべて無くなっても、条件が整えば数週間〜1ヶ月で発根が始まります。この期間は断水管理や腰水による湿度コントロールが有効です。

基本的には、用土との相性が良ければ完全に崩さなくても支障はありません。ただし、用土が泥状化していたり害虫の兆候があった場合は、根洗いと再植え付けを行ってリセットすることが勧められます。

このように、根鉢の崩し方とその後の管理には、品種ごとの生理的特性と根の構造を正しく理解することが求められます。次章では、崩した根を支える理想的な用土構造について、物理性や水分制御の観点から検討します。

🏗 適切な用土の選び方──崩した根を支える物理性と構造安定性

根鉢を崩した後の根は、言うなれば裸の状態で新しい環境にさらされる無防備な状態です。このとき、どのような用土に植えるかによってその後の活着速度・発根の質・根腐れのリスクが大きく変化します。本章では、塊根植物・多肉植物における理想的な用土条件を、土壌物理学の観点から整理し、特に根の再生段階における構造安定性の重要性を解説します。

🧱 植え替え直後の根に求められる環境とは?

根鉢を崩した直後の根は、吸水能力が著しく低下しており、さらに物理的な支えも失っています。こうした状態では、用土に以下の性質が求められます。

- 通気性:根の呼吸に必要な酸素を供給し、根腐れを防ぐ。

- 速乾性:過剰な水分をすみやかに排出し、傷口を保護する。

- 構造安定性:粒子の形状が崩れにくく、鉢内で団結しない。

- 微塵の少なさ:粒子の隙間を埋めてしまう粉塵を極力排除する。

これらは多くの場合、無機質素材のブレンドによって実現されます。赤玉土のような有機・火山灰系の素材は経年劣化しやすいため、特に室内栽培では避けられる傾向があります。

📐 粒径構成と根の支持性

植え替え直後の根は、再発根するまで土粒と根が物理的に接触する面積が極めて重要です。粒径が大きすぎれば根と用土が密着せず、細根が水分や微量要素にアクセスできません。一方、粒径が小さすぎれば排水性が落ち、過湿になります。

理想的なのは、2〜7mm 程度の中粒主体で構成された、粒径にばらつきのある用土です。大粒によって空隙(通気)を確保構造の安定と根の支持性が生まれます。このような構造は、根が新たに伸びる際の方向性を誘導する効果

🪨 無機質素材の役割

無機質素材には、以下のような物理的・化学的機能があり、再発根期の環境制御に適しています。

- 日向土:構造安定性が高く、粒の強度が強いため長期間崩れにくい。

- パーライト:ガラス質で非常に軽く、排水性と通気性を向上させる。

- ゼオライト:陽イオン交換容量(CEC)を持ち、養分保持と緩衝作用を担う。

これらを適切に配合することで、水・空気・養分のバランスが整った根に優しい用土環境を構築することが可能になります。

🌱 有機質素材の必要性

一方、無機質だけでは吸湿性と根圏の緩衝性が不足することがあります。そのため、通気性を損なわない範囲で、適度な有機素材の導入が望まれます。

代表的な素材には、以下があります。

- ココチップ:5〜7mm程度の粗粒で構造体として働きつつ、緩やかに水分を供給。

- ココピート:極細粒ながら、保水性・pH安定性・軽量性に優れ、特に根の再生期に効果を発揮。

これらは腐敗しにくく、通気性を妨げない形状であるため、再発根のステージにおいても安全に利用可能です。ココピートについては、用土全体に対して10%程度の混入が最も効果的という報告もあります(Tanaka et al., 2019)。

🧪 用土構成の一例:PHI BLEND の特性

以上を踏まえた代表的な製品が、PHI BLEND です。PHI BLEND は 無機質75%・有機質25% というバランスで構成されており、以下の素材が配合されています。

- 日向土中粒(4〜6mm)

- パーライト中粒(5mm)

- ゼオライト中粒

- ココチップ粗目(5〜7mm)

- ココピート顆粒状

この配合により、崩した根を保護しながら、過湿と酸欠を防ぐという難しい要求を高いレベルで両立しています。粒子が均一すぎず、あえてばらつかせている点も、根の誘導性と空隙構造の安定性を兼ね備える重要な要素となっています。

次章では、このPHI BLENDがなぜ根の発根ステージにおいて特に有効なのかについて、さらに深掘りしながら解説を続けていきます。

🧪 第8章:PHI BLENDの特長と相性──根鉢処理後の環境構築における利点

ここまでの章で解説してきたように、塊根植物・多肉植物における根鉢処理後の用土には、速乾性・通気性・構造安定性・微生物管理・養分保持といった多面的な機能が要求されます。その中で、これらの要件をバランス良く満たす用土の一例が PHI BLEND です。

⚖️ バランス設計──75:25という比率の意味

PHI BLEND は、無機質75%:有機質25%という比率で設計されています。この構成比は、単に軽量化や排水性を狙ったものではありません。むしろ、無機質による構造安定と清潔性、有機質による保水性と根圏マイクロクライメートの形成という、相反する要素の最適接点を追求した結果です。

無機質75%は、通気性と長期的な物理構造の安定を担保します。これにより、植え替え直後の傷ついた根を過湿・酸欠・物理的圧迫から守ることができます。一方、有機質25%には、ヤシ殻チップとココピートが使用されており、通気性を損なわずに吸湿緩衝層として機能するよう設計されています。

💧 清潔性と再利用性──土壌病害を遠ざける設計

PHI BLEND は、腐植質や堆肥、木質腐葉土などの腐敗しやすい素材を含んでいません。これにより、根鉢を崩したあとの植物において最も懸念される根腐れ・菌の侵入・害虫の繁殖といったトラブルを、大幅に抑制できます。

さらに、通気性・排水性に優れる無機粒子が主体であるため、長期間にわたって構造が安定し、微塵の発生が極めて少ないという特性も持ちます。これは、植え替え頻度を下げたい室内栽培ユーザーにとって大きな利点です。

🌀 ゼオライトとココピート──機能性素材の科学的役割

PHI BLEND の中核を担う機能性素材として、ゼオライトとココピートの2つが挙げられます。

ゼオライトは、天然の多孔質鉱物であり、陽イオン交換容量(CEC)が高く、カリウムやカルシウムなどの微量要素を蓄えて根に供給する能力を持っています(Chen et al., 2004)。また、pH 緩衝作用やアンモニウム吸着など、化学的に根を守る仕組みも内包しています。

一方、ココピートは非常に軽く細かい粒子で、根の周囲の湿度環境を緩やかにコントロールする役割を担います。水を含んでも泥状にならず、速やかに放湿する構造を持つため、乾燥と過湿のバランス点を保つ微細環境として機能します(Tanaka et al., 2019)。

🌀 粒度設計とゾーニング──根に寄り添う構造

PHI BLEND では、各素材が中粒(おおよそ4〜7mm)を中心に構成されており、混合された粒径のばらつきによって鉢内に自然な空隙分布を形成します。この粒度設計により、根が潜り込みやすく、排水性・通気性・毛細管水分伝導が各層で適切に分散されます。

根鉢を崩したばかりの株にとって、こうした粒構造のゾーニングは、物理的な支持体としての役割と同時に、微気候制御の場としても機能します。

📈 植え替え後の活着成績──使用者からの評価

現在、PHI BLEND を使用した植え替えにおいて、複数の実生栽培者・ベアルート株の管理者から、発根速度の向上や根腐れ率の低下といったフィードバックが報告されています。特に未発根のパキポディウムや剪定後のアデニウムで、発根までの期間が1〜2週間短縮されたとの観察もあります(非公開ユーザーアンケート, 2025)。

次章では、ここまで述べてきた技術的知見を整理し、根鉢処理が塊根植物・多肉植物の育成においていかに重要なステップであるかを総括していきます。

🧭 第9章:まとめ──丁寧な処理が根の未来を変える

塊根植物・多肉植物における根鉢の崩し方と根を痛めない処理方法は、一見すると地味で単純な作業に思えるかもしれません。しかし、この記事で解説してきたように、植物生理学・土壌物理学・微生物生態学といった複数の科学的視点が交差する、非常に重要で奥深いプロセスです。

🧠 根を知ることは、植物の生命設計に触れること

根は単なる「水と養分を吸う管」ではありません。それは植物の免疫系であり、記憶であり、環境との対話装置でもあります。その根をどう扱うかによって、植物がどのようなペースで再起し、どのような姿で育つかが決定されると言っても過言ではありません。

本記事で紹介した各処理──乾燥具合の見極め、崩しの深さ、剪定の有無、殺菌と乾燥の工程、再発根を促す環境条件──はすべて、根の立場に立って環境を整えるための「設計行為」です。つまり、根鉢を崩すというのは「壊す」ことではなく、「次のステージを準備する」ことなのです。

📌 まとめポイント

- 根鉢を崩す目的は、根のリフレッシュと用土の刷新である。

- 崩すべき深さや方法は植物種・状態・旧用土に応じて慎重に判断する。

- 処理後は殺菌・乾燥・断水を行い、傷口からの感染を防ぐ。

- 再発根には通気性と構造安定性のある用土が不可欠。

- PHI BLENDのような無機質中心の機能性培養土は、根の再スタートを支える設計になっている。

🧩 根鉢処理を「科学」として捉える時代へ

塊根植物・多肉植物の愛好家の間では、これまで経験則や勘に頼って行われがちだった根鉢処理。しかし、これからの時代は、科学的な理解に基づいた処理技術こそが、植物の本来持っている美しさと力強さを引き出す鍵となります。

ぜひ今回の記事を、実践のガイドとしてだけでなく、植物との対話を深めるヒントとして活用していただければ幸いです。

🔗 参考製品:PHI BLEND

根鉢処理後の環境構築に適した培養土として、通気性・排水性・構造安定性・養分緩衝性の全方位に配慮されたブレンド「PHI BLEND」があります。詳しくは公式ページをご覧ください。