はじめに

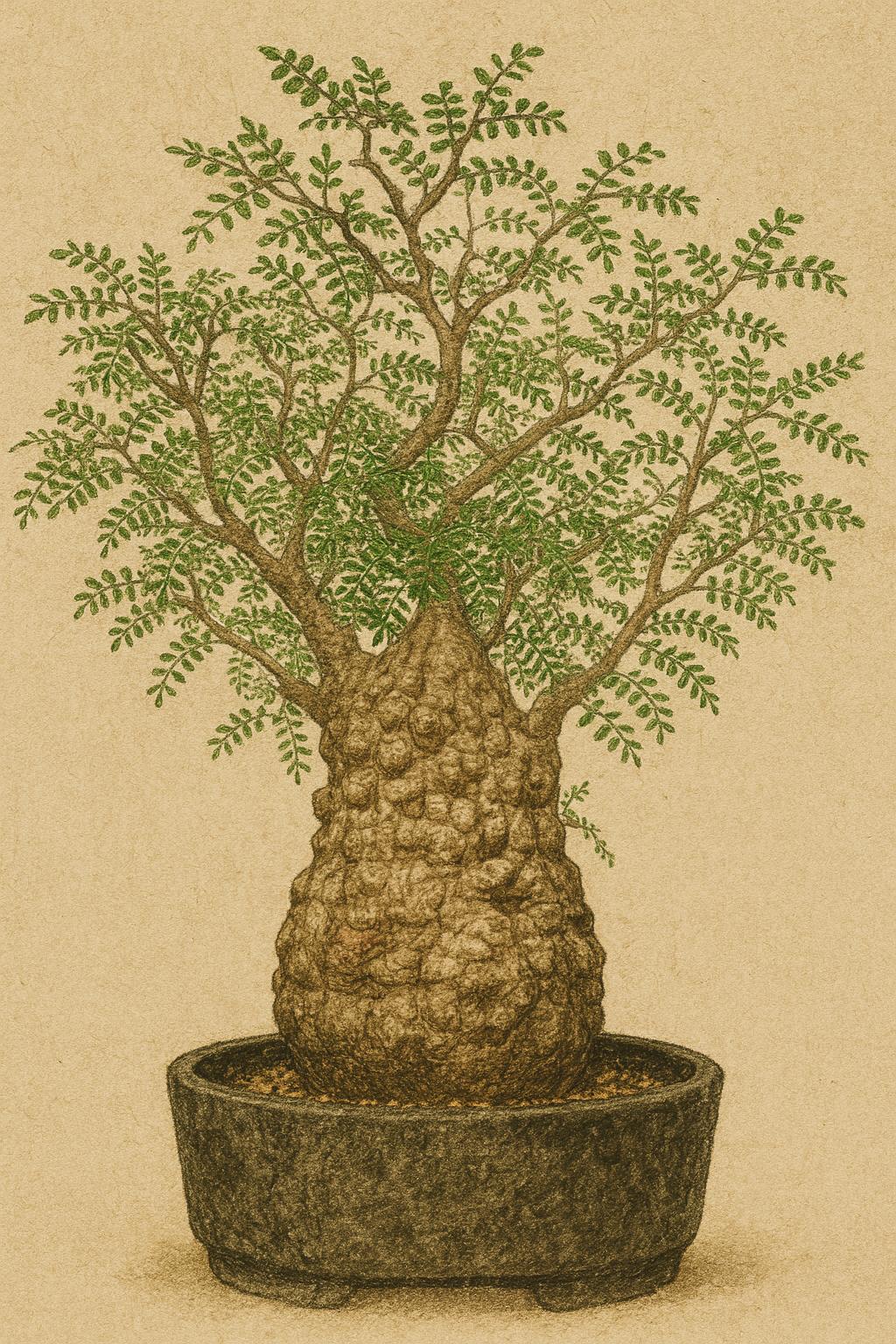

塊根植物(コーデックス)や多肉植物の栽培において、発根は最も重要かつ繊細なプロセスの一つです。特に現地球の輸入株や挿し木株では、根が無い状態からどのように再発根させるかが生育の成否を分けます。本記事では、発根におけるカルス形成、植物ホルモンの作用、微生物との共生、環境条件、資材の効果などを科学的に解説し、パキポディウムやアガベ、オペルクリカリア・パキプスなどの代表種を例に最適な発根管理を追求します。

第1章:カルス形成の生理的プロセス

植物が傷を負うと、傷口では細胞の「脱分化」が起こり、未分化細胞の塊であるカルス(瘢痕組織)が形成されます。これは、いわば植物の創傷治癒システムであり、発根に向けた準備段階です。

カルスは主に「オーキシン(auxin)」という植物ホルモンの局所的蓄積によって形成が誘導されます(extension.uga.edu)。挿し木の切断面では細胞が傷害反応としてオーキシンを生成し、細胞分裂を促してカルス化が進行します。

塊根・多肉植物では、切断面を十分に乾燥させてからカルス形成を促すことが重要です。水分を多く含む多肉植物では、内部の水分だけでカルス形成が可能なため、乾燥処理によって雑菌侵入を防ぎ、健全な組織再編成を促すことができます(murasaki-en.com)。

第2章:発根に関わる植物ホルモンの働き

発根の主軸を担うホルモンはオーキシンです。天然型のインドール酢酸(IAA)や、合成型のインドール酪酸(IBA)、ナフチル酢酸(NAA)などが代表例です。オーキシンは以下の2段階で作用します:

- ① 根の原基誘導(高濃度で発現)

- ② 根の伸長促進(適正濃度で促進)

高濃度すぎるとカルス肥大が過剰になり、逆に発根が妨げられることがあります(forum.rosehybridizers.org)。塊根植物の挿し木では、オーキシン剤の過剰処理によって多数の短い根が発生し、吸水力に乏しく不安定になる例もあります(pukubook.jp)。

また、オーキシンと反対の働きをするホルモンにサイトカイニンがあります。この2つのホルモンのバランスによって、植物がどんな器官を作るかが変わってきます。たとえば、オーキシンが多くてサイトカイニンが少ないと「根」ができやすくなり、逆にサイトカイニンが多いと「芽(シュート)」ができやすくなります。この関係は、古くから知られていて、ショグ&ミラーという研究者が行った実験でも確かめられています。

さらに、オーキシンは新芽や葉で合成され、基部(根方向)へ移動する「極性移動」の性質があります。そのため、挿し穂の上部に葉を残すことで発根しやすくなるのは、この内生オーキシンの供給が関係しています。

第3章:補助的に関与する他のホルモン

発根には、オーキシン以外にも様々なホルモンが関与します。代表的なものとして:

- エチレン:発根促進効果があるが、濃度依存性が高く、高濃度では逆効果になる。

- アブシジン酸(ABA):発根抑制方向に働く。特にストレス下ではABAが蓄積し、根の分化が鈍る傾向がある(api.lib.kyushu-u.ac.jp)。

特に塊根・多肉植物の中には、乾燥適応型で体内にABAを多く蓄積する種もあり、単純に抑制とは言い切れないケースもあります。したがってホルモンネットワークは非常に複雑であり、環境条件と組み合わせて作用する点に注意が必要です。

第4章:難発根種におけるホルモン戦略(オペルクリカリア・パキプス)

オペルクリカリア・パキプスのような難発根種では、木質化した古い組織により不定根形成能力が著しく低下しています。そのため、外部からのホルモン処理(オーキシン剤)はある程度有効です。

ただし、濃度設定には要注意です。過剰なホルモン処理はカルスの過肥大を招き、結果的に根の発現が抑制される恐れがあります(andplants.hatenablog.com)。

また、発根阻害物質(フェノール類など)の除去も成功率を上げるカギです。活性炭や流水処理、切断部の酸化防止などを組み合わせ、内生ホルモンの活性を活かせるよう環境を整えることが推奨されます。

第5章:ホルモンとカルス形成の実践的管理

発根促進の鍵は、①切断の清潔さ、②乾燥によるカルス形成、③オーキシン供与の適正化です。具体的には、切断面を乾燥させたのち、薄くルートン等のホルモン剤を処理し、発根適温・湿度を保つことが基本になります。

発根までの過程で重要なのは「ホルモンのタイミングと濃度」です。高濃度ホルモンで最初に強い刺激を与えるのではなく、植物の内部代謝を補助するような段階的なアプローチが成功の鍵となります。

第6章:根の発達と有用微生物との共生関係

植物の根系発達において、微生物との共生は極めて重要な役割を果たします。特に「アーバスキュラー菌根菌(AMF)」および「植物成長促進根圏細菌(PGPR)」は、塊根・多肉植物でも有効であることが複数の研究で示されています(pmc.ncbi.nlm.nih.gov)。

菌根菌は、植物と共生することで光合成産物を受け取り、代わりに土壌中のリン酸や水を効率よく供給します。また、根の吸収表面積を実質的に拡大し、栄養効率と乾燥耐性を向上させます。

PGPRはバチルス属やシュードモナス属に代表され、オーキシンやサイトカイニン様物質を分泌することで根の成長を促進します。また、抗菌性物質の産生や、植物の防御応答(誘導抵抗性)の活性化にも関与しています。

第7章:植え替え作業と根系発達の関係

植え替え(鉢増し・根切り・株分け)は一時的に根系にストレスを与えますが、正しく行えば新根の誘導と根張りの拡大に大きく貢献します。

鉢増し:

根詰まりを回避し、新たな用土空間へと根を伸ばさせることで、栄養吸収効率が上がります。ただし大きすぎる鉢は過湿の原因となるため、1〜2号アップが推奨されます。

根切り:

古い根や傷んだ根を剪定することで側根や不定根の発生が促進されます。研究では、根を1/3程度剪定した区が最も早く多数の側根を出した例が報告されています(hst-j.org)。

株分け:

アガベやユーフォルビア、パキポディウムの一部では子株を分離して独立栽培が可能です。切断面からカルス形成 → 発根のステップを踏むため、挿し木と同様の管理が求められます。

第8章:発根促進資材の科学的効果と使い方

ルートン(1-ナフチルアセトアミド)

合成オーキシンとして作用し、カルス形成・根原基誘導を促進します。適量を守って使用すれば難発根種でも発根成功率を高めますが、過剰使用は逆効果です(pukubook.jp)。

メネデール(二価鉄イオン)

ホルモンではなく、鉄供給による植物活力向上資材です。光合成機能の活性化やクロロフィル合成を助けることで、間接的に発根を促します(menedael.co.jp)。

ケイ酸資材(Si)

細胞壁強化・ストレス耐性向上・根系強化などが期待されます。液肥または顆粒資材として使用し、根張り改善や微生物環境の安定化にも寄与します(ipm.vc)。

その他:

- IBA(インドール酪酸)系ホルモン剤

- 海藻エキス由来の活力液(オーキシン・サイトカイニン含有)

- ビタミンB1、亜リン酸、アミノ酸などのバイオスティミュラント

複数資材を併用することで相乗効果が得られる場合もありますが、基本は環境整備と生理的理解に基づいた活用が前提です。

第9章:発根促進剤の限界と過信への注意

比較試験では、ルートン・メネデールを用いた挿し木と、無処理のものとで発根率に有意差がなかったケースも報告されています(pukubook.jp)。

これは資材そのものが効果を発揮しないのではなく、「もともと健全な組織では外部刺激が不要な場合もある」ことを意味します。つまり、薬剤頼みではなく、植物生理と環境設計が発根の本質です。

第10章:切断・処理の方法とカルス形成への影響

- 清潔な器具:刃物は必ず消毒し、滑らかな切り口で組織損傷を最小限に。

- 乾燥と殺菌:乾燥によってカルスを形成し、硫黄粉・シナモンで殺菌することも有効。

- 発根剤の処理:乾燥途中〜直前にルートンなどを軽く塗布。過乾燥後では吸収効率が落ちる。

- 挿し床への配置:発根前は肥料不要。無肥料の清潔用土(赤玉、パーライト等)で管理。

これらの処理を丁寧に行うことで、カルスの健全形成→不定根誘導の成功率が高まります。

第11章:屋外環境における発根適期

塊根・多肉植物の発根は、植物の生育リズムと環境条件に強く依存します。屋外での発根管理においては、次のような時期と条件が理想です:

- 春(4〜6月):気温が15〜25℃に安定し、新芽が動き出す時期。最も発根しやすい。

- 秋(9〜10月):残暑が落ち着いた頃。夏型種にとって第二の適期。

注意すべきは梅雨や真夏。過湿・高温環境は腐敗の原因になります。雨を避けた屋根下や軒下で管理し、風通しを確保することが大切です。

第12章:室内栽培における管理ポイント

室内では温度・湿度・光量のコントロールが可能である一方、自然のリズムが遮断されるため、植物側の「発根スイッチ」を入れるための補助が必要になります。

- 温度: 20~25℃を安定維持(特に夜間の冷え込みに注意)

- 光: LED等による12〜14時間程度の補光で光合成を促進

- 湿度: 60〜70%を目安に、加湿器やドームで管理

- 風: 微風(扇風機)で蒸れを防止。ただし直風はNG

休眠傾向の強い種では、春〜秋に合わせて行うのがベストです。冬場に発根を促すには、温度・日照・湿度を十分に管理する必要があります。

第13章:代表的塊根・多肉植物の発根適期と留意点

パキポディウム属

多くが夏型種であり、春〜初夏が最も発根しやすい時期です。新芽の動きと合わせて切断・植え替えを行うと良好な結果が得られます。

アガベ属

比較的通年で生長しますが、日本の気候下では5〜6月または9月が適期。挿し木では発根までに数ヶ月を要することがあるため、焦らず管理します。

アデニウム属

高温を好むため、6〜8月の高温期が発根に最適。ただし梅雨の多湿は避け、通風・遮光を意識します。

ユーフォルビア属

多肉性の種類は5月〜9月にかけてが好適期。切断時の白い乳液には注意し、十分な乾燥処理が必要です。

オペルクリカリア・パキプス

最も難発根とされる種の一つ。35℃以上の環境では発根が進まなかった事例があり、30〜33℃・高湿度・暗所管理が推奨されています。活性炭の使用も有効です。

フォッケア、アデニア、キフォステンマ

つる性塊根植物で夏型。梅雨明け〜初秋にかけての管理が理想。根元の肥大部にカルスができやすいので、切断面の乾燥・処理を丁寧に行います。

ケラリア属

春〜初夏に成長期を迎えるため、4〜6月の作業が望ましい。乾燥気味の管理が基本です。

第14章:PHI BLENDの発根期における有効性

PHI BLENDは無機質75%・有機質25%で構成されており、速乾性と保湿性、そして構造安定性を兼ね備えた配合となっています。

発根段階では特に以下の特性が活かされます:

- 微塵の少なさ:カルスから出た不定根の呼吸を妨げない

- 有機質の保水性:水苔と同様、穏やかな湿潤環境を提供

- ゼオライトの緩衝性:pHや肥料成分の安定化に寄与

発根待ちの段階では、PHI BLEND単体よりも赤玉・パーライト等の無肥料基質に植え、発根後にPHI BLENDに移行する方法も有効です。移行時は根を崩さず、株元を優しく植え付けてください。

第15章:まとめ 〜科学的理解が発根成功を導く〜

塊根植物・多肉植物の発根成功には、単なる経験や勘ではなく、科学的知識と環境設計の積み重ねが欠かせません。本記事で取り上げた各要素は、個別に独立したノウハウではなく、互いに密接に関連しています。

- カルス形成: 傷口における細胞の脱分化と分裂が根の原点となる

- ホルモン制御: オーキシンを中心とした濃度・バランス管理が鍵

- 微生物共生: 菌根菌やPGPRが栄養循環を助け、根圏環境を改善

- 資材活用: ホルモン剤・活力素・ケイ酸などは状況に応じた補助策

- 環境と時期: 温度・湿度・光・風を整え、植物の生理周期と同期

特に難発根種(オペルクリカリア・パキプス等)では、一般的な手法が通じない場合も多いため、フェノール除去・遮光・温度管理など細やかな調整が求められます。

しかし正しい知識と丁寧な作業を積み重ねれば、植物はその生命力を存分に発揮し、見事な根系を展開してくれます。園芸とは、植物の力を「信じて待つ」こと。科学と観察眼を味方に、発根という最初の一歩を成功へと導きましょう。