🌱 サマリー

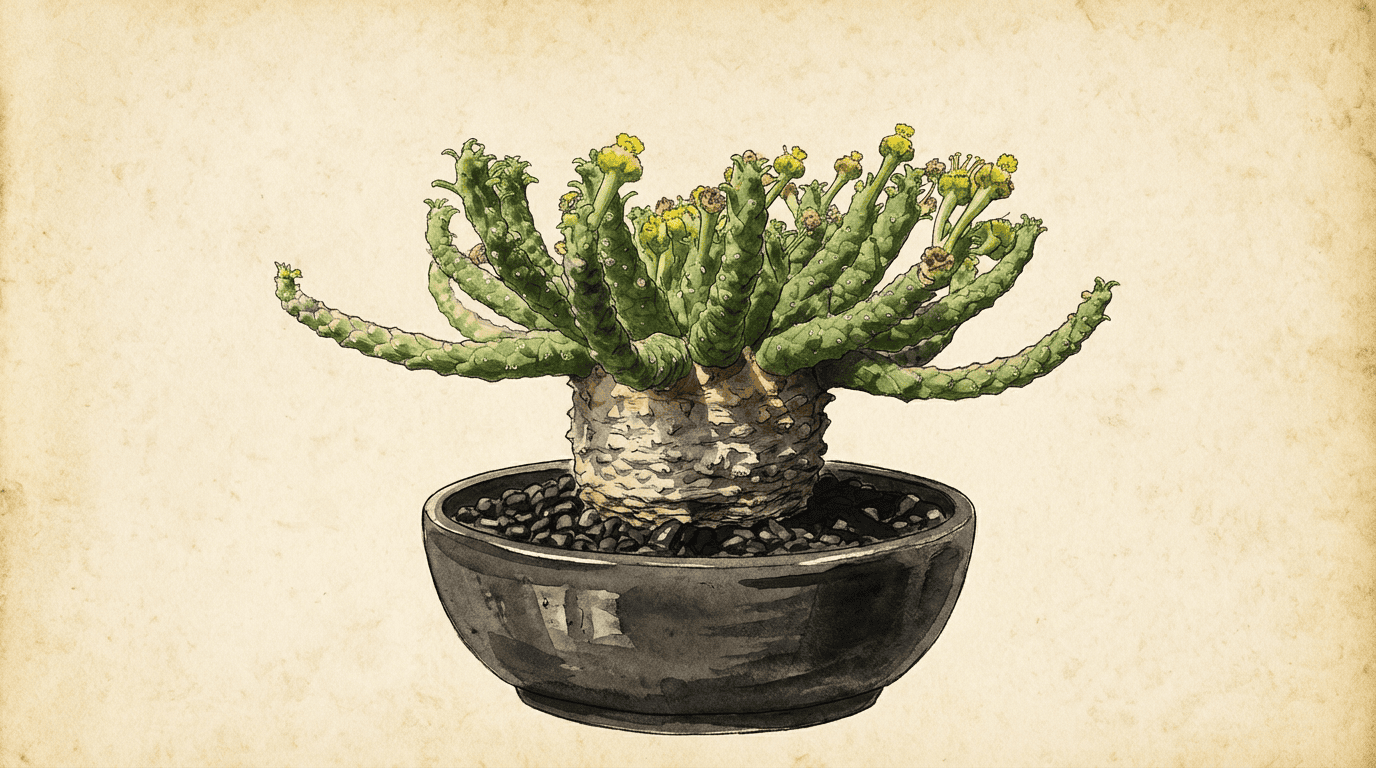

発芽直後の実生が倒れてしまう立枯病(ダンピングオフ)は、主に「冷たくて湿りすぎた用土」「風のない多湿な空気」「清潔でない資材」が重なったときに起きやすい病気です(Agrios, 2005; Lamichhane et al., 2017)。逆に言えば、 ①清潔な播種用土と器具を使うこと、②発芽後は過湿を避けて風を通すこと、③肥料や有機物を入れすぎないことを徹底すれば、多くの立枯病はかなりの割合で予防できます。特にアガベ・パキポディウム・ユーフォルビアなどの乾燥地系多肉植物では、実生期の立枯病リスクが高いため、一般的な草花以上に「清潔・通気・過湿回避」を意識することが重要です。

この記事では、発根・発芽のプロセスと立枯病の関係を整理しながら、植物生理学・土壌物理・微生物生態の視点から、実務に落とし込める予防のポイントを順序立てて解説します。育苗トレーの中で起きていることを科学的に理解することで、「なんとなく湿らせる」「なんとなく消毒する」という感覚的な管理から一歩進み、再現性の高い育苗環境づくりを目指します。

🧪 立枯病(ダンピングオフ)とは何が起きているのか

立枯病は「症状の総称」であり、原因菌は複数存在します

まず押さえておきたいのは、園芸で言う立枯病(ダンピングオフ)が、単一の病原菌ではなく「幼苗が地際から腐って倒れる症状の総称」だという点です(Agrios, 2005)。代表的な原因として、以下のような土壌伝染性カビ・卵菌が知られています。

- ピシウム属(Pythium):水を好む卵菌で、遊走子と呼ばれる泳ぐ胞子を作り、冷たく湿った用土で急速に広がります(Lamichhane et al., 2017)。

- リゾクトニア属(Rhizoctonia):やや高温・やや乾燥気味でも活動できる不完全菌で、菌核という硬いかたまりで長期生存します(Agrios, 2005)。

- フザリウム属(Fusarium):根や地際部を侵して褐色に腐敗させるカビで、苗から成株まで幅広いステージに影響します(Agrios, 2005)。

これらはすべて土や古い培地、枯れた植物組織の中で長く生き残る性質を持ちます。発芽直後の実生は、表皮が薄く防御機構が未熟なため、こうした病原菌が少しでも有利な環境を得ると、一気に侵入・増殖されてしまいます(Lamichhane et al., 2017)。

典型的な症状のパターン

実際の症状は、原因菌や環境によって少しずつ異なりますが、園芸現場でよく見られるパターンは次のようなものです。

- 発芽はしたものの、子葉が展開する前に地際がくびれ、倒れてしまう。

- 一見元気そうに見えていた苗が、一晩でしおれたように倒伏し、よく見ると地際部が水浸し状に変色している。

- 培地表面に綿毛状・ベトっとしたカビが広がり、そのエリアの苗がまとめて倒れていく。

温度や湿度、用土の状態が病原菌にとって好ましい条件になっているほど、被害は面状に一気に広がる傾向があります。Lamichhane et al. (2017) は、条件次第で播種床の5〜80%の苗が立枯病で失われる可能性があると報告しており、特にセルトレーや播種箱のような高密度の育苗では大きなリスクとされています。

「実生期」がもっとも危険な理由

立枯病が問題になるのは、主に発芽〜本葉が数枚出るまでの実生期です。この時期の苗は、以下のような理由から病原菌に対して非常に弱い状態にあります(Finch-Savage & Bassel, 2016)。

- 表皮が薄く、クチクラ層(表面のワックス状バリア)が未発達なため、物理的な防御力が低い。

- 根系が浅く短いため、一部の根が侵されただけでも水分・養分の吸収が大きく阻害される。

- 光合成器官である本葉がまだ小さく、エネルギー余力が少ないため、病原菌への抵抗反応に回せる資源が限られている。

一方、本葉が展開して根も十分に伸びてくると、同じ病原菌が存在していても目立った症状を起こさず済むケースが増えます。つまり、立枯病対策の重要なポイントは、この「実生期の短いあいだに、どれだけ病原菌の優位な状態を作らないか」という点に集約されます。

🌿 実生が立枯れやすい生理学的な理由

種子の「活力」と発芽スピード

同じ品種・同じ環境でも、種子によって発芽の早さや揃い方が違うことがあります。これを決めている要因が種子活力(シードバイタリティ)です(Finch-Savage & Bassel, 2016)。活力の高い種子は、吸水後すみやかに酵素反応と呼吸が活性化し、発芽が揃って起こります。反対に活力が低い種子は、吸水後もなかなか発芽に移行せず、長時間、湿った用土の中で「じっとしているだけの状態」が続きます。

この「じっとしている時間」が長いほど、周囲のピシウムやフザリウムにとっては種子を侵食するチャンスになります(Agrios, 2005)。特に、播種後に低温が続いて用土も冷えている場合、種子の代謝は鈍り、発芽スピードが落ちます。Grabowski (2024) は、低温・過湿の条件で播種した苗床で立枯病の発生が顕著に増えることを指摘しており、「冷たくて湿った土の中で長く待たされる」ことが最大のリスクだと述べています。

したがって、実生期の立枯病予防を考えるとき、単に病原菌側だけを見るのではなく、「種子の活力を上げて、できるだけ素早く・一斉に発芽させる」という視点も重要です。具体的には、発芽率の高い新しい種子を選ぶことや、播種前に清潔な水で数時間吸水させるプライミングを行い、播種後の無駄な待機時間を減らすことが有効です(Finch-Savage & Bassel, 2016)。

カルス形成と「傷の治り方」

植物の茎や根が傷ついたとき、周囲の細胞が分裂してカルスと呼ばれる組織を形成し、傷口を塞ぎます(Ikeuchi et al., 2017)。カルスは生体の「かさぶた」のようなもので、ここがしっかり形成されれば、そこから病原菌が侵入しにくくなります。挿し木や根の剪定の場面ではよく意識される仕組みですが、実は発芽直後の幼い根や胚軸にも同じような防御メカニズムが働きます。

問題になるのは、このカルス形成や細胞壁の強化が過湿で酸素が少ない環境では遅れやすいという点です(Ikeuchi et al., 2017)。根が常に水浸しの状態になると、根の呼吸に必要な酸素が不足し、内部ではエチレンなどのストレスホルモンが蓄積します。エチレンが増えすぎると、根の伸長や細胞分裂を抑制する方向に働き、結果として傷の治りが悪くなります(Ikeuchi et al., 2017)。その間に、地際や根の表面で増殖していた病原菌が侵入しやすくなります。

特に、パキポディウムやユーフォルビアなど、根が細くて繊細な塊根植物の実生では、発芽後ごく初期の根の傷と過湿の組み合わせが致命的になりやすいと経験的にも知られています。このことからも、発芽後しばらくの間は「湿りは必要だが、常にびしょ濡れ」は避けるというバランスが重要だとわかります。

徒長した実生が「病原菌のターゲット」になりやすい理由

光が足りなかったり温度が高すぎたりすると、実生は徒長します。徒長した苗は、見た目にひょろひょろしているだけでなく、生理的にも立枯病に弱い状態にあります。細胞が大きく引き伸ばされている分、細胞壁が薄くなり、茎の表面が機械的にもろい状態になっているからです(Poorter et al., 2012)。

Poorter et al. (2012) のメタ解析によれば、鉢の大きさや光量などの環境条件によって、茎の太さと強度は大きく変化し、栄養条件が豊富で光が不足している場合ほど軟弱な組織ができやすいと報告されています。徒長した実生は、わずかな物理的ストレスで茎に微細な傷が入りやすく、その傷口からリゾクトニアやフザリウムが侵入し、地際部の腐敗につながります。

アガベやパキポディウムの実生では、徒長を防ぐ目的で早い段階から強めの光と適度な風を当てる管理がよく行われますが、これは単に姿かたちを締めるだけでなく、立枯病に対する抵抗力を高める意味も持っています。光量・風・温度管理は、発根・発芽カテゴリの他記事とも密接に関わる要素ですが、立枯病予防の観点でも非常に重要です。

💧 用土と水分管理がつくる「立枯れしやすい環境」と「しにくい環境」

病原菌が好むのは「冷たくて湿った」「空気の少ない」用土

立枯病の原因菌のうち、とくにピシウム属は、水が豊富な環境を好みます。ピシウムは遊走子という泳ぐ胞子をつくり、用土の中の水の層を移動しながら、根や胚軸に到達します(Lamichhane et al., 2017)。含水率が高く、なおかつ温度が低い用土ほど、遊走子の動きや発芽が活発になることが知られています。

一方で、リゾクトニアはやや高温・やや乾燥でも活動できますが、やはり地際がいつも湿った状態であるときに問題化しやすい傾向があります(Agrios, 2005)。共通しているのは、用土の中の空気(酸素)が不足し、冷たく湿った状態が続くと、これらの病原菌が優位になりやすいということです。

逆に、適度に乾湿を繰り返しながら、常に細かな空気の通り道が確保されている用土では、病原菌の増殖は大きく抑えられます。病原菌も生きた微生物である以上、酸素と水分のバランスに強く影響されるからです。

粒径バランスと「水はけ」と「水持ち」

用土の粒径(つぶの大きさ)は、立枯病リスクに直結します。微塵が多い細かい土は毛管水が保持されやすく、表面から見ると乾いていても、内部はいつまでも湿ったままになりがちです。その結果、根域が慢性的な酸素不足に陥ります。一方、粒が粗すぎると水持ちが悪く、発芽そのものが不安定になります。

実生の場面では、「発芽まではやや保水寄り」「発芽後はやや通気寄り」という二段構えの考え方が合理的です。例えば、播種床には細かめのピート・バーミキュライト系の用土を使い、発芽後、本葉が見え始めたタイミングで、より通気性の高い用土に鉢上げする方法がよく用いられます。こうすることで、発芽期の乾かしすぎによる失敗と、実生期の過湿による立枯れの両方を避けやすくなります。

塊根・多肉植物の場合は、もともと乾燥地に適応した根の性質を持つため、一般的な草花よりも通気性寄りに振った設計が無難です。ただし、初期発芽だけは乾燥に極端に弱いので、播種直後〜発芽までの期間だけ、周囲の空気をやや高湿に保つ工夫をします。その後は、ふたやラップを少しずつ開けて換気を増やし、用土表面を早めに「通気のいい環境」に切り替えていくことがポイントです。

鉢サイズ・容器形状と乾き方

同じ用土・同じ潅水量でも、鉢の大きさ・形状によって乾き方は大きく変わります。大きな鉢ほど土の量が多く、乾くまでに時間がかかるため、実生期にいきなり大鉢に播いてしまうと、内部が長く湿りすぎる傾向があります。Poorter et al. (2012) は、鉢容積が大きいほど植物バイオマスが増えると報告していますが、これはあくまで十分に根が張った段階での話です。根がまだ数センチしかない実生期に大きな鉢を使うと、「根のいない領域」がいつまでも冷たく湿ったまま残り、立枯病菌にとって格好の温床になります。

実生用には、小さめのポットやセルトレーを使い、根がしっかりと回ってから少しずつ鉢増しを行う方が安全です。また、底穴の形状や数も重要です。底穴が少なすぎると水が抜けにくく、トレーのくぼみに水が溜まるとそこからピシウムの遊走子が群発し、列状に苗が倒れていくことがあります。底穴が十分にあり、受け皿に水が溜まりっぱなしにならない容器を選ぶことが、物理的な立枯れリスクを下げる基本になります。

上からの水やりか、下からの水やりか

潅水の方法も、立枯病の発生しやすさに影響します。上からの水やりでは泥はねが起きやすく、培地表面に潜んでいた病原菌やカビの胞子が、幼い茎や子葉に飛び移るきっかけになります。一方で、トレーを水を張ったバットの上に置いて下から吸水させる底面給水(腰水)は、地際がどろどろになりにくいというメリットがあります。

ただし、腰水も「常時つけっぱなし」にすると、鉢底から上部まで常に過湿となり、酸素不足と病原菌の増殖を招きます。発芽直後の数日ほどは浅い腰水で安定した湿りを保ち、その後は水を張る時間を短くしたり、完全に上潅水に切り替えたりして乾湿のメリハリをつけていく管理が有効です。特にアガベ・パキポディウム・ユーフォルビア実生では、芽が見えた後の「腰水のやめどき」が立枯病予防の大事な分岐点になります。

🦠 微生物生態から見た「立枯れの起点」と予防の核心

「病原菌を持ち込まない」「増やさない」が最重要ポイント

立枯病の原因菌(ピシウム・リゾクトニア・フザリウムなど)は、いずれも土壌伝染性です。つまり、用土・鉢・道具・水・種子など、あらゆる経路を通って苗床に持ち込まれます(Agrios, 2005)。特にピシウムやリゾクトニアは休眠胞子・菌核という強固な構造で土中に長期残存し、湿度が高まった瞬間に活動を再開します(Lamichhane et al., 2017)。

家庭園芸では、「症状が出た土をそのまま再利用する」ことが、もっとも立枯病を繰り返す原因です。実生を守るためには、次の3点が微生物レベルの核心になります。

- 清潔な培養土を使う(再利用土は基本NG)

- 鉢・セルトレー・ピンセットなどを使用前に消毒する

- 種子消毒で種子由来の病原菌を可能な範囲で除去する

これらは非常に基本的ですが、立枯病に関しては「基本こそ最強」であり、最も効果が大きい対策です。

善玉微生物と病原菌は「席の奪い合い」をしている

土壌には、病原菌だけでなく有益な微生物(善玉菌)も多く存在します。これらは根の周りに定着して、病原菌が侵入する隙間を減らしたり、抗菌物質を出して病原菌の増殖を抑えたりと、多面的に植物を守っています。Simonin et al. (2022) では、実際に土壌中の微生物群集がピシウムの侵入を共同で阻害する例が示され、1種類の菌ではなく、複数の微生物が相互作用することで抑止力が生まれることが明らかになっています。

このため、「無菌にすればOK」という単純な話ではなく、実際には清潔だが微生物バランスが取れた環境を維持することが理想です。とはいえ家庭栽培では土壌微生物管理を完全にコントロールすることはできないため、「病原菌を増やさない」方向が現実的な判断となります。

立枯病に特に弱い属:アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア

乾燥地系の多肉植物・塊根植物の実生は、一般的な草花の実生よりも立枯病に敏感です。その理由は以下のとおりです。

- 根が細く繊細で、酸素不足に弱い(特にパキポディウムの根は過湿に極端に弱い)。

- 発芽後に徒長しやすく、地際部の機械強度が低くなりやすい(光が不足している室内育苗で特に顕著)。

- 発芽温度が高めで、低温・過湿が重なると急激にリスクが上昇する。

これらの特徴を踏まえ、乾燥地系実生では一般的な園芸種より「過湿回避・通気・光量確保」の管理を早めに意識する必要があります。

🧭 pH・肥料・化学的環境が与えるリスク

pHは「5.5〜6.5」付近が安全帯

病原菌の多くは中性〜弱アルカリ性で活動が活発になる傾向があります。実生の発芽と初期育成を考えると、pH5.5〜6.5のやや酸性寄りの領域が最もリスクが低く、発芽も安定します(Koppert, 2021)。

一方で、硬水地域では水道水がpH7以上のことがあり、これを潅水に使い続けると培地が徐々にアルカリ化し、病原菌側に有利な環境が形成されます。必要に応じて、浄水・煮沸水・雨水などを使う、または少量の食酢でpHを調整する方法もあります。

肥料の与えすぎは「軟弱な苗」を作り、立枯れを誘発

実生期に肥料濃度が高いと、苗が軟弱になりやすく、細胞壁も薄くなります。さらにアンモニア態窒素が多すぎると、根の呼吸が阻害されて酸素不足が進行し、病原菌の侵入リスクが一気に上がります(Lamichhane et al., 2017)。

基本方針はシンプルで、発芽〜本葉数枚までは肥料を与えないことです。元肥入りの培土を使う場合は特に、追肥は不要です。肥料を入れたくなる気持ちは理解できますが、実生期ではかえって逆効果になることが多い点に注意が必要です。

🔧 立枯病を防ぐための実践チェックリスト

今日からすぐにできる予防の要点

以下は、科学的知見に基づく「立枯病予防の重要ポイント」をまとめたチェックリストです。

- 🌱 清潔な播種用土(再利用土は極力避ける)

- 🧴 鉢・トレー・ピンセットの消毒(漂白剤10倍液・アルコールなど)

- 🔥 発芽温度を適温にキープ(低温・過湿の組み合わせが最悪)

- 💧 「湿りすぎ」と「乾燥しすぎ」の中間を狙う水分管理

- 🍃 発芽後は早めに換気し、風を当てて乾かす

- ☀️ 徒長しない光環境(LED補光・窓際の安定した明るさ)

- 🪱 間引きで密集を避ける

- 🧪 肥料を与えない(本葉が出るまでは無施肥)

このチェックリストを徹底するだけでも、実生期の立枯病リスクは大幅に減らすことができます。実際に多くの研究が、複合的な環境改善(温度・湿度・通気・光・清潔)がもっとも効果があると示しています(Lamichhane et al., 2017)。

🌱 PHI BLENDを実生管理に使う場合のポイント

PHI BLEND(無機質75%・有機質25%)は、通気性・清潔性を高めるために日向土・パーライト・ゼオライトを主体とし、適度な保水を補うためにココチップ・ココピートを加えた配合です。特に実生期の「過湿を避けたい」「根腐れを起こしたくない」という場面では、通気性の高さが役立つケースがあります。

実生管理では、播種直後〜発芽まではやや保水寄りの環境が必要ですが、発芽後は速乾性・通気性の高さが立枯病のリスク低減に寄与します。鉢上げ以降の実生管理、または乾燥地系多肉植物の育苗段階において、PHI BLENDの乾きやすさ・カビのつきにくさがプラスに働く場合があります。

製品ページはこちら:PHI BLEND 製品ページ

📚 参考文献

※Soul Soil Stationの記事は自社コンテンツのため除外しています。

- Agrios, G.N. (2005). Plant Pathology. Elsevier.

- Finch-Savage, W.E., & Bassel, G.W. (2016). Seed vigour and germination. New Phytologist.

- Ikeuchi, M., et al. (2017). Plant wound healing and callus formation. Plant Physiology.

- Lamichhane, J.R., et al. (2017). Soil-borne diseases and damping-off. Plant Disease.

- Poorter, H., et al. (2012). Biomass allocation and pot size effects. Journal of Experimental Botany.

- Simonin, M., et al. (2022). Microbial communities suppress soil pathogens. ISME Journal.