発根用土で最も大切なのは、病原菌の少ない清潔さ、根がしっかり呼吸できる通気性、水と空気が共存する適度な湿り気の3つです。特に塊根植物や多肉植物では、過湿と通気不足が腐りやカビの主要因になるため、粗めの無機資材をベースに、わずかな有機成分で保水を補う配合が、発根成功率を大きく高めます(Li, 2019; Zhang, 2025)。

発根用土を整える意味とは?🌱

挿し木や実生で発根を狙うとき、「どの用土を使うか」は意外なほど結果に影響します。同じ植物を同じ温度・同じ水やりで管理しても、ある用土ではすぐに腐ってしまい、別の用土では力強く根が伸びるという経験をされた方も多いと思います。

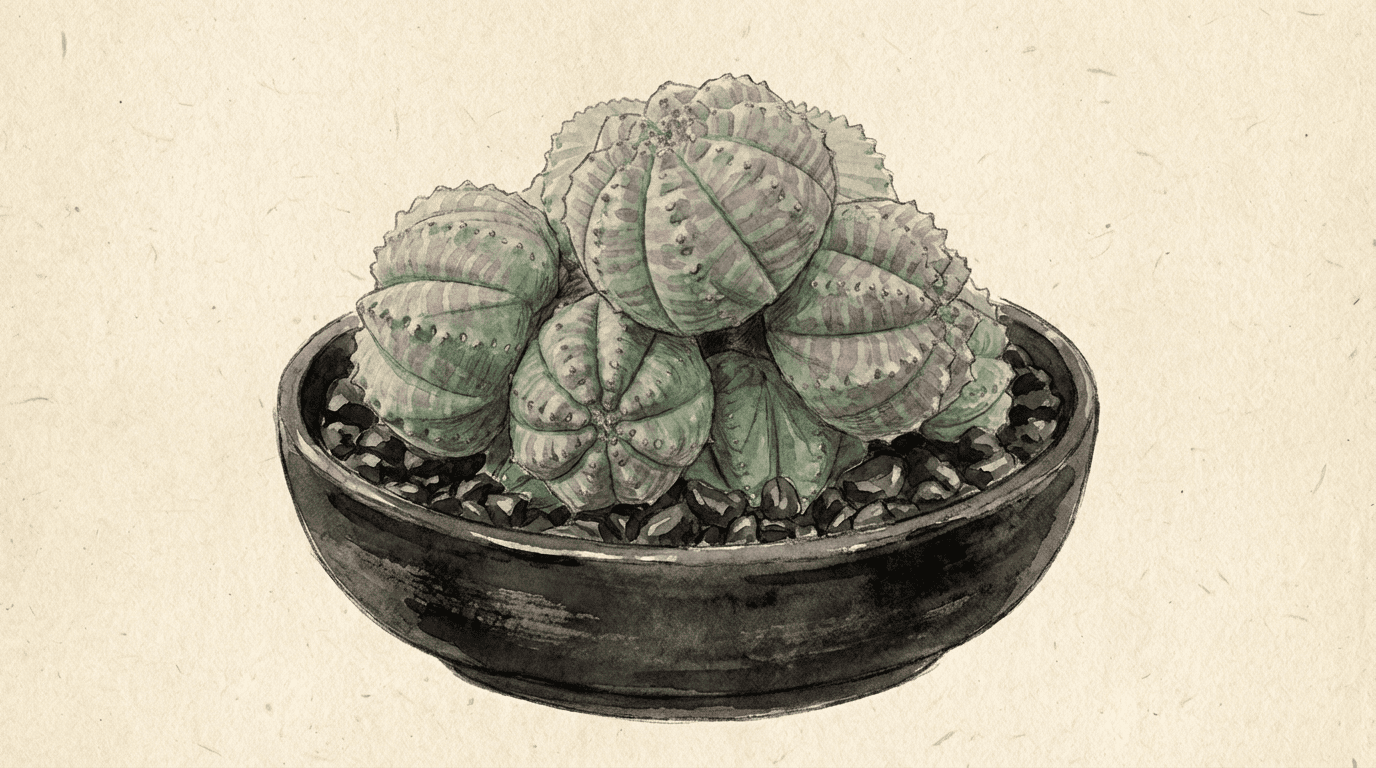

これは、用土が単なる「植物を立てておく器」ではなく、根にとっての呼吸の場・水と養分の通り道・微生物が活動するステージだからです。特に塊根植物や多肉植物は、砂漠や半砂漠など極端な環境に適応してきたグループであり、発根期の環境が少し違うだけで、腐敗と成功のどちらにも傾きやすい性質を持ちます(Nobel, 2009)。

本記事では、発根用土に求められる条件を「清潔」「通気」「適湿」の三本柱として整理し、それぞれが植物の生理や土壌物理とどう結びついているのかを、できるだけ平易な言葉で解説します。そして、アガベ・パキポディウム・ユーフォルビアなどの代表的な塊根・多肉植物を例に、実際の配合や管理のイメージもお伝えします。

清潔な発根用土とは何か?🧼

病原菌が多肉・塊根の発根を止めるしくみ

まず最初の条件は「清潔」です。ここでいう清潔な用土とは、日常的な意味でのきれいさではなく、発根を阻害する病原菌や害虫の密度が低い状態を指します。特に問題になるのは、立枯病や根腐れの原因となるフザリウム属・ピシウム属・フィトフトラ属といったカビの仲間です(Blok & Bollen, 1995)。これらは湿った有機質の多い環境を好み、挿し穂や実生苗のように防御力の低い組織に入り込むと、短期間で組織を溶かすように侵します。

根やカルスがまだ形成されていない発根初期は、植物側の防御機構が十分に働かないため、わずかな病原菌でも大きなダメージにつながります(Garibaldi et al., 2017)。そのため、「どれだけ早く根を出すか」と同じくらい、「最初の数週間をどれだけクリーンな環境で過ごさせるか」が重要になります。

用土殺菌の考え方と家庭でできる対策

プロの苗生産では、高温蒸気による土壌消毒がよく行われます。これは、用土全体をおおよそ80〜82℃で30分程度加熱することで、多くの病原菌や雑草種子、線虫を失活させる方法です(Baker, 1962)。82℃を超える高温では、土壌中のマンガンなどが過剰に溶け出し、かえって植物に有害になる可能性が報告されているため、80℃前後がひとつの目安とされています(Nelson, 2003)。

一般家庭で同じことを再現するのは難しい面もありますが、以下のような工夫で「なるべく清潔なスタート」に近づけることができます😊

- 未使用の新しい培養土を使い、古い鉢土は挿し木・播種に再利用しない

- 電子レンジやオーブンで少量の用土を短時間加熱し、冷ましてから使う(焦げや乾燥しすぎに注意)(Duggan et al., 2008)

- 市販の「挿し木・種まき用土」など、あらかじめ殺菌済みの製品を利用する

また、用土だけでなくハサミ・カッター・ピンセットなどの道具も、使用前にアルコールや次亜塩素酸で拭いておくと、他の鉢から病原菌を持ち込むリスクを減らせます(McGovern, 2015)。

挿し穂・塊根の「切り口」を守る工夫

塊根植物や多肉植物の挿し木では、茎や塊根をカットしてから土に挿すまでの「切り口の管理」も重要です。カットした直後の断面は、水分をたっぷり含んだ「柔らかいスポンジ」のような状態で、病原菌にとって絶好の侵入口になっています。

このため、多くの園芸書では、カット後に風通しの良い日陰で1〜数日乾かし、切り口を薄いカルス(かさぶた)状にしてから植え付けることが推奨されています(Griffith, 2004)。このカルス化は、切り口に新しい細胞の層をつくり、内部組織を外界から保護するしくみです。十分にカルス化した断面は、湿った用土に接しても水を吸い込みにくく、カビが内部へ入り込むスピードも遅くなります。

アガベやユーフォルビアの挿し木では、切り口にシナモンパウダーや硫黄粉を軽くまぶし、抗菌バリアをつくる方法もよく用いられます。シナモンに含まれるシンナムアルデヒドには、いくつかの立枯病菌に対して静菌的に働くことが報告されています(Kocić-Tanackov et al., 2012)。ただし薬剤や粉体を厚く塗りすぎると、逆に新しい組織の形成を妨げる可能性があるため、あくまで「薄く一層」が目安です。

無菌か、有益菌か:バイオスティミュラントの活用

ここまで読むと、「発根用土は完全に無菌にしたほうがよいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、研究レベルでは完全な無菌状態にも弱点があることが分かってきました。それは、ひとたび病原菌が入り込むと、それを抑える微生物のライバルがいないため一気に増殖しやすいという点です(Hoitink & Boehm, 1999)。

そこで近年注目されているのが、「有益な微生物を積極的に入れる」という考え方です。代表例がトリコデルマ属菌で、これは土壌中で病原菌の菌糸に寄生したり、根の周囲に定着して防御を高めたりする性質を持ちます(Harman et al., 2004)。トリコデルマ製剤を用土に混ぜると、挿し木の発根率や苗の生存率が高まったという報告もあります(Srivastava et al., 2014)。

サボテンや多肉植物の温室でも、トリコデルマやバチルス菌を含むバイオスティミュラントを混ぜた培地で育てた苗が、通常培地に比べて根張りが良く、病斑の発生も少なかったという事例が紹介されています(Cattivelli, 2018)。家庭レベルではここまで厳密に行う必要はありませんが、「完全無菌」よりも「害の少ない微生物に主導権を握らせる」という発想を持っておくと、今後新しい資材を選ぶ際のヒントになります。

通気性:根が呼吸できる用土をつくる🌬

根はなぜ酸素を必要とするのか

次に大切なのが通気性です。植物の根は、光合成こそ行わないものの、私たちの筋肉と同じように酸素を使って呼吸し、糖を分解してエネルギーを得る器官です。根の細胞は、このエネルギーを使って細胞分裂や伸長、養分の吸収などを行います(Taiz & Zeiger, 2010)。

しかし、用土の中の酸素が不足すると、根は酸素呼吸を十分に行えなくなり、発根速度が極端に遅くなります。果樹の根を使った古典的な実験では、土壌中の酸素濃度が体積比で10%以上あれば健全に成長しますが、5%以下では成長が鈍り、1%近くまで下がると生存も危うくなると報告されています(Letey et al., 1962)。多肉植物の根でも、同様に「水に埋もれて酸素が入れ替わらない状態」が長く続くと、根が黒く変色して腐り始めます。

空気孔隙率という考え方

用土の通気性を客観的に表す指標のひとつが空気孔隙率です。空気孔隙率とは「用土全体の体積のうち、空気が入る隙間がどれくらいあるか」を示す割合で、一般的には灌水して余分な水が抜けた直後の値を基準にします(De Boodt & Verdonck, 1972)。

コンテナ栽培用培地の推奨値としては、総孔隙率50〜85%のうち、空気孔隙率10〜30%、残りが有効水分として保持されるのが望ましいとされています(Bunt, 1988)。挿し木や育苗の培地では、特に空気孔隙率を10%以上確保することが重要で、15〜20%程度あれば通気性にかなり余裕があると考えられます(Argo, 2003)。

この数字をそのまま家庭で測る必要はありませんが、「水をやってもべったりくっつかず、握るとほどける程度の粗さ」を意識して用土を組むと、自然とこのレンジに近づきます。

通気性を高める資材と配合のイメージ

通気性を高めるには、用土に崩れにくい中〜粗粒の骨格を入れることが有効です。例えば、以下のような資材が空隙をつくる材料としてよく使われます。

- 軽石・パミス:多孔質で比重が軽く、大きな隙間と微小な孔を両方つくる

- 赤玉土(中粒以上):焼成によって硬くなった粒が骨格を支える

- パーライト:膨張ガラス質で非常に軽く、排水性と通気性の向上に寄与する

- 粗めの川砂・珪砂:粒の形が安定していて、長期間構造を保持しやすい

これらを、バーミキュライトやココピートなど保水性のある微細資材と組み合わせることで、「水もち」と「空気の通り道」の両方を確保できます(Verdonck & Gabriëls, 1988)。挿し木用の例として、細粒パーライト50%、バーミキュライト30%、ココピート20%といった配合は、灌水後に水分保持45〜60%、空気孔隙15〜20%程度となり、発根に適した物理性を示すとされています(Carlile & Bedford, 1988)。

塊根・多肉植物向けに考える場合も、この考え方は同じです。アガベやパキポディウムのように腐敗リスクが高い種類では、さらに通気寄り(粗粒寄り)に振り、「保水材は最低限」「無機質骨格は多め」という方向で配合すると安心感が高まります。

通気不足が招く二重のリスク

通気性の不足は、単に根が窒息するだけでなく、病害を誘発する二重のリスクをはらみます。ひとつは、酸素が足りない環境では根が嫌気的な代謝に傾き、エタノールなどの有害代謝産物が蓄積して細胞が傷むことです(Drew, 1997)。弱った組織は、健康な状態に比べて病原菌に対する抵抗力が下がります。

もうひとつは、酸素の少ない水浸しの環境が、ピシウムやフィトフトラなど好湿性病原菌にとって好都合であることです。これらの菌は、遊走子と呼ばれる泳ぐ細胞で水の中を移動し、若い根やカルスに取りつきます(Erwin & Ribeiro, 1996)。つまり、通気性の悪い過湿状態は、根の防御力を下げながら、同時に病原菌の移動を助長するという最悪の条件をつくってしまうのです。

そのため、発根期の用土設計では、「水はけが良すぎると乾きすぎるのでは」と心配する前に、まず通気性と排水性を優先し、潅水の頻度で湿り具合を調整するという発想がおすすめです。

適湿:湿りすぎず乾かしすぎない用土をつくる💧

「適湿」は“ずっと湿っている”ことではない

発根用土で三番目に重要なのが適湿です。多肉植物や塊根植物では、過湿が腐りやカビの最大要因になりますが、反対に乾かしすぎても根を出す前に組織が萎れてしまうという問題があります。

植物の根やカルスの形成には、細胞が分裂・伸長しやすい一定の水分が必要です。しかし、用土が常に“ひたひた”の状態では、内部の酸素が押し出され、根が呼吸できなくなります(Zhang, 2025)。このため、発根に適した湿り気とは、「水と空気が共存するゾーン」にあります。

用土の水分保持力と排水性のバランス

適湿を達成するためには、用土の保水材と排水材をバランスよく組み合わせることが大切です。

たとえば以下のような素材は、互いの弱点を補い合います:

- ココピート・バーミキュライト:微細孔が多く、適度に水を抱える

- 軽石・パーライト・日向土:排水性と通気性に優れ、構造が崩れにくい

実際、園芸研究では水分保持45〜65%、空気孔隙10〜30%ほどの培地が挿し木や播種に適しているとされています(Bunt, 1988)。このレンジは、家庭レベルで「握ると湿り気を感じるが、水は滴らず、指を離すとほろりと崩れる」ような状態をイメージすると近づきます。

乾湿サイクルが発根を促す理由

塊根植物の多くは、自然環境で雨季と乾季を繰り返しています。そのため、栽培下でも「湿る→少し乾く→また湿る」という緩やかな乾湿サイクルが発根を刺激します。

たとえばアガベのオフセットでは、植え付け後3〜4日に一度、表面が軽く濡れる程度の灌水が良いとされることがあります(Griffith, 2004)。これは、過湿を避けながらも最小限の水分を補い、根が出るタイミングを逃さないためです。

一方、ユーフォルビアなどの一部の種は、挿し木直後にやや湿度を必要とします。このような種類では、表土が乾いたら霧吹きで軽く補水し、鉢底に水を溜めない管理が適しています(Brown, 2018)。

品種ごとに異なる「適湿ライン」

ここで、代表的な塊根・多肉植物の適湿傾向をまとめます。

| 属 | 発根時に好む湿度 | 注意点 |

|---|---|---|

| アガベ | やや乾燥寄り | 細根のため過湿に極端に弱い |

| パキポディウム | 高温+適湿 | 低温期(10℃以下)は乾燥管理が必須 |

| ユーフォルビア | 明るい日陰+適湿 | 乳液の処理と切り口乾燥が重要 |

このように、「適湿」といっても植物の出身地や系統によって求める水分量が異なります。最初はやや乾燥寄りからスタートし、植物の状態を見ながら徐々に湿度を調整すると失敗が少なくなります。

三条件を満たす発根用土の実践例🧪

清潔・通気・適湿を同時に満たす配合の考え方

ここまで紹介した三条件は、相互に関連しています。例えば、通気性を高めるために粗粒材を増やすと、過湿リスクが下がり、病原菌も繁殖しにくくなります。適湿の維持には軽い保水材が役立ちますが、多すぎると通気が損なわれます。

そのため、発根用土の配合は「粗い骨格+少量の微細孔」という設計が基本になります。

配合例:塊根・多肉植物の発根向け

- 日向土中粒(骨格・通気)

- パーライト中粒(排水・酸素供給)

- ゼオライト中粒(保水とイオン交換)

- ココチップ(粗い有機質・通気維持)

- ココピート(微細孔・軽い保水)

この組み合わせは、無機質主体で崩れにくく、通気性を落とさずにわずかに水もちを与える構造をつくります。

まとめ:三つの条件がそろうと発根は一気に安定します🌿

発根用土の「清潔・通気・適湿」は、どれか一つ欠けても失敗につながる重要な三本柱です。病原菌が少なく、酸素が入り、乾きすぎず湿りすぎない。このバランスが成立した瞬間、塊根植物や多肉植物は驚くほどスムーズに根を伸ばします。

特に塊根植物は根腐れリスクが大きいため、通気と排水を優先し、湿り気は控えめにコントロールする姿勢が成功への近道になります。

PHI BLENDのご紹介

本記事で紹介した三条件を踏まえた上で、室内外どちらにも使える配合としてPHI BLENDがあります。

無機質75%(日向土・パーライト・ゼオライト)+有機質25%(ココチップ・ココピート)というバランスは、発根期に求められる清潔性・通気性・適湿の条件を満たすよう設計されています。

参考文献

Argo, W. (2003). Root zone management. Baker, K. (1962). Soil steaming and pasteurization. Blok, W., & Bollen, G. (1995). Disinfestation of soil and growing media. Brown, J. (2018). Propagation of Euphorbia species. Bunt, A. (1988). Media and mixes for container-grown plants. Carlile, W., & Bedford, M. (1988). Physical properties of substrate mixes. Cattivelli, L. (2018). Beneficial microbes in Cactaceae cultivation. De Boodt, M., & Verdonck, O. (1972). Air and water in substrates. Drew, M. (1997). Oxygen deficiency and root metabolism. Erwin, D., & Ribeiro, O. (1996). Phytophthora diseases worldwide. Garibaldi, A. et al. (2017). Fungal pathogens in propagation. Griffith, C. (2004). Propagation of Agave and succulent species. Harman, G. et al. (2004). Trichoderma as a biocontrol agent. Hoitink, H., & Boehm, M. (1999). Biological control in soilless media. Kocić-Tanackov, S. et al. (2012). Antifungal effects of cinnamon. Letey, J. et al. (1962). Oxygen diffusion in soils. McGovern, R. (2015). Sanitation in horticulture. Nelson, P. (2003). Greenhouse operation. Nobel, P. (2009). Physiology of desert plants. Srivastava, R. et al. (2014). Trichoderma and root promotion. Verdonck, O., & Gabriëls, R. (1988). Substrate science. Zhang, L. (2025). Waterlogging and root growth.