植物を「美しく」「大きく」「健康に」育てるためには、光、水、温度、そして土――この4つの要素の適正化が欠かせません。なかでも「土」は、根が直接触れる環境であると同時に、養分と水分、空気を取り込む複雑な化学・物理・生物的システムの場でもあります。中でも特に見落とされやすいのが、「pH(土壌の酸性・アルカリ性)」です。

本記事では、土壌pHが塊根植物・多肉植物にどのような影響を及ぼすのかについて、土壌学・植物生理学・物理化学・微生物生態学の観点から解説します。さらに、アデニウムやパキポディウム、ユーフォルビアなど代表的な種ごとに最適pH帯を紹介し、最後にはpHバランスに配慮して設計された清潔な用土「PHI BLEND」の利点にも触れます。

1. 土壌学的観点:pHが鉱物溶出・栄養保持・CECに及ぼす影響

pHとは、酸性・アルカリ性の程度を示す指標で、0〜14の数値で表されます。中性はpH7であり、それより小さいと酸性、大きいとアルカリ性とされます。

土壌のpHは「マスターバリアブル(支配的変数)」とも称されるほど、さまざまな土壌化学反応の前提を決定づけます(Brady & Weil, 2016)。特にpHは、土中に含まれる栄養素(養分)の溶解度や吸着状態を左右し、結果的に植物の吸収効率に大きく影響を与えます。

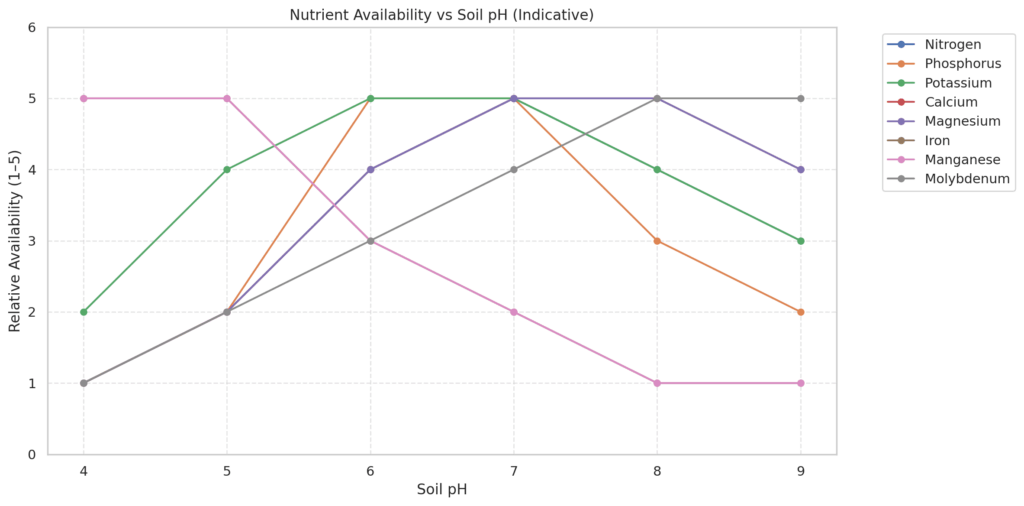

多くの植物にとって、pH6.0〜7.0が最も栄養素の利用効率が高い領域とされており(canr.msu.edu)、この範囲を外れると、特定元素が不溶化したり、逆に有毒化したりします。以下は一例です:

- リン(P):酸性下では鉄・アルミニウムと結合して不溶化。アルカリ下ではカルシウムと沈殿。

- 鉄・亜鉛・マンガン:アルカリ性(pH>7.5)では不溶化して吸収困難。

- アルミニウム・マンガン:強酸性下(pH<5.0)で過剰に溶出し根に毒性を示す。

これらの栄養素の可給性を可視化した「pHと養分利用可能度」のグラフ(※別図)では、各元素の吸収効率がどのpH帯で最大になるかを確認できます。

CEC(陽イオン交換容量)とpHの関係

CEC(Cation Exchange Capacity)とは、土壌が養分を保持する力を示す指標で、主に粘土鉱物や腐植(有機物)によって決まります。CECが高ければ、高いほどカリウムやカルシウム、マグネシウムなどの陽イオンを土中に保持し、植物に必要な時に放出することができます。

このCECもpHに大きく依存します。低pH(強酸性)下では、陽イオン交換サイトが水素イオン(H⁺)やアルミニウム(Al³⁺)で占有されてしまい、必要な養分が排除されやすくなります(extension.uga.edu)。また、土壌の「塩基飽和度」(陽イオン交換サイトのうちCa²⁺、Mg²⁺、K⁺などの割合)も低下し、植物にとって不毛な環境となります。

一方で、pHが6.0〜7.0の範囲ではCa²⁺、Mg²⁺、K⁺などの塩基が交換サイトを占めるようになり、CEC自体も増大して養分保持力が高まることが知られています。この理由からも、弱酸性〜中性のpH帯が推奨されるのです。

2. 植物生理学的観点:pHが根の成長・養分吸収・ホルモン応答に与える影響

植物の根は、土壌から水分と養分を吸収する器官であると同時に、ホルモンや情報分子を介して植物全体の生理機能とつながる重要なセンターです。この根の働きに対して、pH環境は非常に大きな影響を及ぼします。

まず、pHが低すぎる(強酸性)場合には、土壌中に存在するアルミニウムイオン(Al3+)が過剰に溶出し、根の細胞分裂を阻害することが知られています(canr.msu.edu)。特に根の先端部にある分裂組織では、アルミニウムが細胞膜を傷つけて細胞周期を停止させ、根の伸長が著しく抑制されます。

また、酸性条件ではカルシウム(Ca)やリン酸(P)の可給性も低下し、細胞壁の形成不全やエネルギー代謝の障害が発生しやすくなります。一方、アルカリ性(土壌pHが高すぎる)条件では鉄やマンガンなどの微量要素が難溶化し、植物はこれらの吸収に苦しみます。これにより、葉のクロロシス(黄化)や成長停滞といった症状が現れます。

興味深い研究として、模式植物であるシロイヌナズナを用いた実験では、pH7.0〜8.0の培地で一次根の長さと側根の数が増加したことが報告されています(maxapress.com)。これは根端におけるオーキシン(植物ホルモンの一種)の蓄積量がpHによって変化するためと考えられています。中性〜微アルカリ性ではオーキシンの蓄積が抑制され、その結果、根の伸長と分枝が促進されるのです。

さらに、植物は養分の吸収に応じて周囲のpH環境を自ら変化させます。たとえば、アンモニウム態窒素を吸収する際にはH⁺を放出して周辺を酸性化させ、逆に硝酸態窒素を吸収する際にはOH⁻を放出してアルカリ化をもたらします。通常は根圏微生物や土壌の緩衝能によってバランスが保たれていますが、元の土壌pHが極端であるとその調整が追いつかず、吸収効率の低下や根障害が発生する可能性があります。

また、pHストレスは植物ホルモン応答系にも干渉します。たとえば、強酸性条件ではエチレンの生成が増加し、成長抑制や落葉促進が誘導されることがあります。逆に適正pH(6.0〜7.0)ではサイトカイニンやオーキシンの輸送が最適化され、根毛の形成や根圏の拡張、さらには地上部の茎の太りや花芽形成にも好影響を与えます。

このように、pHは単なる養分の吸収効率を左右するだけでなく、植物体全体の成長ホルモンバランスや根の構造に深く関わっているのです。

3. 物理的特性との関係:pHが土壌構造・水分保持性・通気性に及ぼす間接的影響

土壌のpHは直接的な物理的性質ではありませんが、団粒構造・保水性・通気性など、植物の生育に関わる土壌物理環境に深く影響を及ぼします。特にpHの偏りは、粘土鉱物の凝集や分散、土壌微生物の働きを通じて間接的に土壌構造の安定性を左右します。

アルカリ性条件:団粒構造の崩壊と通気性の低下

土壌が強くアルカリ性(pH8.5以上)になると、しばしば「ソーダ化現象」が起こります。これは土壌中の陽イオンとしてナトリウム(Na⁺)が優占し、粘土粒子の間に入り込みやすくなることに起因します。結果として、粘土粒子が分散しやすくなり、土壌は本来の団粒構造を失ってしまいます。

団粒構造の崩壊は、水や空気の流れにとって重大な障害となります。分散化した粘土は毛管空間を塞ぎ、水はけが悪くなる一方で、乾燥時には固結し「クラスト(硬化層)」を形成します。このような土壌では、根の貫通性が著しく低下し、植物の根張りや水・養分の吸収にも支障をきたします。

酸性条件:団粒形成因子の枯渇と締まりやすい土壌

一方で、強酸性の土壌(pH5.0以下)でも物理的な問題が生じます。酸性が進行すると、土壌中の腐植や有機結合体が分解されにくくなり、団粒形成の鍵を握る「腐植質」や「微生物多糖類」の供給が減少します。

また、酸性条件ではミミズなどの土壌動物の活動が低下し、自然な撹拌や空隙形成が阻害されます。結果として、土壌は締まりやすく、水の浸透性や通気性が悪化します。さらに、パン層と呼ばれる不透水層(アルミニウムや鉄の沈着による硬化層)が中層に形成されやすくなることもあります。

適正pHの土壌は物理的バランスも優れる

中性付近(pH6.0〜7.0)の土壌では、カルシウムイオンが粘土粒子間の架橋剤として働き、団粒構造が安定しやすくなります。また、有機物の分解が適切に進むため、腐植の生成も活発です。これにより、水分保持性と排水性が両立した理想的な土壌物理構造が維持されます。

適正pHの維持は、化学的な栄養効率だけでなく、根がしっかりと張れる物理的環境の確保にもつながるのです。

4. 微生物学的観点:pHと根圏微生物・共生関係の変化

土壌中には、植物に有益な微生物(根圏細菌や菌根菌)と、有害な病原微生物(腐敗菌やカビなど)が共存しています。これら微生物群集のバランスは、土壌pHによって大きく左右されます。

一般に、微生物の活動はpH6.0〜7.0付近で最も活発になります(frontiersin.org)。この範囲では、植物の根から分泌されるアミノ酸や糖類などの「根滲出物(こんしんしゅつぶつ)」が微生物の栄養源となり、微生物との共生関係(たとえばリン溶解菌やPGPR:植物成長促進菌)を築くのに最適な環境が整います。

一方、強酸性の環境(pH5以下)では、多くの細菌が生育できず、代わって菌類(カビなど)が優占しやすくなります。これにより、分解経路が変化したり、有害な代謝産物が増加して植物に悪影響を与えるケースもあります。また、窒素循環に関与する硝化菌(アンモニウムを硝酸に酸化する細菌)はpH5.5未満で活動が著しく低下するため、養分の形態が変わりやすく、根にとって利用しにくくなることもあります。

反対にpHが高すぎる環境(pH8以上)では、今度は鉄やマンガンの可溶性が低下し、これを可溶化する微生物の活性も抑制されます。結果として、微量要素の欠乏が慢性化しやすくなります。

菌根菌の共生とpHの関係

菌根菌(mycorrhizal fungi)とは、植物の根と共生してリン酸や亜鉛などの栄養素の吸収を助ける微生物です。特にアーバスキュラー菌根菌(AM菌)は、多くの塊根植物・多肉植物とも共生していると考えられています。

この菌根菌は、pH5.5〜7.5の範囲で最も活発に菌糸網を伸ばすことが知られており、pHが適正であるほど共生関係が強化され、植物はより広い範囲から栄養を獲得できるようになります。一方、pHが極端に低下すると菌根菌の活動領域が狭まり、病原菌が入り込む隙を与えるとされます(cropnutrition.com)。

塊根植物や多肉植物の原産地(例:アフリカ、マダガスカル、南米の岩礫地など)では、乾燥と痩せた土壌環境に適応した菌根菌との共生が必須です。そのため、pHが合わないと、植物は本来の生態的ネットワークから切り離されてしまい、根腐れや栄養不良を起こしやすくなります。

以上より、pHは微生物の活性と分布、そして植物との共生構造にまで及ぶ「生物ネットワーク制御因子」と言えます。栽培環境では、これを意識した用土設計が極めて重要です。

5. 塊根植物・多肉植物における代表種ごとの最適pHと栽培戦略

塊根植物・多肉植物と一口に言っても、それぞれの種は異なる地理的・地質的環境に適応して進化しており、最適な土壌pHにも種ごとの差異が存在します。ここでは代表的な5属を取り上げ、各々の好適pH帯と、栽培時に意識すべきポイントをまとめます。

アデニウム属(Adenium)

アデニウム・オベスムなどの種は、アフリカやアラビア半島の半乾燥地帯に分布し、やや砂質で通気性の高い、弱酸性〜中性(pH6.0〜7.0)の土壌を好みます。一方、ソコトラ島固有種であるアデニウム・ソコトラナム(A. socotranum)は石灰岩地に適応しており、pH7.5程度のアルカリ性土壌でも良好に育ちます。栽培時には用土の石灰質含有量に注意が必要です。

パキポディウム属(Pachypodium)

グラキリスやラメリーなど、多くのパキポディウムはマダガスカルの岩礫質・風化花崗岩系の土壌に自生しています。一般に、pH5.0〜6.5程度の弱酸性を好みます。pHが高すぎると微量要素(特に鉄)の欠乏が起こりやすく、葉が黄化することがあります。市販培養土を使用する際には、軽石などで通気性を保ちつつ、ピートモスなどの弱酸性資材を適度に配合することが望まれます。

ユーフォルビア属(Euphorbia)

乾燥地に広く分布するユーフォルビア属は、種によってpH適応域が広く、一般にpH5.5〜7.5の範囲で生育が可能です。特に花キリン(E. milii)やマハラニ系統は、弱酸性の清潔な用土で根腐れが起きにくく、通気とpHの両立が重要となります。pH5以下の強酸性では根圏菌の活動が低下し、カビ類の発生リスクが高まる点に注意が必要です。

エケベリア属(Echeveria)

メキシコの高原地帯に多く分布するエケベリアは、pH6.0前後のやや酸性の火山性砂質土壌に適応しています。pHが7を超えると鉄欠乏によるクロロシスが出やすくなるため、アルカリ性資材(苦土石灰など)の使い過ぎには注意してください。用土は通気性と排水性を重視しつつ、硬質赤玉土と軽石、少量のピートを組み合わせると理想的です。

ハオルチア属(Haworthia)

南アフリカの林床や岩陰に生息するハオルチア属は、弱酸性〜中性(pH6.0〜7.0)で最も安定して成長します。特に硬葉系はアルカリ性に弱いため、pH7.0を超えないように注意が必要です。赤玉土やココチップなどをベースにした用土が適していますが、pHが低すぎると根の活性が落ちる傾向もあるため、通気性・保水性・pHの3要素のバランスが鍵となります。

6. PHI BLENDという選択:pHを科学的に制御した清潔な用土

塊根植物・多肉植物を理想的に育てるためには、用土そのものの物理性や排水性だけでなく、pHバランスの安定性も極めて重要な要素です。とくに室内栽培においては、風雨や流亡による自然なpH緩衝が期待できないため、用土初期のpH設計がそのまま栽培成果を左右します。

この観点から開発された「PHI BLEND」は、pHと清潔性の両立を科学的に追求したインドア栽培向けの用土ブレンドです。

PHI BLENDは、無機質75%(日向土・パーライト・ゼオライト)+有機質25%(ココチップ・ココピート)の構成を採用しています。この比率は、物理性・化学性・生物性のすべてにおいて合理的なバランスを実現し、pHを弱酸性〜中性(およそpH6.0〜6.8)に安定的に保つことが可能です。

特に注目すべきは、有機質に使用されているココチップとココピートが、分解による急激な酸性化を起こしにくく、また腐敗臭や害虫誘引の原因となる未熟有機物を含まないという点です。これにより、栽培初期のpH崩壊や微生物バランスの崩れを回避することができます。

また、ゼオライトは陽イオン交換容量(CEC)を高め、pH緩衝能を強化する素材であり、過度な施肥や水やりによるpH変動を緩やかに抑制します。これはpHと根圏の微生物バランスを中長期にわたり維持するうえで極めて有効です。

PHI BLENDは、栽培者の経験値や環境に左右されにくく、どのような塊根植物・多肉植物であっても一定の成果を引き出す基盤環境の「標準化」を目指したプロダクトです。とくにpHの安定性を求める中級者以上の栽培者には、検討に値する選択肢となるでしょう。

まとめ|pHを制する者が根を制し、形を制す

土壌pHは、単なる化学指標ではなく、植物の根が「呼吸し」「吸収し」「共生する」すべての営みの基盤となる環境変数です。塊根植物・多肉植物のように、美しい形状や太り、発根の精度が求められるジャンルでは、pH管理はまさに「形を制す鍵」となります。

ご紹介した各章を通じて、pHが養分動態・ホルモンバランス・土壌構造・微生物生態のあらゆる面に波及することをご理解いただけたのではないでしょうか。科学的視点から用土を設計し、種ごとの最適pHに基づいた土づくりを行うことで、塊根植物・多肉植物は本来のポテンシャルを余すことなく発揮してくれるはずです。

栽培の最適化を図る一歩として、PHI BLENDという科学的に設計された用土も、ぜひ選択肢に加えてみてください。

用土全般の整理はこちら