用土の再利用は「物理・化学・生物」を揃えてから始める

本稿では、一般栽培者が実務で使えるように、用土の再利用をふるい分け(粒度・空隙の再設計)、熱処理(病害虫の抑制)、薬剤処理(器具消毒の総整理)という三つの柱で解説します。目標は、塊根植物・多肉植物を「綺麗に大きく育てる」ために、再生用土でも通気性・保水性・清潔性を科学的に担保することにあります。栽培学の観点では、用土は物理性(空気がどれだけ入るか・水の抜け/溜まり方)、化学性(EC:電気伝導率=溶液中の塩類総量、pHなど)、生物性(微生物群集や病害虫)を満たして初めて計画通りに根が伸びます。例えば、容器用培地の目安として空気相10〜20%・水分40〜60%(湿潤時)を確保すると根の伸長が安定します(MSU Extension, 2017)。

🔁 工程1:ふるい分け—粒度分布を整えて通気と保水を同時に回復する

粉を落とすだけでなく「足りなくなるもの」を見積もる

ふるい分けとは、用土を網で選別し、過剰な微粉を落として排水性・通気性を回復する操作です。再利用時は、落ちた微粉の役割も評価します。例えばココピート(ヤシ殻繊維の微細分)は保水・保肥の要であり、ふるいで落ちやすい微粒です。微粉を全て除くと乾き過ぎやすく、施肥の効率が落ちる場合があります。ふるい後は混合比を見直し、通気を担う粗粒(軽石・パーライトなど)と、保水と養分保持を担う細粒(ココピート等)のバランスを再構成します。パーライトは通気と不圧縮性に優れ(Penn State Extension, 2023;Iowa State Extension, 2004)、ゼオライトはCEC(陽イオン交換容量=肥料中のアンモニウム等を捕捉する能力)が高く、肥料保持やアンモニウム緩衝に有効です(Liuら, 2022;Mumpton, 1999)。

物理性の点検—握って崩れる、沈まず流れる

ふるい後の混合物を湿らせ、手で軽く握って崩れる(団粒間に空気が残る)か、鉢底穴から水が素直に抜けるかを必ず確認します。用土が詰まり過ぎると大孔隙(大きめの隙間)が消えて排水が滞り(UMN Extension, 2025)、根は低酸素ストレスで停止します。逆に粗すぎると水分と可給態養分の保持が不足します。ここで後述のEC管理も併用すると、化学性のズレも同時に補正できます。

♨️ 工程2:熱処理—「パスチャライゼーション」で清潔性を確保する

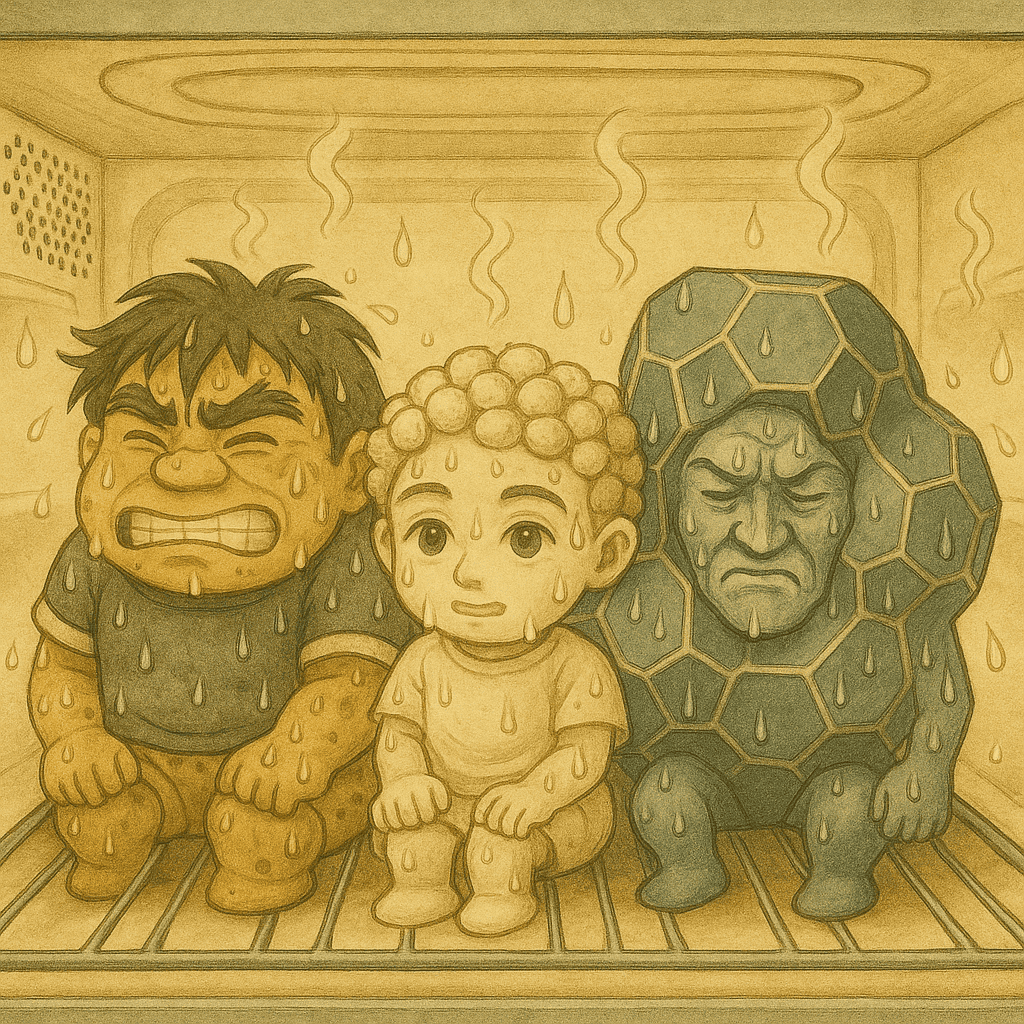

60℃×30分を基準に、狙い撃ちで加熱する

土壌パスチャライゼーション(低温短時間の加熱消毒)は、60℃で30分を目安にすると多くの土壌病原菌・線虫・昆虫が不活化されます(OMAFRA, 2022)。同表では、たとえばピシウムは46℃×40分、リゾクトニアは52℃×30分、線虫は55℃×30分、雑草種子は70〜80℃×15分が目安です(OMAFRA, 2022)。家庭ではオーブンで80〜90℃で30分の低温持続加熱が実践しやすい方法です(Penn State Extension, 2023)。

過加熱の副作用—82℃超は避ける、超えたら「熟成」する

82℃を超える加熱は、有用微生物の破壊に加えて、アンモニウムの過剰生成やマンガン可給化などの薬害(黄化・根焼け)を誘発しやすくなります(OMAFRA, 2022;Phytosphere Research, 2021)。もし過加熱になった場合は、加熱後に数日〜数週間の熟成(通気養生)をとり、場合によっては清水で軽く洗い流して可溶性成分と熱分解副産物を「逃がす」ことでリスクを下げられます(Phytosphere Research, 2021)。

太陽熱消毒(ソーラライゼーション)—夏の高日射を活用する

太陽熱消毒とは、透明ポリで覆って夏季に4〜6週間、上層土の最高温度を43〜60℃域に保つ非化学的防除です。容器の土は二重の透明フィルムで覆い、木製パレット等に載せて四方から加熱すると効率が上がります。温度が十分に上がる地域では、容器内土壌は71℃超に達し、1時間で全ての土壌害虫が死滅し得るケースも確認されています(Stapletonら, 2019)。ソーラライゼーション後は拮抗的な有用微生物の回復が早く、病害リスクが低下しやすい点も利点です(Stapletonら, 2019)。

| ターゲット | 目安温度×時間 | 出典 |

|---|---|---|

| 一般的病原菌(多く) | 60℃ × 30分 | OMAFRA, 2022 |

| Pythium属 | 46℃ × 40分 | OMAFRA, 2022 |

| Rhizoctonia属 | 52℃ × 30分 | OMAFRA, 2022 |

| 線虫 | 55℃ × 30分 | OMAFRA, 2022 |

| 雑草種子(多く) | 70〜80℃ × 15分 | OMAFRA, 2022 |

| ソーラライゼーション(容器土) | 高温時に71℃到達で1時間が目安 | Stapletonら, 2019 |

🧪 工程3:薬剤処理—「土」ではなく「器具と鉢」を確実に消毒する

漂白剤は土壌ではなく鉢・道具に限定する

次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤)は1:9(漂白剤1:水9)で10分浸漬により鉢・道具の病原体を効率よく不活化できます(OSU Extension, 2023;Virginia Tech Extension, 2021)。ただし土壌への散布は不可です。土壌中では有機物により失活しやすく、根や有用微生物にも非選択的にダメージを与えます。

過酸化水素は「選択性が低い酸化剤」—土壌潅注は原則推奨しない

過酸化水素は強力な酸化剤であり、病原体だけでなく有用微生物や根組織も傷めるため、土壌へのルーチン散布は科学的根拠に乏しく原則推奨しません(USDA AMS, 2015)。本稿の推奨順は、まず熱処理(パスチャライゼーションまたはソーラライゼーション)、次いで器具・鉢の薬剤消毒です。

💧 工程4:EC(塩類)管理—「測って流す」で土をリセットする

ECとは何か—数字でわかる「塩分メーター」

EC(電気伝導率)とは、用土にどれくらい肥料の塩類(硝酸イオンやカリウムなど)が溶け残っているかを数値で示す指標です。数字が大きいほど塩分が多く、根が吸水しにくくなり根焼けや生育不良の原因となります。逆に低すぎると養分不足を意味します。

どうやって測るのか—家庭でできる3つの方法

ECは専用のECメーターで測定しますが、用土から水分をどう取り出すかで値が変わります。代表的な方法は次の3つです。

- 1:2法:乾いた土1に対して蒸留水2を混ぜ、よく攪拌してから上澄みを測定する方法。家庭菜園でも実施しやすい基準法です。

- SME(飽和抽出法):土に水を少しずつ加えて「飽和状態」にし、その溶液を搾り取って測る方法。研究機関でよく使われる標準的な試験です。

- PourThru(ポアスルー法):鉢植えに十分に水を与え、鉢底から出てきた排水を採って測る方法。鉢植えのまま確認できるので、実際の栽培条件に近い数値が得られます。

それぞれの方法で「適正」とされるECの範囲は異なります。例えば(Cox, 2019):

| 測定法 | 適正範囲 |

|---|---|

| 1:2法 | 0.8〜1.3 mS/cm |

| SME(飽和抽出) | 2.0〜3.5 mS/cm |

| PourThru | 2.6〜4.6 mS/cm |

このように、同じ土を測っても方法によって数字は違います。大切なのは測定法ごとの基準値と照らして解釈することです。

フラッシング(洗い流し)で余分な塩を落とす

ECが高すぎる場合に有効なのがフラッシングです。これは鉢にたっぷりと清水をかけ流し、底から余分な塩類を洗い出す操作です。

ここで重要な考え方がリーチング・フラクション(LF)です。これは「与えた水のうち、何割が鉢底から流れ出たか」を示す値です。たとえば500mlの水を与えて、100ml排水が出たなら、LF=0.2(=20%)となります。

日常管理ではLFを0.1〜0.3(=10〜30%の水が流れ出る状態)に保つと、塩類がたまりにくく健全に維持できます(Virginia Tech Extension, 2024)。もしECがすでに高く、植物がストレスを示している場合は、思い切って50%程度の水が流れ出るまで与えて一度にリセットし、翌日再度ECを測定すると良いでしょう(UMass Extension, 2016)。

こうした「測って → 流す → また測る」の繰り返しが、再利用土でも安全な塩分濃度を維持する最も確実な方法です。

🧱 素材別の再生戦略—無機は洗って再利用、有機は補って更新する

軽石(日向土)・パーライト・ゼオライト

軽石(日向土)とパーライトは無機多孔質で、洗浄・ふるい分けにより再利用しやすい骨格材です。パーライトは通気と排水の確保に優れ(Penn State Extension, 2023;Iowa State Extension, 2004)、軽石は粒径安定性が高いので構造の再現性に寄与します。ゼオライト(主成分クリノプチロライト)はアンモニウムへの選択吸着に優れ(一般に2.7〜30.6 mg NH4+/gの範囲)(Liuら, 2022)、熱処理後に生じやすいアンモニウムピークの緩衝材としても有効です(Mumpton, 1999)。

赤玉土・ココチップ/ココピート

赤玉土は長期使用で風化・細粒化しやすく、再利用時は崩壊粒を落として粒度を立て直します。実務家の間では、硬質赤玉など形状保持性に優れた等級は再ふるいで再利用、柔らかい等級は新規補充で置換が一般的です(Bonsai Tonight, 2021)。ココチップ・ココピートは保水・保肥を担う有機分で、再利用では分解やふるい落ちによって減りがちです。粗・中粒で通気を確保しつつ、落ちた細粒の役割(水分緩衝・肥料保持)を新しいココピート等で補って、最終的な混合比とECが目標域に入るよう調整します。

🌵 代表属ごとの運用—根の「空気」と「水」を種特性に合わせる

アガベ(Agave)

厚い多肉葉とCAM光合成で乾燥に強い一方、根は通気の確保で活性が上がります。ふるい分け後は粗粒(軽石・パーライト)比率をやや高め、排水の速い層を作ると根域の酸素供給が安定します(Nobel, 1988;Stewartら, 2015)。

パキポディウム(Pachypodium)

生育期は十分な水を好み、休眠期は過湿を嫌う二相型です。再生用土は通気の骨格を保ちつつ、表層〜中層に適度な細粒を残す/補う設計が有効です。乾き過ぎを防ぐため、ふるいで落ちた微細有機分(ココピート等)を適度に戻して水分緩衝を確保します(Arizona-Sonora Desert Museum, 2019)。

ユーフォルビア(Euphorbia:多肉性種)

水はけのよい用土を好みますが、微細根が多く過度の乾きで先端が失活しやすい種もあります。ふるい後は粗粒主体+微細有機の点在という二層的な構成にし、潅水間隔で微調整します。

🧭 最小限の再生フロー

- ふるい分け:根・有機残渣・砕けた赤玉を除去し、粗粒骨格を再構築する。

- 熱処理:60℃×30分を基準にパスチャライゼーション。82℃超は避ける(OMAFRA, 2022)。

- EC管理:1:2/SME/PourThruいずれかで測定し、方法に合う目安域へフラッシングで調整(Cox, 2019;VT, 2024)。

- 器具・鉢の消毒:1:9漂白剤で10分(OSU Extension, 2023)。土への薬剤散布は原則避ける(USDA AMS, 2015)。

🔬 ケーススタディ:PHI BLENDを再生するコツ

PHI BLENDは無機75%(日向土・パーライト・ゼオライト)/有機25%(ココチップ・ココピート)で設計されています。再利用時は、ふるいで落ちやすいココピートの細粒によって保水・保肥が不足しやすい点に注意します。工程は次のとおりです。①ふるい分けで崩壊粒と根を除去し、骨格材(軽石・パーライト)を洗浄再利用、②60℃×30分の熱処理または夏季のソーラライゼーション、③ECを測定し、必要に応じてフラッシング、④最終混合時に有機分を補って、出荷時と同等の通気・保水とECレンジに合わせます(Cox, 2019;Stapletonら, 2019;OMAFRA, 2022)。詳細は製品ページをご覧ください。PHI BLEND 製品情報へ

塊根植物・多肉植物の用土全般に関するサマリーは以下をご覧ください。

参考文献

Arizona-Sonora Desert Museum (2019). Madagascar Palm Pachypodium species. Plant care sheet.

Bonsai Tonight (2021). What to do when akadama is in short supply.

Cox, D. (2019). Methods of Greenhouse Media Testing and How They Differ. UMass Extension Greenhouse Crops & Floriculture Program.(本文中では「Cox, 2019」と表記)

Iowa State University Extension (2004). Perlite — A Valuable Potting Soil Ingredient.

Liu, P. et al. (2022). Adsorption Mechanism of High-Concentration Ammonium in Natural Zeolite. Water, 14(15):2413.

Michigan State University Extension (2017). Transplant production: Potting mix.(空気相・水分の目安)

Mumpton, F.A. (1999). La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry. PNAS, 96:3463–3470.

NCSU Cooperative Extension (2014). The Pour-Through Extraction Procedure: A Nutrient Management Tool for Nursery Crops.

Nobel, P.S. (1988). Environmental Biology of Agaves and Cacti. Cambridge University Press.

OMAFRA(Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)(2022). Guide to Greenhouse Floriculture Production, Publication 370.(時間−温度関係と過加熱の副作用)

OSU Extension(Oklahoma State University)(2023). Sanitize garden pots before spring planting.

Penn State Extension (2023). How to Pasteurize Medium and Sterilize Containers and Tools.

Phytosphere Research (2021). Heat treatment of soil for plant propagation.(過加熱時のアンモニウム・マンガン等の薬害、熟成の推奨)

Stapleton, J.J., Wilen, C.A., & Molinar, R.H. (2019). Soil Solarization for Gardens and Landscapes. UC ANR Pest Notes 74145.(ソーラライゼーションの方法と効果)

University of Maryland Extension (2023). Growing Media (Potting Soil) for Containers.(再利用時の注意点と混合の考え方)

UMass Extension (2016). Soluble Salts and Electrical Conductivity (EC) for Greenhouse Crops.(ECの説明と管理)

Virginia Tech Extension (2021). Best Management Practices for Boxwood Blight in Virginia.(器具の漂白消毒)

Virginia Tech Extension (2024). Leaching Fraction: A Tool to Schedule Irrigation for Container Media.(LFの目安)

USDA Agricultural Marketing Service (2015). Hydrogen Peroxide – Technical Evaluation Report.(過酸化水素の非選択性に関する根拠)

本稿のポイント:ふるい分けで物理性を戻し、60℃×30分を目安とする熱処理で清潔性を確保し、ECを測って流すで化学性を整える。薬剤は土壌ではなく器具に正しく使う。以上の科学的手順で、再生用土でも健全な根を伸ばすことができます。