1. はじめに:日本の夏と日焼けリスク 🌱

塊根植物や多肉植物は、強い日差しや乾燥に適応して進化してきたグループです。厚い葉、ワックス状の表皮、葉を覆う毛や粉など、過剰な光や乾燥から身を守る構造を持っています。しかし、これらの植物でも、日本の夏の直射日光に長時間さらされると、葉や幹が焼けてしまうことがあります。

この日焼け(葉焼け・幹焼け)は、見た目を損なうだけでなく、🌿光合成能力を低下させ、その後の成長や開花、塊根の肥大にも悪影響を与えます。特に、鉢植えで育てる場合は、地植えと比べて根域が小さく、乾きやすく、温度変化を受けやすいという条件が重なるため、日焼けリスクが高まります。

本稿では、東京など関東平野部を基本条件に、日本各地の気候差も考慮しながら、日焼けを防ぐための遮光設計を科学的な根拠に基づいて解説します。また、LEDライトと自然光の違いや、植物の種類ごとの耐光性の差についても触れ、実践的な順化方法まで含めて体系的にまとめます。

2. 日本の夏の光環境と植物への影響 🌞

まず、日本の夏がどのような光環境になるのかを押さえておくことが重要です。東京の7〜8月、晴天日の正午におけるPPFD(光合成有効光量子束密度)は、およそ1,800〜2,000µmol m⁻² s⁻¹に達します。これは温室栽培で高品質の多肉植物を得るために必要とされるPPFD(およそ500〜700µmol m⁻² s⁻¹)の3倍近い数値です。

PPFDとは、植物が光合成に利用できる波長域(400〜700nm)の光子(フォトン)が、1秒あたり1平方メートルの面積にどれだけ届いているかを示す値です。単位のµmol m⁻² s⁻¹は、植物にとっての「光の強さ」を表す物理量で、値が大きいほど瞬間的な光の強さが高いことを意味します。

光の強さだけでなく、一日に受け取る光の総量を示すDLI(1日光量積算)も重要です。東京の真夏の晴天日では、DLIは30〜40mol m⁻² d⁻¹程度に達します。温室で多肉植物を美しく育てるのに必要なDLIが8〜12mol m⁻² d⁻¹程度であることを考えると、日本の夏の屋外環境は非常に光が豊富であることがわかります。

この「光の豊富さ」は一方で大きな熱負荷も伴います。太陽光には近赤外線(NIR)が多く含まれ、これは葉や幹を直接加熱します。晴天無風下では、葉温(葉の表面温度)が気温よりも10℃以上高くなることがあります(Vogel, 2009)。気温35℃の日には葉温が45℃を超えることもあり、この温度域では光合成を担う酵素や細胞膜が損傷し、不可逆的な障害が発生します。

さらに、日本の夏は紫外線も強く、東京の7月の最大UV指数は11に達します。☀️UV指数が10を超えると、人間の皮膚は短時間で日焼けしますが、植物も同様に紫外線によるダメージ(DNA損傷、色素分解、細胞死)を受けやすくなります。紫外線の中でもUV-B(280〜315nm)は特にエネルギーが高く、葉や幹の表皮細胞を直接損傷します。

3. 日焼けが起こる仕組み 🔬

日焼けは、光の強さ・熱・水分状態の3つが組み合わさって発生します。このうち、もっとも直接的な要因は光阻害(photoinhibition)です。光阻害は、光合成を行う装置(特に光化学系II、PSII)が過剰な光エネルギーを受けて損傷し、修復が追いつかなくなる現象です(Gururani et al., 2015)。

光阻害が進むと、過剰な光エネルギーが活性酸素種(ROS)を生み出し、葉緑体や細胞膜を酸化的に傷つけます。植物はカロテノイドやフラボノイドといった光保護色素を使ってこれらを防ぎますが、急激な環境変化や極端な高光では防御が間に合わず、葉や幹に白化や褐変の症状が現れます。

さらに、日焼けの背景には葉温上昇があります。葉の周囲には「境界層」と呼ばれる薄い空気の層があり、風が弱いとこの層が厚くなって熱がこもります(Vogel, 2009)。💨水分が十分にあれば蒸散による冷却が働きますが、水切れや高塩分状態(高EC)では気孔が閉じて蒸散が止まり、葉温が急上昇します。これは直射日光下で特に顕著で、鉢植えでは根域が狭く乾きやすいため、さらにリスクが高くなります。

つまり、日焼けは「光が強すぎるから」だけではなく、「熱が逃げない環境」や「水が十分に供給されない状態」が同時に起こることで発生しやすくなるのです。

4. 属ごとの耐光性と夏の管理目安 🌿

本章では、代表的な属について、原産地の環境・形態的特徴・光合成の仕組みを照らし合わせながら、日本の夏における「なぜその遮光率やDLI(1日光量積算)の目安に落ち着くのか」を順に説明します。数値は鉢植え・関東平野の晴天期を基準にしつつ、風・湿度・鉢サイズ・用土含水率の差で上下することを前提に読み進めてください。東京の真夏の晴天日にはDLIが30〜40mol m⁻² d⁻¹に達し、正午のPPFDは1,800〜2,000µmol m⁻² s⁻¹に届く日があるため、単純な「直射=最良」という判断は、葉温やVPDの条件が整わない限り成立しません。

4-1. Agave(アガベ)🌞

アガベは厚い多肉葉、強いクチクラ、豊富なワックス成分により、強光と乾燥に適応してきました。群落レベルでは強光下での光利用効率が高く、DLIが20〜35mol m⁻² d⁻¹に達しても形態崩れしにくい一方、葉温が上がりすぎるとワックス層が乱れ、尖端や縁から斑状の壊死に進行します。ここで重要なのは「光量」より「熱の逃がし方」であり、風によって境界層を薄くできる環境では30%程度の薄い遮光でも十分に締まりますが、無風のベランダやビル反射の強い屋上では同じ直射でも葉温が急上昇し、30〜40%の拡散遮光+送風を組み合わせた方が結果的に葉の損傷が少なく、成長点の失活を防げます。幼苗や斑入り個体は光阻害への耐性が下がるため、同じ場所・同じ時刻でも目標DLIを5〜10mol m⁻² d⁻¹低めに設定するのが安全です。

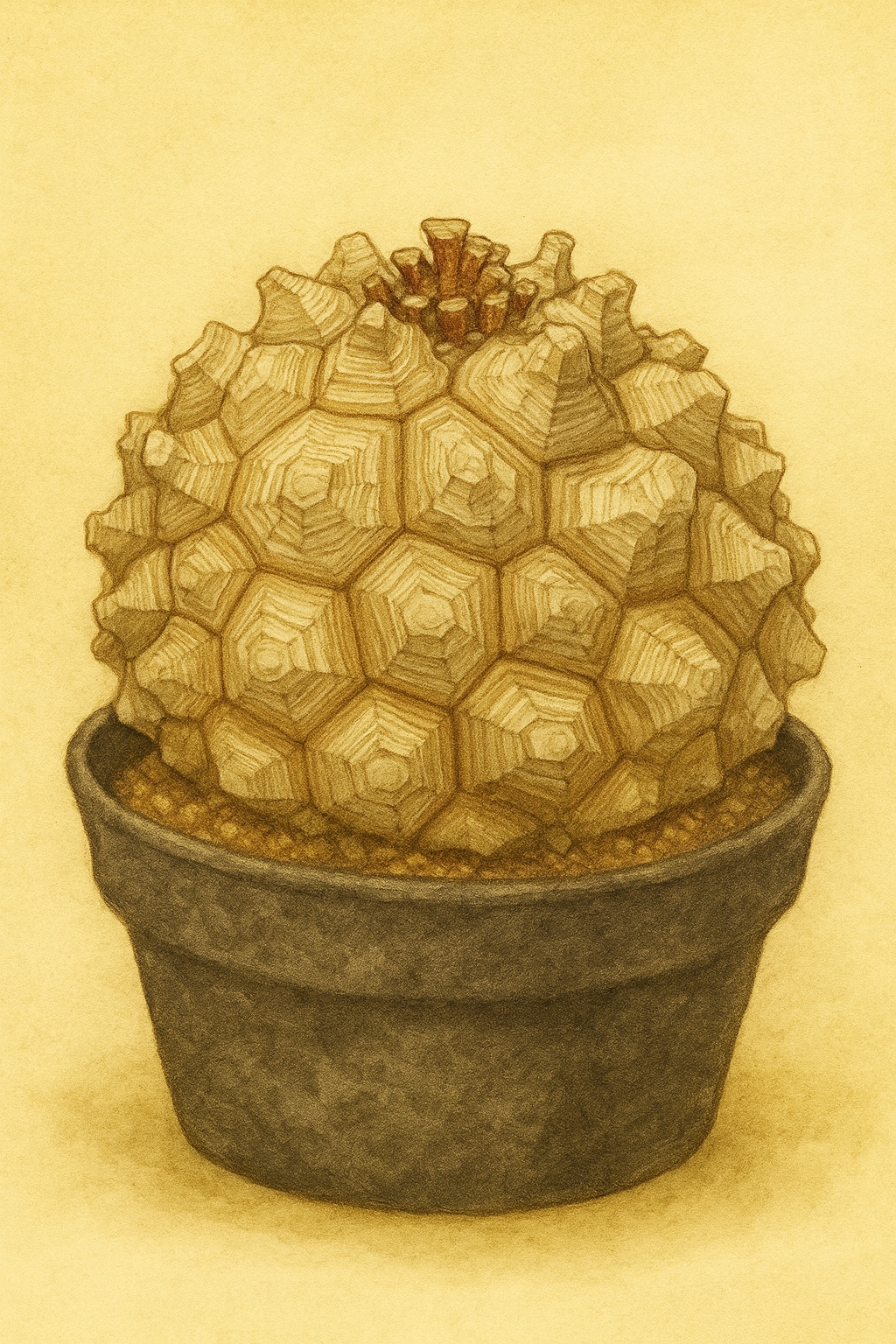

4-2. Pachypodium(パキポディウム)🌵

パキポディウムは葉の耐光性自体は中〜高ですが、日本の夏で問題になりやすいのは幹焼けです。円筒状の幹は直射に対して「面」ではなく「点」に近い当たり方をする時間帯があり、正午前後の入射角で幹頂や南西側面に放射が集中すると、葉温より幹表面温度が先に危険域に達します。幹表皮は葉ほどの蒸散冷却機能を持たないため、同じPPFDでも幹の方が熱ダメージを受けやすいのです。したがって、夏はDLI 15〜30mol m⁻² d⁻¹を目安にしながら、午後の入射を拡散光に置き換える30〜50%の遮光を基本とし、幹に集中する角度の直射を避ける配置が理にかないます。

4-3. Euphorbia(ユーフォルビア)🧪

ユーフォルビアは属内差が大きく、肉厚葉で日射に強い種から、薄葉で直射に弱い種まで幅があります。共通して重要なのは乳液組織が熱障害からの回復に時間を要する点で、軽微な葉焼けでも変色や瘢痕が目立ちやすいことです。DLIの一般目安は12〜25mol m⁻² d⁻¹で、午前中に直射を与え、午後は散乱光に切り替えると、徒長を避けながら葉焼けを抑えられます。塩ストレスと高光が重なると光阻害感受性が上がるため(Neale, 1989;Hannachi et al., 2022)、施肥濃度が高い時期や乾湿差の大きい時期は遮光率を一段上げ、蒸散冷却を回すための潅水タイミングを早朝に寄せる運用が有効です。

4-4. Adenium(アデニウム)🌺

アデニウムは高光でよく締まりますが、湿熱条件が極端になると葉表の細胞が水泡状に破綻して白化→褐変へと進むことがあります。これはVPD(飽差)が高すぎるか、逆に湿度上昇で葉面境界層が厚くなり熱がこもるか、いずれかのバランス崩壊が背景にあります。DLI 15〜25mol m⁻² d⁻¹を狙うと、花芽の形成と株の締まりが両立しやすく、午後は30〜50%の拡散遮光+送風で葉温を下げる考え方が安全です。塊根部分は直射を完全に遮る必要はありませんが、鉢縁の反射や加熱で下から焼けることがあるため、二重鉢や遮熱シートが役立ちます。

4-5. Adenia/Operculicarya/Dioscorea/Dorstenia/Fouquieria 🔍

Adeniaは若木で葉が薄く、幹表皮も熱に弱い個体が多いため、DLI 12〜25mol m⁻² d⁻¹・遮光30〜50%で段階順化が基本です。Operculicaryaは細かい葉で通風が得やすいものの、都市のベランダでは無風で境界層が厚くなりやすく、同じ直射でも葉温が上がりやすいことから、午前直射・午後拡散を組むと安定します。Dioscorea(亀甲竜)は蔓葉が薄く、日射のピーク時間帯に光阻害が起こりやすいため、DLI 10〜20mol m⁻² d⁻¹・遮光40〜60%の「拡散光中心」を守ると葉の寿命が伸びます。Dorsteniaは幹頂部に放射が集中しやすく、台風一過の快晴やフェーン後に幹焼けが起こりやすいので、50%前後の拡散遮光を平時から敷き、猛暑日だけ60%へ一時増強する方法が理に合います。Fouquieriaは強光を好みつつも鉢植えでは鉢温上昇が先に限界を作ることがあるため、DLI 20〜30mol m⁻² d⁻¹・遮光20〜40%を基準に、風路の確保と鉢の断熱で熱起因の障害を避けるのが合理的です。

5. 遮光ネットを「光」だけでなく「熱」と「拡散」で選ぶ 🕶️

遮光ネットの役割は、単にPAR(光合成有効放射)を減らすことではありません。太陽光には近赤外線(NIR)が多く含まれ、これは葉温を直接引き上げる原因になります。白色やアルミ色のネットは反射と拡散によって、同じ遮光率でも黒色ネットより葉温上昇を抑えやすいという特徴があります(Arthurs et al., 2013;Giacomelli, 2013)。

また、拡散性の高い資材は直射のホットスポットを分散し、葉や幹の一点焼けを減らします。これは、日本の夏においてPARの絶対値を下げることと同じくらい重要で、入射光を多方向化することで局所的な高温を作らないことが日焼け防止の近道となります。

名目遮光率ごとの選び方は次の通りです:

- 30%:強光種(Agaveなど)の成株や風通しの良い環境

- 40%:多くのコーデックスや中程度の耐光性種の夏季基準

- 50%:弱光性や斑入り品種、真夏の午後対策

- 60%:台風一過やフェーン後の強光、猛暑日などの一時的な高光回避

さらに、アルミ系や白色ネットでは、同じ遮光率でもUVとNIRの低減効果が黒より大きい傾向があり(Abdel-Ghany, 2012)、都市部や無風の環境ではより効果的です。一方、風通しの良い屋上や朝型の光環境では黒色でも問題なく管理できます。重要なのは「光量と熱負荷を同時に設計する」という視点です。

6. 順化(アダプテーション)を「光・熱・水・風」の同調で設計する ⏳💨💧

順化は、単にPPFDを段階的に上げるだけの作業ではありません。光を上げれば熱負荷も増し、蒸散冷却には水分供給と気孔開放が必要で、その気孔を開かせるには適切なVPDが不可欠です(Faust, 2018)。つまり順化とは、「光」「熱」「水」「風」の条件を同時にバランスさせる作業です。

例えば初週はPPFD 150〜200µmol m⁻² s⁻¹・DLI 6〜8mol m⁻² d⁻¹で、VPDは0.6〜0.9kPa、風速は0.5〜1.0m/sを確保します。2週目にPPFDを250〜300に上げ、DLIを8〜12にするときは、午後の直射時間を短く設定し、葉温が気温+5℃以内に収まるよう監視します。最終的には各属のDLI目安(Agave 20〜30、Pachypodium 15〜25、Euphorbia 12〜20、Adenium 15〜25)に到達させます。

植え替え直後や高EC施肥中は、気孔の反応が鈍くなり光阻害の閾値が下がるため、増光ステップを半分の速度にして朝主体の露光へ切り替えるのが安全です(Neale, 1989;Hannachi et al., 2022)。

PPFDからDLIを求める簡易換算式 🔢

順化や遮光設計では、一日で与えている光量(DLI)を把握することが重要です。以下の式でPPFDからDLIを簡単に換算できます。

DLI(mol m⁻² d⁻¹) ≈ PPFD(µmol m⁻² s⁻¹) × (照射時間[h] × 0.0036)

例:PPFD 500µmolで12時間照射すると、DLI ≈ 500 × (12 × 0.0036) = 21.6mol m⁻² d⁻¹。これにより、「測ったPPFDが実際に一日どれだけの光になるのか」がわかり、遮光や照射時間の調整が科学的に行えます。

7. LED(フルスペクトラム)と太陽光の違い 💡☀️

LEDと太陽光の大きな違いは、スペクトル構成とUV・遠赤外線(NIR)の含有量、そして照射の広がり方です。太陽光はUV-A/Bから可視光、遠赤、NIRまで連続的に含みますが、白色LEDは可視光中心でUV-Bをほぼ含まず、遠赤も不足しがちです(Zhen & Bugbee, 2020)。

この違いにより、LED下では紫外線による防御反応(クチクラ肥厚や色素合成)が十分に起こらないため、屋外直射に移すと日焼けしやすくなります。また、遠赤不足は葉や茎の形態形成に影響し、屋外移行時に再適応が必要となるケースがあります。

熱面では、太陽光は近赤外線で葉を加熱しますが、LEDは放射加熱が少なく、代わりに光が一点に集中するホットスポットが問題になります。LEDの安全な運用には、距離調整・拡散板・角度変更・送風の組み合わせが不可欠です(Nelson & Bugbee, 2015)。

8. 地域差を「光・熱・風・湿度」の組み合わせで読む 🗾

沖縄は太陽高度・日射量・UVIが高く、平時でも50%前後の拡散遮光+送風が基本です。台風一過やフェーン時はVPDが急上昇するため、60%遮光に一時増強してから段階的に戻すと安全です。

東京・関東平野はヒートアイランドと無風時間が長く、同じ光量でも葉温が上がりやすい特徴があります。40〜50%の白/アルミ拡散遮光を基本にし、午後は庇や建物の影を活用すると効果的です。

北海道は日長が長くても気温と近赤外負荷が低い日が多く、AgaveやFouquieriaは直射中心でも締まりやすいですが、フェーンや西日集中時は一時的な遮光が必要です。

9. よくある失敗とその理由・是正法 🛠️🔬

順化初週で葉が白く透けるのは、光阻害の修復速度を上回るダメージが入ったためで、これはDLI増加のペースが速すぎたことを意味します。午前主体の露光に切り替えることで、気温・VPDが低い時間帯に光を与えられ、回復力を確保できます。

幹の片面だけ黒褐変するのは、光の入射角が固定され放射熱が集中した結果です。鉢を少しずつ回すだけでも光履歴を均等化し、皮層の熱蓄積を防げます。

猛暑日に葉縁が焼けるのは、NIRによる加熱と境界層の厚みによる熱滞留が重なった結果で、午後の遮光率を一時的に上げることが有効です。

LEDでの急な葉焼けは、近距離ホットスポットが原因で、距離を1.4倍にすればPPFDは約半減します。さらに拡散板で光を多方向化すると部分焼けが減ります。

10. 総括 📌

日本の夏は「光が十分すぎる」環境であり、そのままでは光阻害と熱ストレスが重なりやすくなります。しかし、拡散遮光で入射を多方向化し、送風で境界層を薄くし、VPDを0.6〜1.2kPaに保ちながら、各属のDLI目安に合わせることで、「制御された高光環境」に変えることができます。さらに、鉢内の水と空気の流れを整える用土設計(無機質75%・有機質25%配合)は、葉温の暴騰や気孔閉鎖を防ぎ、光・熱・風の管理と相乗効果を発揮します。詳しくはPHI BLENDをご覧ください。