塊根植物や多肉植物を「綺麗に大きく育てる」ためには、水やりのタイミングを見極める力が不可欠です。

「乾燥に強い植物だから頻繁な水やりは不要」と言われる一方で、与えなさすぎて成長が止まったり、逆に根腐れを招くことも少なくありません。

このジレンマを解決するには、植物の水吸収メカニズムや、土壌内の水のふるまいを正しく理解し、科学的な指標に基づいた潅水判断が必要です。

本記事では、植物生理学・土壌物理学・環境科学などの観点から、塊根植物・多肉植物の水吸収の仕組みと、理想的な水やりタイミングについて掘り下げて解説します。

内容は中級者~上級者、さらには研究者層にも参考になるよう、学術論文をベースに高度かつ丁寧に構成しています。

🌱 第1章:植物の根が水を吸収するしくみ

🔍 根毛と浸透圧による吸水の基本

植物は、主に根の表皮細胞から水を吸収しています。特に根の先端付近には、根毛(こんもう)と呼ばれる細長い突起構造が発達しており、これが土壌との接触面積を飛躍的に拡大しています(Zarebanadkouki et al., 2019)。

この根毛が、土壌中の水分をより効率的に取り込む“アンテナ”のような役割を担っています。

水の吸収は、浸透圧(osmotic pressure)の差によって行われます。根の細胞内は周囲の土壌水分よりも濃度が高いため、半透膜を通じて水が流れ込みます。

このとき、細胞膜の外側(細胞外液)から内側(細胞質)へと水ポテンシャルの勾配に沿って水が移動します。

この現象は、物理学的には水の化学ポテンシャルが低い方へ移動するという原則に基づいています(Kramer and Boyer, 1995)。

🚰 アポプラスト・シンプロスト経路とアクアポリン

水は根の内部で2つのルートを通って中心部へ向かいます。

- アポプラスト経路:細胞壁や細胞間隙などの細胞外空間を通るルート。

- シンプロスト経路:細胞膜を通過し、原形質連絡(plasmodesmata)を介して細胞内を通るルート。

そして、根の内皮(endodermis)には「カスパリー線」という疎水性のバリアがあり、アポプラスト経路の水を一度細胞内へ通す“関所”の役割を果たします。

このときに活躍するのが、アクアポリン(aquaporin)という水専用のチャネルタンパク質です。

アクアポリンは細胞膜に埋め込まれており、水の流入量を動的に制御することができます。

例えば、乾燥ストレスを受けたときには、アクアポリンの働きを一時的に抑えて水分の過剰流出を防ぐような反応も報告されています(Maurel et al., 2008)。

このように、植物の根は物理的な構造(根毛)と生理的な機構(アクアポリン)を組み合わせて、環境条件に応じた柔軟な吸水を行っています。

💧 第2章:土壌中の水の状態とその分類

🧪 土壌中の水分は“すべて利用できる”わけではない

植物が根から吸い上げられる水は、土壌中のすべての水分ではありません。

土壌にはさまざまな形で水が存在しており、植物が利用できる水と利用できない水が存在します。

この違いを知ることが、水やりのタイミングを科学的に見極める第一歩です。

代表的な水の形態は以下の3種類です。

- ① 重力水:土壌の粗い隙間に溜まり、重力で自然に流れ落ちる水分。植物には利用されにくく、根腐れの原因になります。

- ② 毛管水:土壌粒子の間の毛細管に保持される水。植物が最も利用しやすい水です。

- ③ 吸着水:土粒子に分子レベルで強く吸着された水。植物はほとんど吸収できません。

このうち、植物が有効に使えるのは②の毛管水です。

そのため、どのタイミングで毛管水が枯渇しそうかを予測できることが、適切な水やり管理に直結します。

📉 水ポテンシャルとpF値:目に見えない“水の引力”を測る

植物は土壌中の水を“引き寄せて”吸うことで水分を取り入れています。

この吸水力の指標として用いられるのが水ポテンシャル(Water Potential)と呼ばれる概念です。

水ポテンシャルとは、水がどれだけ自由に動けるか(=エネルギーの高さ)を示す値で、単位はMPa(メガパスカル)で表されます。

数値がゼロに近いほど“動きやすい水”であり、マイナスが大きいほど“土にがっちり捕まった水”を意味します。

この水ポテンシャルはpF値という形でも表現されることがあり、以下のような目安があります:

| pF値 | 状態 | 植物の吸水可否 |

|---|---|---|

| 1.8 | 圃場容水量(最も吸いやすい) | ◎ 十分に吸える |

| 3.0 | 乾燥気味 | ○ やや吸いにくい |

🪨 第3章:用土の粒径・構造と水保持性・水供給性の関係

🔍 粒の大きさは、水の溜まりやすさと流れやすさを左右する

塊根植物や多肉植物に適した用土とは、単に「水はけがよい土」ではありません。

大切なのは、適度に水分を保持しつつ、過剰な水分は速やかに排出できるバランスです。

このバランスを決定づける最も重要な要素が、用土の粒径(りゅうけい)です。

粒径とは、「土の粒の大きさ」のことを指し、粒が大きければ隙間が広くなり、小さければ密になります。

粒径によって水の動き方は次のように変化します。

- 大粒の用土:水がすぐに流れ落ち、通気性が高い。保水性は低い。

- 小粒の用土:毛細管現象により水を保持しやすいが、排水性は低く、通気性が悪くなる。

そのため、大粒と小粒を適切に組み合わせることが、理想的な水分環境の実現につながります。

📊 PHI BLENDに見る“機能的粒径分布”の設計

たとえば、PHI BLENDでは、以下のような構成を採用しています:

- 無機質(75%):日向土(中粒 4〜6mm)、パーライト(中粒 5mm)、ゼオライト(中粒)

- 有機質(25%):ココチップ(粗目 5〜7mm)、ココピート(顆粒状)

この配合により、

- 日向土とゼオライトが構造安定性と保肥力を確保し、

- パーライトが速やかな排水と軽量化を支え、

- ココチップが通気性と長期的な分解安定性を保ち、

- ココピートが水分保持と根圏保護に貢献しています。

このように、素材を粒径・性質・役割ごとに機能分担させる設計により、PHI BLENDは「速乾としっとり」の両立を実現しています。

市販の赤玉土主体の培養土では、乾いても表面がすぐ潰れて硬くなりやすい一方、PHI BLENDでは粒の崩壊が少ないため、根が健全に酸素と水を得られる環境が長期維持されます。

🌿 粒径バランスは、根の形と広がりにも影響を与える

粒径は、水と空気の移動速度だけでなく、根の伸び方にも影響を与えます。

細かい用土では根が強く締め付けられ、分枝が促進される反面、酸欠にもなりやすい傾向があります。

一方、粗粒用土では根がまっすぐ伸びやすく、空間的な余裕もあるため塊根の形成に有利とされます。

このことから、根張りの美しさや塊根の丸み・形状を意識する場合には、粗粒〜中粒中心の設計が適しているといえます。

PHI BLENDのように5mm前後の粒径を主体とし、微塵を極力含まない構造は、まさにこの目的に沿っています。

💨 第4章:蒸散と根圧の関係、それらが水やりタイミングにどう関係するか

🌬️ 蒸散とは?植物が“水を引っ張る力”の正体

植物は、葉の表面にある気孔(きこう)から水蒸気を放出しています。この現象を蒸散(じょうさん)と呼びます。

蒸散は、植物の体温を調節する“汗”のような役割を果たすだけでなく、根から水を吸い上げる原動力にもなっています。

葉で水が蒸発すると、葉内の水ポテンシャルが下がります。それにより、植物体内で根から葉へと水が吸い上げられる“負圧の連鎖”が生じます。

この仕組みは「水のつながったストロー」で例えられ、水ポテンシャルの勾配(高い方から低い方へ)が水流を生み出しています。

🌱 根圧とは?蒸散が止まっても水を押し上げる力

一方で、夜間や湿度の高い環境では蒸散が停止または低下します。

そんなときにも根が自発的に水を吸い上げ、導管内に押し込む力があり、これを根圧(こんあつ)と呼びます。

根圧は主に、根の細胞が浸透圧の差を利用して水を導管に押し込む現象で、時に葉先から水滴がにじみ出る“ギュッタション”として観察されることもあります(Kramer and Boyer, 1995)。

ただし、根圧の強さは植物種によって異なるほか、日中の蒸散が旺盛なときにはほとんど働きません。

このため、根圧は夜間や早朝の“補助的な水供給メカニズム”と捉えるのが適切です。

🕒 蒸散と根圧のリズムが、水やりタイミングを決める

植物は「昼:蒸散中心/夜:根圧中心」の水分移動サイクルを持っています。

したがって、水やりのタイミングもこのサイクルに合わせることが、根へのストレスを最小限に抑えるコツとなります。

一般的には、以下のようなタイミングが理想とされます:

- 朝〜午前中:これから蒸散が活発になるため、水を与えると効率よく吸収・輸送される

- 夕方〜夜:蒸散が低下しているため、水が土に溜まりすぎやすく、根腐れリスクが高まる

このため、多くの園芸家は晴れた日の午前中に水やりを推奨しています。

また、冬季は気温の低下により蒸散も根の活性も落ちているため、水やりはさらに慎重に行う必要があります。

とくに塊根植物やCAM型多肉植物(※CAM型=夜に気孔を開き、CO₂を吸収する特殊な光合成パターン)では、昼夜の水分動態が異なるため、次章でより詳しく解説します。

🌤️ 第5章:気温・湿度・光量など環境条件と水分吸収率の関係

🌡️ 気温が変わると、根と葉の活動も変わる

気温は植物の水分吸収と蒸散の両方に大きく影響します。

日中、気温が上昇すると蒸散量が増加し、それに応じて根からの水の吸収も促進されます。

一方で、極端に高温になりすぎると気孔が閉じてしまい、蒸散が止まり、水の流れが逆に鈍くなることもあります。

また、根の働きにも適温があり、10℃を下回ると根の水吸収能力が急激に低下することが報告されています(Maurel et al., 2008)。

夏の高温時は、鉢が熱を持ちすぎないようにし、冬の低温時は暖かい時間帯に水を与えることで、根への負担を軽減できます。

💧 湿度の違いが“蒸散速度”を変える

空気中の湿度は、植物の蒸散量=水の出ていく速度に影響します。

空気が乾いていると葉からの水蒸気が盛んに逃げていきますが、湿度が高いと蒸散は抑えられます。

そのため、乾燥した日には植物の水分損失が激しくなり、土壌からの水分吸収量も増加します。

逆に、湿度の高い日には蒸散が少なくなるため、根からの吸水量も減少します。

これらの変化は品種によっても異なりますが、多くの多肉植物・塊根植物は乾燥に強い反面、高湿度状態が続くと根腐れを起こしやすい傾向にあります。

☀️ 光の強さは“気孔の開閉”に影響する

光は光合成のために必要なだけでなく、葉の気孔を開閉させるスイッチの役割も担っています。

一般的な植物では、光が当たると気孔が開き、CO₂の取り込みと同時に水の蒸散も始まります。

このため、明るい時間帯は蒸散が活発化し、水分吸収が増えるというサイクルが形成されます。

逆に曇りや日照不足の日は、気孔があまり開かず、水分の動きも鈍くなります。

ただし、CAM型植物のように昼間に気孔を閉じ、夜に開くタイプの植物ではこのサイクルが逆転します。

このような植物は強光下でも水分の蒸散を抑えつつ光合成を行うため、水やりタイミングにも特有の工夫が必要です。

このように、気温・湿度・光量という3つの環境因子は、植物の水分出入りのすべてを左右する鍵となっています。

水やりのタイミングは、こうした環境変化と植物の水分需要のバランスを意識して決めることが重要です。

⏱️ 第6章:水やりの「タイミング」を科学的に決定する指標

📦 鉢の重さは、実は“信頼できる水分計”

もっとも簡単かつ効果的な水分測定法の一つが、鉢の重量を比較する方法です。

水やり直後の「ずっしり感」と、乾いたときの「軽さ」を体で覚えるだけで、土中の水分量をかなり正確に判断できます。

これは科学的に言えば、土壌の体積含水率を重量の違いで推定しているのと同じであり、水分センサーにも劣らない信頼性を持ちます。

特に塊根植物や多肉植物のように水を与えすぎたくない植物においては、「軽くなったら与える」という判断基準が有効です。

🌡️ 土壌水分ポテンシャル(pF値)という“見えない乾き”の数値化

前章で紹介したように、pF値は水がどれほど土壌に縛りつけられているか(=吸いにくさ)を表す指標です。

このpF値が1.8〜3.5の範囲であれば、植物が水を無理なく吸収できる状態とされます。

実際の園芸では、pFを直接測定するにはテンシオメーターや電子式水分センサーなどの機器が必要になりますが、鉢植えでは鉢底の通気孔の湿り具合や空気感で代用することも可能です。

例えば「鉢を持ち上げたときに軽くなっており、かつ鉢底から涼しい空気が感じられない」ときは、毛管水が失われて吸着水に近づいているサインであり、まさに水やりのタイミングといえます。

🌿 植物の「しぐさ」が伝えるサインを読み取る

多肉植物や塊根植物は、葉や茎の張りによって水分状態を表現しています。

葉が柔らかくなっていたり、わずかにシワが見え始めているときは、細胞の膨圧(=水圧)が下がっているサインです。

このとき水を与えると、数時間〜1日ほどでふっくらとした張りが戻ります。これは植物体内の水ポテンシャルが正常に回復した証拠

一方、まだ張りのある葉に水を与えると、必要以上の吸水が起こり、水ぶくれ(エデマ)や根腐れのリスクが高まります。

🧪 より精密に測りたい人には水分センサーも有効

近年では、土壌の水分量や水ポテンシャルをデジタルで測定できる機器も数多く登場しています。

特に研究者やプロ生産者の間では、電子式テンシオメーターや容量式水分センサーが一般的になっており、リアルタイムで乾燥の進行を可視化できます。

たとえば、多肉植物用の特殊なセンサーでは、pF3.5〜4.5の厳しい乾燥状態にも対応し、灌水の“最小限タイミング”を精密に調整できます(Klepper, 1991)。

ただし、こうした機器は高価で設置の手間もあるため、一般家庭では鉢の重さや植物の状態観察をベースにするのが現実的です。

科学的な原理を知った上で、「手の感覚」と「目の観察力」を研ぎ澄ますことが、最も理にかなった潅水判断につながります。

🪴 第7章:塊根植物特有の水分調節特性(貯水器官・代謝適応・CAM型光合成など)

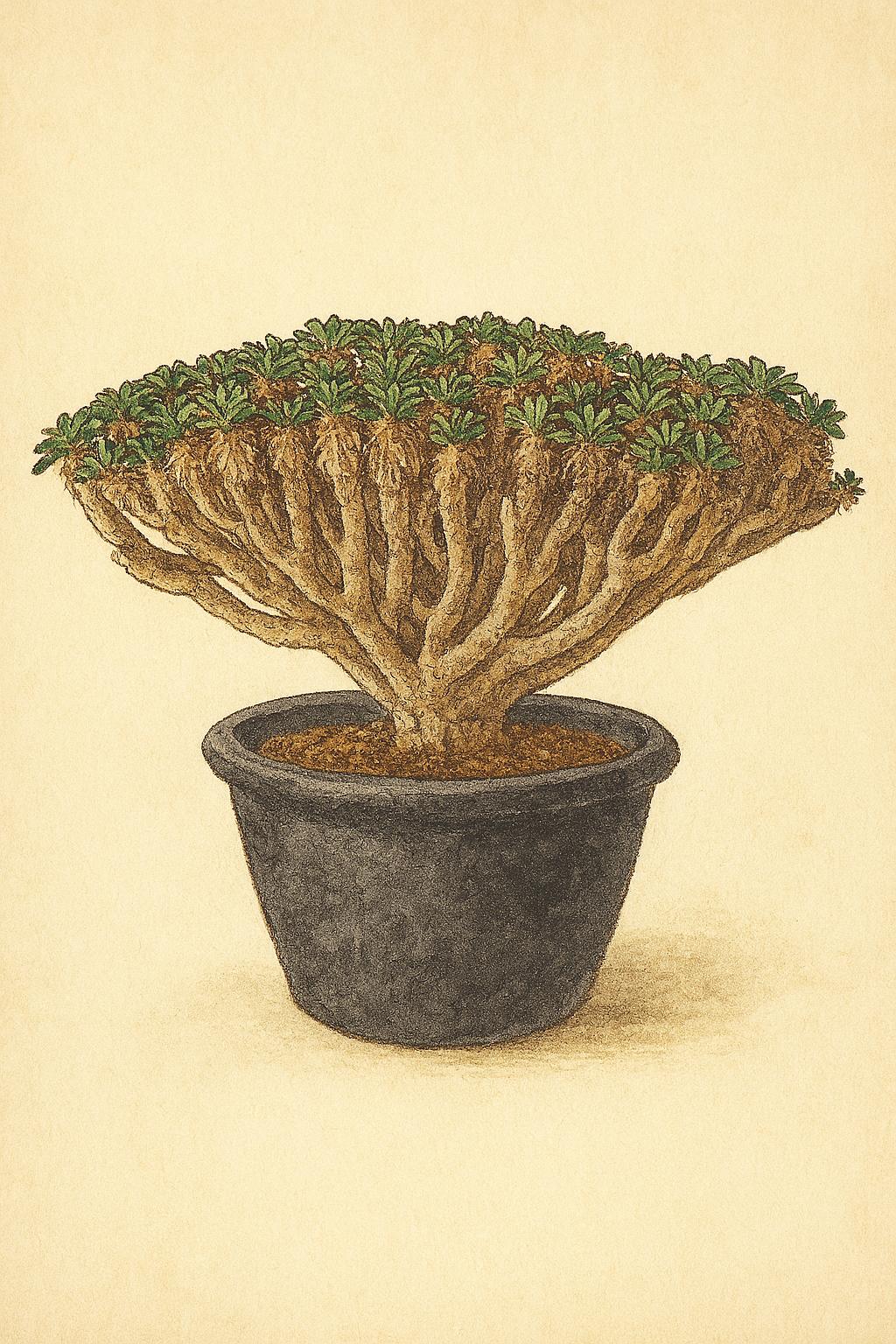

💧 塊根植物は“水を溜めて使う”植物

塊根植物(コーデックス)は、乾燥環境で生き抜くために進化した特殊な形態を持っています。

根や幹が太く肥大化しており、ここに大量の水と養分を貯蔵しています。

この貯水器官は、見た目のユニークさだけでなく、乾季を乗り切る生存戦略の要となっています。

たとえばバオバブ(Adansonia)やパキポディウム(Pachypodium)などの品種では、乾季に完全に落葉し、幹や根の水分だけで数ヶ月を耐え凌ぐ例もあります。

このような構造は、「水が少ないなら、体内に蓄えよう」という適応の成果であり、水やりの設計においてもその特性を理解することが重要です。

🌙 CAM型光合成:夜に働く“水を守る代謝戦略”

塊根植物や多肉植物の多くは、CAM型光合成(Crassulacean Acid Metabolism)という特殊な代謝経路を採用しています。

CAM型光合成とは、夜に気孔を開いてCO₂を取り込み、昼は気孔を閉じて光合成を行うメカニズムです(Borland et al., 2009)。

この代謝型の最大の利点は、昼間の高温・乾燥環境でも水分をほとんど失わないことです。

夜間に取り込んだCO₂は、有機酸(主にリンゴ酸)の形で細胞内に貯蔵され、翌日の光合成で利用されます。

つまり、CAM植物は「夜に呼吸し、昼に活動する」ような生活リズムを持ち、乾燥への耐性が非常に高いのです。

🔁 代謝の“切り替え”もできる植物もいる

一部の塊根植物では、普段はC₃型光合成を行いながら、乾燥ストレス下ではCAM型に切り替えるという柔軟な代謝を持つ種も存在します(Winter and Holtum, 2014)。

このような代謝可塑性(flexible metabolism)は、環境の変化に応じて水の使用を抑えたり、活動を休止したりできる高度な適応です。

たとえば、ステファニア属やオペルクリカリア属などの一部の種では、葉を完全に落とし、休眠中はわずかな水でも生存可能になります。

🌵 塊根植物の“水との付き合い方”を見習う

このような特性を踏まえると、塊根植物に対する水やりの設計は明確になります。

- 生長期(春~初夏、秋):貯水器官が活動しているため、しっかりと潅水する必要があります。

- 休眠期(真夏または冬):代謝がほぼ止まっているため、断水またはごく控えめな潅水が推奨されます。

実際、多くの園芸家が「季節に応じて水やりをコントロールする」ことの大切さを経験的に理解しています。

これは科学的に見ても合理的な管理方法です。

PHI BLENDのような構造安定性が高く、乾きやすさと適度な保水性を両立する用土は、こうした塊根植物の生理にフィットするよう設計されています。

水を与えるタイミング、量、頻度、そして休ませる勇気――それらはすべて、塊根植物の“水の哲学”に寄り添う行為なのです。

🌙 第8章:夜間と昼間での水分動態の違い(CAM植物の水利用戦略など)

🌓 植物の水の動きは、昼と夜でまったく異なる

一般的な植物では、昼間は気孔が開いてCO₂を取り込み、同時に水が蒸散していきます。

夜間は気孔を閉じるため、水の流れも止まり、根からの吸水も緩やかになります。

この日中:活発/夜間:静的なサイクルが、通常のC₃型光合成植物の基本パターンです。

しかし、CAM型光合成を行う多肉植物・塊根植物は、このパターンが完全に逆転しています。

🌌 CAM植物では、夜が“水とCO₂のゴールデンタイム”

CAM型植物では、夜間に気孔を開いてCO₂を取り込み、その過程で少しだけ蒸散も行われます。

昼間は気孔を閉じているため、水の蒸発はほとんど起こりません。

これは、乾燥地帯に適応するための戦略です。夜は気温が低く、空気中の湿度も高いため、蒸散による水の損失が最小限で済みます。

その結果、CAM植物は水利用効率(WUE:Water Use Efficiency)が非常に高く、1グラムの乾物を作るのに必要な水の量が少ないという特徴を持ちます(Lüttge, 2004)。

🌞 昼間は“省エネモード”で生き延びる

CAM植物は昼間、夜間に蓄積したリンゴ酸を使って光合成を行います。

このとき、気孔は閉じたままでも内部のCO₂を再利用できるため、水の蒸散を最小限に抑えつつエネルギー生産を維持できます。

ただし、強すぎる光や高温が続くと、CAM植物でも一時的に気孔を開けることがあります。

このような“例外的な開孔”は、光合成を効率化するための緊急的な措置です。

🌡️ CAM植物の水やりタイミングは「夜を見据える」

CAM型植物は、夜に水を吸い込む可能性が高いため、日中に潅水することで、夜間の吸水に備えるという考え方が有効です。

とはいえ、夜間に直接水やりをするのは避けるべきです。

夜は気温が下がるため、根の代謝が鈍く、水が長時間土に滞留しやすくなります。これが根腐れの原因

したがって、CAM型植物であっても、水やりは「朝〜午前中」に行い、夜までに余分な水が抜けるようにするのが安全です。

CAM植物のライフサイクルは、夜に働き、昼に休む“逆転リズム”に最適化されています。

このリズムを理解することが、水の与え方にも深い洞察をもたらします。

🧑🌾 第9章:圃場管理・鉢栽培における実践的な水やり指標

📏 シンプルで信頼できる“手法の三本柱”

理論や科学的データも重要ですが、現場で最も役立つのは簡単・確実・再現性のある方法です。

塊根植物・多肉植物において、水やりの判断に役立つ実践的な方法は、以下の3つの指標に集約されます。

- ① 鉢の重さ:水分量を定量的に感じ取れる

- ② 土の乾き具合:表面・中層の湿りを指で確認

- ③ 植物の“見た目”:葉や幹のハリ・シワで判断

この3つを組み合わせることで、過剰潅水と乾かしすぎの両方を回避できます。

🪨 PHI BLENDのような用土は“鉢の重さ”で水分管理がしやすい

PHI BLENDのように、粒径が揃い、微塵が少ない培養土は、乾いたときと湿ったときの鉢の重さの差が明確です。

水を与えたあとの“ずっしり感”と、乾いたときの“ふんわり感”の違いが大きいため、鉢を持つだけで水やりの判断がしやすくなります。

この特性により、初心者でも失敗しにくく、上級者はより繊細な調整が可能となります。

👀 葉や幹の“しぐさ”を見逃さない

植物自身もまた、潅水のタイミングを“サイン”として伝えています。

たとえば多肉植物では、葉の表面がやや柔らかくなり、シワが寄ってきたときが水分ストックの消耗サインです。

同様に、塊根植物の幹や根がわずかに柔らかくなる、表面に細かなシワが出るなどの変化も潅水の合図です。

逆に、常に張りがある状態で潅水を繰り返すと、根が吸いきれずに過湿となり、根腐れや浮腫(エデマ)を引き起こす危険性があります。

📱 最新技術と“感覚”の融合へ

最近では、IoTセンサーやスマート潅水制御などの技術も進化しています。

ただし、多肉植物・塊根植物のように潅水頻度が少なく、メリハリが必要な種では、人間の判断が最終的な鍵を握ります。

最先端のセンサーと、古典的な“手の感覚”を融合させることこそが、塊根植物を美しく、健康に、大きく育てる秘訣だといえるでしょう。

そのためには、用土の水はけ・保水のバランスも極めて重要です。

この観点から、私たちが開発したPHI BLENDは、通気性・速乾性・構造安定性・清潔性をすべて備えた塊根植物・多肉植物向け用土として、多くの栽培家に支持されています。

科学的根拠に基づく水分管理の方法と、優れた用土を組み合わせることで、塊根植物のポテンシャルは最大限に引き出されます。

ぜひ、あなたの鉢でも“自然の理(ことわり)”を活かした潅水と用土選びを実践してみてください。

水やり関連全般の整理はこちら