水の硬度は「根の居心地」をどう変えるのか?

🌊 水やりのたびに鉢へ運び込まれる硬度(カルシウムとマグネシウムの総量を示す指標。通常は炭酸カルシウム換算mg/Lで表す)は、根の栄養バランス、用土のpHや塩類の蓄積、微生物相までを静かに動かします。日本の水道水は概して軟水で、適度なカルシウム(カルシウムは細胞壁を強くする)とマグネシウム(マグネシウムは葉緑素の中心元素)を供給しますが、長期的には用土pHの上昇や白い結晶(スケール)として姿を見せ、やがては根腐れの遠因にもなり得ます(Argo & Fisher, 2002; Penn State Extension, 2025)。本稿では、室内・鉢植えの実務に落とし込みながら、測定と対策まで一気通貫で整理します。

硬度がもたらす三つの経路:栄養・化学・物理

① 栄養経路:Ca/Mgは味方だが、やりすぎは拮抗を生む

🧪 硬度の主成分はカルシウム(Ca)とマグネシウム(Mg)です。初出なので定義します。カルシウムは「細胞壁の架橋」を強化し組織を締め、根の先端や新葉の健全化に必須です。マグネシウムは「葉緑素の中心金属」で、光合成の回転を支えます(Marschner, 2012)。一方でCaが過剰になるとカリウム(K)やマグネシウムの吸収を拮抗し、リン酸と沈殿して可給性を下げることがあります(Penn State Extension, 2025)。Mgが乏しければ下葉に葉脈間黄化が出やすく、Caが乏しければ新梢の生長点が弱くなります。適度な硬度は「微量栄養の土台」ですが、過不足はいずれも失点になります。

② 化学経路:炭酸塩アルカリ度がpHを押し上げる

🧭 硬度が高い地域では炭酸水素塩(HCO₃⁻)などのアルカリ度も高い傾向があり、潅水反復で用土pHがじわじわ上がります。pHが7.5を超える帯では鉄(Fe)、マンガン(Mn)、亜鉛(Zn)の溶解度が下がり、若い葉からのクロロシス(新葉の黄化)につながります(Argo & Fisher, 2002)。この「pHドリフト」は目に見えにくいゆえ進行しがちで、特に微量要素要求が高いアガベの新葉で顕在化することがあります。

③ 物理経路:白い結晶とEC上昇、そして酸素不足

🧊 ケトルや加湿器に付く白い固まりは、多くが炭酸カルシウム(CaCO₃)です。同じ現象が鉢内でも起き、粒子表面の「微小な結着」を増やして通気を落とし、毛細水の抜けを鈍らせます。さらに蒸発後に残る塩類でEC(電気伝導度)が上がると、根は水を吸いにくくなり(浸透圧ストレス)、先端の分裂組織が傷み、細菌・真菌への感受性が増します(Argo & Fisher, 2002)。排水・通気に優れる配合でも、塩類が積み上がれば根圏の酸素は奪われ、根腐れの伏線となります。

どのくらいが「ちょうど良い」か:実務レンジと症状の目安

📏 WHOや園芸ガイドを踏まえると、鉢植え栽培では「硬度50〜150 mg/L(CaCO₃換算)」が実務的な目安帯です(WHO, 2011; Penn State Extension, 2025)。50未満ではCa/Mgの補給意識、150を超えて継続する場合はアルカリ度とスケール管理が必要になります。

| 硬度帯(CaCO₃ mg/L) | 根圏で起こりやすいこと | 栽培者が気づくサイン |

|---|---|---|

| 0〜50(軟水) | Ca/Mgの不足傾向。肥料に依存。 | 新芽が弱い、下葉の葉脈間黄化(Mg不足) |

| 50〜150(中庸) | 過不足少ない安定帯。 | 大きな問題は出にくい。施肥設計で微調整。 |

| 150〜300(硬水) | pH上昇、微量要素の不溶化、EC漸増。 | 白い析出、先端枯れ、若葉のクロロシス |

| >300(非常に硬水) | 急速なpHドリフトとスケール。 | 表土の結晶化、塩斑、潅水後の乾き鈍化 |

🔎 日本の水道水は多くが軟水〜中等度(概ね50〜80 mg/L)で、肥料からCa/Mgを受け取りやすい一方、硬水地域や井戸水では150 mg/Lを超える例もあり、鉢の白化やクロロシスが慢性的になります(WHO, 2011; 地方自治体の水質年報)。

代表属でみる感受性:アガベ・パキポディウム・ユーフォルビア

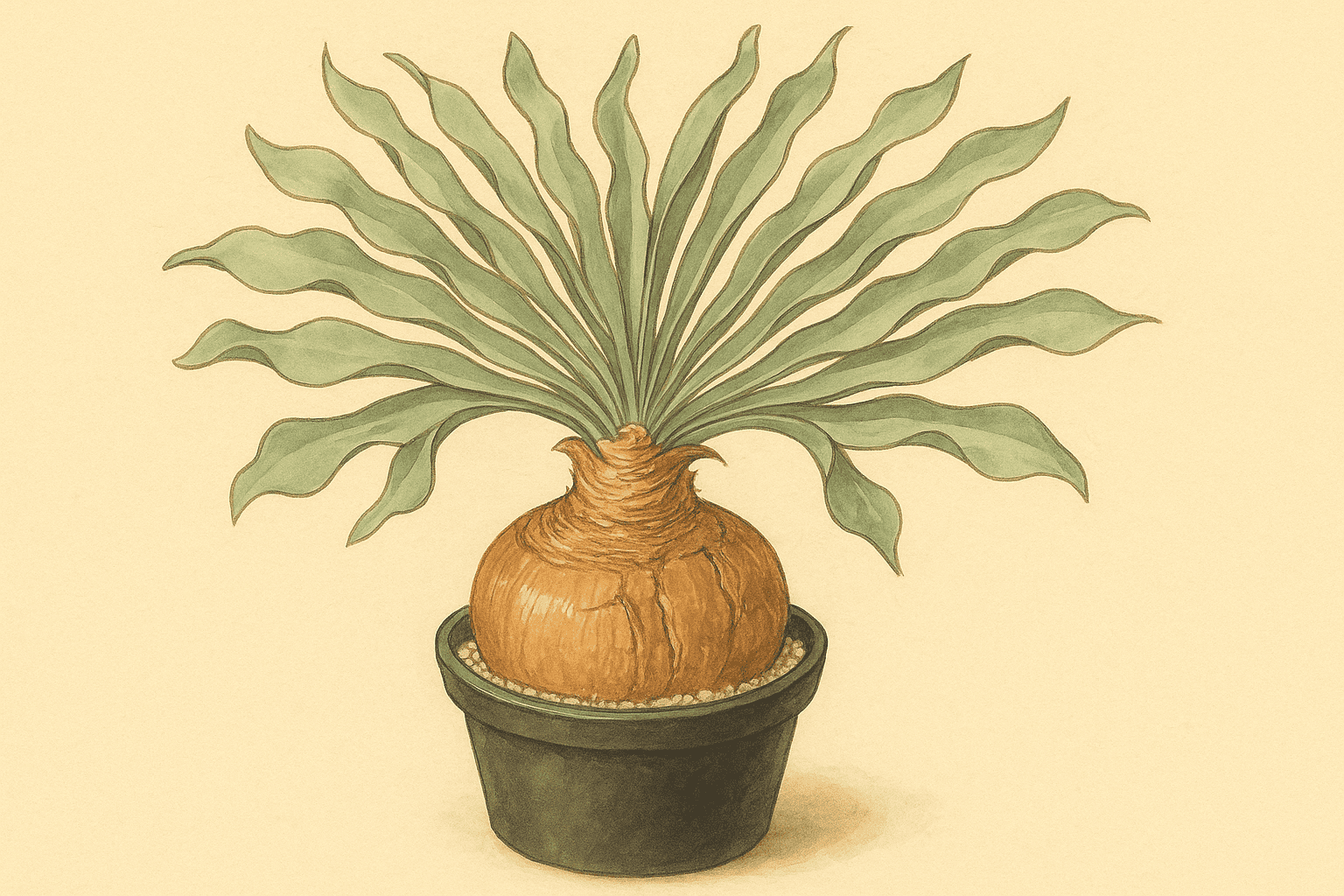

アガベ:石灰質土壌の出自ゆえ「強いが、鉢では溜めない」

🪴 アガベは石灰質台地に自生する種も多く、硬度やアルカリ性への耐性は相対的に高めです。それでも鉢内で炭酸塩が堆積すればpHは確実に上がり、鉄の可給性が落ちます。新葉の薄い黄化や葉先のコゲ(塩ストレス)を合図に、希釈酸で潅水pHを整えるか、低ミネラル水でのリーチング(後述)を行います(Argo & Fisher, 2002)。

パキポディウム:新葉のクロロシスに注意

🌵 成長期の新葉でFe/Mnの葉脈間黄化が出やすい株は、硬水+アルカリ度の影響を受けやすい傾向があります。施肥で微量要素を補っていても改善しない場合、根本原因は水起因のpHドリフトであることが多く、潅水pHとアルカリ度の見直しが効きます(Penn State Extension, 2025)。

ユーフォルビア:塩ストレスの閾値が低い個体あり

🪴 一部のユーフォルビアは根の通気不良に敏感で、EC上昇や表土結着が早期に不調へ波及します。白い結晶や乾きの鈍化は要注意サインで、強めのフラッシュ(鉢容積の2〜3倍量の低ミネラル水で流し抜く)で塩を抜きます(Argo & Fisher, 2002)。

「測る」が最短コース:家庭でできる硬度・関連指標のチェック

GH滴定キット:安価・十分・再現性良好

🧫 GH(総硬度)試薬は、一定量の水に試薬を1滴ずつ加えて色が変わった滴数から硬度(°dH)を読み、1°dH ≈ 17.9 mg/Lに換算します。日常運用に最も実用的で、潅水水源の変更や、フィルター交換の効果検証にも使えます(Penn State Extension, 2025)。

TDS/ECメーター:総イオン量の目安。軟水・硬水のスクリーニングに

📟 TDS(全溶解固形物)やECは、硬度に限らず全イオン量の合算指標です。硬度が主な可溶成分なら相関しますが、ナトリウムや塩化物が多い水では硬度を過大評価・過小評価することがあるため、TDSで「怪しい」と感じたらGHで確定させる二段構えが賢明です(CANNA, 2020)。

水道局の水質年報:地域のベースラインを把握

🗂️ 自治体の「水質検査結果」は硬度とアルカリ度の年平均を公開しています。季節変動や発生源(ダム・地下水)の違いでレンジが動くことがあるため、年に1回は確認し、鉢の症状と突き合わせます(WHO, 2011)。

悪さをするのは「硬さ」だけではない:ソフトナー水とアルカリ度

🚫 家庭用イオン交換式軟水器でCa/Mgをナトリウム(Na)に置き換えた水は、鉢には不適です。ナトリウムは土粒子を分散させて団粒を壊し、排水・通気を落として根腐れリスクを高めます。K式(カリウム)軟水も過剰Kによる拮抗の懸念があり、潅水には軟水=純水か、硬度を緩めたブレンド水を選ぶのが基本です(Penn State Extension, 2025)。

今日からできる運用設計:pHを整え、塩をためず、Ca/Mgを欠かさない

1) アルカリ度が高い(硬度150 mg/L超)なら希酸でpHターゲットへ

🥤 クエン酸・酢酸(小規模)やリン酸・硝酸(温室規模)で、潅水水のpHを5.5〜6.5へ調整します。目的は炭酸水素塩の中和で、Feなどの溶存性を守り、スケール化を抑えます。初回は滴定で必要量を把握し、必ず安全手順(酸は水に入れる)で行います(Argo & Fisher, 2002)。

2) リーチングの習慣化:毎回10〜20%排水、季節に一度は強めに

💧 潅水ごとに鉢底から10〜20%の排水を確保し、たまった塩を外へ流します。白化や乾き鈍化が見えたら、低ミネラル水で鉢容積の2〜3倍量を一気に通すフラッシュでリセットします(Argo & Fisher, 2002)。

3) ブレンドとRO:硬水×軟水で「ちょうど良い」を作る

🧉 200〜300 mg/Lの硬水は、雨水やRO水と1:1程度にブレンドすると、Ca/Mgを残しつつアルカリ度負荷を半減できます。RO単独を使う場合は、肥料設計でCa/Mgを必ず補います(CANNA, 2020)。

4) 肥料設計:Ca/Mgのベースを確保し、微量はキレートで

🧯 軟水運用ではCa/Mg不足のケアが要点です。Mgは下葉、Caは新梢が指標葉です。微量要素はキレート(有機配位により可溶化を保つ形)で与えると、やや高pH環境でも効きやすくなります(Marschner, 2012)。

5) 用土設計:通気・排水を担保しつつ、CECで緩衝

🧱 速乾・高通気の鉢内は、塩類の滞留を防ぐ第一手です。加えてゼオライト(陽イオン交換能)やココ由来有機画分を含む配合は、Ca/MgやNaの交換吸着を介してイオンの急変を緩衝します(Ming & Mumpton, 1989)。物理(通気)×化学(CEC)の二層バリアで、硬度起因のダメージを和らげます。

チェックリスト:症状から遡る原因と手当て

| 見える症状 | 疑うべき原因 | 現場での一次対応 |

|---|---|---|

| 新葉が黄化(葉脈は緑) | Fe/Mn可給性低下(pH上昇) | 潅水pH5.5〜6.5に調整、微量キレート、低ミネラル水でフラッシュ |

| 表土・鉢壁の白化 | 炭酸塩の析出・アルカリ度過多 | 酸処理で中和、ブレンド水、定期フラッシュ |

| 乾きが遅い・根腐れ傾向 | 微細結着→通気低下+EC上昇 | 強めのリーチング、風量アップ、用土更新 |

| 下葉の葉脈間黄化 | Mg不足(軟水+施肥不足) | Mg補給(硫酸マグネシウム等)、施肥全体の再設計 |

よくある誤解を正す:TDS=硬度ではない/軟水器水は安全ではない

🧩 TDSはあくまで「全部のイオンの合計」です。硬度の主役はCa/Mgなので、TDSが高くてもNa主体なら硬度は低いのに土壌は悪化という事態が起きます。逆にTDSが低いRO水は、硬度もほぼゼロで「清潔」ですが、そのままではCa/Mg欠乏を招きます。軟水器通水は園芸的には推奨されません(Na土壌による団粒崩壊と拮抗の増大)。

実践シナリオ:一週間の運用例(屋内、アガベ3号鉢)

🗓️ 月:GH試薬で水道水を測定(例:6°dH ≈ 108 mg/L)。潅水はpH6.0に調整して鉢容積の1.2倍を与え、排水15%を確保。

水:微量キレート(Fe・Mn)入り液肥を低濃度で添える。LED直下では葉温が上がるため、潅水直後はサーキュレーターで鉢周りに微風を送る。

木:表土の白化を軽くブラッシングで除去。底面の塩輪を確認。

土:低ミネラル水(RO:水道=1:1)でフラッシュ。鉢容積×2倍量を通水してECをリセット。

日:GH再測、LEDと風量を微調整し、乾きが鈍い場合は鉢間隔を広げる。

まとめ:硬度を「見える化」して、根の健全さを長期で守る

🧭 硬度は毎回の潅水で少しずつ根圏に影響します。50〜150 mg/Lの中庸帯を基本とし、150 mg/Lを超える場合はpH調整とフラッシュで「溜めない設計」に、50 mg/L未満ではCa/Mgのベースを肥料で支える設計に切り替えましょう。測定(GH/TDS/水質年報)→調整(酸・ブレンド)→検証(症状・乾き・色)という小さなPDCAが、塊根植物・多肉植物を「綺麗に大きく育てる」ための近道です。

水やり関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の水やり完全ガイド【決定版】

PHI BLENDについて

🧪 PHI BLENDは、無機質75%(日向土・パーライト・ゼオライト)と有機質25%(ココチップ・ココピート)の設計で、通気と排水を高く保ちながら、ゼオライトとココ由来のCECがイオン変動をやわらげます。硬度が高めの地域でも「溜めない・詰まらない」設計を支えます。詳しくは製品ページをご覧ください。PHI BLEND 製品ページ

参考文献

Argo, W.R., & Fisher, P.R. (2002). Understanding pH management and plant nutrition. Ball Publishing.

CANNA (2020). Hard and soft water in cultivation. Technical Note.

Marschner, P. (2012). Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press.

Ming, D.W., & Mumpton, F.A. (1989). Zeolites in soils. In Minerals in Soil Environments (SSSA).

Penn State Extension (2025). Irrigation Water Quality for Greenhouse Crops.

WHO (2011). Hardness in Drinking-water: Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality.