🌱 はじめに

鉢栽培では、灌水のpH(酸性度・アルカリ性度)とアルカリ度(炭酸塩による緩衝力)が、栄養素の可給性・根圏微生物の活性・病害リスクを同時に左右します。日常運用の目安はpH5.5〜6.5で、家庭ではペン型pHメーターと鉢底排水(ポアスルー)の定期確認が最も再現性の高い管理手段になります(Marschner, 2012; Jones, 2012; Argo & Fisher, 2002)。

🔰 なぜ「水のpH」を気にすべきか:コンテナでは影響が増幅する

鉢という限られた容積では、用土の緩衝能(酸・アルカリを打ち消してpH変動を抑える力)が地植えに比べて小さくなります(Cavins et al., 2000)。したがって、与える水の性質—特にpHとアルカリ度(炭酸水素塩・炭酸塩由来の中和能)—が、用土pHを短期間で押し上げたり下げたりします(Argo & Fisher, 2002)。これは栄養素の溶解・吸収、微生物の活動、さらには病原菌の増殖しやすさにも連鎖し、目に見える生育差として現れます。

📚 pHとアルカリ度を正しく区別する

pHは水素イオン濃度の尺度で、0〜14の数値で酸性〜アルカリ性を表します。アルカリ度は水中の炭酸水素塩・炭酸塩・水酸化物などが持つ中和(緩衝)能力で、同じpHでもアルカリ度が高い水は用土pHを上げやすく、低い水は変化を起こしにくくなります(Argo & Fisher, 2002)。例えばpH7.2でもアルカリ度が高ければ、潅水を重ねるだけで用土pHが徐々にアルカリ化します。逆にpHが一時的に高くてもアルカリ度が低ければ、用土の長期pHには影響が限定的です(Cavins et al., 2000)。

🌿 栄養吸収とpH:弱酸性域がもっとも安定する理由

多くの鉢物・多肉・塊根植物は、pH5.5〜6.5で主要要素(窒素・リン・カリウム)と微量要素(鉄・マンガン・亜鉛・銅・ホウ素など)の双方がバランスよく可給化します(Marschner, 2012; Jones, 2012)。

微量要素の可給性

アルカリ域(pH≥7.5)では鉄(Fe)・マンガン(Mn)・亜鉛(Zn)が不溶化しやすく、新葉のクロロシス(黄化)や生育鈍化が起きやすくなります(Marschner, 2012)。一方で過度の酸性(pH≤5)では、リン(P)やモリブデン(Mo)の利用効率が下がり、アルミニウム(Al)・マンガン(Mn)毒性の閾値に接近します(Marschner, 2012; Mengel & Kirkby, 2001)。

肥料設計との相互作用

窒素源がアンモニウム型中心だと用土が酸性化しやすく、硝酸型中心だとアルカリ化しやすくなります(Jones, 2012)。硬水地域でアルカリ度が高い場合は、硝酸主体の施肥はさらにpHを押し上げやすいため、酸性化寄与のある要素(アンモニウムの一部併用や酸性リン酸など)とのバランスが必要になります。

🦠 微生物・病害との関係:pHは「根の守備力」も左右する

根圏の有益微生物(分解菌・菌根菌・拮抗菌)は、多くが弱酸性〜中性で最も活性化します(Marschner, 2012)。逆にpHの極端な偏りは微生物多様性を損ない、栄養循環の停滞、病原体の台頭につながります。

病原菌もpHに影響されます。温室・鉢物で問題となるPythium属(立枯・根腐れ)は高pHで優勢になりやすく、Thielaviopsis(黒色根腐病)はpHが低いと著しく抑制されることが古典的研究と温室実務で知られています(Benson, 2002; Moorman & Kim, 2004)。ただし意図的にpHを強酸性へ振ると別の栄養障害や毒性を招くため、病害抑制だけを目的に極端化する運用は勧められません。

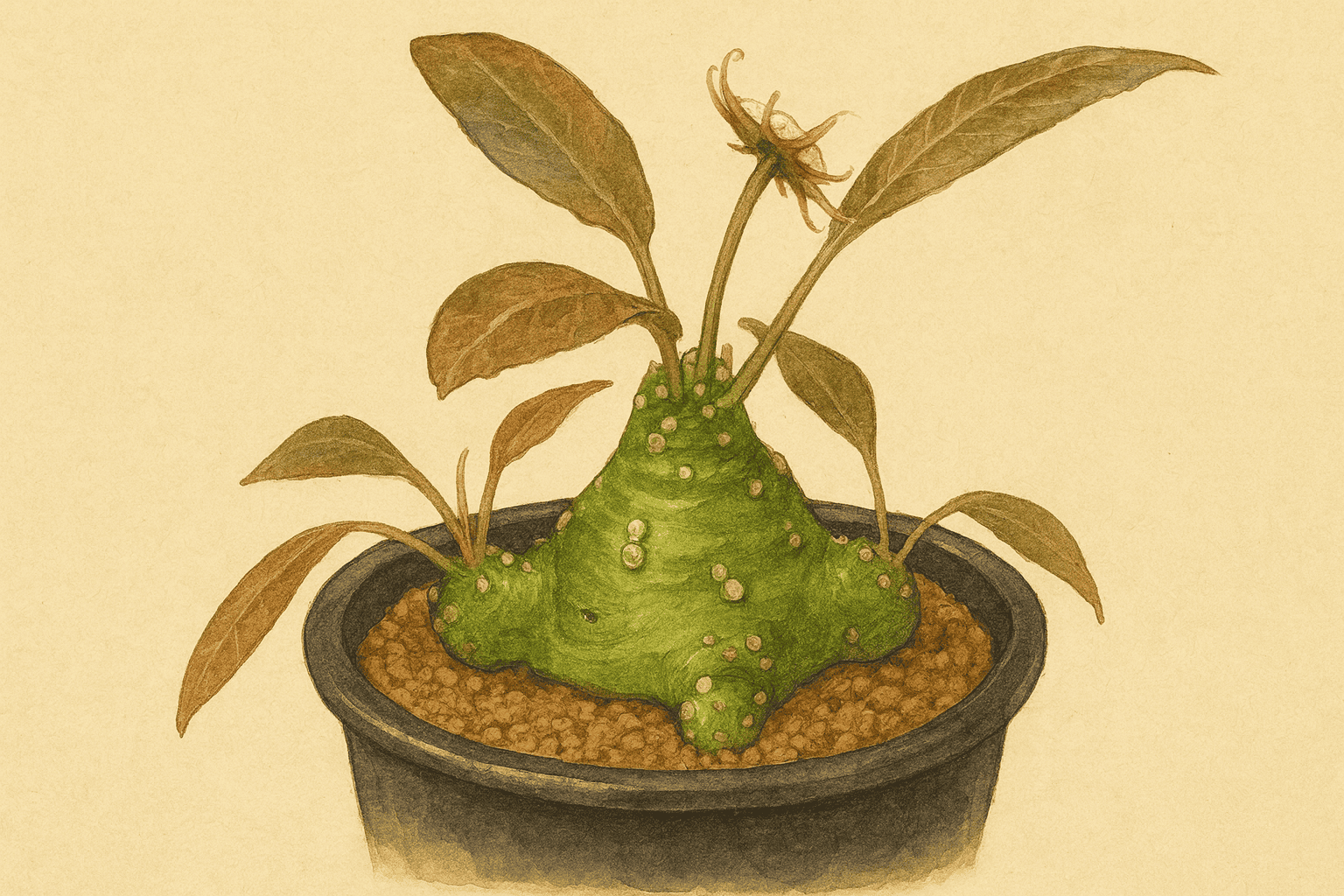

🪴 アガベ・パキポディウム・ユーフォルビア:属ごとの現実的な「運用帯」

原産地の岩質や風化状態により、属・種でpH耐性は異なります。ただし混植・多品種運用の現場では現実的な折衷帯を設けると管理が安定します。

| 属 | 原産土壌の傾向 | 栽培での運用pH目安 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| アガベ | 礫質〜石灰岩性も混在 | 5.8〜6.6 | 石灰岩性種はやや高pHでも耐えるが、鉄欠乏兆候には早めに対応(Marschner, 2012)。 |

| パキポディウム | 酸性〜石灰質まで幅広い | 5.6〜6.4(種別補正) | P. brevicaule 等の酸性土適応種も、鉢運用では弱酸性帯に寄せると栄養管理が安定。 |

| ユーフォルビア | 砂質・半乾燥地の弱酸性〜中性 | 5.8〜6.6 | 高pHで微量要素欠乏が出やすい。微量要素のキレート補給はpH6前後で効きやすい(Jones, 2012)。 |

上表は鉢栽培での運用帯であり、野外の原生環境を厳密再現する値ではありません。混在栽培ではpH6前後に集約すると、欠乏・毒性・病害のバランスが取りやすくなります(Marschner, 2012; Jones, 2012)。

📏 家庭でできるpH測定:精度と再現性を両立する

最も再現性が高いのはペン型pHメーターの導入です。初期費用は数千円ですが、±0.1程度の精度で日常測定が可能になり、調整のやり過ぎを防げます。

| 方法 | 精度 | 費用感 | 手間 | 要点 |

|---|---|---|---|---|

| ペン型pHメーター | ±0.1 | 数千円 | 中 | 標準液(pH4/7/10)で定期校正。電極は蒸留水で軽く洗浄し保護液保管。 |

| pH試験紙 | ±0.5 | 数百円 | 低 | 大まかな傾向把握に有用。着色水・懸濁は判定を乱す。 |

| 滴定式キット | ±0.3〜0.5 | 数百〜千円 | 中 | 色のマッチングで読み取る。温度・照度の影響に注意。 |

鉢底排水(ポアスルー)で「用土の今」を読む

ポアスルー法(Pour-Through)は、灌水30〜60分後に鉢底から得た排水のpHやECを測る手順で、用土内の実勢pHを非破壊で把握できます(Cavins et al., 2000)。水だけではなく、鉢内の緩衝と肥料の相互作用を含めた値が取れるため、調整後の追跡に適します。

🧪 安全で確実なpH調整:少量添加→測定→微調整

アルカリ性を下げたい(pH高すぎ問題)

クエン酸または食酢(酢酸)を用いると扱いやすく、水1Lに対し0.5〜2.0mLの範囲で少量ずつ加えては測定し、pH5.8〜6.3に合わせます(Argo & Fisher, 2002)。一度に入れすぎないことが最大のコツです。硬水地域でアルカリ度が高い場合は、同じpHでも戻りやすいため、継続的に同量を添加して安定化を図ります。

酸性を上げたい(pH低すぎ問題)

RO水・雨水のみの運用や酸性肥料偏重でpHが下がりすぎたら、重曹(炭酸水素ナトリウム)を水1Lに0.2〜0.5gの微量で用い、測定しながらpH5.8〜6.3へ戻します。ただしナトリウム蓄積の懸念があるため常用は避け、代替として水酸化カルシウムの極微量や市販のpHアップ(K系)を選ぶ方法もあります(Jones, 2012)。

水をブレンドして根本対応

硬水(アルカリ度高い)とRO水(アルカリ度ほぼ無)を1:1で混合すると、pHとアルカリ度を物理的に平均化できます。季節や水源変更で数値が変動するため、毎回の微測定→微修正で追随し、月次でブレンド比を見直すと安定します(Argo & Fisher, 2002)。

🧭 実運用フロー:週次ルーチンでブレを減らす

①原水のpHを測る → ②必要なら添加剤を最小量で調整 → ③灌水 → ④30〜60分後に鉢底排水のpHを測りログ化 → ⑤次回の添加量を微修正。この閉ループで、過補正や日替わり管理を回避します。値が揺れるときは、肥料の窒素形態・施肥濃度・灌水量と流出率(目安20〜30%)も同時に見直します(Cavins et al., 2000; Jones, 2012)。

❓ ありがちな疑問と落とし穴

雨水は万能か?

雨水は一般に弱酸性で微量要素の可給化に有利ですが、極端に軟らかくアルカリ度が低いため、長期連用で用土pHが下がりすぎる場合があります。月1回は鉢底排水pHを測り、必要に応じてカルシウム・マグネシウムの供給やブレンドを検討します(Marschner, 2012)。

高pHでキレート鉄を増やせば解決?

キレート鉄(EDDHA等)は高pHでも有効ですが、根本原因が「水のアルカリ度」にある場合、用土pHの漸増と他微量要素の不均衡は解決しません。まず原水のpH・アルカリ度の制御に着手し、その上で微量要素を最小限補正する方が安全です(Jones, 2012; Argo & Fisher, 2002)。

病害抑制のために強酸性運用は有効か?

Thielaviopsisの活性は低pHで抑制されますが(Benson, 2002)、栄養障害や毒性の副作用が増えるため、弱酸性(5.8〜6.3)を目安に総合最適を図る方が収益的にも安定します。

🧾 ログとしきい値:数値で再現する栽培

最低限、原水pHと鉢底排水pHを週1で記録します。連続2週で用土側が6.7を超えるなら、原水の酸性化(クエン酸・酢)やROブレンド比の増加で戻し込みを図ります。逆に5.4未満が続くなら、重曹やCa/K系pHアップ剤で緩やかに戻しつつ、肥料のアンモニウム比率と潅水量も見直します(Cavins et al., 2000; Jones, 2012)。

🧩 まとめ:弱酸性の安定と微調整が「綺麗で大きい」を支える

水のpHは、栄養・微生物・病害の三位一体を動かす要です。pH5.5〜6.5を中心に、少量添加→測定→微修正のループを設け、鉢底排水で用土側の実勢値を定期確認すれば、徒長や失速の前に手を打てます。混植前提ならpH6前後が運用性と安全性の好バランスです(Marschner, 2012; Jones, 2012; Argo & Fisher, 2002)。

水やり関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の水やり完全ガイド【決定版】

🪴 PHI BLEND

室内・屋外の鉢栽培で弱酸性の安定と通気・排水を両立しやすい配合として、以下の構成を採用しています。

- 無機質75%:日向土・パーライト・ゼオライト

- 有機質25%:ココチップ・ココピート

水のpH管理と組み合わせることで、塊根植物・多肉植物を美しく大きく育てる基礎体力を支えます。👉 PHI BLEND 製品ページ

参考文献

Marschner, P. (2012). Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants (3rd ed.). Academic Press.

Jones, J. B. (2012). Plant Nutrition and Soil Fertility Manual (2nd ed.). CRC Press.

Mengel, K., & Kirkby, E. A. (2001). Principles of Plant Nutrition (5th ed.). Springer.

Argo, W. R., & Fisher, P. R. (2002). Understanding pH management for container-grown crops. Greenhouse Grower, 20(1), 74–79.

Cavins, T., Whipker, B., Fonteno, W., et al. (2000). Monitoring and Managing pH and EC Using the PourThru Extraction Method. North Carolina State University.

Benson, D. M. (2002). Thielaviopsis black root rot of ornamentals. Plant Disease, 86, 807–816.

Moorman, G. W., & Kim, S.-H. (2004). Black Root Rot of Ornamentals Caused by Thielaviopsis basicola. HortTechnology, 14(4), 682–687.