💡サマリー

冬季に水温が10℃以下の水を与えると、根の膜の流動性が下がり透水性が急落し、十分な水があるのに吸えなくなる生理的乾燥が起こります(Kramer, 1942; Aroca, 2001; Calleja-Cabrera, 2020)。さらに冷えた水は培地温度も下げ、粘性上昇と酸素供給低下が重なって根腐れリスクを押し上げます(Schwarz, 2010)。実務上は、15〜20℃の常温水を午前中に控えめに与え、排水性の高い用土と過湿回避を徹底することで多くのトラブルを予防できます(Kramer, 1942; Aroca, 2001)。

❄️低温水が根にもたらすこと:最初の30分に起きている変化

ジョウロから冷たい水を注いだ直後、根の周囲では急激な温度降下が生じます。低温は細胞膜の脂質を硬くして膜の流動性を下げ、膜を介した水やイオンの移動が鈍ります(Aroca, 2001)。この結果、植物体は土に水があっても吸えず、見かけ上の生理的乾燥に陥ります(Calleja-Cabrera, 2020)。古典的な実験でも、根域を低温にすると15〜30分以内に吸水の大幅低下が観察されています(Kramer, 1942)。

🔻「10℃」は一つの閾値

水温や根域温度が10℃付近まで下がると、根の透水性が極端に低下し、吸水・養分吸収・根呼吸が総合的に鈍ります(Kramer, 1942; Aroca, 2001)。この温度帯では、地上部の蒸散に補うだけの水供給ができず、しおれや成長停滞が起こりやすくなります(Calleja-Cabrera, 2020)。

🌡️培地側で起きること:物理とガス交換の視点

冷水は培地全体の温度を引き下げ、水の粘性を上げて移動を遅くします。温度低下は拡散や毛管移動を鈍らせ、鉢内の乾き遅れにつながります。同時に、根は呼吸で酸素を必要としますが、冷たく水で満たされた細孔では酸素拡散が滞り、根圏が低酸素に傾きやすくなります(Schwarz, 2010)。この「冷たく・長く濡れる」状態が続くと、根の代謝はさらに落ち、腐敗リスクが上昇します(Aroca, 2001)。

🦠微生物の視点:有益菌は鈍り、病原リスクは相対的に上がる

根圏の有益微生物(リン酸可溶化菌など)は温度に依存して活性が変化します。低温と低酸素が重なると有益菌の活動は鈍り、植物側の養分獲得が弱まります(Calleja-Cabrera, 2020)。一方で、根組織が低温で弱っていると病原性微生物に対する生体防御も低下し、通常なら問題化しないレベルの常在菌にも侵入機会を与えます(Aroca, 2001)。

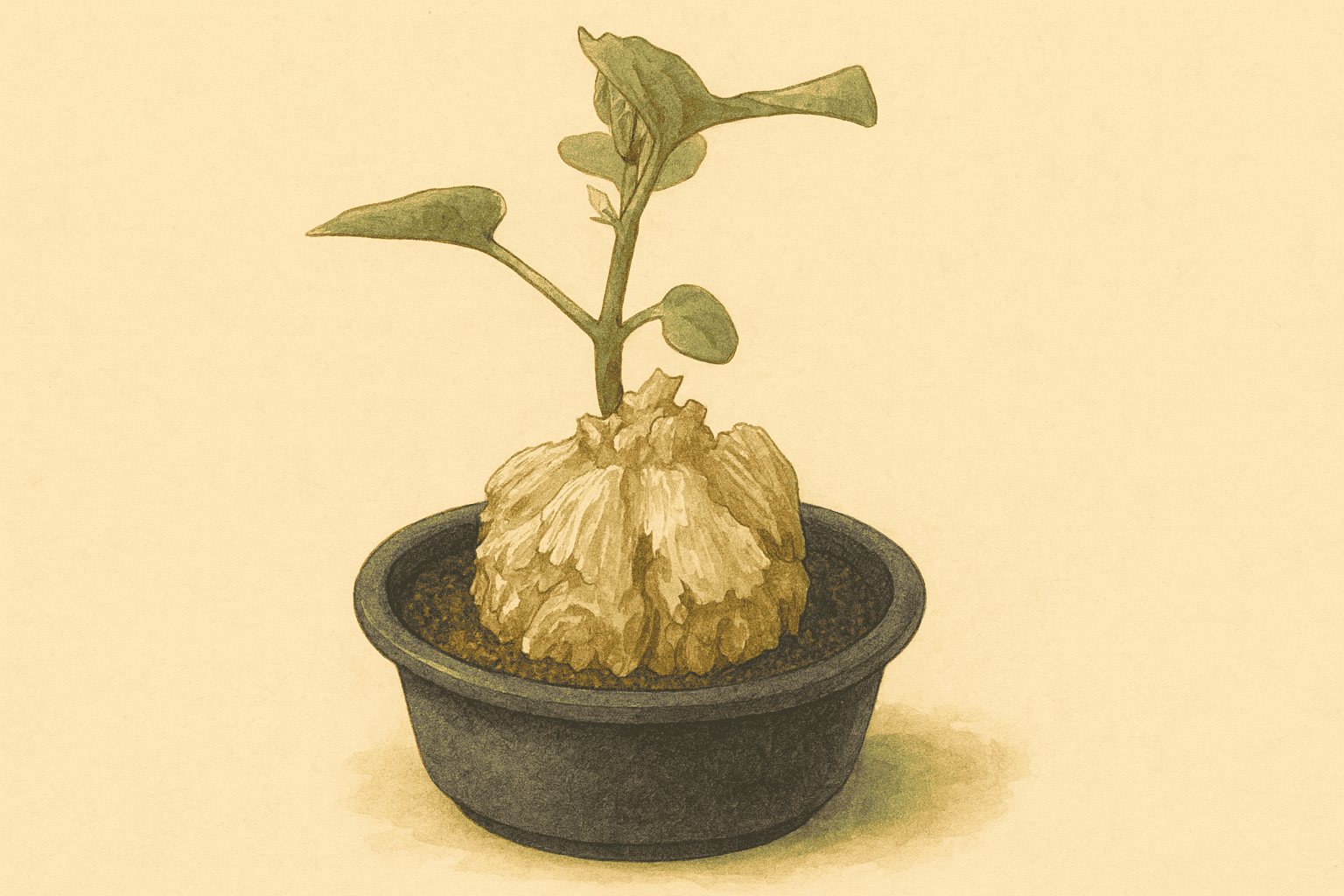

🪴品種差と季節の読み解き(アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア)

アガベは高地性で冷涼に強い種もありますが、濡れた根が低温に長く晒される状況は避けるべきで、乾いた状態で寒さに当てる方が安全です。パキポディウムやユーフォルビアの多くは熱帯〜亜熱帯由来で、冬は休眠しやすく、10℃付近では吸水・代謝が大きく低下します。これらは「暖かい・明るい・乾き気味」に整えて越冬させると、春の立ち上がりも安定します(Kramer, 1942; Aroca, 2001)。

🕒いつ・どの水温で与えるか:実務の指針

家庭栽培では、気温の上がる午前中に水を与えると、日中の温まりで鉢内の冷え時間を短くできます。水道水が冷たい地域・季節では、室温で一時保管して15〜20℃程度の常温水にしてから与えると安心です(Kramer, 1942; Schwarz, 2010)。冬は生長が鈍るため、量と頻度を下げ、鉢内に滞水を作らないことが最重要です。

| 場面 | 推奨水温 | 与えるタイミング | ねらい |

|---|---|---|---|

| 冬の屋内・休眠気味 | 15〜20℃(10℃以下は避ける) | 午前中・晴天日 | 急冷回避・乾き時間を確保 |

| 冬の屋外・ベランダ | 15〜20℃(最低でも10℃超) | 暖かい日中のみ | 夜間の冷湿化を防ぐ |

| 春秋の過渡期 | 常温(約15〜25℃) | 午前〜日中 | 根の再活性化を阻害しない |

🧱鉢と用土の最適化:冷えた水を「溜めない」「抱えない」

鉢内の排水性・通気性を高めておくと、冷たい水を与えたときでも低温・低酸素の持続時間を短縮できます。無機質主体で粒度を揃えすぎない配合は連結した空気経路を確保しやすく、温度復帰も早くなります(Schwarz, 2010)。逆に微塵の多い配合は細孔が詰まり、冷湿状態を長引かせます。鉢は排水孔の広いもの、受け皿の水は速やかに捨てる、という基本も効果的です。

🧭ケース別の運用設計

屋内・暖房あり(日中20℃前後)

生理活性は一定程度保たれるため、少量・やや頻度低めの潅水が有効です。水は常温、午前中に。鉢回りに微風を作ると乾きが安定します(Schwarz, 2010)。

屋内・非加温(夜間10℃前後まで低下)

夜間に根の透水性が落ちやすいので、潅水は晴天日の午前のみ、量は控えめ。鉢内を乾き気味で推移させ、連続過湿を避けます(Kramer, 1942)。

屋外・ベランダ越冬

休眠が深い場合は断水寄りにし、必要時のみ暖かい日中に少量。放射冷却で鉢温が大きく下がるため、夕方以降の潅水は避けます(Aroca, 2001)。

🧩よくある誤解の整理

「冷水で根が締まって丈夫になる」という誤解がありますが、実際には低温で透水性と代謝が低下し、むしろ生理的乾燥と腐敗リスクを高めます(Kramer, 1942; Aroca, 2001)。また「冬も生育維持のために頻繁に与える」のも危険で、吸えない水が鉢内に残り、低酸素状態を招きます(Schwarz, 2010)。

✅運用チェックリスト

- 水は15〜20℃に整える(10℃以下は避ける)。

- 午前中に与え、夜間の冷湿化を回避する。

- 排水性・通気性の高い用土と鉢を選ぶ。

- 冬は量と頻度を下げる(休眠株は断水寄り)。

- 受け皿の水はすぐ捨てる。

水やり関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の水やり完全ガイド【決定版】

🛠️PHI BLENDの位置づけ

本記事の方針に沿う用土として、無機質75%・有機質25%のPHI BLEND(無機質:日向土・パーライト・ゼオライト/有機質:ココチップ・ココピート)は、冬季の乾き遅れ抑制と根の通気確保に配慮した構成です。詳細は製品ページをご確認ください。

参考文献

Kramer, P. J. (1942). Root resistance as a cause of decreased water absorption by plants at low temperatures. American Journal of Botany, 29, 828–832.

Aroca, R., Tognoni, F., et al. (2001). Plant responses to low root temperature: water and nutrient uptake, membrane properties and metabolism. Plant Physiology, 125, 829–848.

Schwarz, D., et al. (2010). Root-zone temperature effects on horticultural crops: water, oxygen and growth. Scientia Horticulturae, 124, 446–456.

Sakamoto, M., & Suzuki, T. (2015). Low root temperature effects on lettuce growth and water relations. Environmental and Experimental Botany, 109, 337–344.

Calleja-Cabrera, J., et al. (2020). Physiological and molecular responses of roots to low temperature. Plant Science, 295, 110279.

一般的な園芸運用・時間帯や水温のコツに関する実務知。本文の主張は上記学術文献を主軸とし、こちらは現場運用のヒントとして参照。