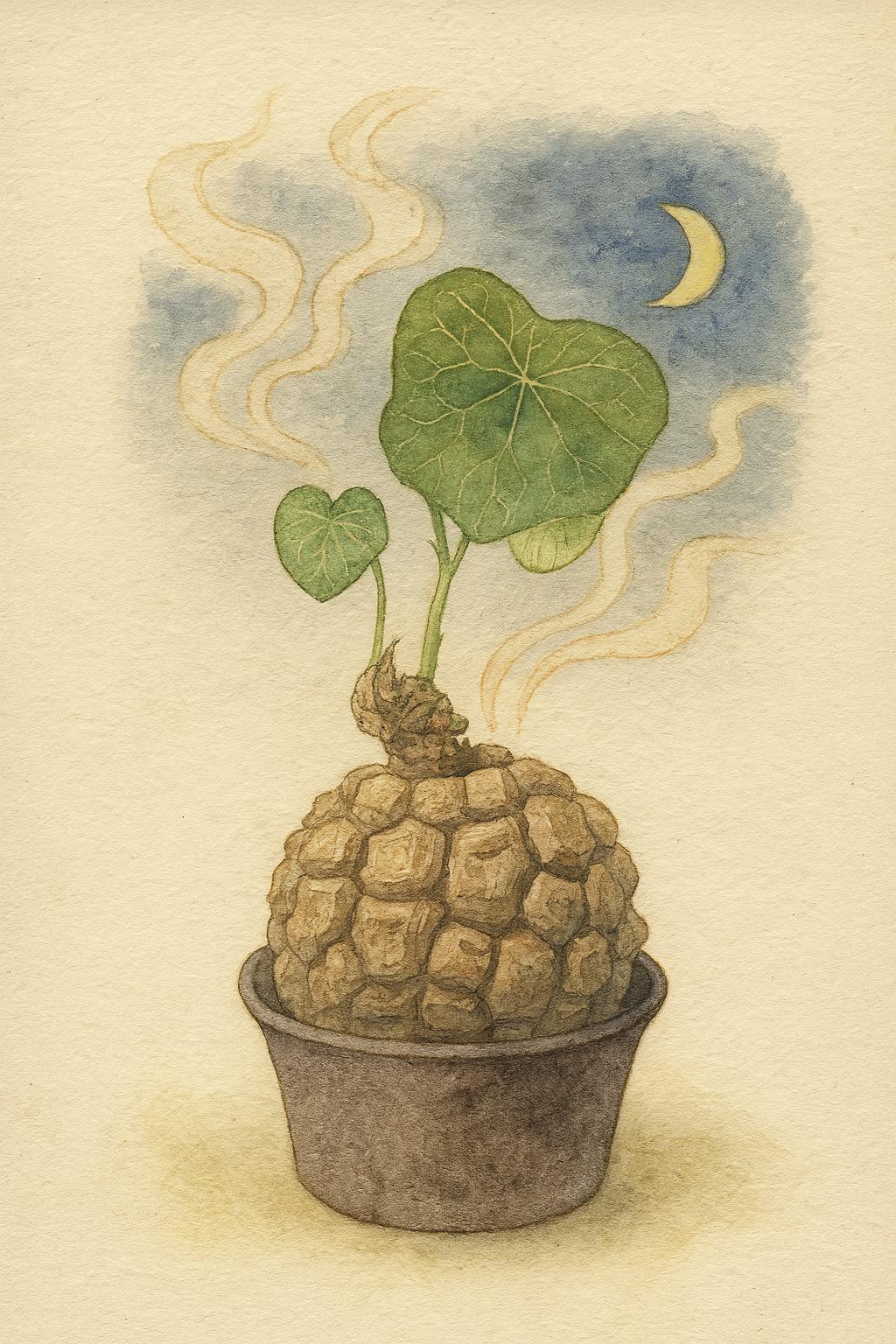

塊根植物や多肉植物は、「乾かし気味に育てるのがよい」とよく言われます。しかし、初心者にとっては、実際にどのタイミングで、どれくらいの量を水やりすべきなのかが非常に分かりにくい問題です。

本記事では、塊根植物・多肉植物の水分生理に基づいて、水やりの最適な頻度と量を決定するための4つの科学的指標を紹介します。科学論文の知見をもとに、初心者にもわかりやすく、かつ中級者以上にも納得感のある内容を心がけました。

また、記事の最後では、水やり管理のしやすさを高める塊根植物・多肉植物向けブレンド土壌「PHI BLEND」も紹介しています。ぜひ最後までお読みください。

指標1:鉢土の乾き具合

最も基本であり、かつ確実な水やりの指標は、鉢の中の土が「完全に乾いているかどうか」です。多肉植物や塊根植物は、一般的な観葉植物に比べて水分の保持能力が高く、根の酸素要求量も高いため、常に湿っている状態では根腐れのリスクが高まります。

しかし、土の表面が乾いていても、中はまだ湿っているということが多いため、目視だけでは判断できません。以下のような具体的な確認方法が有効です。

1. 竹串・割り箸法(最も推奨)

細い竹串や割り箸を鉢の縁に沿って垂直に差し込み、1〜2分待ってから引き抜きます。濡れていれば色が濃くなり、土が付着します。乾いていればサラッとしたままです。

2. 鉢底からの湿気確認

鉢底の排水穴に指を近づけ、湿気や冷気を感じるかで判断します。必要に応じてキッチンペーパーなどを軽く当て、湿り気の有無をチェックするのも有効です。

3. 用土の色と質感

乾燥した用土は明るい色に、湿っている土は暗い色に見えます。また、表面の質感が「ほぐれる」か「固まっている」かでも乾燥度をある程度判断できます。

4. 鉢の重さを持ち比べる

水やり直後の鉢と、完全に乾いた鉢の重さを比較して覚えておくと便利です。軽くなっていれば乾燥している証拠。小型〜中型鉢では非常に有効な方法です。

5. 土壌水分チェッカーの使用

スティック型の水分チェッカーも広く使われています。安価なアナログタイプでも「乾いている」か「湿っているか」はおおよそ判断可能です。

ただし、粗粒の用土(例:日向土・軽石・パーライトなど)が使われている場合は注意が必要です。以下の理由から誤判定が発生しやすくなります:

- 粒が大きいため、センサーとの接触面積が少なくなる

- 水分が粒の間に点在し、連続的に存在しない

- 実際に根が吸水可能な状態でも「乾燥」と表示されることがある

したがって、こうした用土を使っている場合は、チェッカーの数値に頼りすぎず、前述の複数の方法を組み合わせることが望ましいです。

指標2:植物の蒸散活動

植物は、気孔を開くことで葉から水分を水蒸気として放出(これを「蒸散」と言います)し、その引力によって根から水を吸い上げます。

この蒸散活動は、日中の気温・照度・湿度によって大きく左右されます。以下のような条件下では、水の使用量が増えるため、結果として水やりの頻度も増やす必要があります:

- 晴天の日中で気温が高い

- 光がよく当たる場所で育てている

- 空気が乾燥している

一方で、曇天や冬季など、蒸散活動が鈍る条件では、必要な水の量も少なくなります。特に注意すべきなのは、アガベやパキポディウムなどに代表されるCAM植物です。

CAM植物とは?

CAM(Crassulacean Acid Metabolism)植物は、夜間に気孔を開いてCO₂を吸収し、日中は気孔を閉じることで水分の蒸発を抑える特殊な光合成の仕組みを持っています。

この性質により、CAM植物は日中の高温・乾燥に非常に強く、少ない水分でも成長できます。しかし同時に、夜間の湿度や温度が水分管理に大きく影響する点には注意が必要です。

実際、研究によるとアガベ属ではCO₂同化に伴う水損失がC₃植物の10分の1に抑えられているという報告もあり[1]、少ない水で効率的に生き延びる仕組みが備わっていることが分かります。

そのため、CAM植物は見た目が元気でも、内部ではわずかな水でやりくりしており、「見た目」だけで水切れを判断するのは難しい面があります。

指標3:葉や茎のサイン

植物自身が示す「サイン」も、水やりの判断において非常に重要です。塊根植物や多肉植物は、内部に水分を蓄える能力が高いため、外見の変化が現れるまでに時間がかかります。しかし、以下のような症状が見られた場合は、水分の過不足を疑ってよいでしょう。

水不足のサイン

- 下葉がしわしわに萎縮する

- 幹や葉が柔らかくなる(張りがない)

- 新芽の展開が止まる

これらは植物が内部の水分を使い切ってしまっている兆候です。水を与えることで短期間で回復することが多いですが、放置すると生育が止まり、落葉につながることもあります。

過湿・根腐れのサイン

- 葉が黄ばんでくる

- 柔らかく、ぬめりのある質感になる

- 葉がぽろぽろと落ちる

このような症状が出た場合、すでに根の一部が傷んでいる可能性が高く、土の中がまだ湿っているにもかかわらず植物体は「水切れのような症状」を示します。これを生理的干ばつと呼びます。

葉や茎の状態だけで判断するのではなく、前述した土壌の状態と植物のサインを組み合わせて総合的に判断することが重要です。

指標4:季節と環境条件の変化

植物の水の必要量は、季節・温度・湿度・日照時間など、外部環境の変化によっても大きく異なります。以下の表は、あくまで目安ですが、一般的な塊根植物・多肉植物の水やり頻度です。

- 春・秋:2〜3週間に1回程度

- 夏(高温多湿・生長期):1〜2週間に1回

- 冬(休眠期・低温期):月1回または断水

ただし、これらはあくまで「土が完全に乾いてから」を前提とした目安です。特に室内栽培では乾きが遅くなるため、夏場を除いては頻繁な水やりは不要です。

冬期の水やりに要注意

冬は気温が低下することで植物の代謝も低下し、特に根の水吸収能力が著しく落ちます。この状態で水を与えてしまうと、土に水が滞留し、根腐れの原因になります。

アガベやパキポディウムは比較的寒さに強い品種もありますが、根の活動が止まっている期間に水を与えることはリスクが大きいため、原則として断水または月1以下の最小限の潅水が推奨されます。

夏場の注意点

夏は蒸散が活発になるため水やり頻度を上げる必要が出てきますが、高温多湿で風通しが悪い環境では蒸散がうまく進まず、逆に根腐れが起こりやすくなります。風通しや鉢底の排水性を意識したうえで、水やり頻度を調整してください。

用土選びの重要性と、PHI BLENDという選択肢

ここまで「水やりのタイミングや量を正しく判断する方法」を見てきましたが、実際にはその精度を大きく左右する要素がもう一つあります。それが用土の構成です。

粒径・排水性・保水性・構造安定性の違いによって、同じ環境・同じ鉢であっても、乾燥スピードは大きく異なります。

特に室内栽培では、「乾きすぎず、湿りすぎない」絶妙なバランスを保つことが求められます。これは、単に粒の大きさを揃えればいいという話ではなく、異なる資材の組み合わせによって生まれる水分の分散性や通気性がカギになります。

たとえば、PHI BLENDは、日向土やパーライト、ゼオライト、ヤシチップ、ココピートなどをバランスよく配合し、速乾性と保水性、通気性と構造安定性を両立したブレンドです。

過湿や根腐れを防ぎつつ、適度な水分を保つため、上記のような「水やりの4つの指標」がより明確に働く環境を作ることができます。

もし室内での水やり管理に悩んでいる方は、PHI BLEND紹介ページも参考にしてみてください。

塊根・多肉植物の水分生理から学ぶ

塊根植物や多肉植物は、一般の観葉植物と異なり、水を効率よく吸収・保持するための特殊な生理的適応を持っています。

根は浅く広く広がり、一時的な降雨でも素早く水分を取り込む設計になっています。特にアガベ属などでは、雨の後に一時的に出現する「雨根(ephemeral roots)」を形成し、乾燥期になると速やかに枯れて脱落するという報告があります[2]。

また、幹や塊根(カウデックス)には貯水組織があり、ここに蓄えた水をリサイクルして使いながら生存する仕組みがあります。CAM植物では、夜間にCO₂を取り込んだ際に蒸散で失われる水の約55%を、葉に蓄えた水分から補っています[3]。

これにより、外部の水に依存しすぎず、極端に乾燥した環境でも一定期間は生存が可能となっています。

乾燥ストレスと過湿ストレスの応答

塊根・多肉植物が乾燥ストレスにさらされると、まず気孔を閉じることで蒸散を抑制します。また、内部の水を若い葉や成長点へ優先的に移動させる「水の再配分」も起こります。

一方で、水分が限界まで失われると、CAMアイドリングと呼ばれる状態に入り、昼夜問わず気孔を閉じて代謝を最小限に抑える「休眠モード」に入ります[4]。

対して過湿ストレスは、塊根・多肉植物にとってより深刻な問題です。根圏の酸素供給が遮断されると、根は嫌気呼吸に陥り、有害な発酵産物が蓄積。やがて根細胞は壊死し、植物全体が水を吸えない「生理的干ばつ」に陥ります。

この状態では、葉は水を含んでいるのにしおれる、という矛盾した症状が現れ、最終的には軟腐・黄化・落葉が進行します。

室内管理における環境要因と最適解

室内で塊根・多肉植物を育てる際には、以下の4つの環境因子が水やり頻度と密接に関わります。

1. 温度

植物の代謝や根の呼吸活動は温度に依存します。気温が下がると根の吸水能力も大きく低下します。アガベ属では、土壌温度5℃→40℃で根の呼吸量が7倍になるという報告もあります[5]。

よって、冬季などの低温期は完全乾燥を確認したうえで最小限の水やりにとどめるべきです。

2. 湿度

湿度が高すぎると土壌が乾きにくく、病原菌の繁殖リスクも増します。相対湿度70%以上の環境では、蒸散が抑制され根腐れリスクが上昇します。

室内では相対湿度40〜60%を目安とし、梅雨時や密閉環境ではサーキュレーターなどで通気性を確保しましょう。

3. 照度

光が強いほど蒸散が活発になり、水分需要が増えます。逆に光が弱ければ蒸散量が落ち、水の吸収も抑制されます。

暗い室内で育てる場合、水を与えすぎると根腐れが起きやすくなります。照度に応じた水やり量の調節が不可欠です。

4. 通風

風通しは土壌や葉面の乾燥を促進し、病害虫の抑制にも寄与します。植物の周囲の空気が淀んでいると、過湿やカビが発生しやすくなります。

鉢間を開け、扇風機やサーキュレーターで風を当て、特に水やり後は乾燥を早めることが大切です。

まとめ:植物と土の声を聞く

水やりの正解は「◯日に1回」といった固定ルールではなく、植物の状態・土の乾き具合・環境条件を見て判断することが求められます。

その判断の助けとなるのが、この記事で紹介した以下の4つの指標です。

- 鉢土の乾き具合:実測または目視・竹串法などで確認

- 蒸散活動:気温・光・湿度の変化を意識する

- 植物のサイン:葉や茎のしおれ・変色に注意する

- 季節・環境条件:冬や雨季など外的要因に応じて調節

そして最後に、水やりの精度を高めるためには、用土の選定が極めて重要です。通気性・排水性・保水力のバランスが整っていなければ、どれだけ正しく水やりしても思うように育たないことがあります。

もし、室内での管理に適した用土を探している場合は、Soul Soil Stationが提供するPHI BLENDもひとつの選択肢として検討してみてください。

「自然の理(ことわり)を、あなたの鉢に。」──植物の声を聞く一助となるよう、科学と経験に基づいた製品開発を進めています。

水やり関連全般の整理はこちら